Bernard Debroux : Qu’est-ce qui t’a décidé à monter Jean-Marie Piemme ? Quels enjeux posaient cette écriture au moment où elle émerge en Belgique ?

Philippe Sireuil : Je ne peux pas taire que l’amitié qui m’unissait et qui me lie toujours à Jean-Marie a joué un rôle dans la détermination qui fut mienne. Au-delà de cette amitié née d’un compagnonnage qui remontait à 1979 (sa première pièce est écrite en 1986), à l’époque où je mettais en scène CRÉANCIERS de Strindberg dont il avait été le dramaturge comme il allait l’être ensuite de 1979 à 1986 sur tous les spectacles que j’ai faits, il y a évidemment mon attachement à l’écriture contemporaine en général ; j’ai souvent dit que ce que le théâtre se devait de contribuer à inventer, c’est une littérature qui puisse laisser une trace de son existence. Je pense que le théâtre se définit, pour une part, par sa capacité à laisser derrière lui des œuvres écrites, qu’il ne peut pas y avoir de théâtre d’aujourd’hui sans littérature d’aujourd’hui, quels que soient par ailleurs l’importance du répertoire et l’intérêt qu’on peut avoir à le travailler et à l’interroger. Il faut aujourd’hui prendre les risques d’une écriture d’aujourd’hui avec un regard d’aujourd’hui.

Dans cette perspective-là, il m’apparaissait comme allant de soi d’aider à faire émerger une écriture, un écrivain, en lui offrant la possibilité de figurer au sein d’une programmation théâtrale pendant plusieurs années.

B. D. : Qu’est-ce qui t’a poussé à commander, si je me rappelle bien, cinq pièces à Jean-Marie Piemme pour cinq saisons consécutives ?

P. S. : Je n’ai rien commandé, j’ai pris une décision : celle d’inscrire, durant cinq saisons, une pièce de Jean-Marie Piemme par saison ; trois des spectacles ont été montés par d’autres que moi, Neige EN DÉCEMBRE par François Beukelaers, SANS MENTIR par toi et Les Yeux INUTILES par Janine Godinas, et j’ai pris le relais à l’intérieur de ces trois invitations avec COMMERCE Gourmand et Le Badge de Lénine. Il s’agissait, en fait, de la position d’un homme de théâtre ayant la charge de la programmation artistique d’un théâtre (le Théâtre Varia) : le soutien à une écriture dont on pense qu’elle est importante, qu’elle doit se développer, qu’elle doit être entendue des spectateurs, qu’elle doit se frotter à la sensibilité et à l’intelligence des acteurs, et on sait bien que c’est de la fréquentation intime et régulière que l’écrivain peut avoir avec la scène que son écriture advient réellement. Cela est né ainsi. Je crois que la « ténacité » de ces cinq années a évidemment permis à Jean-Marie Piemme d’avoir des perspectives, d’être joué, de se colleter au plateau et de voir peu à peu le cercle des connaisseurs s’agrandir autour de lui, jusqu’à susciter après ça d’autres projets, jusqu’à voir aussi son écriture prendre des chemins très différents. Entre Neige en décembre, sa première pièce, et sa dernière, Les Hostiles, dont j’ai lu une troisième version la semaine dernière et qu’il écrit à ma demande, il y a un trajet qui appartient à l’essence de l’écriture, mais aussi à l’environnement de son développement.

B. D. : Comment vois-tu l’évolution de son écriture ?

P. S. : Elle est en perpétuel mouvement. Les contradictions des comportements humains entre débat public et sphère privée, les réalités politiques, sociales, historiques de la société dans laquelle l’écrivain se meut investissent sans cesse les méandres du développement de son écriture : il y a peu d’exemples d’écrivains qui se mouillent autant à traiter le réel sans verser dans le naturalisme ni dans le théâtre sociologique ou documentaire ; le travail de la fiction est constamment à l’œuvre. Entre les premières pièces et ce qu’il écrit aujourd’hui, un trajet s’est bien sûr opéré, sans aucun doute lié à ses propres questions sur la spécificité du théâtre, sa pertinence ou son impertinence, la qualité minoritaire qu’il lui accorde dans un texte devenu très célèbre publié par Alternatives théâtrales1.

Par ailleurs, je crois que plus il avance dans l’acte d’écrire du théâtre, moins il a peur de son écriture. Commencer une pièce par : « — Comment ça va ? — Ça va ! » lui paraissait inconcevable au début de sa vie d’écrivain ; il a fait du chemin depuis. Je crois que c’est très lié aux contacts qu’il a eus avec les acteurs. Plus encore que les metteurs en scène, ce sont les acteurs qui lui ont révélé la nature de son écriture. Que ce soit par défaut ou par réussite. Je crois que c’est au contact des acteurs que l’écriture de Jean-Marie s’est frottée à la fantaisie du théâtre et au jeu des possibles. Les acteurs, lorsqu’ils abordent pour la première fois l’écriture de Jean-Marie Piemme, sont toujours excessivement décontenancés par cet effet kaléidoscope des registres qu’on trouve dans ses pièces, mais quand ils en trouvent le chemin interprétatif, ils en ont une grande jouissance. Il y a eu, entre lui et les acteurs qui ont participé à l’interprétation de ses pièces, un échange dialectique qui se poursuit aujourd’hui.

B. D. : Comment peux-tu expliquer le succès de Toréadors ?

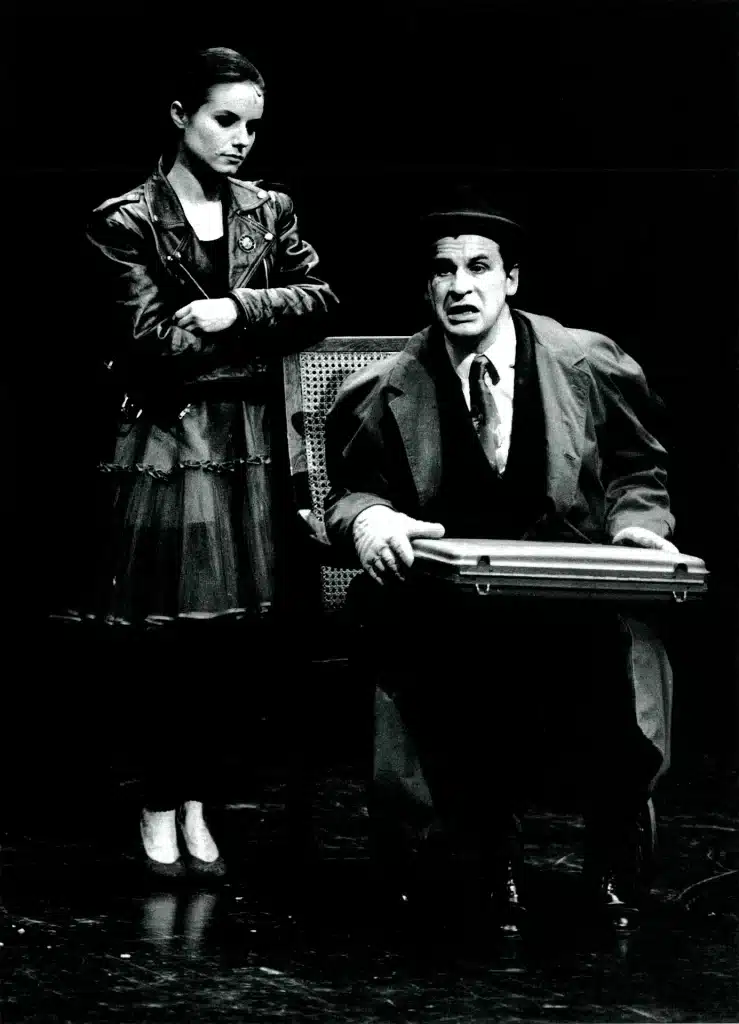

P. S. : Toréadors est une pièce cousine de Café des Patriotes, et Café des Patriotes est né de notre commune volonté d’œuvrer sur le « matériau Belgique », quelques semaines après avoir constaté que les retransmissions en direct des audiences de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur l’affaire Dutroux et ses dysfonctionnements recueillaient bien plus d’audience que les théâtres ne pourraient jamais en espérer. La pièce est née d’une commande, venant en remplacement d’un autre projet programmé, mais dont je ne voyais plus la « nécessité » : les acteurs étaient engagés, un théâtre, Le Public, m’avait invité et réservé un budget, mais je n’avais plus de texte : j’ai donc demandé à Jean-Marie s’il ne voulait pas m’écrire une pièce pour deux acteurs, une sorte de Dialogues d’exilés ou de Neveu de Rameau, à la mode de chez nous, et quinze jours plus tard, la pièce était là ! J’ai immédiatement pensé que c’était cela qu’il fallait que nous fassions. Est-ce l’enjeu ludique de la proposition ? Est-ce l’immédiateté, la spontanéité de l’écriture ? Sont-ce les thématiques rencontrées ? Le succès de TORÉADORS tient à la fois à la facétie irrévérencieuse, à l’extraordinaire duplicité de l’écriture, et aussi à la capacité de ces deux acteurs atypiques que sont Pietro Pizzuti et Alexandre von Sivers de faire leur un spectacle dont ils sont aujourd’hui les heureux propriétaires. Je crois que ce que TORÉADORS, avec ses moyens, illustre, c’est que le théâtre ne peut pas se départir constamment de la réalité dans laquelle il évolue. Je crois que ce qui intéresse le public qui assiste au spectacle, c’est que les deux protagonistes et l’histoire qui les lie leur « parle ». De manière ludique, irrévérencieuse, tonique, impertinente, d’un « état du monde », des mœurs rencontrées dans notre royaume et au-delà. On retrouve là une écriture qui endosse le rôle du bouffon face aux différents pouvoirs évoqués dans le texte (judiciaire, économique, religieux, policier). Je crois que c’est ça qui fait fonctionner le spectacle : un duo d’acteurs au mieux de leur art, une écriture joyeusement critique.

B. D. : N’as-tu pas l’impression que la parole critique s’estompe, s’efface derrière des enjeux plus théâtraux ?

P. S. : Je lis toujours les pièces de Jean-Marie en pensant que rien chez lui n’est tout à fait innocent. Je crois qu’il a fait le deuil d’un certain nombre de positions et que la machine à jouer est peut-être devenue plus prépondérante. Notamment dans les derniers textes que j’ai pu lire et qui ne sont pas publiés. Il reste cependant un « souffleur inquiet », un écrivain qui prend la parole. Que ça passe à travers le filtre et que ça soit de plus en plus masqué par le jeu avec le théâtre, sans doute ; mais le dernier texte que j’ai monté au Conservatoire de Lausanne, Emballez, c’est pesé !, prend quand même à bras le corps les questions de la tradition, de l’identité et du racisme, sous une forme qui fait référence à une pièce — La Ronde de Schnitzler —, mais qui affirme sans cesse une parole critique. Depuis le début, depuis Neige en décembre, il n’y a pas une pièce de Jean-Marie Piemme qui n’ait cherché à interroger une forme à prendre pour raconter, pour traiter du thème, du sujet qu’il souhaitait voir sur le plateau. Sans mentir, Neige en décembre, Café des Patriotes, Pièces d’identités, Emballez, c’est pesé !, 1953… Il y a chaque fois la recherche d’une forme qui soit en correspondance la plus étroite possible avec la complexité ou la singularité du sujet qu’il cherche à traiter. Dans une pièce qui n’a jamais été ni montée, ni éditée, Les Grandes Ombres, il abordait terrorisme et raison d’État et leurs folies respectives à travers le prisme d’une forme de théâtre tragique. Je crois qu’il la récuse aujourd’hui, du moins dans sa forme première, mais je pense que la liaison de la forme et du sujet traité est une question centrale de son écriture. Mais, j’y reviens, sa fréquentation de plus en plus régulière avec les acteurs, avec les metteurs en scène, avec le théâtre lui a donné plus d’aisance, la capacité de plus de dissimulation.