Crisis : le mot est gribouillé, parmi des dessins sauvagement enfantins, sur le mur de la chambre d’asile où le Maître vient raconter son histoire à Biezdomny, dans Le Maître et Marguerite.

Le théâtre de Lupa1 est bien un théâtre de la crise : mais une crise suspendue, lancinante ; non pas tendue vers un climax, mais ouverte sur un glissement : un temps d’entre-deux, et donc de révélation, un temps de trouble où les contours se défont tout en n’en acquérant paradoxalement, dans leur incertitude, que plus de netteté : la densité du tremblé, d’un « bougé immobile ».

Réalisme et espaces mentaux : le trouble d’une réversibilité permanente

C’est bien ce temps spécifique que portent à la scène les spectacles de Lupa : crises individuelles, bien sûr (ainsi la mort des parents pour le narrateur d’Extinction), mais toujours symptomatiques de crises identitaires plus larges, et en fin de compte de la condition spirituelle de l’homme moderne — le « mystère (…) de l’homme ordinaire »2, de l’homme désarmé, démuni3, dont la complexité fascine le metteur en scène polonais.

Le choix du matériau de la littérature romanesque autrichienne de l’entre-deux-guerres, comme Musil ou le Broch des Somnambules, en est particulièrement révélateur ; et, dans Le Maître et Marguerite de Boulgakov, l’irruption du Diable venu semer — et surtout révéler — le chaos dans le Moscou des années 1930 en serait comme une allégorie.

Des temps de perturbation et de décomposition des repères, des valeurs éthiques, de décalage des perceptions, de manifestation des zones obscures de la conscience et des limites de la rationalité. Des temps de crise spirituelle, ouvrant sur l’innommable, l’inconscient, le non-savoir : la « spiritualité en ce sens que j’essaie de pénétrer le noyau de certaines causes, certains motifs, que je sois capable ou non d’en donner le nom. (…) Cette chose inexprimable, insaisissable, j’essaie de l’introduire dans mon œuvre sous forme de pressentiment »4.

Ce terme de pressentiment rend bien compte de la perception qu’induisent les spectacles de Lupa : le paradoxe d’une évidence indirecte, comme passée par le filtre d’un nœud de temps et d’espace. Qu’est-ce en effet qu’un pressentiment, sinon cette expérience sensible par laquelle quelque chose apparaît comme absolument certain, évident, tout en restant marqué du sceau de l’irréel ?

Or c’est bien une telle aura — « unique apparition d’un lointain, si proche soit-elle »5, selon Benjamin — qui affecte ces spectacles. Simultanément proche et lointain, net et diffus, concret et mental : ainsi s’offre le théâtre de Lupa à son spectateur, en permanence dans une telle dualité, une telle tension intrinsèque.

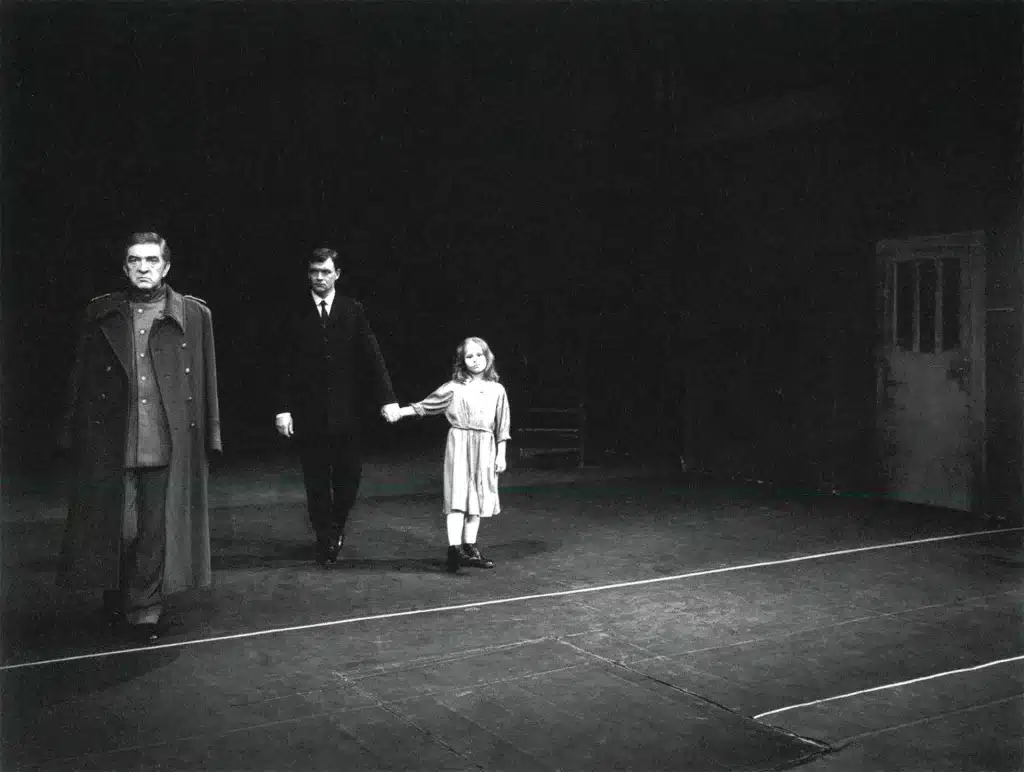

Qu’on se souvienne par exemple de la première scène de son premier spectacle présenté en France, Les Somnambules : devant les deux personnages — Von Bertran (Piotr Skiba) et Elizabeth (Katarzyna Gniewkowska), la fiancée de son ami —, seuls sur le plateau en costumes début de siècle et s’entretenant doucement de la nature de l’amour, s’imposaient d’une part l’impression d’être devant comme la quintessence d’un théâtre réaliste et « psychologique », dans la grande tradition de la direction d’acteurs des pays de l’Est, et, simultanément, un sentiment prégnant d’étrangeté devant ces présences semblables à celles d’images mentales.

Première scène symptomatique : entre la densité, l’évidence concrète des éléments présents sur la scène, et les échos qu’ils ne cessent d’ouvrir, entre la nature profondément matérielle des décors et d’un jeu apparemment réaliste et l’onirisme trouble d’une scène résonnant comme un espace mental, le théâtre de Lupa ne cesse d’être dans une telle dialectique, et d’instaurer ainsi le trouble d’une réversibilité permanente.

L’intérieur et l’extérieur communiquent, la frontière est poreuse, le spectateur ne sait jamais de quel côté du miroir il se trouve. Lupa place ainsi le spectateur face à la représentation devant une même étrangéisante perception que celle qui caractérise les plongées vers l’insaisissable de ses personnages, comme Esch dans Les Somnambules :

« August Esch, un homme qui en apparence tient ferme sur ses jambes, mais qui plonge inconsciemment dans les régions sombres et troubles d’une expérience spirituelle très particulière. La réalité, qu’il mesurait et acceptait en s’appuyant sur des critères clairs et invariables, lui échappe peu à peu jusqu’à lui devenir incompréhensible : Esch se sent maintenant comme sur une île qui ne cesse de se réduire – l’île du vérifiable et du mesurable, qu’entoure l’océan de l’amorphe. Il y flotte des êtres inconnus et puissants (…). Des pensées nouvelles le traversent (…). Tout cela n’est pas vécu dans le monde intérieur de son imagination, mais bien dans le cercle des événements et des personnes réels, découverts soudain sous un angle nouveau et surprenant. »6

Modèle onirique et inquiétante étrangeté

Il y a bien une inquiétante étrangeté qui baigne en permanence ce théâtre. La subversion matricielle de cette scène réaliste décalée la fait percevoir à travers les teintes de l’imaginaire et de l’inconscient. Ces teintes et cette étrangeté sont d’ailleurs devenues comme une marque de fabrique : une « manière », comme on le dirait d’un peintre, distinctive d’une esthétique que Lupa désigne lui-même comme une sorte de « réalisme magique approfondi par la psychologie »7.

Ce réalisme magique passe par la création d’un espace-temps extrêmement singulier, dilaté et condensé à la fois. Il est porté par un environnement sonore inquiétant : des nappes pesantes, des bruits stridents, la présence insistante d’une musique (composée généralement par Jacek Ostaszewski) jouant comme un « élément primaire » qui, loin d’avoir une fonction illustrative ou de simple appoint, sous-tend le jeu de l’acteur, lui sert de support en « lui ouvr(ant) un espace de forces (…) constitu[ant] un élément essentiel du dialogue intérieur, profondément caché, de l’acteur avec l’espace »8.

La texture particulière du théâtre de Lupa s’appuie également sur divers procédés rythmiques et optiques. Il y a bien sûr, en premier lieu, la lenteur qui baigne ces spectacles (ce « temps du théâtre propre à Lupa, entêtant, vénéneux, dilaté » dont parle Jean-Pierre Thibaudat) : non pas à proprement parler le fruit d’un ralentissement, mais une durée naturelle, celle de la pesanteur propre à la concentration et à la charge intérieure des acteurs-personnages, et dont la rythmicité organique peut apparenter la représentation à « un songe dépourvu de tout point de référence, un rêve qui n’est plus que devenir fluide » (pour reprendre les termes employés par Lupa pour caractériser la perception de l’existence envahie par l’irrationnel de l’homme nouveau décrit par Broch9).

Mais elle s’appuie également beaucoup sur le travail de la lumière, généralement faible et flottante, ou souvent encore isolant des personnages au milieu de la pénombre générale.

Le rapport institué sur la scène entre la pénombre et la lumière s’inscrit, plus largement, dans la nature des espaces scéniques que construit Lupa, qui instaurent une perpétuelle ambiguïté — l’indistinction des frontières et la menace d’une contamination permanente entre la matière et le vide, ou entre la perception extérieure et l’espace intérieur.

La simplicité des éléments de décors (quelques pans de murs usés, quelques fenêtres aux vitres poussiéreuses, quelques meubles — tables et buffet de bois, lits métalliques…) posés sur une scène souvent trop grande pour eux en fait comme des îles fragiles au milieu du vide. Et ce d’autant plus que la scène — ou certains éléments du plateau — est parfois mise à distance optiquement du spectateur par des pans de tulle, une grille, voire des vitres : ainsi la boîte de scène des Frères Karamazov était-elle voilée à sa face mais aussi à son lointain d’un tulle, derrière lequel s’étendait le noir d’un espace vide dont elle semblait émerger.

Les scénographies de Lupa jouent d’ailleurs fréquemment de la coexistence de plusieurs plans — plusieurs pans, serait-on tenté de dire — dont les rapports fluctuent, en une oscillation dialectique, entre les lois d’une topographie réaliste et celles de visions oniriques. Extinction, par exemple, installait dans sa première partie un espace à double fond, dans lequel une baie vitrée, en fonction de l’éclairage, fermait tout en le dédoublant de ses reflets l’espace réaliste de l’appartement romain de Murau (le narrateur), ou bien laissait par moments apparaître derrière elle les images mentales de souvenirs surgissant de son monologue. À cet espace double succédaient, dans la deuxième partie, tout d’abord les espaces restreints de la cuisine ou de la salle à manger de Wolfsegg, jusqu’à ce que s’ouvre, sur la fin de la représentation, la profondeur de l’espace immense de la chambre des enfants, vide et chargée de refoulé familial.

Espaces ambigus, au statut mouvant, les scénographies de Lupa sont d’ailleurs truffées d’escaliers ne menant nulle part, n’existant que pour créer une verticalité et un inconnu (Extinction), comme peuvent le faire de même des fenêtres en hauteur (Les Frères Karamazov), truffées également de portes ouvrant sur des couloirs ou des sas débouchant eux-mêmes sur une autre porte (Les Frères Karamazov, Le Maître et Marguerite), de pans de murs et de chambranles de portes posés au milieu du vide… La dualité réversible du théâtre de Lupa repose déjà sur la précarité de ces éléments d’espaces réalistes posés au milieu (ou, dans Le Maître et Marguerite, plus fréquemment : autour) d’un vide qui les menace et les déréalise, comme si leurs images pouvaient à tout moment être réabsorbées par le chaos dont ils semblent issus.

Plus largement, il semble bien que la scène lupienne fonctionne en bien des points sur des principes similaires à ceux de la scène du rêve, non seulement en ce qu’elle allie force d’impression et sentiment d’irréalité, d’étrangeté, mais aussi en ce qu’elle se plaît à jouer de la condensation, de la surdétermination ou de la juxtaposition pour subvertir les lois logiques de la perception. Les « visions » hallucinées que le metteur en scène insère à plusieurs reprises dans ses spectacles fonctionnent d’ailleurs exactement selon de tels principes oniriques : bref envahissement de la scène par tous les personnages dans un mouvement panique, comme affolés, dans Les Somnambules ; « vision d’Aliocha » en prologue des Frères Karamazov ; « brève irruption de tous les personnages, ensemble et comme rachetés »10 dans le même spectacle ; apparition des personnages du passé du narrateur dans la première partie d’Extinction ; apparition de tous les protagonistes sur un échafaudage en fond de scène, comme réunis dans l’éternité, à la fin du Maître et Marguerite… Comme si ces scènes étaient construites, d’une certaine manière, à l’image même des adaptations que fait Lupa des sommes romanesques dont il s’empare.

Les divers décalages par lesquels Lupa trouble l’apparence réaliste de son théâtre placent alors le spectateur dans un entre-deux, comme sur un seuil ; la représentation de la crise donne naissance à une étrangeté inquiétante, intrigante, l’exploration des zones obscures confronte la perception à un mystère, qu’il ne s’agit en aucun cas de dénier par la reconstruction d’une position surplombante : « C’est un peu comme un rêve dont on vient de s’éveiller et que l’on tente de raconter, dont on cherche à transmettre le mystère. C’est ce que je fais. Mais je ne veux pas trahir le mystère du rêve pour être compris. »11

Car le théâtre pour Lupa, c’est transmettre ce que nous ignorons, ce que l’on ne sait nommer, c’est le lieu où des êtres (et des choses) sont perçus comme étranges, et en même temps proches : le choc d’une distance non critique, l’alliance paradoxale de la séparation et de la captation empathique12.

« Ainsi s’effondre le sol des certitudes. (…) Telle est la déconcertante poétique du rêve : le temps s’y renverse, s’y déchire, et la logique avec lui. (…) Ainsi la représentation se sera-t-elle comme délitée d’elle-même, et l’affect de la représentation, et l’affect de lui-même : comme si le travail du rêve était mû par l’enjeu paradoxal d’une visualité qui à la fois s’impose, nous trouble, insiste et nous poursuit — dans la mesure même où nous ne savons pas ce qui en elle nous trouble, de quel trouble il s’agit… » : le théâtre de Lupa repose sur un glissement similaire à celui qu’identifie ici Georges Didi-Huberman13 dans les mécanismes du rêve et sa perception.

Un tel délitement, sur la scène, fait image ; mais il expose aussi en permanence son trouble insistant — portant souterrainement en lui l’amorphe et le chaos sur lesquels prennent corps les présences scéniques, le risque de la folie comme danger de la réversibilité et de la labilité.

La densité de présence de l’acteur

Car malgré sa rigueur et la force de ses images, rien de propre ou de figé, ni d’esthétisant, dans ce théâtre : au contraire, le chaos grouille, imposant l’onirisme trouble de cet espace-temps condensé mais distendu, inquiétant, suspendu. De son inspiration psychanalytique, le théâtre de Lupa ne fait pas leçon, ni dispositif objectivant d’observation ; il plonge au contraire dans la complexité propre à son objet, dans le mouvement de cette complexité. Nulle stylisation et nulle idéalisation — ni rationalisation. Et si mysticisme il y a chez Lupa, il est incarné et matérialisé dans les êtres et les choses — ainsi que, également sans doute, dans le vide qui les entoure. Le mystère tient ainsi à un extrême effet d’insistance — ou de persistance —, qui n’est permis que par l’extrême densité des présences sur la scène — celle des acteurs en premier lieu.