JEAN-FRANÇOIS SIVADIER : Le risque est lié à la notion de spectacle vivant ; le temps du théâtre, de la danse, c’est le présent, et dès qu’on met en jeu le présent, il y a du risque. Le risque, c’est ce qui rend libre. On va sur un plateau pour sortir des formats, se perdre dans des zones non repérables. C’est pour cela que les gens viennent au théâtre. Je pense même que, profondément, les acteurs et les metteurs en scène ne sont jamais aussi heureux que quand ils se sentent en état de risque, quand ils se découvrent une liberté nouvelle en ayant perdu leurs repères.

Christophe Triau : C’est ce qui fait le présent de la scène, et autour de quoi se fonde la relation entre le plateau et la salle ?

J.-F. S.: Avec Nicolas Bouchaud, on se disait récemment qu’en tant que spectateur, quand on voit un acteur prendre un risque, on a peur pour lui mais, du coup, on n’a plus peur pour nous. Tandis que si l’acteur ne prend plus de risque, on n’a plus peur pour lui mais pour nous, il ne peut plus rien nous arriver. Dans un numéro de trapèze, un des risques que prend l’acrobate, c’est de ne pas être rattrapé à l’instant où il se jette dans le vide. Prendre un risque sur le plateau, c’est mettre à l’épreuve l’échange, le partage qu’il y a a priori entre celui qui regarde et celui qui est regardé. La relation entre la scène et la salle se fonde sur l’expé- rience entre acteurs, danseurs ou musiciens et spectateurs. Plus l’expérience est réelle, plus le temps présent de la représentation est fort. Donc, il s’agit de faire de la représentation une expérience. Comme on ferait une expérience scientifique. Galilée, au début de la pièce de Brecht, propose le doute comme le meilleur instrument de la recherche scientifique et, en filigrane, l’auteur nous dit que c’est aussi un instrument extraordinaire pour la recherche théâtrale. On vient sur un plateau comme dans un laboratoire poser des questions, et non des certitudes. On cherche quelque chose qui, si on le trouve, va peut-être nous exploser à la figure ou nous transformer complètement. C’est exactement l’effet que m’a fait LE SOULIER DE SATIN mis en scène par Vitez. La relation entre la scène et la salle était forte parce qu’on sentait, chez les acteurs et les spectateurs, une nécessité et un certain danger à être là. Le temps, la langue, tout était démesuré. Le plateau devenait un laboratoire de la démesure où tout le monde prenait le risque de représenter de l’irreprésentable. L’œuvre de Claudel ne rentrait dans aucune case. Ça faisait un bien fou.

Si le temps du théâtre, c’est le présent, le risque sur le plateau a sûrement à voir avec un défi au présent de la représentation. Le risque, c’est ce qui permet de ressentir, de saisir, de retenir le présent. On sait qu’un trou de texte provoque toujours dans le public et sur le plateau un état de panique en même temps qu’un plaisir fou à éprouver brutalement le présent. On voit là que le public porte la même chose que les gens sur le plateau. C’est comme un temps à part. Ce n’est plus du théâtre ou, au contraire, c’est incroyablement du théâtre.

C. T.: Le risque est-il forcément visible ?

J.-F. S.: Ce qui se voit, se ressent, c’est la nécessité de l’expérience faite devant nous. D’ailleurs, le risque et la nécessité fonctionnent ensemble. Le risque part toujours d’une nécessité. La difficulté c’est qu’on ne sait jamais vraiment si nos propres limites, nos faiblesses ne vont pas la corrompre, la transformer, lui faire perdre sa force. Comment mettre en accord les actes et les mots, le corps et la pensée ? C’est exactement le sujet de LA MORT DE DANTON.

C. T.: C’est, pour l’acteur en particulier, s’exposer et non s’exhiber, et déjouer tout surplomb de la scène par rapport au spectateur ?

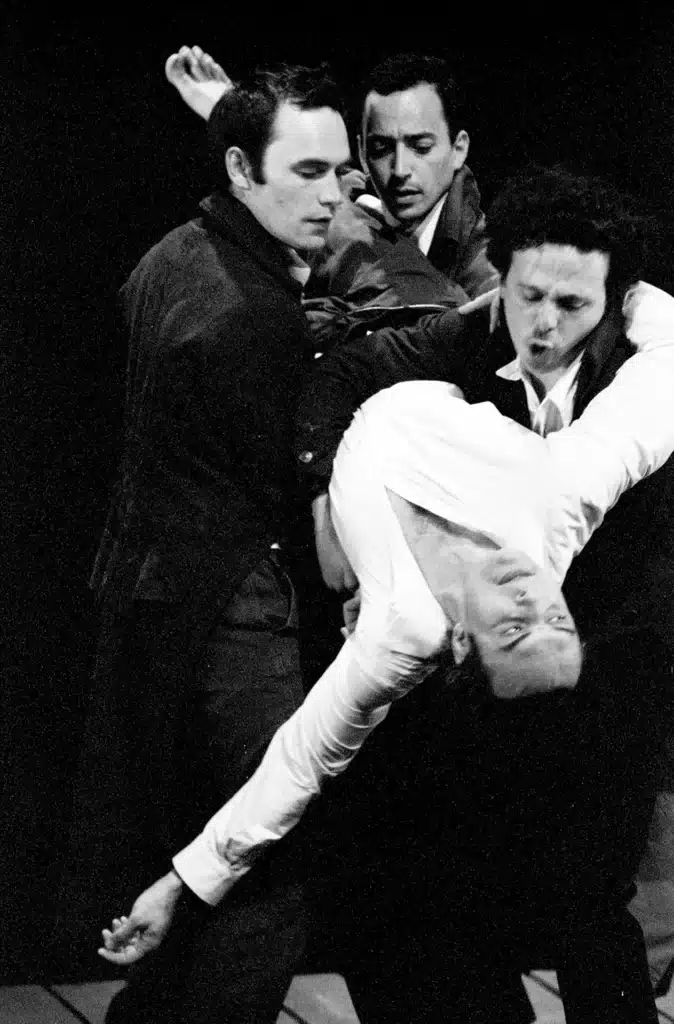

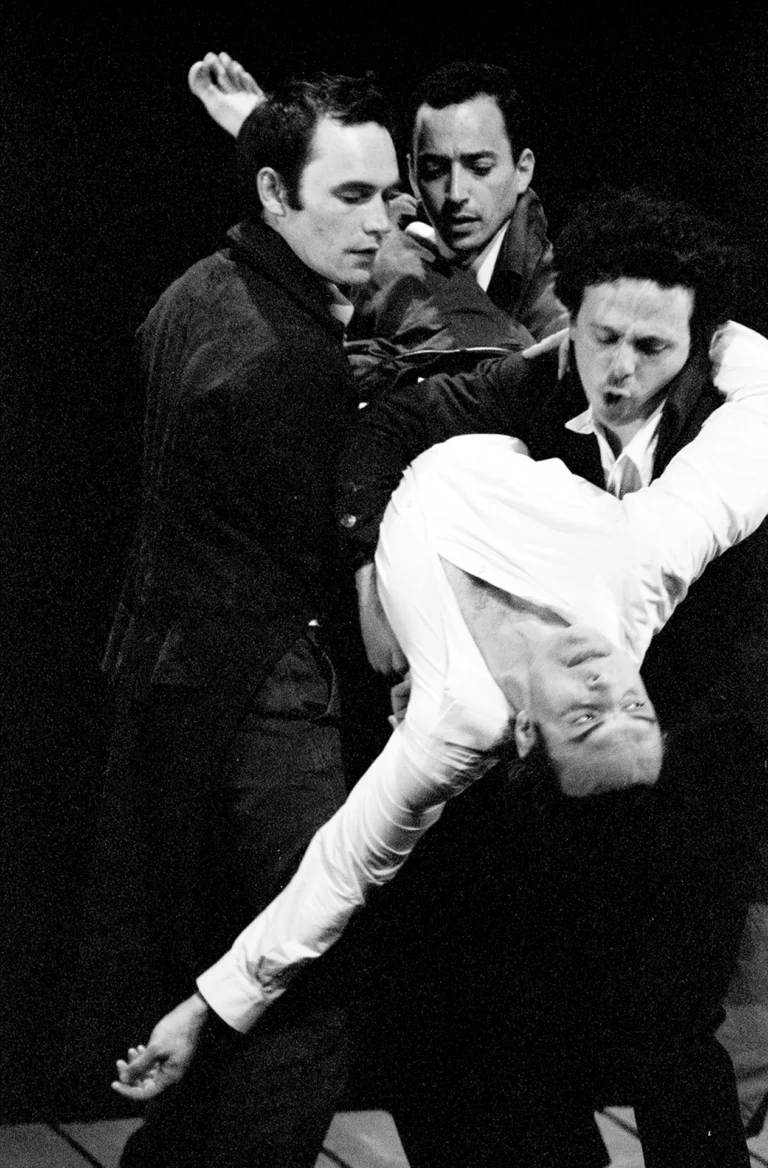

J.-F. S.: L’exhibition suppose qu’on a quelque chose à montrer dont on ne doute pas, l’exposition implique une dépossession, un don de soi et un échange. Le risque pour un acteur, c’est aller là où il n’a plus d’armes. Où il y a du déséquilibre possible. Je me dis souvent que pour rendre un spectacle plus fort, il faut le mettre encore plus en risque, travailler sur son point de déséquilibre. Sur les extrêmes. Aller au plus près du bord de la falaise, juste avant le moment de tomber. Le déséquilibre physique était essentiel dans le travail de Gabily : il cherchait toujours une façon de danser, de n’être jamais immobile, toujours au bord de la chute. Dans la langue, aussi. Cette façon d’éprouver l’équilibre du corps et de la parole (le contraire serait de faire croire que parler et bouger sur un plateau est naturel) donnait paradoxalement aux acteurs un centre de gravité très fort. Ce qui voudrait dire que pour vraiment se tenir debout sur un plateau, il faut avoir conscience de la chute possible. Qu’il faut prendre le risque de tomber pour retrouver le bonheur de l’équilibre. Pourquoi y a‑t-il un danger incroyable quand il y a un enfant sur un plateau ? Parce qu’il rend concrètement possible le déséquilibre, et qu’il y a une pression énorme entre le regard des gens qui attendent quelque chose et lui qui ne donnera pas cette chose-là, qui les emmènera ailleurs. Le travail sur l’enfance est essentiel. C’est un travail sur le non-savoir, la re-naissance.

On prend un risque parce qu’on a envie de se découvrir ailleurs, d’aller voir la tête qu’on a dans des endroits où on n’a plus pied. C’est aussi un consentement à l’abandon, à une certaine pauvreté. J’ai toujours cette impression devant le travail de Pina Bausch : des danseurs virtuoses arrivent sur le plateau pour jouer avec le public à ne plus rien savoir. On va au théâtre aussi pour ça : pour jouer ou pour apprendre à ne plus rien savoir, à redécouvrir la parole et le mouvement. Quand je ressens physiquement le temps présent de la représentation, j’ai toujours l’impression d’être sur le plateau avec les acteurs. Sinon je vois quelque chose qui semble avoir déjà eu lieu ou qui n’a pas besoin de moi pour exister.

C. T.: Est-ce que le risque s’apprend ?

J.-F. S.: Ce qui s’apprend, sans doute, c’est la confiance qui donne le désir de prendre des risques. Ce n’est pas seulement une chose qu’on éprouve, c’est un vrai travail. Il n’y a pas de confiance, seulement des preuves de confiance. C’est une chose que Gabily nous a apprise aussi : on pouvait être empêtrés dans nos problèmes d’acteur, ça ne nous empêchait jamais de regarder devant nous la chose à construire ensemble, on ne se sentait jamais seul. Je ne parle pas de confiance en soi, mais de confiance dans le plateau, comme un des derniers endroits où il est possible de construire de la communauté.

Cette idée d’être ensemble sur le plateau est aussi importante que celle d’être ensemble avec le public. Nous essayons toujours, au début d’un spectacle, de trouver ce qui va permettre de construire un temps et un espace communs entre le plateau et la salle. On dit que le théâtre est un art du partage ; j’ai toujours, c’est peut-être naïf et ça me passera peut-être, envie d’interroger concrètement, pendant la représentation, la nature de ce partage. Je pars du principe que j’ai une confiance énorme dans le regard du public qui vient prendre le risque de se laisser transformer : il attend tout de ce qui va arriver, en sachant que ce n’est pas vrai. Cette attente-là, cette ouverture, ce consentement au risque de se laisser atteindre, est très riche et très fragile. Pour que l’expérience ait lieu, il faut que cette chose existe aussi sur le plateau. Travailler ça, ça s’apprend sans doute, ça s’éprouve.

C. T.: En quoi le groupe aide-t-il, ou redouble-t-il, la prise de risque ?

J.-F. S.: Constituer un groupe est le meilleur moyen de construire une aventure. Il ne peut y avoir sur un plateau d’aventure que collective. C’est parce qu’on aime les gens avec lesquels on travaille qu’on peut prendre le risque de regarder dans une direction inconnue, de s’inventer des montagnes à déplacer, de se dire « c’est impossible, faisons-le ! ». Sinon, on passerait notre temps à s’attendre les uns les autres, à chercher des accords. Et, encore une fois, la nécessité précède toujours le risque. Pour VIOLENCES, avec Gabily, on a répété six mois sans être payés, en ne sachant même pas si on allait jouer le spectacle. Mais on devait le faire, on savait toujours pourquoi on était là. On répétait mais on risquait de ne pas jouer, c’est tout. C’était presque anecdotique en regard de ce qui nous arrivait sur le plateau. La nécessité d’être là était d’autant plus forte qu’elle était partagée, intimement, par tout le monde de la même façon.

Mais une autre question serait « qu’est-ce qu’on risque réellement au pire sur un plateau ? » C’est la question que je me posais à chaque représentation de DOM JUAN, en regardant Laura de Lagillardaie, comédienne, trapéziste que Gabily avait engagée pour jouer le commandeur, et qui, tous les soirs, sur son trapèze, au-dessus des comédiens, dans des figures magnifiques qui me terrifiaient, risquait tout simplement sa vie.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)