Valère Novarina écrit tous les jours depuis 1958. En marge de ses travaux d’écriture, il dessine et peint, personnages et accessoires. Dans sa bibliographie, il convient de distinguer les œuvres directement théâtrales, le « théâtre utopique », romans sur-dialogués, monologues à plusieurs voix…, et les poésies en actes et les œuvres théoriques qui explorent le corps de l’acteur.

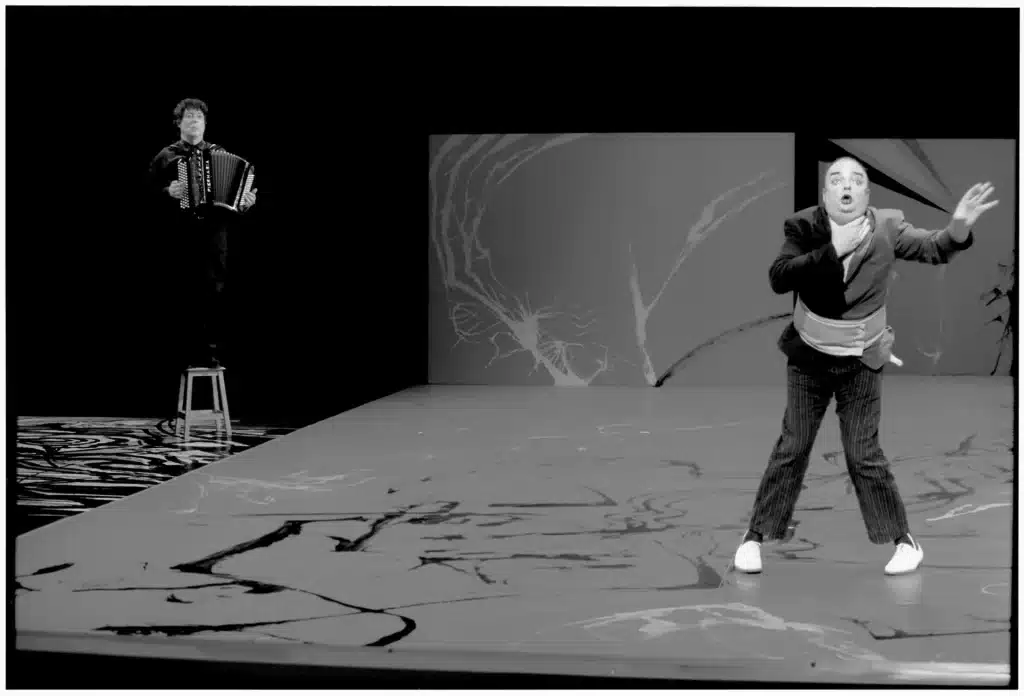

Je crois que Je suis, qui était à l’origine un roman édité aux éditions P.O.L. en 1991, qui a fait l’objet d’une adaptation théâtrale au Théâtre de la Bastille à la fin de cette même année, et qui a été publiée sous cette nouvelle forme par la même maison d’édition en 1997 sous le titre L’Espace furieux, avant de rentrer au répertoire de la Comédie-Française en cette année 20061, est en même temps un essai qui parle du jeu, du je et de l’espace. Grâce, notamment, à l’acteur Daniel Znyk, qui jouait le rôle de Sosie dans le Je suis des débuts, et qui seize ans après a bien voulu reprendre ce personnage du double dans le tout autre Espace furieux du Français. Depuis ce temps-là, Daniel Znyk et Valère Novarina ont collaboré six fois. L’auteur-metteur en scène nous dit pourquoi il aime travailler avec cet « étrange animal ».

Sylvie Martin-Lahmani : Quand avez-vous travaillé ensemble pour la première fois ?

Valère Novarina : Le premier spectacle où Daniel Znyk et moi avons travaillé ensemble était Vous qui habitez le temps, créé au Festival d’Avignon et repris au Théâtre de la Bastille en 1989. Daniel y tenait le rôle du Chercheur de Falbala, un nom qui fait écho à la « Closerie Falbala » de Jean Dubuffet.

S. M.-L. : Comment l’as-tu rencontré ou découvert ?

V. N. : Daniel jouait un rôle presque muet dans Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard. Il a été très surpris, très intrigué que je l’engage pour jouer un personnage extrêmement parlant, après l’avoir remarqué dans un rôle presque sans texte.

S. M.-L. : Est-ce que tu l’as formé ?

V. N. : Pas du tout. Daniel avait fait le Conservatoire et joué avec bien des metteurs en scène… Mais il est vrai que nous avons depuis beaucoup échangé, beaucoup travaillé ensemble, été pendant presque dix-sept ans à l’écoute l’un de l’autre. Après Vous qui habitez le temps, il a joué le rôle de Sosie dans Je suis2, puis Jean qui dévore corps dans Le Repas, et encore Le E muet, L’Homme d’Outre ça, L’Homme sang, L’Infini romancier dans L’Opérette imaginaire — ces deux spectacles étant mis en scène par Claude Buchwald. J’ai retrouvé Daniel dans L’Origine rouge (Le Personnage du corps) et dans cette dernière version de L’Espace furieux où il vient de reprendre le rôle de Sosie. Daniel a donc été six fois au travail dans mes textes.

S. M.-L. : As-tu la même fidélité avec d’autres acteurs ?

V. N. : Oui. J’ai beaucoup travaillé avec Agnès Sourdillon, Laurence Mayor, Roséliane Goldstein, Pascal Omhovère, André Marcon, Michel Baudinat, Dominique Parent… Je suis fidèle ; j’aime approfondir le travail, renouveler l’aventure. J’ai fait deux spectacles avec Jean-Quentin Châtelain, deux avec Dominique Pinon — eux aussi, j’aimerais les retrouver. Une sorte de quasi-troupe s’est peu à peu constituée. Et Daniel Znyk en est peut-être le cœur.

S. M.-L. : Qu’y a‑t-il de particulier dans le travail avec Daniel ? De quel type de connivence s’agit-il ?

V. N. : Quand j’ai travaillé en octobre dernier sur une scène de L’Espace furieux, remise en chantier pour Daniel, apparaissaient parfois des façons de ponctuer dont Pascal Omhovère, qui m’assistait dans ce travail, s’étonnait. Je lui disais simplement : « Daniel comprendra. » La ponctuation est très importante pour communiquer avec l’acteur ; elle contient parfois des messages cryptés, déchiffrables pour un seulement. C’est une source très directe d’énergie, un faisceau d’impulsions, comme un reste de la graphie, de la respiration.

Par le texte, par la lettre muette du livre, je confie à Daniel des choses que je n’oserais dire en face à qui que ce soit. Je sais que c’est un aventurier véritable qui s’avancera très loin hors d’homme, hors des chemins théâtralement répertoriés, hors des passages reconnus… C’est un très grand déconstructeur, un « décompositeur » d’homme, comme je les aime. Sur scène, il n’hésite pas à aller profondément ailleurs que dans l’homme, dans la marionnette, dans l’animal… C’est un grand acteur parce qu’il n’a sur l’être humain aucune opinion. Il jette tout.

C’est un rythmicien, un casseur de monotonie, un saisissant percussionniste. Il y a en lui des possibilités de métamorphoses sans fin — et beaucoup de courage pour briser toutes les représentations humaines ; il y a dans sa trajectoire des sorties d’humanité (comme on sort de la piste) qui m’étonnent. En particulier dans les parties chantées-parlées où il excelle avec Christian Paccoud. Écrivant pour Daniel Znyk, je me sens infiniment libre, comme si j’écrivais pour Liszt, Stravinsky, Scriabine, Picasso. C’est un acteur capable de tout. Suicidaire et victorieux comme le bon trapéziste.

Daniel est un très grand nageur, je l’ai vu faire des kilomètres, vers le large, dans l’eau glacée… Il a donc aussi l’instinct de prendre le texte comme un fluide avec lequel il faut combattre, jouer, laisser faire, lâcher prise, se laisser porter. Il a un rapport de nageur avec les courants du texte, ses flux, ses torrents, son eau qui dort. Le langage est un fluide qui se répand dans l’espace, Znyk le sait de ses mains.

S. M.-L. : Comment travaillez-vous ?

V. N. : Tout doit venir du contact secret, charnel entre le texte et l’acteur ; tout doit favoriser ce contact profond, ce toucher du texte ; c’est à lui qu’il faut sans cesse revenir. C’est une union tactile par le plus profond du souffle et par le plus profond de la mémoire. La mémoire doit tout comprendre, saisir non les mots mais l’entière architecture du livre ; elle doit être extrêmement intelligente pour se souvenir de tout.

Daniel n’attend pas le surlendemain pour faire les choses, ou la présence du public… Il s’investit, se lance ; il est très travailleur, inventif, généreux. Il accepte de donner sans mesure. Avec Daniel, j’ai compris qu’il y a une offrande de soi et une sanctification par le travail. L’acteur, l’artiste ne travaille pas pour lui-même. Il y a une offrande mystérieuse. Cette dimension spirituelle de l’art est au cœur de notre travail.

Je ne supporte pas le terme de « direction » d’acteurs. On ne dirige pas plus Daniel Znyk que Michel Simon ; les acteurs n’ont pas à être dirigés, mais entraînés, aimés, soignés, suivis. Je m’imagine comme l’entraîneur de l’acteur, comme l’entraîneur d’une équipe de ski : quelqu’un qui place les piquets du slalom à tel endroit, et connaît bien le parcours, le dénivelé, les risques et le rythme de la pente. Mon travail d’entraîneur est très simple : je dois être constamment attentif aux mouvements de l’acteur, capable toujours de trouver la cause d’une chute, des errements… Je n’interviens qu’en creux, très discrètement et très indirectement. Je n’interviens que par le regard — et par les indications les moins indicatives, les plus énigmatiques et les plus simples possible… Tout s’ordonne par ambivalence et par la simple lecture de l’acteur. C’est lui qui déchiffre. Je ne peux pas déchiffrer pour lui. L’acteur seul, l’acteur dans sa solitude, trouve le sens, comme on trouve le sens d’une pente, la direction d’un fleuve, le cours d’un texte. Le travail est très fluvial, magnétique. Il n’y a rien à indiquer. Ni à l’acteur ni au public.

La mise en scène s’adresse à l’acteur : elle lui rappelle à chaque instant l’ensemble de la respiration de la pièce et lui dit précisément où l’on en est dans le déroulement, dans la phrase du drame — dans ce que je désigne souvent aux acteurs par le terme « le drame de l’espace ». La tâche de la mise en scène est que l’acteur se souvienne de la pièce. Car le contact du public avec le spectacle ne se fait qu’avec le point charnel ardent qu’est la chair illuminée de l’acteur. S’il n’y a pas ce contact charnel, tout est vain. La pièce, l’écriture, la scénographie, le spectacle, tout est vain s’il n’est pas incarné, s’il n’y a pas sainteté de la chair et justesse de l’accord amoureux.

S. M.-L. : Daniel et toi, vous vous entendez bien. Que signifie, comment se traduit, cette bonne entente ?

V. N. : L’échange est si profond avec l’acteur, l’entente et l’écoute si fortes, qu’une sorte de pudeur nous empêche de parler de choses personnelles. Les acteurs ne sont jamais des amis : il y a trop de distance et d’intimité entre nous.

S. M.-L. : Daniel te surprend encore depuis seize ans ?