les légendes témoignent de ce que, entre deux êtres, .tout peut parfois se jouer lors de la première rencontre. Or, David, ce jour-là, m’avait enfermé dans un cylindre, un cylindre noir qui n’était pas sans me rappeler le cachot noir de mon enfance, celui où mon grand-père aimait à m’enfermer, « pour me calmer », disait-il.

Et ce cylindre dans lequel j’étais enfermé la première fois que je vis l’acteur David Warrilow avait cinquante mètres de pourtour et seize de haut, « pour l’harmonie », prétendait-il, et il nous démontra qu’il ne nous servirait à rien de tenter une sortie ; et si je dis nous, c’est que nous étions soixante-quinze dans le cylindre, et que, quand bien même nous parviendrions à fuir (et ce ne pourrait être qu’au prix d’excessives acrobaties), cela ne nous mènerait nulle part, puisqu’il n’y avait rien à voir à l’extérieur, et que, donc, nous devions nous contenter d’être là, simplement là, dans l’attente du coup de sifflet final. Dans le même temps où il prononçait notre condamnation à vie, l’acteur Warrilow manipulait soixante-quinze petits bonshommes, de petits bonshommes nus de quatre ou cinq centimètres enfermés eux-mêmes dans un cylindre en tout point comparable au nôtre, à l’échelle comme on dit, et à l’issue de sa démonstration, il se dénuda et vint s’asseoir parmi nous, plus précisément à côté de moi qu’il ne connaissait pas, et ensemble nous regardâmes alors ce que Beckett, dans le dépeupleur, appelle le Nord, à savoir l’entrejambe ouvert d’une femme, et je crois me souvenir que c’est sur cette ultime image, celle donc de la porte d’entrée du cylindre, mais qui ne pouvait en aucun cas servir d’issue de secours, que la lumière, déjà passablement jaune sale, vira au noir.

Dans l’intervalle, un profond bouleversement s’était opéré en moi, tout comme, je pense, en d’autres petits bonshommes, mais habillés, que nous étions. J’avais, je crois, compris la belle obscénité de ma vie, de toute vie, et mon existence, je l’ai, je crois, conçue depuis comme un défi, le plus beau des défis, puisque le seul qui soit gratuit et indiscutablement voué à l’échec, oui, grâce au dépeupleur, je venais de comprendre que si mon grandpère m’enfermait régulièrement dans un cachot noir, ce n’était pas qu’il pensait à mal, non, du tout ; c’était, à l’image des rites des Indiens wayana de la forêt amazonienne, pour m’initier au silence et à la mort, faire du silence et de la mort, mes ennemis jusqu’alors, de singuliers bien que délicats complices depuis ; et je compris, dans le même temps, que les vertus du monologue intérieur étaient bien supérieures aux dialogues de sourds, et notamment aux dialogues de sourds quotidiens que j’avais avec mon aïeul, lesquels avaient le don de le mettre hors de lui, et donc de me conduire au cachot, « pour me calmer », répétait-il en tournant la clé.

Or, ce n’est pas à Beckett, du moins à lui seul, que je devais de telles révélations, mais à l’acteur Warrilow, puisque la représentation avait lieu en anglais, une langue qui continue aujourd’hui de m’être absolument étrangère, une langue qui m’a toujours rendu sinon muet, du moins bègue, ce que je dois là encore à celui que j’appelle aujourd’hui le Vieux, lequel m’imposait l’écoute quotidienne de Radio-Moscou sur ondes courtes, et pour qui la langue anglaise était celles des Yankees, du plan Marshall et de Mlk Monroe. Mais, et pour ce seul soir-là (c’était à Saint-Denis, dans le cadre du festival d’Automne de Michel Guy, au Théâtre Gérard-Philipe alors dirigé par René Gonzalez), l’anglais devint ma langue, j’ose dire natale : je comprenais tout, les mots de l’auteur s’imprégnaient en moi, leur sens me parvenait par la seule musique, et la musique était interprétée par ce soliste dont une heure avant j’ignorais encore jusqu’au nom.

C’est donc en anglais et grâce à David que l’illumination me parvint : mon enfance, que j’exécrais jusqu’alors, avait été une pure merveille.

Quelques années plus tard, ce même acteur, que je connaissais, mais qui, lui, ne me connaissait pas, était assis dans une baignoire. C’était à Bobigny, un dimanche après-midi ; il interprétait Marat, et à l’issue de la représentation, j’allai le rejoindre dans sa loge, je lui donnai un petit livre blanc, un texte de Robert Pinget, L’Hypothèse, je lui demandai de bien vouloir le lire, je désirais en effet le présenter au festival d’Avignon, et je lui conseillai, avant que de me donner une réponse, mettons, le mois suivant, de le lire lentement, lentement et à haute voix, et c’est alors que nos regards se sont croisés, pour la première fois, puis il a ouvert le livre, et ses yeux se sont ainsi trouvés confrontés à un ensemble de caractères gras, un ensemble compact d’une trentaine de pages, sans ponctuation ni paragraphe ; il regardait, il souriait en regardant, puis il le referma, et : « Je crois que si je le lis, je ne pourrais que vous dire non, alors disons que je le fais. » Nous sommes ensuite sortis, il neigeait, et avant de partir, il me demanda de le rappeler à New York dans deux mois, et comme je lui demandais ce qu’il pensait de ce Marat, alors il a ri, et pour la première fois j’entendis ce rire, son rire, et il partit en courant vers le métro, affublé de son parapluie et chaussé de ses inénarrables Clarks, et c’est là que j’ai pensé à Monsieur Hulot, là que j’ai su que cet homme qui courait incarnait plus que l’alliance du grave et du léger : leur fusion. Aujourd’hui que j’écris cela, je ne peux toujours pas m’expliquer le pourquoi de son oui ce jour-là, ce oui donné à un être qu’il ne connaissait pas, sinon par les mots de Walser, ceux du conte : « Il y avait une fois des flocons de neige qui volaient, parce qu’ils ne savaient rien faire de mieux, et descendaient sur la terre. Beaucoup atterrirent sur des toits et restèrent là où ils étaient, d’autres atterrirent sur les chapeaux et les manteaux de passants pressés et restèrent là où ils étaient, quelquesuns, pas beaucoup, atterrirent sur un cheval qui attendait devant sa charrette, sur les yeux fidèles et doux d’un cheval, et restèrent posés là sur ses longs cils ; un flocon entra par une fenêtre mais l’histoire ne dit pas ce qu’il fit ensuite ; en tout cas, il resta là où il était. » Ce jour de neige, j’avais sans doute été ce flocon-là pour lui, tout comme il l’avait été pour moi quelques années avant dans son cylindre du dépeupleur, et nous allions, neuf années durant, être appelés tous deux à fondre dans ces boîtes noires que sont les théâtres.

[…]

Avec le peu de recul qui est le mien aujourd’hui, j’avancerai que, peut-être, nous avions en commun ce choix tardif qui fut le nôtre — et au même âge : trente-six ans — de changer tout de notre vie pour nous consacrer exclusivement au théâtre, et que, inévitablement, lorsque ce choix se révèle être aussi tardif, c’est que soit ce qui a précédé a été épuisé ou n’a pas satisfait, soit que l’appel a répondu à un impératif tel que c’est trop fort, et alors et malgré les peurs il faut y aller, il n’est plus possible de reculer ; oui, peut-être, probablement, nous sommes venus au théâtre comme d’autres entrent dans les ordres : ils ne peuvent plus rien faire d’autre, et c’est finalement leur seul moyen de continuer d’être là, présents au monde, mais c’est aussi le choix d’aller au plus profond de l’aventure intime et de la quête de soi. C’est cette aventure-là, intérieure et qui repose sur la conscience de l’éphémère, non seulement du théâtre mais principalement de la vie, à laquelle nous avions donné le nom de « travail ». « Notre travail ! », disait-il toujours.

[…]

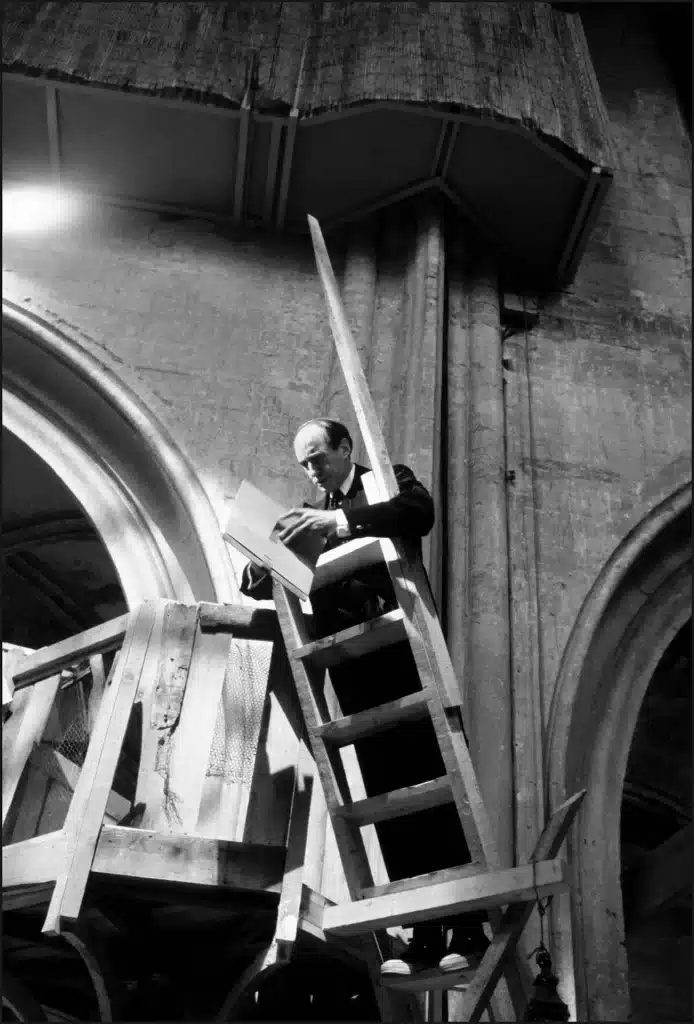

On peut dire de l’acteur Warrilow qu’il était un chaman, tant il avait une expérience mystique du verbe ; c’est le verbe qui l’incarnait, lui, Warrilow, le verbe qui lui donnait un corps (jamais il n’avait d’a priori sur le corps de son personnage, lequel ne se constituait qu’au fil de l’exploration du texte).

[…]

Notre « travail » impliquait une absolue confiance en l’autre, sa totale liberté. Je sais n’avoir jamais, en neuf ans, indiqué un geste ou une intonation à David, cela d’ailleurs l’aurait fait sourire ; de même, je n’ai pas souvenir qu’il soit jamais intervenu sur ma lecture d’une œuvre et les options scénographiques qui en résultaient. Et ce n’était évidemment pas là une question de territoire (nous avions la même horreur des barbelés), mais la volonté de préserver l’univers de chacun, son identité, de permettre à l’autre de poursuivre son chemin, ce chemin vers ce que Rilke appelle « sa propre mort ».