FRÉDÉRIC FISBACH : Le fait de voyager est presque déjà un acte proche de celui de la mise en scène. Plus exactement, c’est la mise en jeu de ce qui est à la base de mon désir de théâtre (et aujourd’hui de cinéma, même si c’est un peu différent): la rencontre avec l’autre, qui est au principe même du théâtre, et en règle générale de tous Les arts qui se font en communauté — qui se pratiquent, par exemple, autour d’un texte écrit par quelqu’un d’autre que soi. Le voyage, c’est donc la mise en jeu de cet état de fait ; c’est se mettre soi-même en situation de ne pas pouvoir occulter cette part fondamentale du travail:qu’on fait du théâtre non pas avec soi mais avec d’autres. En inscrivant l’autre comme à proprement parler l’étranger, levoyage pousse la situation à l’extrême, et fait éprouver l’expérience de l’altérité et de la rencontre de manière très concrète : au Japon, par exemple, l’étranger c’est une langue différente qui nécessite un interprète, des us et coutumes auxquels il faut se faire, un rythme différent, le décalage horaire. — une mise en jeu qui s’éprouve aussi physiquement.

Christophe Triau : Cette question de la rencontre et de l’expérience de l’altérité, voire de l’étrangeté, est essentielle dans ton travail, et ce non seulement d’un point de vue thématique mais en ce qu’elle se joue au cœur même de ton esthétique, de la relation théâtrale qu’induisent tes spectacles.

Frédéric Fisbach : Dans l’acte artistique — je m’en rends de plus en plus compte —, la rencontre de l’altérité se joue aussi dans le fait de mettre le spectateur en position de rencontrer quelque chose d’autre ou quelqu’un d’autre, de continuer la chaîne. C’est comme un exercice de transmission de la nécessité de se retrouver face à l’étranger, c’est-à-dire face à de l’inconnu, à quelque chose qui n’est pas forcément compréhensible sur le champ, qui pose des questions et qui oblige soi-même à se positionner, à se situer. Car la rencontre de l’autre est découverte, mais pas seulement de l’autre : elle est aussi découverte de soi, c’est une part de soi-même qui se révèle dans ce rapport. Le voyage est véritablement une mise à l’épreuve de cela, et c’est peut-être là que réside la vraie quête : le voyage est réussi si tu reviens en en sachant un peu plus de toi.

C. T.: C’est un décalage de soi-même, un déplacement ?

Frédéric Fisbach : Oui, mais ce n’est pas exactement en ces termes que cela se joue, pour moi. C’est un déplacement, mais qui révèle quelque chose de plus profond et qui, en fait, te ramène à un centre. Je me méfie toujours, y compris pour moi-même, de ce qui fige. Le déplacement qu’impliquent le voyage et la rencontre de l’altérité sert précisément à cela : à maintenir un état de trouble, qui peut parfois être inconfortable ou pénible, mais qui permet justement de bouger — de bouger dans la compréhension qu’on a de l’autre et de soi. Car on comprend l’autre à partir de soi : si soi-même on ne bouge pas, aucune rencontre n’est possible. Il ne peut donc jamais s’agir simplement d’une « découverte de l’autre », il s’agit aussi de gagner des territoires intérieurs, de gagner des possibles — imaginaires, mais aussi très concrets — à l’intérieur de soi. D’aller « jusqu’au (x) bord(s)» :je me sais quelqu’un de très limité, borné, mais je sais que la plupart du temps je peux aller jusqu’au (x) bord(s) de mes capacités.

C. T.: Il s’agirait alors de se mettre en situation de déséquilibre ?

Frédéric Fisbach : À cette différence près que l’équilibre est une notion abstraite, en fin de compte, puisque la sensation d’équilibre provient en fait d’une succession de déséquilibres:on oppose àun déséquilibre un autre déséquilibre, et le fait de se tenir droit est le résultat d’une suite de mouvements contraires. C’est quelque chose de très important pour moi. Par exemple, c’est une question que je me pose souvent à propos de mes choix de textes : alors que beaucoup de metteurs en scène peuvent continuer à monter le même auteur, parce qu’ils y ont trouvé quelque chose qui a commencé à s’approfondir et avec lequel ils veulent aller un peu plus loin, j’ai toujours eu peur de refaire la même chose. Après L’ANNONCE FAITE À MARIE, j’aurais ainsi pu continuer avec Claudel ; mais je me méfais de moi, en fait je craignais de trop en savoir, trop en connaître, j’avais l’impression que si je retravaillais sur le même auteur je ne le ferais pas avec autant de candeur, de force ou d’envie. Il m’était suspect, impossible de me mettre dans une telle position, parce que tout d’un coup cela me semblait figer quelque chose, que je risquais d’abîmer mon rapport à cet auteur, de m’abîmer moi-même ainsi, et qu’il me fallait au contraire en prendre le contre-pied.

J’ai fonctionné ainsi pendant très longtemps — je pense que je suis maintenant en train d’infléchir cette position, d’avoir plus envie de creuser certaines choses.

C. T.: Cela voudrait dire que tu n’aurais plus le même rêve d’innocence, ou que tu voudrais le mettre en jeu autrement ?

Frédéric Fisbach : En tout cas, maintenant, le voyage se passera sûrement autrement. Par exemple, en venant ici, au Japon, je me suis dit que c’était peut-être la dernière fois : non pas que je n’aime plus ce pays, et que je n’ai plus rien à y faire ; mais, après la mise en scène de GENS DE SÉOUL, à Tokyo et en japonais, et avec le film que je suis en train d’y tourner, j’ai l’impression de boucler une boucle. Le Japon a été un endroit extrêmement important pour moi, théâtralement et intimement, et aujourd’hui je me dis que je suis, peut-être, en train de conclure cette histoire avec ce territoire. C’est un sentiment, peut-être passager d’ailleurs, que je vis très fortement en ce moment.

C. T.: Tu as en effet, depuis près de dix ans, un rapport très particulier avec le Japon, qui a été le lieu privilégié de ton expérience du voyage, et qui a beaucoup nourri ton travail — comme l’Afrique l’a aussi fait plus récemment (avec ANIMAL, mais aussi pendant la préparation de L’ILLUSION COMIQUE).

Frédéric Fisbach : L’Afrique, c’est un autre terrain qui s’ouvre, pas du tout sur le même mode que le Japon. Tout d’abord, l’Afrique que je connais est francophone. Et puis, tout y est lisible : un certain état du monde, le scandale y est permanent. C’est un étranger très rude, un endroit à la fois extrêmement vivant, avec des gens qui ont un rapport incandescent à l’existence, et d’une désespérance totale. Au Japon, n’en partageant pas plus la langue que la culture, c’était une expérience plus intime, qui me reconnectait beaucoup avec mon histoire personnelle, qui est vraiment une expérience de l’étranger : celle d’être un « bon Français », né à Paris et de parents français, mais qui ne le sont pas d’origine — qui le sont devenus. Je suis complètement assimilé en France, et pourtant j’aurais toutes les raisons de ne pas l’être, en termes d’origine familiale. Au Japon, c’est tout cela qui se réactive, d’une certaine manière.

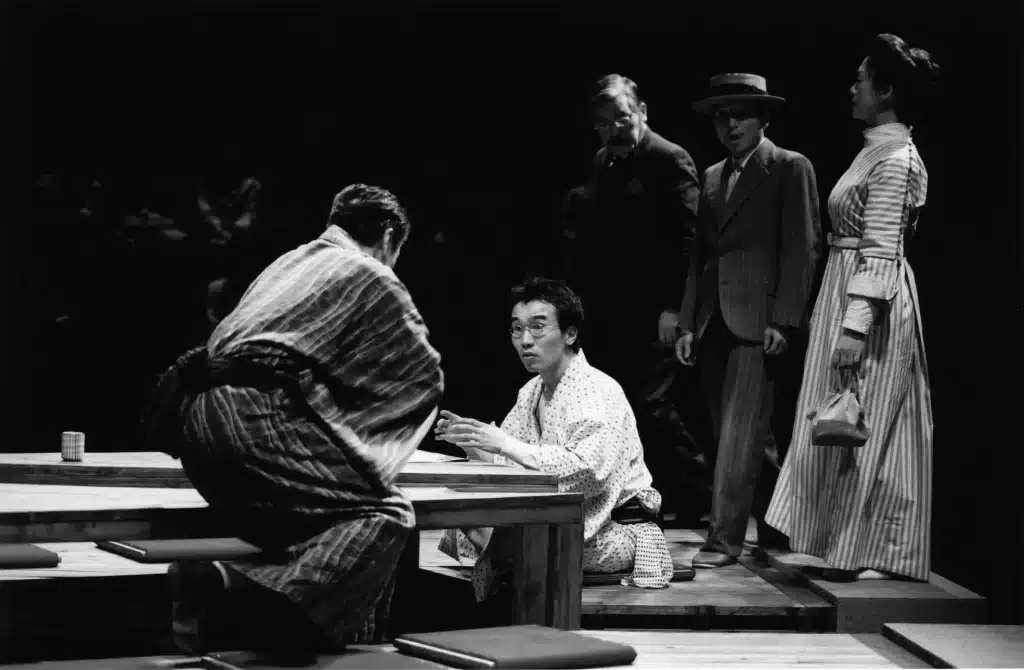

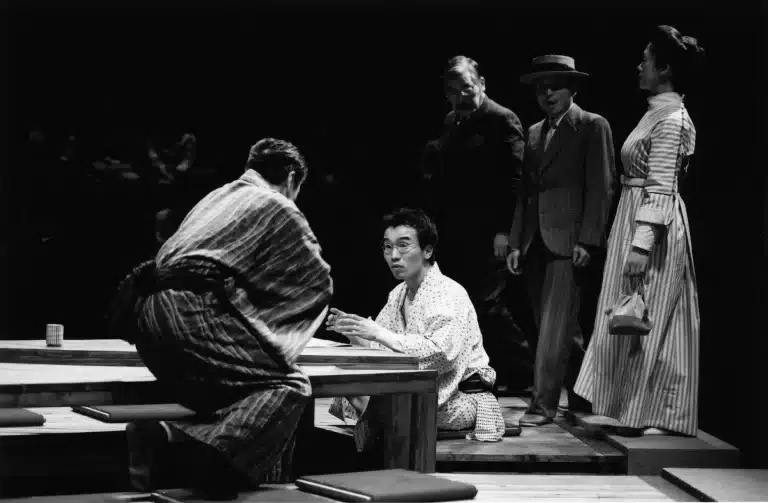

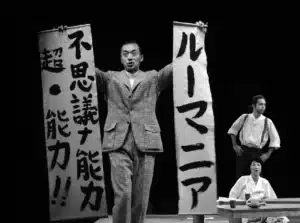

Il y a d’abord eu NOUS, LES HÉROS, que je suis venu monter en 1999 avec des acteurs d’Oriza Hirata, et TOKYO NOTES, puis j’y suis retourné plusieurs fois pour faire des ateliers ou des stages, j’ai eu la villa Médicis hors les murs ; ensuite il y a eu LES PARAVENTS, deux années de suite ; j’y suis à nouveau retourné pour des workshops, et puis, en décembre dernier, j’y ai mis en scène GENS DE SÉOUL. Tout cela fait presque huit ans de travail quasi continu, en fait, avec ce pays — et avant tout avec des gens, évidemment.