LE PASO DOBLE auquel se livrent Josef Nadj et Miquel Barceló dans l’église des Célestins à Avignon échappe à toute définition, à toute catégorie. Ce n’est ni un spectacle, ni même une performance. Peut-être un événement… une « pièce », au sens où on le dit d’un élément concret dans une série, en l’occurrence d’une œuvre qui se réalise dans le champ de l’art.

Une œuvre d’art oui, sans doute. Dégagée, c’est-à-dire indemne de ce que Barceló lui-même appelle la « logique fétichiste du tableau ». Puisque, après coup, rien n’en subsistera sinon quelques images, quelques traces mémorielles. Puisque, dès l’origine, son effacement, sa disparition est inscrite dans son projet même.

Alors… une rencontre en tout cas, une double confrontation avec l’argile, un défi et une expérience de partage, l’ouverture d’un espace, d’un territoire qui mobilise tous les sens et qui conjugue la danse, le théâtre, les arts plastiques. Et puis le son et la lumière.

Premiers pas

Miquel Barceló : Je ne sais plus comment nous avons évoqué la possibilité de nous lancer ensemble dans ce projet. Nous n’en avons pas beaucoup parlé et, pour chacun de nous, le point de départ de cette aventure est différent, je crois. Ces dernières années, je voyais les pièces de Josef lorsqu’elles passaient à Paris et Josef venait souvent dans mon atelier : il suivait mon travail et il faisait des photographies, de dessins sur les murs ou de fragments de tableaux…

Josef Nadj : De mon côté, tout a commencé par ma plongée dans l’univers plastique de Miquel : il m’a permis, non seulement de venir dans son atelier, mais d’y rester longtemps, plus longtemps qu’on ne peut le faire dans une exposition, d’être directement en contact, en présence des œuvres, de sentir leur odeur, d’observer le relief, de recueillir des centaines d’informations qu’il est impossible de percevoir autrement. J’ai vu aussi des œuvres en devenir, des œuvres encore ouvertes, et c’est une chance extraordinaire de pouvoir vivre ça.

Mon histoire avec l’argile remonte très loin puisqu’il y en a beaucoup dans ma région natale et que j’ai toujours aimé cette matière. Déjà dans Woyzeck1, nous l’avons utilisée sur les costumes et en guise de maquillage, nous la portons, nous jouons avec.

Au fur et à mesure que j’approchais l’œuvre de Miquel, que je voyais quel rapport il avait avec l’argile, l’envie a grandi en moi d’aller plus loin dans mon propre rapport avec cette matière par le biais d’une expérience à inventer.

M. B. : Quand nous avons commencé à parler de l’argile, je m’imaginais que je resterais à l’extérieur et que les danseurs seraient comme des extensions de ma main. Avec Peter Gemza, on a fait un premier essai à Vietri sul Mare2, un essai qui n’était pas mal d’ailleurs, même s’il était un peu prévisible. Mais, peu après, au moment où je suis venu chez lui à Kanizsa3, Josef a proposé que nous soyons ensemble, lui et moi, dans l’espace. Au début, j’étais plutôt réticent, mais il a insisté.

J. N. : J’avais fait appel à Peter, un danseur de ma compagnie dont je suis très proche, car je voulais poursuivre avec lui une recherche sur la notion de double. Mais dès le premier acte à Vietri, je me suis rendu compte que sa présence ajoutait trop d’ouvertures à cette matière de désir ou de possibilité déjà si riche en elle-même. Par ailleurs, c’était d’emblée une évidence pour moi : lorsque j’ai fait à Miquel cette proposition, je l’invitais du même coup à partager mon espace, l’espace de la représentation. Mais je n’étais pas sûr de sa réaction, j’ai donc préféré lui laisser le temps d’accepter cette dimension du projet.

M. B. : En soi, le principe d’une collaboration était déjà assez nouveau pour moi. Mon travail est plutôt solitaire et, il y a deux ans, je n’aurais jamais parié sur ma capacité à me lancer dans une aventure pareille. C’est grâce à Josef, à sa perspicacité que nous avons pu le faire.

J. N. : Je suis constamment à la recherche de nouveaux espaces. Et c’est parce que j’ai entrevu des possibilités dans l’univers et la démarche de Miquel que je suis allé sur son territoire et que je me suis orienté vers ce projet. Je suis en contact avec de nombreux peintres dont j’aime le travail, mais chez aucun il n’y a ce rapport physique, cet engagement. Alors, quand j’ai vu les photos de Miquel en train de marcher sur son tableau, ses œuvres en céramique ou son travail pour la Cathédrale de Palma, tout cela combiné à mon expérience a produit une étincelle. La possibilité était là, il suffisait de la discerner, de la reconnaître.

Pour moi, tout l’enjeu de cette expérience tient dans l’idée de montrer le geste par lequel l’image, l’œuvre advient. Autrement dit, la partie cachée de l’engagement. Parce que le peintre, le sculpteur fait attention à l’effet, au résultat, jamais au geste qui le produit. Et que c’est toujours l’œuvre achevée qu’on donne à voir, pas les étapes qui précèdent. Alors qu’ici, dans cet espace de représentation, nous montrons les étapes successives avec ces centaines de détails qui défilent dans la durée devant des yeux qui perçoivent. C’est cela qui, forcément, crée une dramaturgie et fait que l’œuvre picturale peut devenir une œuvre dramatique.

La forme du geste, le geste du peintre

M. B. : Cela m’oblige à repenser le geste, la matière, ce qui est très salutaire. En fait, je ne me vois jamais en train de peindre. J’ai fait autrefois de nombreux tableaux qui représentaient le peintre dans son atelier et j’accentuais toujours sa présence physique : j’en faisais un assassin de Michelangelo, un guerrier, avec des muscles très exagérés, gonflés, raccourcis. Comme si l’acte de peindre était une vraie bataille. Le geste était donc dans le tableau, mais d’une manière totalement excessive.

La plupart du temps, je travaille par terre et c’est pour moi une chose honteuse : j’ai souvent l’impression de faire semblant, comme si peindre des tableaux par terre ce n’était pas vraiment de la peinture. Je n’ai jamais aimé qu’on me regarde travailler, ça me bloque. Alors cette expérience avec Josef m’amène à rompre un énorme tabou. Mais comme elle est en quelque sorte ritualisée, elle devient possible.

J. N. : Du même coup, tu découvres que ton œuvre contenait déjà une dimension théâtrale, rituelle. En ce qui me concerne, je voulais vraiment essayer de vivre l’œuvre de Miquel de l’intérieur. Jusque-là, mon degré de proximité avec elle était de plus en plus grand, mais je restais à l’extérieur. L’étape suivante, c’était d’y entrer physiquement, sans pour autant la désacraliser. Le défi consistait donc à trouver une présence, des gestes justes pour l’aborder en profondeur. À trouver les gestes originels, primordiaux que ses tableaux me suggèrent.

À la source. La Catedral bajo el mar

M. B. : Lorsque j’ai fait cet énorme travail en céramique pour la Cathédrale de Palma, j’avais installé un grand mur d’argile en plan incliné, sur lequel je marchais. Le but était bien sûr de conserver ce mur. Par hasard, on a filmé mon geste de travail, ces coups de poing, de genou, de coude… tous ces impacts corporels ou ce rapport derrière/devant que nous avons repris ici ; les coups que je portais de part et d’autre, et qui parfois traversaient l’épaisseur de l’argile… Dans le film, on voit ces bulles d’argile éclore, s’ouvrir, on voit parfois apparaître des doigts… tout à coup le tableau commence à s’animer, à se gonfler et, à la fin, c’est vraiment l’éclatement total. Ce que nous faisons avec Josef provient littéralement de ce travail.

Ordre de la matière

M. B. : Finalement, la calligraphie de l’œuvre, ce sont ces grosses bulles qui éclatent, ces bosses, ces fentes, ces perforations, ces érosions, ces brisures. Même les accidents ont leur place. C’est un langage que j’utilise régulièrement, qui a un sens plastique, mais aussi chorégraphique, dramatique. Cependant, nous n’en parlons pas. Nous abordons les aspects pratiques, techniques, mais nous ne théorisons rien, pas pour l’instant. C’est à la fin que l’œuvre prendra tout son sens.

J. N. : C’est comme un brouillard qui commence à se dissiper. À chaque séance de travail, nous découvrons par l’expérience des solutions que la matière nous propose.

M. B. : Je dis toujours que c’est une grande erreur de faire un tableau à partir d’une théorie. Pour moi c’est exactement l’inverse, c’est l’œuvre qui produit des théories, y compris des théories contradictoires. C’est exactement de cette manière que nous avons procédé avec Josef dès le début et jusqu’à aujourd’hui. C’est la matière qui nous guide. La matière est responsable.

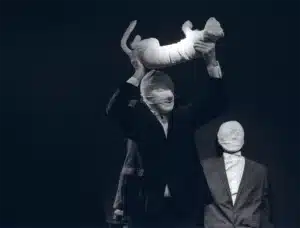

Ce qui est extraordinaire avec l’argile, c’est qu’on prend un vase frais, tout mou – c’est-à-dire de l’air, de la terre, de l’eau et du vide –, on le place en équilibre sur nos têtes ou on l’applique sur nos visages et, en quelques secondes, il se met à bouger et prend des formes très différentes. C’est fulgurant, comme l’aquarelle ou le dessin. L’aquarelle, c’est de l’eau colorée qui fuse sur le papier et qui change de forme plus vite que l’œil ne peut le percevoir, comme des éclairs, ou des nuages. Ça se fige quand c’est sec, mais aussi longtemps que c’est humide, ça change. Pour l’argile c’est exactement pareil, et c’est magnifique.

L’argile est simple, brute, radicale, élémentaire. Elle permet ou plutôt elle nous impose la même simplicité, la même radicalité. Et puis elle est à la fois vieille comme le monde et très contemporaine. Dans chaque fente, chaque fissure, chaque accident, on voit apparaître de façon presque magique des poissons, des fruits ouverts, des faces ou de grands profils d’animaux… Ils se relient à un art très ancien, qui remonte à des millénaires, mais aussi bien au baroque.

Cela me plaît de constater que l’histoire de l’art est toujours contemporaine et désobéit à la conception chronologique habituelle, c’est-à-dire à l’idée d’une succession de périodes qui s’annulent les unes les autres. J’aime l’idée que tout se passe au même moment puisque les œuvres parlent toutes de la même chose : leur nécessité est la même, ce qui change ce ne sont que des détails circonstanciels.

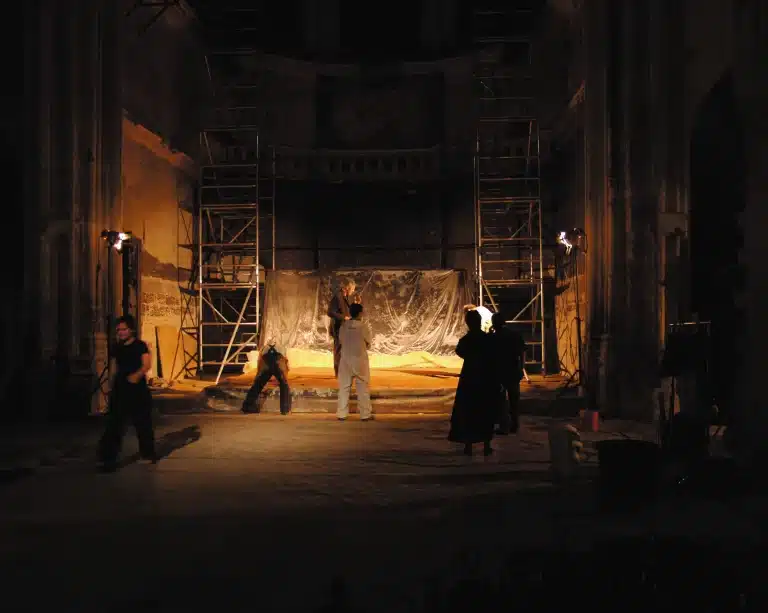

Dans l’église des Célestins

M. B. : Dans les années 1980, j’avais un atelier dans une chapelle à Paris. Je viens de terminer cet énorme travail pour la Cathédrale de Palma et j’ai aussi travaillé dans une église abandonnée à Palerme… Ces espaces me sont très naturels, très familiers. Ils sont bons pour l’esprit, quand ils sont désacralisés.

J. N. : Ce sont des lieux désaffectés, déjà désacralisés et, d’une certaine manière, nous les resacralisons en y inventant un autre culte, jamais vu.

M. B. : En effet, il y a une dimension rituelle, presque sacrificielle dans ce que nous faisons. Ces lieux ont été construits pour rendre des cultes, faire des célébrations, transformer le vin en sang. Ce que nous faisons est un peu du même ordre, nous transformons de l’argile en chair, en vie…

J. N. : Et c’est pour cette raison que le geste est plus fort ici qu’il ne pourrait l’être dans un théâtre ou dans n’importe quel autre lieu.

Les outils et le temps

M. B. : Pour la Cathédrale de Majorque, j’avais fabriqué toutes sortes d’outils, de grosses massues en bois, des pilons, des marteaux, des outils de céramiste agrandis, ébauchoirs, grattoirs… J’utilisais des gants de boxe aussi. Dans tous les cas, il s’agissait d’agrandir la main. Ici, c’est la même chose. Nous avons fabriqué des outils – un peu ratés pour certains. À Kanizsa d’abord, en dessinant directement sur des bouts de bois qu’un menuisier découpait dans la nuit.

Ce sont de très bons outils, que nous utilisons encore aujourd’hui. Là encore, c’est la nécessité qui commande : ces outils n’ont rien d’esthétique ou de décoratif. Certains sont très extravagants, très bizarres, du même coup ils sont entrés dans la dramaturgie, mais pour et par leur fonction.

Par ailleurs et, c’est une évidence pour moi, si ça marche plastiquement, ça doit marcher chorégraphiquement. Josef ne m’a donné aucune consigne, c’est moi qui lui en ai demandé. En visionnant les vidéos de nos séances de travail, je me rendais compte que j’étais totalement frénétique – je le suis toujours un peu quand je travaille, parce que j’essaye d’aller plus vite que la pensée. Entre Josef et moi, le contraste était vraiment trop fort : j’avais tendance à me précipiter et Josef à chorégraphier son geste. Nous avons réussi à trouver un équilibre et j’essaye de ne pas trop y penser car je ne veux pas maniérer le geste, mais je reste attentif à certaines choses : ne pas regarder le public, ne pas revenir en arrière si je me trompe…

J. N. : Nous devons encore essayer de gagner quelques secondes d’immobilité avant de commencer, de retenir le geste avant de l’amorcer.

M. B. : C’est très dur pour moi, et l’expérience de Josef m’apporte beaucoup. Je comprends maintenant à quel point ne pas essayer de reprendre ce qui est raté, ne pas essayer de corriger est important. Dans la peinture, au fond, c’est la même chose : quand je me dis que c’est raté, je continue et à la fin j’efface tout ce qui me paraissait bon. Tandis que ce que je croyais raté est devenu bon pour des raisons que je ne savais pas encore. On ne peut jamais corriger, on ne peut jamais revenir en arrière, c’est passé.