LE DÉTOUR par l’ailleurs culturel, la référence à la culture « autre » constituent un phénomène très large qui touche tout le théâtre du XXe siècle ; mais c’est un courant qui a été particulièrement fort dans les années soixante et soixante-dix, sut fond de retour des grandes revendications d’Antonin Artaud, avec Peter Brook, Jerzy Grotowski, Julian Beck et le Living Theatre, Eugenio Barba ou Ariane Mnouchkine.

Le détour par l’Autre, l’exploration de l’ailleurs nourrit Le procès du présent et se voit posé comme nécessaire à la quête de réponses à trouver pour le futur d’un art et d’une culture en crise. Instrument pour régénérer un théâtre occidental qui a perdu ses forces créatrices, le détour sert de tremplin à un véritable retour aux sources. Il vient étayer une volonté de rupture plus ou moins radicale avec un présent du théâtre incapable, à leurs yeux, de fournir des réponses. Il sert de point de départ, offre des principes d’orientation pour créer. Chez tous — au-delà des divergences esthétiques ou idéologiques — il est une des clefs du renouvellement du langage théâtral.

On sait à quel point la référence à l’ailleurs culturel a pu ouvrir la porte aux bricolages divers, aux syncrétismes rapides, et laisser le champ libre à la tentation de la copie ou de l’importation pure et simple. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit chez Artaud ou dans les grandes expériences des années soixante. Le détour par Les cultures autres doit conduire vers un retour à soi, un retour à une force de création enrichie, renouvelée. Il n’est pas question d’importer des modèles, de copier des formes, mais de retrouver, pour reprendre une expression d’Artaud, cette « science perdue » d’un langage théâtral efficace. Une science perdue d’un langage lié au corps, plus ou moins indissociable d’une autre image du corps, inscrite dans une autre vision du monde.

Artaud, le retour aux sources et l’efficacité retrouvée

Artaud reste celui qui a proposé le discours fondateur et celui qui est allé le plus loin dans l’affirmation du nécessaire détour par l’Autre. Il l’a formulé dans toute saradicalité : pour changer le théâtre, il faut changer la culture. Autrement dit, pour accéder à une efficacité retrouvée du langage au théâtre, il faut pouvoir se réapproprier une vision du monde inscrite dans une culture qui a le sens de l’unité. S’impose dès lors un détour par ces cultures de la pensée magique dont la vision du monde s’organise autour d’une énergétique de l’univers, et où le savoir d’une unité ne séparant pas le physique du spirituel ni le corps du monde fonde le pouvoir d’action du geste et du mot.

Ces ailleurs, possesseurs d’une science perdue, les traditions orientales et la culture mexicaine en représentent pour Artaud les territoires privilégiés et, en quelque sorte, les territoires jumeaux. Le voyage au Mexique d’Artaud, en effet, aurait très bien pu être un voyage en Orient, comme sa correspondance en témoigne. Si le voyage en Orient est resté un voyage imaginaire, àtravers d’innombrables lectures, iln’en apas moins constitué une véritable exploration de l’espace de l’Autre. La rencontre concrète avec l’Orient s’est cristallisée autour du choc de la découverte, en 1931, du théâtre balinais, mais dès les années vingt, Artaud regardait déjà du côté de l’Orient pour chercher des réponses à l’«impouvoir » du langage et à la fissure d’un sujet incapable de se posséder lui-même comme de sentir en soi Le concret des choses, un sujet voué à cette expérience de la séparation sur laquelle Artaud reviendra au moment du voyage au Mexique.

Devant la représentation du théâtre balinais, Artaud vit la rencontre avec l’Autre dans l’éblouissement mais aussi sur le mode de la reconnaissance, celle d’un théâtre qu’il appelle de ses vœux et dont il lui semble voir une réalisation, une matérialisation concrète. À la fin de son texte sur le théâtre balinais, Artaud n’exprime-t-il pas l’étrange sentiment que « c’est nous qui parlions » ? En effet, il se reconnaît dans ce théâtre qu’il se réapproprie, où la force des signes, dans la profusion de leur matérialité, ouvre au jeu des analogies, de la multiplicité des significations ; où le concret donne accès à un invisible qui double la réalité. Un théâtre où l’acteur est relié à des forces qui le débordent et le traversent sans cesse. Ce n’est pas seulement le pouvoir des signes qui se révèle mais à travers lui toute une vision du monde et du rapport du corps au monde, où le concret et l’abstrait, le visible et l’invisible ne sont jamais détachés l’un de l’autre.

Seul le savoir de l’unité peut redonner au geste fait, au mot prononcé sa force d’ébranlement, son pouvoir de manipuler, de mobiliser des forces. Lorsque Artaud, quelques années plus tard, s’explique sur le sens de son voyage au Mexique, sur sa valeur de retour aux sources, iltient à préciser qu’il ne s’agit en rien de satisfaire une nostalgie du passé ou de céder à une tentation archéologique mais de retrouver un « esprit » en rupture radicale avec sa propre tradition culturelle. « Je suis venu auMexique chercher une nouvelle idée de l’Homme », proclame Artaud, cette idée de « l’homme entier », véritable « bloc d’unité », toujours inscrit dans une vaste circulation de forces, toujours relié au monde. La figure centrale des rituels Tarahumaras, n’est-ce pas précisément le dieu qui commande aux relations ? Et n’est-ce pas cette pensée de la relation qui donne, dans le rituel, au geste fait et à la parole prononcée sa valeur d’action, qui permet au souffle d’être chargé de toute sa puissance d’ébranlement ?

De l’expérience mexicaine, Artaud attend une réponse concernant « les secrets éternels de la culture » (selon Le titre même d’une de ses conférences prononcées là-bas), secrets qui concernent la question de l’homme et de la vie mais aussi secrets touchant aux pouvoirs

du langage. Trouver la clé qui ouvre tous les moyens d’expression… c’est là l’enjeu dont témoignent certaines lettres, et Artaud a profondément conscience que dans cette aventure, il part « à la recherche de l’impossible ».

Tenter l’impossible ou du moins vouloir toujours reculer les limites du théâtre, c’était assurément choisir la radicalité d’une vision-limite. Mais cette vision-limite, si on la donne au théâtre comme un horizon vers lequel avancer, lui permet d’avancer sur le chemin des réponses concrètes.

Brook : une physique du langage en quête d’universalisme

C’est ce que les héritiers d’Artaud que furent les grandes figures du théâtre des années soixante vont, chacun à sa manière, démontrer.

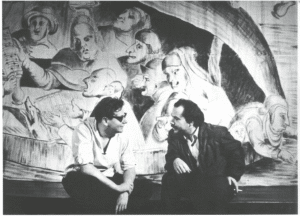

Peter Brook le premier, qui a toujours revendiqué l’héritage et vu dans l’idée d’un horizon jamais atteint mais qui indique la direction la véritable fécondité d’‘Artaud. Au moment du voyage en Afrique, en 1972, lorsque Brook choisit de faire l’épreuve concrète du détour par l’ailleurs, dont Le séjour en Iran avec ORGHAST avait été un prélude important, on voit bien que comme Artaud au Mexique, ce ne sont pas des rituels à copier mais un « esprit » susceptible de nourrir son travail théâtral que Brook va chercher en Afrique. Cet esprit se manifeste d’abord dans ce sens de l’unité des choses et des plans de l’existence. C’est ce que Brook voit d’essentiel dans cette culture africaine, qui lui révèle notre division, produit de cet intellect qui nous sépare de la vraie manière de sentir. Chez les Africains en effet, sensibles à la double nature de la réalité, existe en permanence un libre passage entre le concret et l’abstrait, entre le visible et l’invisible. C’est ce qui fonde cette efficacité d’un langage où l’énergie du texte et de la voix est telle qu’elle pourrait, dit-on, arrêter un lion en chemin. C’est en tout cas ainsi que Brook l’évoque lors de la Session américaine de 1973, précisant qu’il trouve là son « théâtre idéal ».

Si dans la culture africaine, mots et gestes sont capables de produire une action effective, c’est parce qu’ils sont reliés au corps. C’est en effet dans le corps que se trouve la clé, telle est la leçon essentielle pour Brook du détour par l’ailleurs. L’expérience africaine donne toute sa force à l’idée que si l’on peut travailler dans le théâtre au-delà des racines particulières, c’est dans la mesure où « le corps en tant que tel devient source de travail ». En effet, pour Brook, « le corps humain ne contient pas seulement ses racines nationales, régionales. Dans sa vie organique, il est un terrain commun à l’humanité entière. » Et c’est au moment du détour par l’ailleurs dans son sens Le plus concret, c’est-à-dire du voyage en Afrique, que Brook développe sa célèbre théorie de « l’arc-en-ciel ». L’Homme blanc et l’Homme noir n’existent pas. L’homme est comme un arc-en-ciel où l’on peut trouver toute la gamme du prisme des couleurs — une Europe mais aussi une Afrique ou une Asie. Le détour par l’autre permet d’atteindre ce quelque chose de commun qui est au-delà de l’enracinement spécifique dans une couleur, une culture, une tradition.

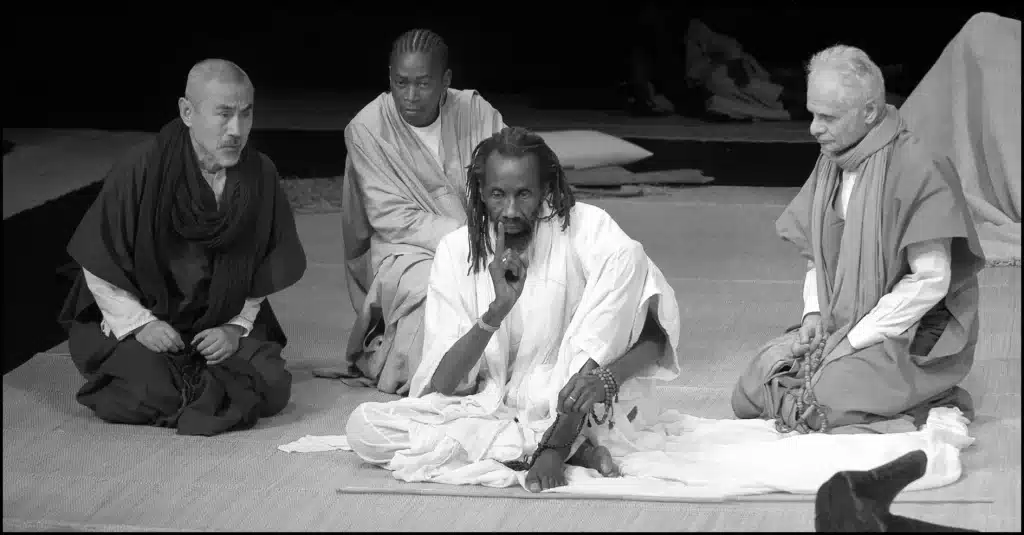

Le dialogue des cultures, Brook l’avait inscrit dans la constitution même du groupe international au moment de la création du CIRT. Trouver quelque chose de commun au-delà des différences d’héritages, tel était l’enjeu de la recherche — une recherche qui se donnait pour horizon un langage des sources porteur d’une dimension universelle, et capable de fonder une communication théâtrale indépendante de la tradition culturelle de chacun. Le détour par la culture autre remplit dès ce moment une fonction essentielle sous la forme de la confrontation à la langue de l’autre. Cette confrontation permet d’avancer sur le chemin d’un langage de sonorités, de tonalités reliées au corps, un langage considéré comme un comportement physique expressif, et non plus pris dans sa signification conceptuelle. Les sons, indépendamment de leur inscription dans des combinaisons grammaticales ou de leur contexte conceptuel, peuvent, tout comme les mouvements, communiquer des sentiments et des idées ; le détour par l’ailleurs d’une langue inconnue sert à Le vérifier. Ainsi tout le groupe est invité à travailler avec Yoshi Oïda sur un ancien chant japonais ou avec Malic sur un chant africain.

Ce détour passe aussi par un ailleurs dans le temps des langues, avec par exemple le grec ancien. Les langages anciens, fragments venus de cultures du passé, seront au centre d’ORGHAST, spectacle présenté à Persepolis en 1971. Au grec ancien et au latin, Brook joindra l’Avesta, une ancienne langue sacrée de la tradition zoroastienne — cette langue dont les sons n’opèrent que si leur origine réelle et leur trajet dans le corps sont respectés — ainsi qu’une langue inventée, « l’orghast », à laquelle travaille le poète Ted Hughes, selon les mêmes principes. Pour Brook, le détour par ces langues anciennes permet d’explorer une gamme émotionnelle plus complète car ce sont des véhicules plus ouverts, des vocables davantage chargés de force.