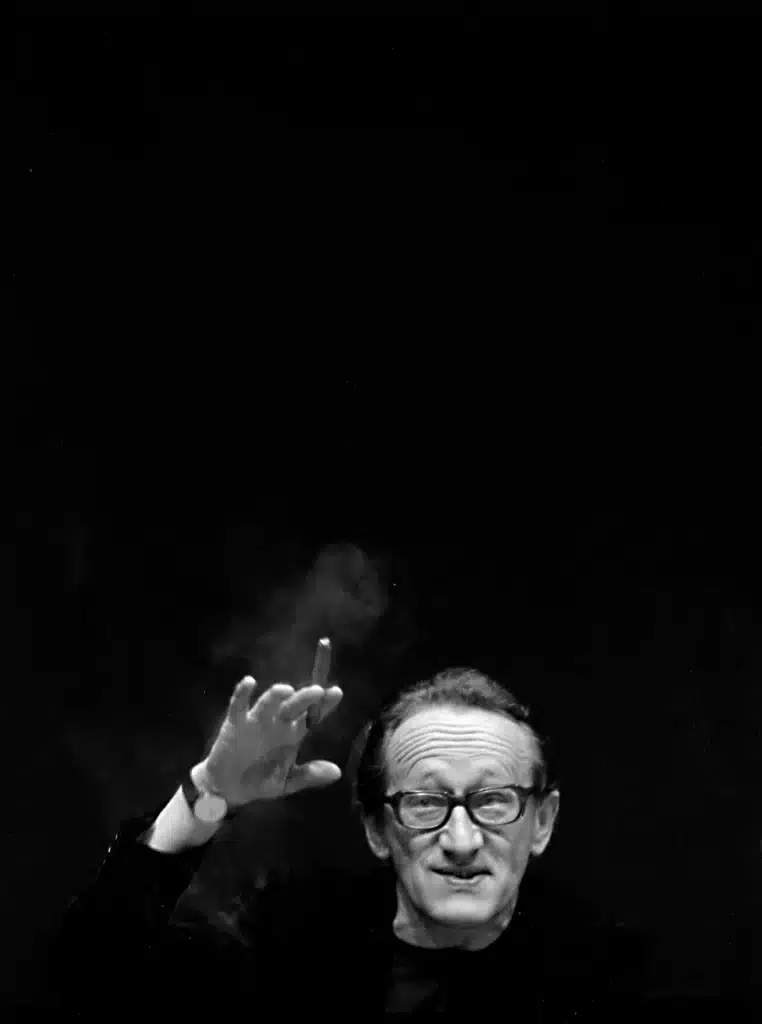

Je porte ce projet en moi depuis vingt ans. J’avais égaré mes notes, mais je les ai retrouvées il y a un an. L’argument s’inspire de Sept contre Thèbes d’Eschyle. Les mythes sont une expérience collective qui se répète. On peut les varier à l’infini. Comme les rêves. En les réinventant, on enrichit leur problématique. En 1985, il y a eu cette visite de Helmut Kohl en compagnie de Reagan au cimetière militaire de Bitburg où sont enterrés des soldats SS. Cela avait soulevé un tollé d’indignation. Chez Eschyle, les morts sont placés sous la loi naturelle : ils ont le droit d’être enterrés, ils ont droit à leur rituel, et l’État n’a plus de droit sur eux. Dans Antigone de Sophocle, l’État décide qui est digne d’être enterré et qui ne l’est pas, l’État s’empare des morts, et depuis lors, la mainmise de l’État sur les morts a été perpétuée.

Dans ce sens, l’agitation autour de Bitburg n’était qu’une répétition de la barbarie. L’histoire de l’Europe est remplie de massacres, mais les morts sont morts. Un traître, quand il est mort, n’est plus qu’un mort, un frère mort. Se servir des morts, c’est le pire que l’on puisse faire aux êtres humains. La position d’Eschyle est souveraine, humaine, mais elle ne réapparaît nulle part dans la littérature européenne. Sauf dans la théorie chrétienne de la grâce. Le problème de fond de notre civilisation est Auschwitz. Il n’y a pas d’alternative à Auschwitz, à part la grâce. Et si elle est la seule alternative, il doit y avoir quelqu’un qui l’accorde. La grâce n’existe pas dans un État de droit. Un vide est créé. Voilà en gros mon sujet, mais j’ignore s’il est réalisable.

Juillet 1991