Le parcours de Marc Liebens dans le monde du théâtre ne suit pas la ligne aujourd’hui souvent toute tracée de l’école de théâtre puis de l’entrée, éventuellement assistée, dans la profession. D’abord, Liebens est wallon, né à Montegnée, et sa pratique se souviendra longtemps du croisement particulier de l’art et du politique observable dans l’histoire de la culture wallonne. Après une candidature en sciences politiques et sociales et une formation de photographe, il devient patron de bar à Spa. Or, la ville de Spa est la banlieue estivale du Théâtre National de Belgique dirigé par Jacques Huisman, qui tente de diffuser le plus largement possible parmi la population un « grand » théâtre humaniste. Un théâtre qui ne fera pourtant pas l’impasse sur Brecht ni sur Dario Fo, mais dans des formes classiques et policées — n’était un certain contrepoids apporté par Jean-Claude Huens, Pierre Debauche ou Ottomar Krejca.

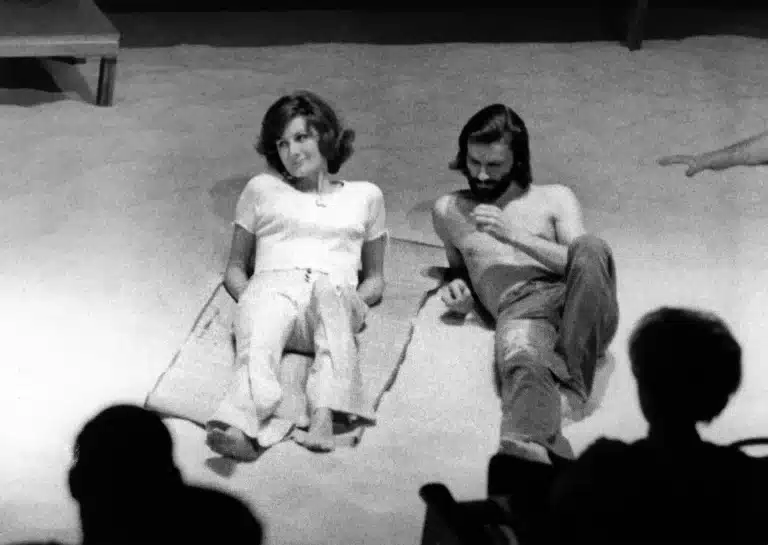

Précisément, la pratique et l’esthétique de Krejca impressionnent Liebens, qui se rapproche du TNB, sera l’assistant de Pierre Debauche sur un projet qui n’aboutit pas, puis travaille en tant que délégué aux relations extérieures au Théâtre du Parc. Il rencontre alors Jean Lefébure, qui, lui, s’occupe des relations avec le public au TNB et qui a suivi le travail de Roger Planchon et de Pierre Debauche. Ayant obtenu une bourse de la Fondation belge de la Vocation, Lefébure élabore avec Marc Liebens et la comédienne Janine Patrick le projet d’un théâtre dans un quartier populaire de Bruxelles.

L’époque est à la contestation de la démocratisation théâtrale pratiquée par le TNB. Une critique adressée au nom d’une moins grande passivité du public et fondée sur le motif de l’animation. C’est donc avec l’objectif de faire du théâtre et de l’animation dans une commune populaire de Bruxelles qu’est constituée une ASBL en juin 1969.

Le choix se porte sur la commune de Saint-Gilles car elle présente une importante population d’ouvriers et de travailleurs immigrés. Ce tissu social apparaît comme un terrain idéal pour une expérience d’animation théâtrale dont le but revendiqué est d’attirer de nouveaux publics.

Le projet séduit les autorités communales, et plus particulièrement le bourgmestre Jacques Franck, qui cherchait à établir une infrastructure culturelle dans sa commune. Celle-ci investit énormément pour accueillir la compagnie. Elle rachète une ancienne salle de cinéma qu’elle réaménage et équipe entièrement. Pour 39 millions de francs belges de l’époque, elle crée une salle de théâtre-cinéma, une galerie d’exposition, une salle plus petite et polyvalente, ainsi qu’un foyer. En outre, la commune prend en charge les salaires de seize personnes, les frais administratifs et de fonctionnement. Le Ministère de la Culture soutient également le projet et établit une convention stipulant l’obligation de monter au moins un auteur belge par saison. En contrepartie, l’équipe s’engage à produire des spectacles, monter des expositions, mais aussi à mener un travail d’éducation permanente appuyé sur l’animation socio-culturelle. Le Théâtre du Parvis ouvre officiellement en septembre 1970.

L’expérience fit long feu, malmenée par des dissensions internes qui conduisirent au départ de Lefébure. Mais elle avorta surtout à cause du conflit ouvert avec les autorités communales, en désaccord notamment avec une pratique théâtrale perçue comme élitiste et qui ne rassemblait pas la population du quartier dans une salle à ce point subventionnée. En dépit de ses missions, le Parvis refuse, en effet, de sacrifier au leitmotiv d’un théâtre populaire qui signifierait un rabattement de la recherche formelle sur la lisibilité d’un message. Il refuse le leurre d’un spectateur populaire comme terrain vierge, neutre, sur lequel fonder un théâtre émancipateur.

En choisissant de monter Vous vivez comme des porcs de John Arden, le Parvis choisit un texte qui parle de la discrimination, des minorités, des groupes immigrés marginalisés dans une ville ouvrière. Il cherche donc à renvoyer, en miroir, une série de questions à la population de Saint-Gilles. Or, ce public populaire visé ne va pas au théâtre et le travail d’animation ne parvient pas à inverser cette tendance lourde1. C’est là une des contradictions qui signeront la mort du Parvis.

Une autre est l’état de l’exploration des formes théâtrales en Belgique et le décrochage par rapport à une certaine modernité qui oriente l’esthétique théâtrale dans le champ international. Le début des années 1970 voit, en effet, la consécration des Wilson, Ronconi, Kantor, Stein, etc., et l’émergence des Mnouchkine, Chéreau, Vincent… Or, si ce n’est par l’intermédiaire de festivals, comme celui de Liège — mais de manière parcimonieuse encore —, ces esthétiques ne pénètrent guère en Belgique où elles ne peuvent donc interagir avec les spectateurs.

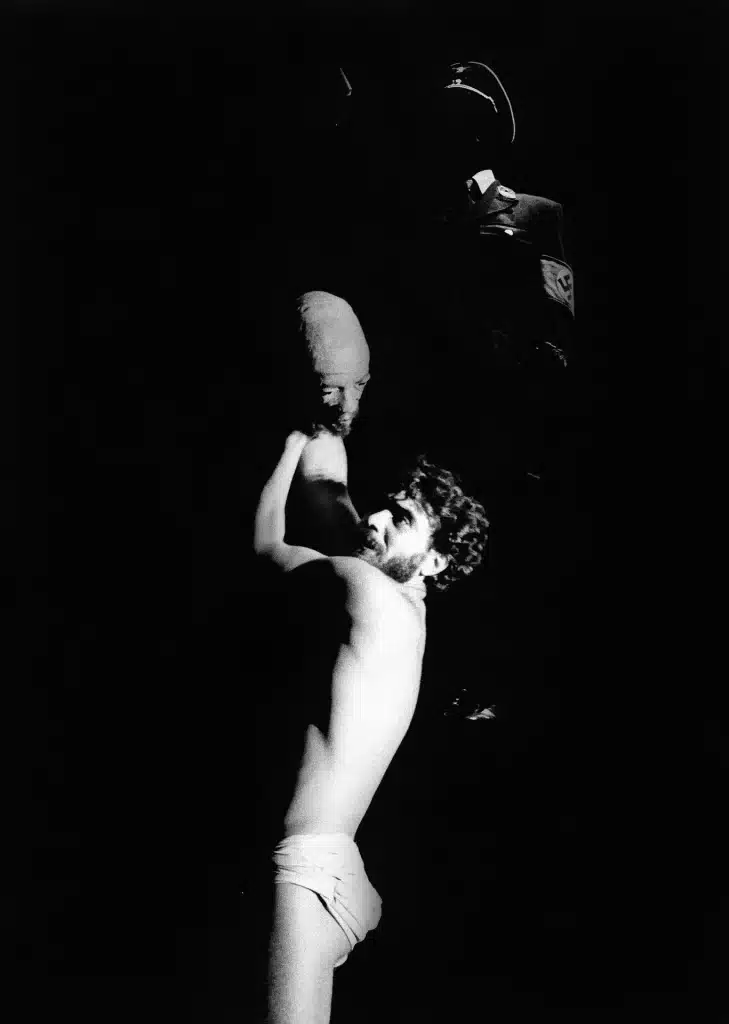

Pour les fêtes de fin d’année, le Parvis choisit de monter La Farce des ténébreux de Michel de Ghelderode, un texte « plus léger ». Mais la lecture qu’en propose Marc Liebens s’écarte des attendus quant à la truculence et au burlesque censés fonder le théâtre de Ghelderode. Armé d’un bagage psychanalytique, le metteur en scène livre un spectacle fantasmatique et esthétisant. Cette lecture, que Liebens reconnaît volontiers comme « trop cérébrale », se traduit par un travail gestuel, physique important, mais produit aussi, par la lenteur et l’aspect rituel, une « violence un peu glacée ».

Après une Danse de mort de Strindberg plus conventionnelle, chargée de rallier la critique et de consolider le statut professionnel du Parvis, l’équipe entame sa deuxième saison avec La Baye de Philippe Adrien dans une mise en scène de Jean Lefébure, À bientôt Monsieur Lang de Jean Louvet mis en scène par Marc Liebens et Sauvés d’Edward Bond dans une mise en scène de Dereck Goldby.

À de nombreux égards, la rencontre de Jean Louvet joue un rôle important dans la trajectoire de Marc Liebens. Jean Louvet a écrit sa première pièce, Le Train du bon Dieu, à l’occasion des grandes grèves qui ont secoué la Belgique lors de l’hiver 1960 – 61. Or, bien qu’il soit publié au Seuil et soutenu par Bernard Dort, il reste peu connu dans le circuit du théâtre professionnel belge. Engagé politiquement dans la gauche radicale, militant syndical, il reste centré sur l’animation de la troupe de théâtre qu’il a créée à La Louvière — un théâtre engagé, voire militant, qui prit à l’origine le nom de Théâtre prolétarien.

Avec Louvet, c’est la question du sens politique, plus particulièrement dans À bientôt Monsieur Lang, celle du placement et du rôle de l’intellectuel, que le Théâtre du Parvis va pouvoir directement poser. Sans nous attarder ici sur le texte de Louvet dont nous traitons par ailleurs2 , rappelons simplement que, de l’aveu même de l’auteur, la pièce est écrite à l’intention de la classe bourgeoise qui fréquente les salles de théâtre. À ce public traditionnel et cultivé, Louvet veut adresser une critique de leur société, montrer le repli privé et les formes feutrées de l’aliénation.

Pour traiter de cela et concrétiser son engagement à la croisée du politique et de la modernité théâtrale, Marc Liebens doit prendre en charge la question des formes, les enjeux du langage théâtral. Car si, à distance de l’écriture « neutre », « blanche », et de la structure vouée à la démonstration de ses premières pièces, Louvet charge À bientôt Monsieur Lang de davantage d’ambiguïté, il maintient aussi une forte présence du discours. Le dialogue évolue, en effet, de façon à circonscrire les positions sociales de chacun des personnages, mais aussi à faire entendre leurs contradictions. En outre, le style devient ici le lieu d’un véritable investissement de la signification. Les scènes de travestissement ou d’habillage, le jeu dans le jeu théâtral, s’accompagnent de la mise en évidence du travail d’écriture. Celle-ci acquiert une densité propre : elle vaut par elle-même, elle est musique, mouvement. Ou encore, elle renvoie à l’histoire des codes théâtraux, à d’autres genres comme, par exemple, à travers cet échange sur lequel plane le souvenir de Guignol :

Le bar. Ambiance de fête. Vassili très bien habillé, la main bandée, se fait photographier par Charlie.

Vassili — Bientôt, je retournerai dans mon pays.

J’ouvrirai un grand magasin de poissons sur le port.

Je vous inviterai tous.

Tous — Vive Vassili !

Natacha — Les flics, les flics !

Entre le commissaire.

Le commissaire — Je vous tiens, mes gaillards.

Lang — Ô chant mélodieux dans la vie trépidante de Golden City… Les oiseaux se sont tus…3

Roland Barthes a mis en évidence les enjeux de la « multiplication des écritures » dans la modernité. L’écrivain est tenu de faire des choix qui traduisent son engagement. En un sens, la forme devient autonome : elle est un « organisme indépendant »4 qui s’ajoute au contenu des mots. Ce système de signes est lui-même porteur d’une histoire et d’enjeux propres, ce qui implique que l’élection ou la construction de formes par l’auteur n’est pas un geste neutre, sans conséquence. En elle-même, l’écriture, en tant que forme, peut relever de l’adhésion à un ordre dominant — Barthes parle de « compromission » — ou, au contraire, d’une subversion. Au choix d’un message s’ajoute donc le choix d’une écriture, et l’on voit bien combien les deux peuvent éventuellement être en contradiction. Et c’est à explorer, à scruter ce monde autonome, ces couches de signes comme surajoutés, que Marc Liebens va davantage s’attacher. Car, au théâtre, à cette « épaisseur » du texte s’associent d’autres systèmes de signes, opaques car peu décryptés, et qui forment l’écriture scénique.

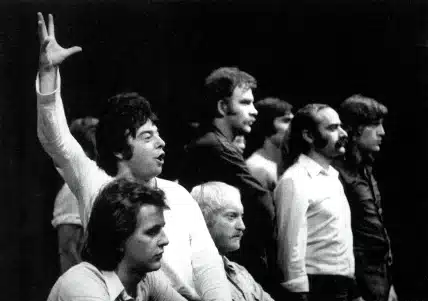

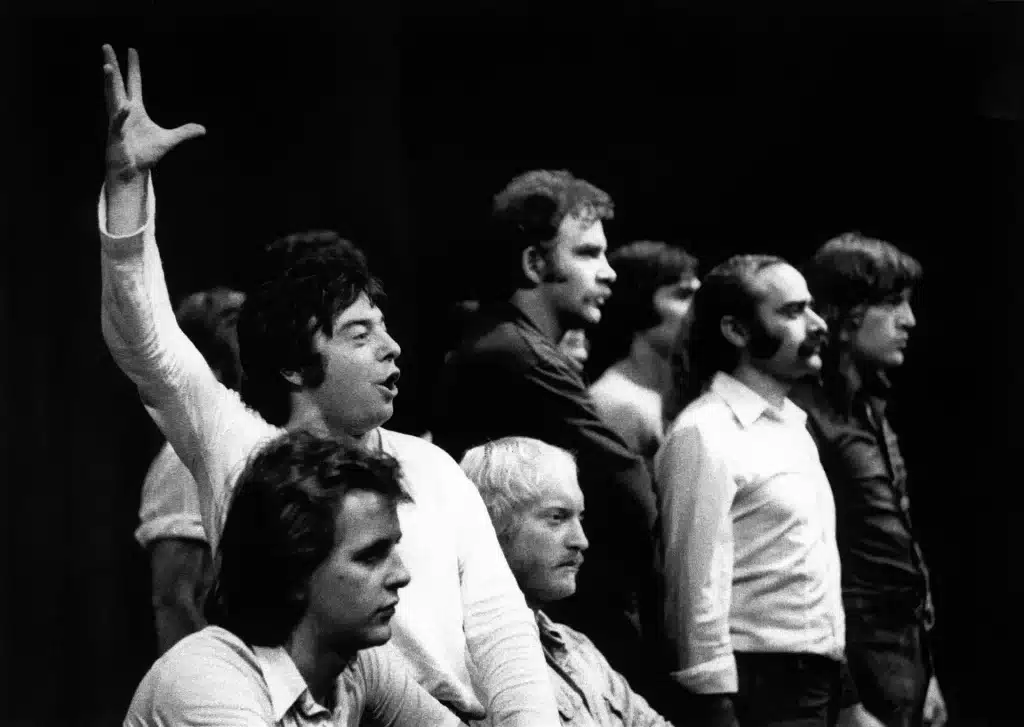

Après la fin du Parvis, Marc Liebens ne tarde pas à monter une nouvelle compagnie qui, sans lieu fixe, prendra le nom d’Ensemble Théâtral Mobile (ETM). L’ETM débute officiellement en 1974 et, cette fois, outre la présence de Jean Louvet dans le conseil d’administration, Liebens associe deux dramaturges : Michèle Fabien et Jean-Marie Piemme. Leur présence témoigne de l’inflexion de la pratique vers un théâtre plus complexe et moins directement critique. Le dramaturge assume en fait la médiation entre le texte et la mise en scène : fonction bien implantée en Allemagne, mais encore rare en Belgique. Pour Fabien et Piemme, outre la recherche documentaire historique sur les textes du répertoire, l’activité du dramaturge — souvent un intellectuel universitaire — consiste à mobiliser les ressources des sciences humaines pour démultiplier les lectures des textes, porter à la lumière les divers sens potentiels. Le dramaturge propose ainsi au metteur en scène un matériau et des pistes parmi lesquels celui-ci va puiser pour élaborer le spectacle.

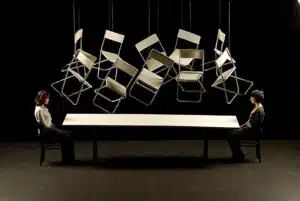

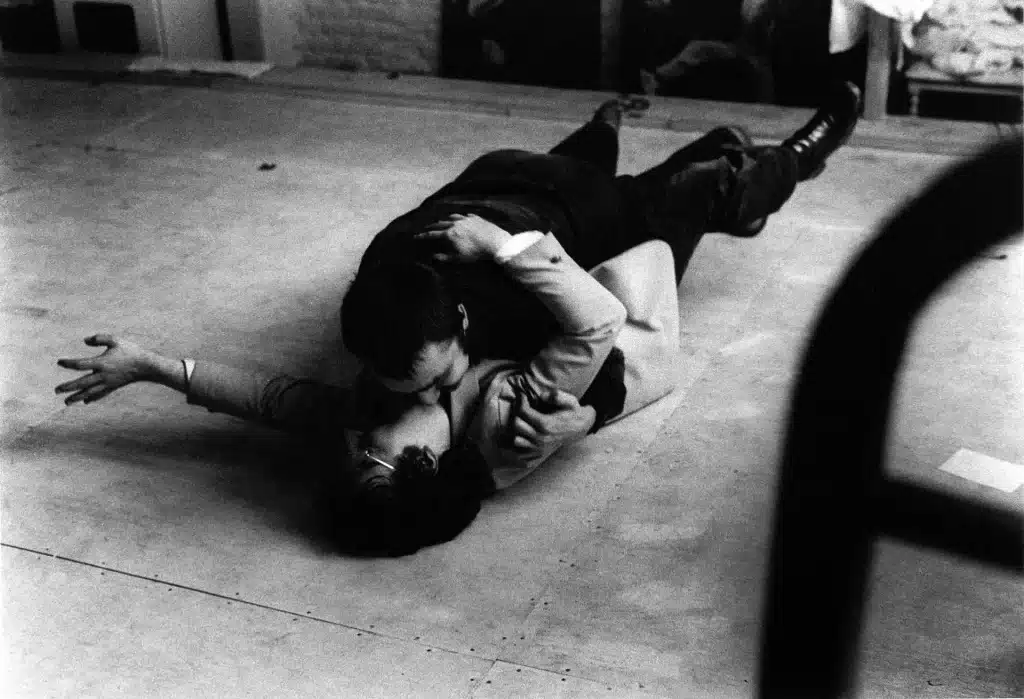

Le premier spectacle de l’ETM, La Double Inconstance de Marivaux, témoigne de l’intervention puissante de la dramaturgie. Quittant progressivement les rivages de la lecture critique portée sur les personnages, les situations et les enjeux qu’ils véhiculent (la discrimination chez Arden ; l’intellectuel chez Louvet), l’ETM entreprend une critique idéologique du texte de Marivaux.

Dans les perspectives ouvertes par la déconstruction théorisée, en France, à la fin des années 1960 — notamment par Jacques Derrida —, Fabien et Piemme s’opposent radicalement aux conceptions bien implantées en Belgique d’un texte signifiant « immédiatement » et que se chargerait simplement de traduire la mise en scène. La transparence et l’univocité du sens sont un leurre amené par une classe sociale dominante afin de conserver ses privilèges. Ce qui paraît évident et spontané relève, selon Piemme, du stéréotype. Le « naturel » n’existe pas : il est le produit d’une construction historique que l’on peut mettre au jour. Dès lors, il faut relire le texte, le réinterroger, faire apparaître les contradictions et, surtout, se tenir à distance de la mythologie du reflet par lequel l’écriture livrerait une représentation quasi objective de la société.

Ainsi, Arlequin, qui, dans une lecture courante de La Double Inconstance, prend la fonction de l’opprimé face aux « grands » (le Prince veut lui enlever Silvia), apparaît, dans la lecture de l’ETM, comme le porte-parole du « bon sens bourgeois ».

Déconstruisant les discours et les attitudes de ce personnage, les dramaturges exhibent des structures cachées qui contreviennent à l’idée commune d’un Arlequin en révolte contre l’ordre des puissants. Un démontage du texte permet en effet de montrer de nombreux points d’accord entre Arlequin et le Prince : les différences ne se marquent que sur une question de degré. Arlequin ne met jamais le pouvoir en cause ; il refuse les abus et l’absolutisme ; il réclame du confort, mais critique le luxe et le gaspillage ; comme le Prince, il reconnaît que c’est l’homme et non la femme qui dirige le jeu de l’amour. Mais, si Arlequin apparaît quasi complice de l’ordre dominant, sa critique doit néanmoins être entendue : pour Piemme et Fabien, elle fait du personnage le représentant de la classe bourgeoise dont les valeurs prétendument universelles se substitueront à celles de l’aristocratie.

Au final, comme l’écrit Michèle Fabien :

« Le comédien doit décentrer le discours d’Arlequin, faire apparaître le point de vue bourgeois d’où il est proféré, montrer au spectateur que les idées qu’il croit justes ne le sont que parce que lui aussi est un bourgeois. »5