Bernard Debroux :

Près de trente ans après sa création, Hamlet-Machine a‑t-il encore quelque chose à nous dire aujourd’hui ? Les deux thèmes majeurs qui sous-tendent la pièce (la fin du communisme et la fin du théâtre) ont-ils encore une résonance en ce début de XXIᵉ siècle ?

Jean Jourdheuil :

Ce sont là deux questions différentes qui comportent de multiples implications. Je réagis tout d’abord à la deuxième. Ce que l’on appelle par commodité le communisme n’avait rien de communiste, ce fut un capitalisme d’État, une forme de gouvernement dictatorial issue de la perpétuation indéfinie d’un « état d’exception » proclamé dans le cadre d’une révolution. Il s’agit, en fait, du bloc de l’Est qui redevint, au moins après la Deuxième Guerre mondiale, un empire russe plutôt que « soviétique ». Encore un mot détourné de son sens premier. C’est donc de la fin du « bloc de l’Est » qu’il faudrait parler. Au tournant des années 80 – 90, le « bloc de l’Est » a perdu son habillage « communiste-soviétique », certains pays ex-satellites ont basculé du côté de l’Europe et de l’Otan et, dans d’autres pays, l’empire russe a fait sa réapparition sur une base restreinte.

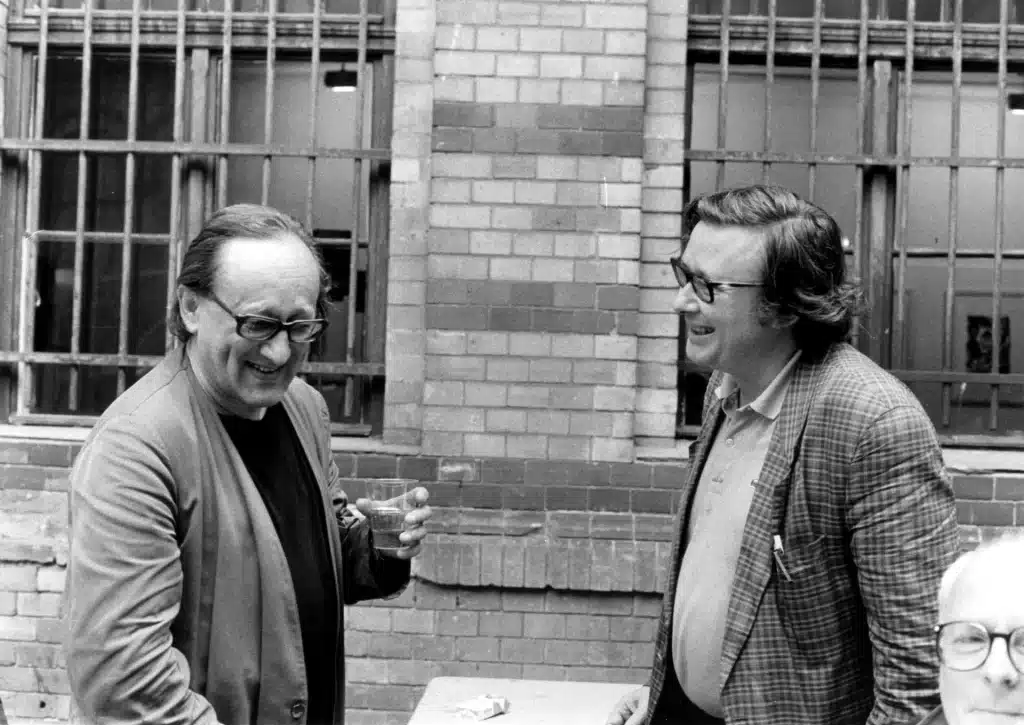

Quant à la « fin du théâtre » telle qu’elle serait proclamée dans Hamlet-Machine, les œuvres de Müller postérieures à ce texte ont déjà infirmé cette « vision des choses » qui est un cliché. Cliché pour cliché, je préfère celui qui avait été formulé par un journaliste de RFA lors des premières mises en scène (les deux premières mises en scène ont été celle de Marc Liebens à Bruxelles en novembre 1978 suivie de la mienne en janvier 1979) et de la publication allemande d’Hamlet-Machine : Fin de partie de Heiner Müller. Il s’agissait de la fin de quelque chose chez Heiner Müller et cette fin de quelque chose renvoyait à son intérêt pour les formes beckettiennes du théâtre. Cette image faisait écho au passage dans lequel le narrateur du soulèvement, dans la séquence intitulée Peste à Buda, disait : « Je ne joue plus de rôle » après avoir dit : « Mon drame n’a plus lieu », et avant de dire : « Les cadavres de pestiférés empaillés dans la salle ne remuent pas des mains », allusion transparente à Artaud. Sous le signe, ou à l’enseigne d’Artaud et de Beckett, c’est de l’épuisement de la forme dramatique dans l’espace du théâtre tant à l’Est qu’à l’Ouest qu’il s’agit. Ça ne veut pas dire que le théâtre s’arrête. Il peut très bien, par exemple, continuer et devenir (pour une part) un musée de la forme dramatique. Il peut aussi tenter de continuer à se développer en renonçant ou en mettant en question, comme il le pourra, la forme dramatique.

Je ne veux pas épiloguer sur ce que fut le théâtre dans les pays de l’Est, bien que le contexte de ces pays, dans les années 60 et 70, ait été important pour ce « tournant », cette « cristallisation » politique et formelle qui se produisit dans une série de textes de Heiner Müller, et notamment dans Hamlet-Machine. Je préfère insister sur l’autre aspect : le fait que l’œuvre de Müller a su alors « prendre la tangente » par rapport à l’imaginaire (en voie de pétrification) des pays de l’Est, échapper à la prégnance de ces contextes nationaux, et appréhender l’espace de la géopolitique.

Dans les pays occidentaux, quelque chose a changé, s’agissant du théâtre, avec la fin des Trente Glorieuses, le développement des médias, de la forme supermarché, de la forme festival, de la précarité qui a conduit à l’institutionnalisation du statut de l’intermittent, avec aussi la fin des guerres coloniales (la révolution portugaise) et l’apparition de la « post-modernité », etc. Le théâtre a perdu sa fonction citoyenne et politique à l’égard de l’ensemble de la société. Il est devenu élitaire, et les élites se sont séparées du reste de la population, elle-même profondément renouvelée et modifiée dans ses équilibres par les vagues successives d’immigration traitées au seul plan bureaucratico-juridique des « permis de séjour » et de l’obtention des « papiers », et en fonction des besoins de l’économie conçus d’une manière étroitement utilitariste. Il y a eu là un changement de la donne politique dans les sociétés occidentales, un défi politique que ni le théâtre, ni le personnel politique en charge de la culture n’ont relevé. Il s’est produit là une sorte de faillite des élites : elles ont perdu le sens de l’intérêt public, le « socialisme » est devenu un mot creux, n’en déplaise à la « Mitterrandie » qui, dans ces années-là, voyait le pouvoir à portée de sa main.

C’est dans ce contexte qu’Hamlet-Machine a surgi dans le paysage théâtral. L’œuvre antérieure de Müller était pour l’essentiel inconnue. Bernard Sobel, en 1972, avait monté le Philoctète de Müller d’après Sophocle comme s’il s’agissait d’une adaptation brechtienne de la pièce de Sophocle. Et j’ai encore chez moi une traduction de cette pièce en alexandrins par Guy de Chambure, qui avait eu le projet de monter cette pièce à Nancy en 1966 avec des étudiants du CUIFERD et Olivier Perrier dans le rôle de Philoctète. Pour Guy de Chambure (comme pour le philosophe est-allemand Wolfgang Harich), Philoctète était une pièce de facture « classique », une « tragédie de la détention ». La découverte de Müller comme auteur, comme poète, et notamment comme auteur dramatique a eu lieu avec la publication aux éditions de Minuit, en 1979, d’Hamlet-Machine, Horace, Mauser, avec quelques poèmes et des textes en prose. Hamlet-Machine coïncide avec l’origine, le coup d’envoi de la réception de Müller dans l’espace francophone (Belgique, France, Suisse, avec les Hamlet-Machine de Marc Liebens, de moi-même et d’Hervé Loichemol) et, par ricochet, dans l’espace européen (Italie, Portugal, avec les spectacles de Luis Miguel Cintra et de Jorge Silva Melo) et enfin anglo-saxon (la parution des traductions de Carl Weber et, au milieu des années 80, la mise en scène de Hamlet-Machine par Bob Wilson). Cette pièce s’est inscrite immédiatement dans un espace géopolitique. Elle a, pour toutes ces raisons, particulièrement dans l’espace francophone, une sorte de dimension mythique. Elle est aujourd’hui à réinscrire dans l’espace de l’œuvre dès lors que le contexte politique de l’époque (Allemagne divisée, rapports Est-Ouest) a disparu. Dès lors aussi qu’est passée la vague des textes imités d’Hamlet-Machine comme aussi de Quartett (autre texte monté il y a vingt ans par Marc Liebens à l’Ensemble Théâtral Mobile à Bruxelles, dans un décor de Titina Maselli, un ou deux ans avant la mise en scène de Patrice Chéreau dans son théâtre de Nanterre-Amandiers, que j’ai monté moi aussi, dans un décor de Gilles Aillaud, en 1991 au Festival d’Avignon, et qu’Hervé Loichemol a mis en scène à Genève)1.

L’œuvre de Müller s’est détachée du contexte dans lequel elle était apparue. Elle est de facto décontextualisée et recontextualisée autrement. Elle fait désormais l’objet d’un traitement différent dans les mises en scène de la nouvelle génération (Célie Pauthe, Irène Bonnaud, Aurélia Guillet, Angela Konrad) qui, par la force des choses, l’extraient, l’abstraient du contexte « politique » des années 70 – 80.

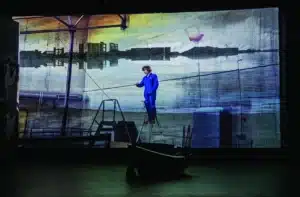

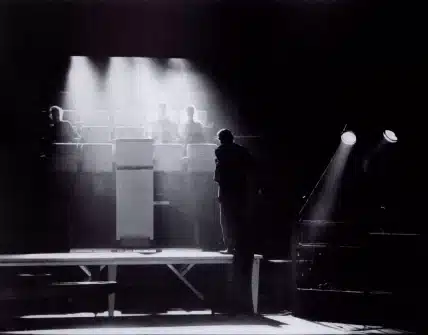

En ce qui me concerne, cette nécessité de décontextualiser et d’arracher les textes au contexte des années 70 – 80 fut le point de départ, l’un des principes sur lesquels je suis tombé d’accord avec le peintre berlinois Mark Lammert (né dans les années 60) lorsque nous avons réalisé Germania 3 Les spectres du mort homme, en portugais, en janvier 1997 à Lisbonne, au Centro Cultural de Belém, à l’invitation de Miguel Lobo Antunes et Jorge Silva Melo, et Im Spiegel Wohnen (Habiter dans le miroir) d’après Bildbeschreibung (Description de l’image) de Heiner Müller, composition d’Andreas Breitscheid, en 2003, au Forum Neues Musiktheater à Stuttgart. Il y eut décontextualisation parce que Germania 3 fut réalisée à Lisbonne, parce que Im Spiegel Wohnen était un spectacle de « musique contemporaine », parce que ce contexte des années 70 n’était pas déterminant pour Mark Lammert, qui avait approché Müller et son œuvre seulement au début des années 90 au Berliner Ensemble, bref, parce que le monde avait changé, continuait à changer et parce que nous avions l’occasion de le traiter dans ce que Foucault appelait des « espaces autres ». Mais les principes et les situations occasionnelles ne suffisent pas. Il y a aussi la méthode2. En 2000, à l’occasion d’une manifestation de l’Académie Expérimentale des Théâtres conjuguant un colloque et plusieurs interventions artistiques (notamment une remarquable performance de Corinna Harfouch sur Hamlet-Machine3), Julia Bernhard, Mark Lammert et moi-même avons présenté une exposition d’une trentaine de pages des manuscrits d’Hamlet-Machine (avec transcription et traduction en français des transcriptions). Cet ensemble de documents témoignant du travail d’élaboration littéraire de Heiner Müller a été publié en 2003 par les éditions de Minuit. Ces Manuscrits d’Hamlet-Machine et le texte de la pièce sont aujourd’hui, en 2006 – 2007, au programme du concours d’entrée à l’École Normale Supérieure. La dernière livraison de la revue Genesis, qui se consacre à l’étude des manuscrits d’œuvres littéraires, publie un dossier réalisé par Julia Bernhard, consacré essentiellement aux manuscrits de Bildbeschreibung (Description de l’image)4. Et le « livret » de Im Spiegel Wohnen, élaboré par Mark Lammert, Juliane Votteler et moi-même, empruntait des séquences aux manuscrits de Bildbeschreibung.

Considérée de cette manière, Hamlet-Machine, pour peu que l’on prenne la peine de la lire à nouveau frais et en étant attentif à étudier les « manuscrits », est susceptible d’être interprétée différemment, notamment les figures multiples d’Horatio et d’Ophélie5. L’un des manuscrits comporte, par exemple, la notation suivante : (horizontalement) H i B, abréviation de « Hamlet in Budapest », avec en dessous, toujours horizontalement et en anglais : « serielle structure », « dramaturgy » (structure sérielle, dramaturgie). Ceci confirme l’importance de la référence à Budapest 1956 et donne une indication précieuse quant à la forme de ce texte qui invalide le « genre » du drame historique : voilà une dramaturgie qui entend, au théâtre, appliquer à un matériau historique une démarche empruntée à la musique sérielle. Et enfin, perpendiculairement, cette autre notation : « + U. M. » (+ Ulrike Meinhof). Meinhof, figure d’Ophélie, mais aussi la question du terrorisme qui est une question avec laquelle nous n’en avons pas fini et que Müller abordera à nouveau dans sa pièce-palimpseste de 1987 Anatomie Titus – Fall of Rome, un commentaire de Shakespeare. Les trois pièces palimpsestes de Shakespeare : Macbeth d’après Shakespeare, Hamlet-Machine, Anatomie Titus (…) constituent une partie, un pan de l’œuvre de Müller. À les lire l’une à la suite de l’autre, on comprend que cet auteur puisse être une sorte de « trait d’union », de « passerelle » entre la génération des années 70 et une partie de celle des années 90 – 2000, celle qui est à même d’accepter l’idée qu’une guerre puisse avoir lieu. Cet effet de « passerelle » est important alors que l’air du temps a plutôt tendance à opposer globalement la génération des années 70, qui a cru à la lutte des classes, et celle des années 90 – 2000, qui croit aux « droits de l’homme » et qui, à ce titre, exorcise, refuse et dénonce jusqu’à l’idée de guerre. Cette opposition globale est à mes yeux une facilité journalistique qui procède d’une sorte d’égotisme générationnel. Comme je l’ai entendu un matin sur France Culture sous la forme d’une boutade : désormais, le sociologue a remplacé le décalogue. La « leçon » de Müller à cet égard est : regarder l’histoire dans le blanc des yeux. L’histoire et son cortège d’erreurs et de catastrophes accumulées. « L’ange de l’histoire » selon Walter Benjamin.

Ce que ces manuscrits d’Hamlet-Machine et de Bildbeschreibung font apparaître, c’est, par exemple, l’importance de Foucault pour les travaux d’écriture de Heiner Müller dans la seconde moitié des années 70 et au début des années 80. C’est aussi, autre exemple, la nature de son intérêt pour Gertrude Stein, ce qui peut nous conduire à remarquer qu’il y a dans Hamlet-Machine irruption de la biographie de l’auteur, mais que ce texte n’en devient pas pour autant un monologue comme on le supposait tout naturellement à la fin des années 70. Bref, ce qui est important, ce n’est pas la réalité que le texte est supposé imiter ou exprimer (son époque), mais l’œuvre elle-même comme dispositif, prisme ou lentille susceptible d’instaurer une politique du regard et de l’écoute qui était tout naturellement, dans le cas d’Hamlet-Machine, référée au communisme6, et qui devrait pouvoir aujourd’hui être appliquée et référée à d’autres objets. Un dispositif d’optique et d’écoute qui demeure énigmatique.

Ce texte, ainsi que d’autres textes de Müller, place aujourd’hui encore la barre de l’exigence artistique, politique et littéraire à un niveau que n’atteignent ni le naturalisme post-dramatique, ni le symbolisme post-dramatique, les deux esthétiques qui sont aujourd’hui le plus dans l’air du temps. Le théâtre actuel me semble faire la part trop belle au « narcissisme culturel », à la forclusion des élites, à l’idéologie du confort. Esthétiquement, il a régressé et semble être devenu le lieu d’une confrontation kitsch entre Zola et Claudel.

B. D. : Quels sont les rapports que l’on peut établir entre Bertolt Brecht et Heiner Müller ? Pour le premier, l’avenir semble éclairer le présent alors que pour le second le passé est source de pessimisme…

J. J. : Ayant répondu longuement à la première question, je serai bref avec la deuxième. Brecht a été en tant qu’écrivain et en tant que metteur en scène l’inventeur d’une « forme canonique ». Il a fondé une esthétique qui entendait accompagner l’avènement d’une société socialiste tant bien que mal dégagée du stalinisme. Cette esthétique brechtienne du théâtre épique a été conçue dans l’exil, entre la Scandinavie et les États-Unis ; elle comporte en ce sens une dimension « utopique », et elle a été transplantée à Berlin-Est après la chute du nazisme. Cette « fondation » brechtienne a irrigué une bonne partie du théâtre contemporain des années 1950 aux années 1970. Il est devenu un bien commun. Il s’est banalisé. Heiner Müller a commencé à écrire pour ainsi dire au moment où Brecht rendait l’âme. Il a sans doute voulu, souhaité, dans un premier temps, prolonger l’œuvre de Brecht. Mais il avait mauvais esprit. Très tôt, dès ses premiers essais, à coup sûr dès sa pièce de 1961 La Déplacée7, il s’est engagé dans une voie qui était celle d’une « déconstruction » du système brechtien. Sa démarche, en ce sens, est tout à fait comparable au travail auquel Michel Foucault s’est livré à l’égard du marxisme en général, et particulièrement à l’égard du marxisme de son ami Louis Althusser.

B. D. : Heiner Müller est-il un écrivain postmoderne ?