Parfois, des lieux cristallisent l’air du temps. Souvent, des hommes et des femmes l’incarnent. Plus rarement, la réunion des uns et des autres offre à ceux qui la vivent une époque privilégiée et même, disons-le, des instants de bonheur intellectuel et affectif. L’histoire du Théâtre du Parvis, cette courte histoire (1970 – 1973), fait partie de ceux-là.

Bouillonnements

En ce mois de septembre 1970, Salvador Allende était élu à la présidence du Chili. Jean Vilar avait encore quelques mois à vivre. François Mauriac et Jimi Hendrix venaient de mourir. Les années de plomb s’annonçaient en Italie où le Parti communiste d’Enrico Berlinguer était triomphant et dans une Allemagne que l’on nommait toujours fédérale. Fellini avait fini Les Clowns, Alain Tanner terminait La Salamandre1. Les premiers seins nus faisaient leur apparition sur les plages de Saint-Tropez. En ce mois de septembre 1970, le Théâtre du Parvis ouvrait ses portes à Saint-Gilles.

Et surtout, les senteurs de Mai 68 et les désillusions du Printemps de Prague imprégnaient encore fortement l’atmosphère. Les « golden sixties », avec le plein emploi et la frénésie de consommation, brillaient de leurs derniers feux et nous regardions le monde du haut de nos vingt-cinq ans (à peine trente pour les aînés)2. La question n’était pas de savoir si nous allions changer le monde mais quand et, accessoirement, comment.

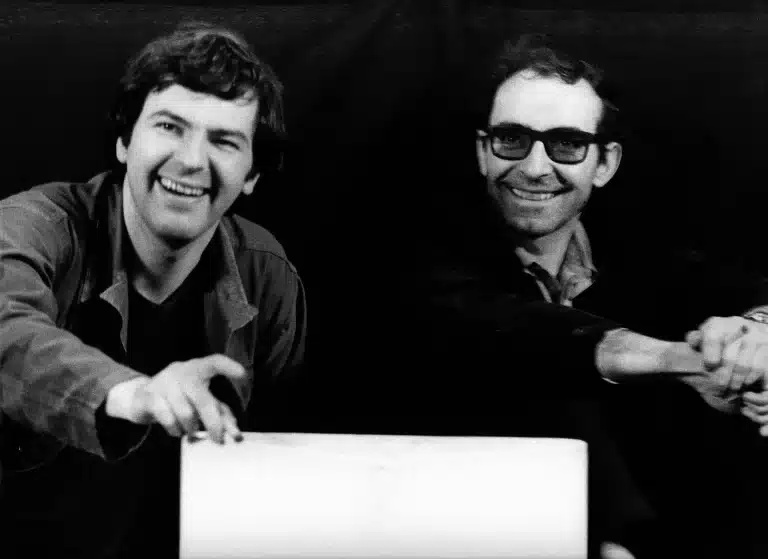

La composition de l’équipe que Marc Liebens réunit au Parvis témoigne de cet air-là, et très vite, elle y attire des acteurs d’une contestation créative et parfois radicale, bien au-delà des frontières classiques de l’activité culturelle. Le Parvis bouillonne. Le théâtre d’abord, évidemment – je ne m’étendrai pas sur celui-ci dans ces lignes – mais aussi le cinéma (Jean-Paul Hubin y fera notamment découvrir les jeunes écoles du cinéma contemporain), et les expositions conçues par Yvon-Marie Wauters – ancrées dans le réalisme (Landuyt, Lorjou, Pignon, Somville) mais aussi ouvertes sur d’autres horizons plastiques – s’entrecroisent dans des débats qui débordent les convenances, partent le plus souvent du politique pour y revenir toujours.

C’est Yvon-Marie Wauters, ce cher Yvon-Marie, compagnon des débats de toutes les nuits, qui me « transfère » au Parvis alors que je suis à l’époque jeune journaliste d’une RTBF qui se revendique comme « dérangeante », et que j’anime avec Marcel Liebman, entre autres, la revue Mai3.

Yvon-Marie Wauters, son profil d’aigle à la Roger Vailland, son amitié fidèle et son ironie cinglante – mais c’était « la règle du jeu » : on pouvait être aussi cruel que chaleureux dans le milieu. Yvon, qui s’en est allé brutalement et silencieusement en ce mois d’août 2006. Des textes au cordeau, rigueur, voire autorité dans les discours – jusqu’au sectarisme, penseront ceux qui ne disposaient pas des armes pour affronter des arguments qui voulaient d’abord tracer des horizons –, élégance dans l’être et dans l’écriture que l’on retrouvera plus tard tout au long de sa carrière de critique d’art à Paris, sous la signature de Pierre Courcelles, dans les hebdomadaires communistes Révolution puis Regards.

Le point fixe

Yvon-Marie Wauters donc était avant tout responsable des expositions, mais bien plus encore : avec Marc Liebens – et parfois dans une confrontation amicale et sans complaisance avec lui – ils constituaient « le point fixe » du Parvis, ils donnaient « la ligne », comme on aurait dit au parti ! Drôle de Parvis qui affichait des convictions tellement fortes qu’elles étaient proches des certitudes, et qui s’obligeait au débat vécu comme une seconde nature. On n’était, alors, plus loin du doute. Peut-être le groupe du Parvis vivait-il d’ailleurs son appartenance comme une sorte de parti, si l’on veut bien entendre celui-ci dans la conception gramscienne d’« intellectuel collectif ». D’ailleurs, pour rester dans la terminologie partisane, le Parvis affirmait vouloir recruter des « délégués » dans les entreprises ou les écoles ! C’était écrit dans le programme… Michèle Seutin, jeune sociologue fraîchement émoulue de l’ULB soixante-huitarde, menait une « enquête-action » qui éclairera à la fois les objectifs et les contradictions d’une entreprise qui se voulait à la fois « populaire » et « politique ». Le vieux débat Piscator-Vilar : théâtre qui divise et théâtre qui rassemble. Michèle Seutin et Ronald Pirson, qui menèrent cette enquête, résumèrent le constat que l’équipe du Parvis fera, après bien d’autres – mais dont ils avaient conscience dès le départ – dans un article de la revue Mai4 paru en décembre 1971 : « La relation qui s’établit entre le théâtre et le public – masse indéfinissable, non pas une masse mais des masses – dépasse le cadre du théâtre lui-même, dépasse le champ d’action que peuvent avoir les hommes de théâtre puisqu’ils ne peuvent agir qu’en modifiant l’un des deux pôles de la relation théâtre-public, c’est-à-dire l’outil théâtral. Cette relation procède d’un système beaucoup plus vaste qui la conditionne et la détermine : l’infrastructure économique et sociale. » Les questions de l’« audience » et de la « médiocratie culturelle » étaient, bien sûr, également posées par nos auteurs, dont les propos reflétaient bien les débats d’une époque encore fortement teintée de culture marxisante. Bien entendu, le Parvis se fracassera sur ces contradictions, ne pouvant pas – ne voulant pas – répondre à l’interprétation que les responsables communaux de gauche ou de droite se faisaient des « préoccupations populaires ».

De son côté, Marc Liebens martelait dès l’ouverture du Parvis que « le théâtre n’est pas là pour rassembler les gens mais pour les diviser. Du moins, il est là pour les rassembler sur le plan de la qualité, mais quant au contenu, il doit forcer les spectateurs à réagir en sens divers, par le jeu de la réflexion et de la discussion. »5 Je ne me souviens plus si Antoine Vitez avait déjà repris la revendication de Maïakovski : « De l’élitisme pour tous ! », mais on n’en était pas loin. C’est bien le cœur du débat qui résonne sur la scène et dans les coulisses du Parvis. Questions qui débordent le champ culturel et qui sont posées au politique dans son sens le plus large. C’est d’ailleurs aussi pour cela que le Parvis est un lieu de rencontre de son temps et que s’y croisent toutes sortes de femmes et d’hommes à la fois curieux et impatients.

Une étrange constellation

Personnellement, j’y amènerai la revue Mai, dont plusieurs collaborateurs passeront également du côté du Parvis, notamment pour l’organisation de cycles de cinéma politique (en collaboration avec la coopérative SLON). Des thèmes comme la guerre du Vietnam, le néocolonialisme, les luttes ouvrières, un hommage à Jean-Luc Godard (en présence du maître alors en pleine période mao-gauchiste) attirent un public militant, contestataire ou simplement en attente de politique. Pendant ce printemps saint-gillois, le Parvis rassemble une étrange constellation où le théâtre donne naturellement le ton, mais en résonance avec les autres activités.

Pour décliner encore l’image, le Parvis est aussi une « école de cadres » : combien, dans la génération des metteurs en scène, des dramaturges, des comédiens ou des décorateurs qui marqueront les vingt-cinq années suivantes, n’y sont pas passés à un moment ou à un autre ? Conquis ou réticents, héritiers affirmés ou non, ils peupleront ensuite la vie théâtrale de la fin du siècle.