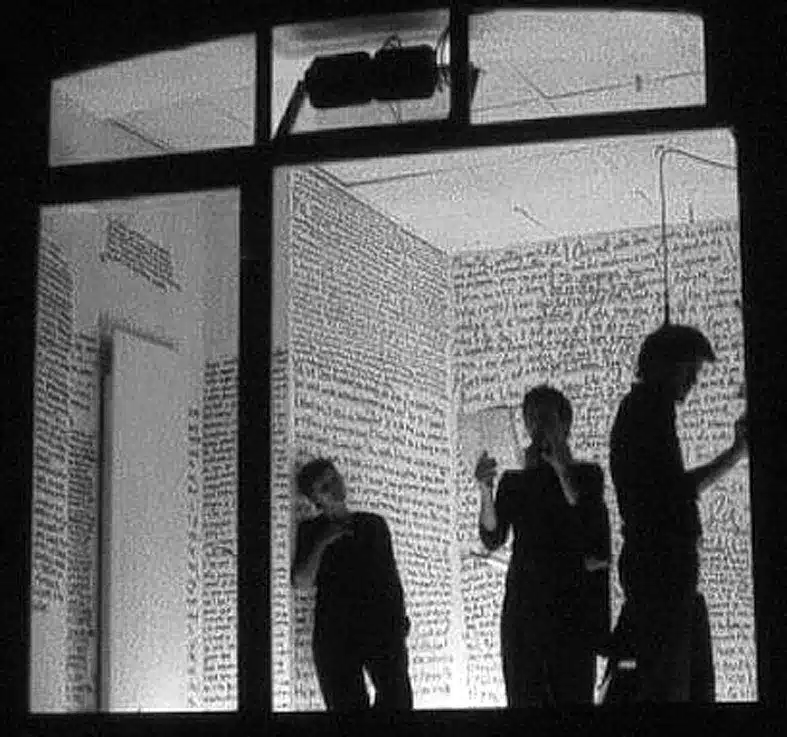

Après LUI PAS COMME LUI1 et le projet WET !2, qui regroupe deux courts textes théoriques, la compagnie sturmfrei3 poursuit son travail sur Elfriede Jelinek, déplace son lieu de travail et prend la ville de Genève comme laboratoire, plateforme de recherche, d’expérimentation et de réflexion autour d’une autre forme de communication théâtrale. Autre, notamment parce que sturmfrei veut travailler sur la durée et dans l’aléatoire de l’espace public. STATIONS URBAINES, projet arrimé à SPORTSTÜCK (Une pièce de sport) d’Elfriede Jelinek (pièce traduite par Michel Deutsch et Marianne Dautrey mais non publiée), est un processus de travail prévu sur deux ans et en cinq étapes : une seule représentation intégrale de ce texte-fleuve, et quatre stations comme autant de bivouacs provisoires. Il s’agit de se mettre sur des seuils pour voir et entendre la ville, pour recomposer différemment le texte en fonction d’une parole prise là où le théâtre n’est ni attendu ni même souhaité. Le spectateur, volontaire ou de circonstance, sera inévitablement embarqué, actif, conduit à refuser la proposition ou à élaborer sa propre interprétation.

Entretien entre Michèle Pralong (dramaturge) et Maya Bösch (metteure en scène associée au Théâtre Saint-Gervais), qui poursuivent leur collaboration artistique entamée avec HUNGER ! RICHARD III4 et sur le projet WET ! (JE VOUDRAIS ÊTRE LÉGÈRE et SENS : INDIFFÉRENT. CORPS : INUTILE).

Si la réalité urbaine échappe à toute théorie générale modélisante ou prescriptive, elle est dans ses proliférations le champ d’expériences et de productions inédites qui sont à penser. Chris Younès, dans Art et philosophie, ville et architecture.

Maya Bösch : On pourrait commencer par le bruit de Jelinek. Le bruit de Jelinek qui nous intéresse et qu’on essaie de développer en tant que concept et pratique.

Michèle Pralong : Juste après RICHARD III, et grâce au magnifique travail de Gérard Burger sur le son, la différence entre la musique et le bruit me préoccupait beaucoup. Quelle est la définition du bruit ? Quand, comment sait-on qu’on passe de l’un à l’autre ? Et puis, en lisant et relisant Jelinek, j’ai vu qu’elle se répandait de plus en plus. C’est le contraire des artistes de la modernité les plus marquants, par exemple Beckett, Giacometti, Klee, qui vont vers le minimalisme, qui épurent pour arriver à une espèce de diamant, tranchant, transparent. Jelinek, c’est le contraire, en tout cas dans le théâtre : son écriture se dilate, les points de vue se multiplient et on est, face à ça, dans une espèce d’affolement des sens, de la compréhension. Elle ne veut pas seulement écrire, elle veut remplir. Remplir la page, faire du bruit, occuper l’espace, taper sur le tambour des mots. C’est pour ça qu’il n’y a ni début ni fin dans ses pièces : cela pourrait se propager à l’infini. Cette découverte est à mettre en regard de la motivation première de l’écriture chez Jelinek : elle écrit pour ceux qui n’ont pas de voix, ceux qui sont occupés, traversés par le discours, c’est-à-dire qu’elle écrit pour les femmes. Et parfois pour d’autres sans-voix, les Juifs. Là où elle déjoue la structure qu’on pourrait dire fasciste du langage (si on suit Umberto Eco qui dit le langage fasciste parce qu’il force à dire), c’est qu’elle refuse de construire pour ces victimes un discours de contre-pouvoir qui combattrait le discours des puissants. Elle produit quelque chose qui simplement prend de la place, saute d’un point de vue à l’autre, démolit toute certitude, à commencer par celles de ce langage rationnel confortant la suprématie masculine. Une espèce de contre-rumeur qui s’étale et bruisse.

M. B. : Le bruit chez Jelinek est aussi le sens. Le bruit, c’est à la fois ce flux incessant de mots, l’entrelacs de différents registres contemporains, l’invention de nouveaux termes, une veine libre et libératrice et l’articulation de sa pensée : elle mène, dirige, pose ses mots comme on marque un territoire ; il y a des sauts dans le texte, les sauts de Jelinek (jumping Jelinek, comme dit Michel Deutsch). Je suis impressionnée par la ponctuation, le souffle long, l’endurance, le copier-coller, la répétition, le retour, l’éclat et l’explosion de son entreprise linguistique. Le bruit, c’est la complexité de sa composition, qu’on a aussi appelée la jelinek(tique). Je dirais que c’est une écriture qui dérange, à l’écart. C’est une auteure qui cherche à ouvrir, à éclater les systèmes rigides, fermés, qu’ils soient sociaux, politiques ou simplement de vie quotidienne. Elle fait un chantier avec toute l’histoire de l’homme et ses conséquences jusqu’au XXIᵉ siècle. Elle creuse, cherche, provoque, chatouille, elle stöckeln (« tâtonne »). Sa véhémence, sa puissance — souvent j’ai parlé de Wucht — se trouvent partout : la respiration de chaque mot bute contre la respiration du suivant, lui-même interrompu par un autre rythme, une autre langue, un autre son (Klang). C’est, en allemand en tout cas, une langue de consonnes. On est au moment des votations sur le droit de l’asile ici en Suisse et c’est encore une fois inquiétant. Parce que la peur individuelle, c’est-à-dire l’angoisse pour la survie économique et psychologique, l’emporte toujours sur l’utopie d’une société juste. Dès que l’homme a peur, il se ferme et les expressions totalitaires surgissent. Jelinek va là-dedans. Elle fait la radiographie d’une pensée très complexe et contradictoire ; sa langue est instrument, un geste, un moteur pour gratter ces processus.