« Écoute, Nelson. Ce n’est pas intéressant un Noir au théâtre Municipal. Ça ne fait pas bon effet. Je dis : mais le personnage est noir. Tous les membres de la commission se regardent. Un de ses membres, écrasant sa cigarette dans le cendrier, parle pour les autres : - Fais le suivant, mets un Blanc maquillé. Voilà : Le Théâtre Municipal n’admettait pas que le héros noir soit noir. Il fallait que ce soit un Blanc maquillé. Oui, maquillé avec un bouchon brûlé, du charbon ou du bitume ».

Nelson Rodrigues1

L’AFFIRMATION d’un théâtre noir brésilien constitua une réponse militante et artistique de la part de membres du groupe ethnique afro-brésilien à la discrimination raciale émanant de l’ensemble de la société brésilienne. En effet, l’esclavage n’a été aboli qu’en 1888 et malgré l’idéologie dominante depuis les années trente de la « démocratie raciale » qui postule l’égalité de tous, indépendamment de l’origine ethnique des individus, il existe une hiérarchie socio-raciale réelle qui place le Blanc au sommet et le Noir et l’indien en position subalterne. Dès 1944, des membres du mouvement noir naissant, dont Abdias Nascimento, virent dans le théâtre une forme de lutte à même de transformer politiquement, socialement, psychologiquement et esthétiquement la société brésilienne. Ils fondèrent, à Rio de Janeiro, le Teatro Experimental do Negro (TEN) destiné à un public noir et blanc. Loin d’être un théâtre de la ségrégation, ce théâtre ethnique, tant des pionniers que de ceux qui les suivirent, prône, à quelques exceptions près, l’intégration au sein de la société brésilienne et la concrétisation du fameux mythe de la « démocratie raciale ».

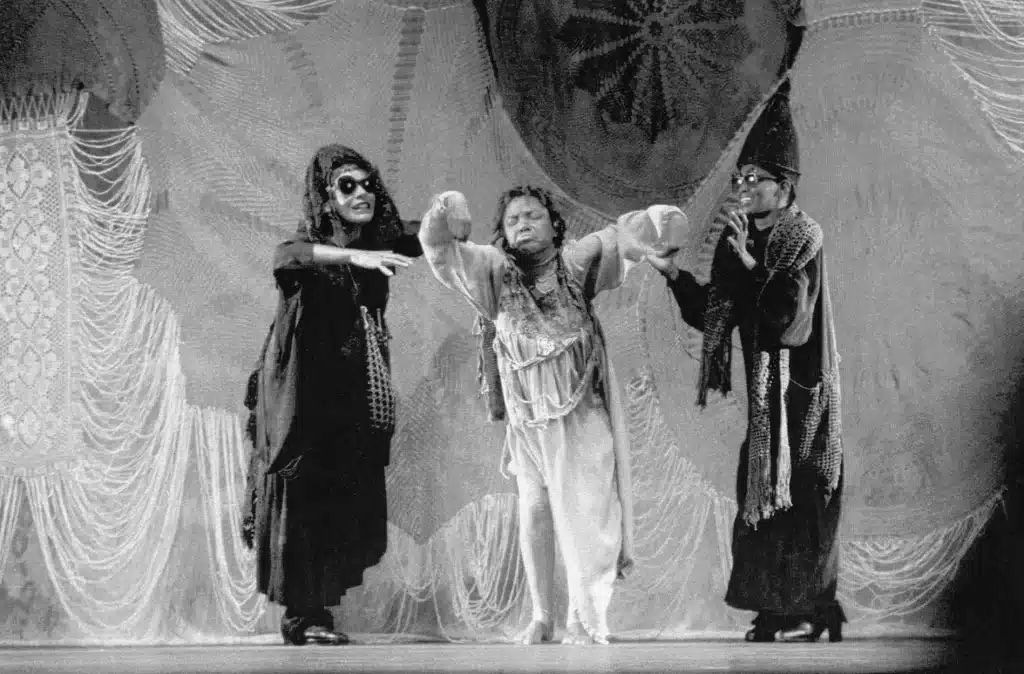

Ce théâtre engagé permit les premières apparitions d’acteurs noirs sur la scène théâtrale brésilienne, favorisa les tentatives de création d’une dramaturgie noire dans laquelle le personnage afro-brésilien et sa culture formèrent les figures centrales des pièces et affirma sa propre esthétique fondée sur un triptyque « danse- théâtre-musique ». Une forme théâtrale très spécifique à ces artistes engagés dans la valorisation de leur identité positive, fut, en effet, mise à jour. Même si, au départ, il s’agissait avant tout de se positionner par rapport à l’Autre Blanc, en réalisant un « théâtre du Noir », en opposition au « théâtre du Blanc », des partis pris esthétiques se sont peu à peu définis avec notamment la place prépondérante du corps en mouvement, de la danse et de la musique. La danse et la musique sont parties prenantes des pièces, souvent avec une spécificité « afro » même si cette dernière n’est pas « obligatoire ». La musique est généralement jouée sur la scène et l’on exige souvent des comédiens qu’ils soient aussi musiciens et danseurs. Ce que les metteurs en scène et les comédiens définissent eux-mêmes comme le « théâtre noir » s’est donc développé dans l’ensemble du pays.

Pourtant, bien que la première tentative ait eu lieu il y a plus de soixante ans, et malgré la multiplication des troupes, les médias brésiliens considèrent chaque expérience comme un premier balbutiement … Étonnant pour des artistes qui se réclament avant tout de leur professionnalisme. C’est notamment le cas à Rio de Janeiro, berceau, donc, du premier théâtre noir brésilien.

Rio de Janeiro ou l’effervescence du théâtre noir

Rio de Janeiro, pour avoir été le lieu de réalisation du TEN, et d’autres expériences qui suivirent dans les années 50, comme le Teatro Popular Brasileiro, la Brasiliana, le Bale Mercedes Batista et pour avoir une forte population noire — 11,41 % de sa population est noire et 31 % mulâtre2 — constitue un véritable pôle de développement du théâtre noir. De nombreuses tentatives furent réalisées, jusqu’à aujourd’hui, par des anciens acteurs du TEN, une fois suspendues les activités de ce dernier à la fin des années 60. Le TEN constitue encore aujourd’hui, d’ailleurs, le point de référence des différentes tentatives de théâtre noir à Rio, de façon beaucoup plus marquée que dans le reste du pays où les expériences se sont désolidarisées de celles du TEN, parfois par simple méconnaissance de cette première tentative.

Durant la période de la dictature militaire ( 1964- 1982 ), de nombreux acteurs se sont engagés dans une forme de théâtre militant : un théâtre qui lutte contre la dictature militaire. Mais, dans leur majorité, ils reprirent le combat contre le racisme une fois le retour de la démocratie assuré, comme ce fut le cas d’acteurs tels Jorge Coutinho et Zózimo Bulbul qui participèrent au Teatro Opinião, théâtre militant « classique » dirigé par le célèbre Zé Celson Corréa mais aussi l’actrice Zezé Motta qui fit partie d’une autre expérience de théâtre engagé, proche de l’agit-prop, le Teatro Arena, organisée par Augusto Boal et Gianfrancisco Guarnieri.

Grupo Ação et autres tentatives de théâtre noir

Juste au début de la dictature militaire (1964 – 1982), en 1966, un groupe de jeunes Noirs, engagés politiquement dans les mouvements de « gauche », influencés par le Parti Communiste, se réunit pour créer une compagnie noire qu’ils nommèrent le Grupo Açéio. Mené entre autres par Milton Gonçalves, le groupe était composé d’acteurs tels que Zózimo Bulbul, Jorge Coutinho, Antônio Pitanga, Joel Rufino et Procopio Mariano. Leur compagnie voulait faire du théâtre de rue, d’intervention, mais réalisait par ailleurs un théâtre destiné à la scène théâtrale traditionnelle. Ils mirent en scène uniquement deux pièces : MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS de Milôr Fernandes et ARENA CONTA ZUMBI de Guarnieri et Augusto Boal. Mais l’expérience mérite d’être relatée. La première œuvre correspondait à une adaptation d’une pièce écrite en 1852 par Manuel Antônio de Almeida et adaptée par Milôr Fernandes. Le contenu de l’œuvre en lui-même n’avait absolument aucun caractère subversif, mais la mise en scène de la pièce transforma totalement cette dernière. En effet, les membres du groupe décidèrent d’inverser les rôles attribués respectivement aux Noirs et aux Blancs : tous les esclaves étaient interprétés par des Blancs aux yeux bleus et tous les maîtres étaient Noirs. La pièce était donc jouée par trente acteurs : vingt Noirs et dix Blancs, tous dans des situations inverties. Alors, ce qui apparaissait comme naturel dans une société où le racisme est parfaitement intériorisé, apparut soudain comme questionnable, créant un véritable effet de distanciation tel que valorisé par Brecht et parfaitement compris par la compagnie. Ils dénonçaient aussi implicitement le statut précaire des comédiens noirs, à qui on ne proposait d’interpréter que des rôles d’esclave. Enfin, le contenu politique de la pièce questionnait tacitement l’existence de la dictature.

La pièce fut donc mise en scène dans un quartier résidentiel de classe moyenne de Rio de Janeiro, le Largo do Boticário, et selon les dires de ses participants, attira les foules. Zózimo Bulbul expliqua cependant : « On nous accusa de racisme à l’envers, de vouloir nous venger de l’esclavage ! On nous disait qu’il fallait uniquement montrer la valeur de l’intégration raciale et non cette division ! Pourtant dans la pièce il y avait des Noirs et des Blancs (rires). Nous voulions faire penser le public, mais la forme adoptée était celle de la comédie burlesque. Nous avions un orchestre qui nous accompagnait. Le spectacle était très gai »3. On observe donc que l’accusation de racisme, qui avait bien sûr était faite au TEN, se répercuta ultérieurement sur cette tentative du Grupo Açéio. En réalité, ce type d’accusation accompagne toutes les tentatives de théâtre noir : dans le pays de la « démocratie raciale », toute remise en question de l’existence réelle de cette dernière est interprétée comme un acte de racisme.

Peu de temps après, en 1967, le groupe mit en scène la fameuse pièce de Augusto Boal et Gianfrancesco Guarnieri : ARENA CONTA ZUMBI. Celle-ci avait déjà eu un immense succès avec la troupe du Teatro Arena composée uniquement d’acteurs blancs. Dans cette mise en scène antérieure, le thème de la communauté de marronnage, le QUILOMBO DOS PALMARES créée à la fin du XVIe siècle par des esclaves en fuite, servait de prétexte aux jeunes militants pour remettre en question le mangue de liberté durant la dictature militaire et, comme nous l’expliqua Augusto Boal : « la pièce parlait du navire négrier et de l’esclavage plus comme une fable que comme une histoire réelle, plus comme un témoignage de lutte qu’autre chose »4. Mais aux yeux des membres du Grupo Açéio, tous noirs ou métis, la pièce prenait une dimension différente. Pour Jorge Coutinho : « La pièce montrait vraiment la réalité de l’expérience du Quilombo dos Palmares et montrait notre spécificité de Noirs »5. De fait, la pièce eut un immense succès et fut présentée durant un certain temps à Rio de Janeiro et Sao Paulo. Sans véritable leader puisque tous avaient une très forte personnalité, mais surtout pour des difficultés financières, la compagnie fut amenée à se dissoudre. Chacun des participants s’engagea dans une voie parallèle à celle d’acteur : Jorge Coutinho devint producteur musical, Joel Rufino devint écrivain, de théâtre noir notamment, et historien. Milton Gonçalves alla travailler à la télévision et Zózimo Bulbul décida d’être cinéaste.

Toutefois, Zózimo Bulbul affirme qu’il n’a jamais perdu l’envie (presque obsessionnelle) de réaliser une compagnie de théâtre noir : « Je continue à chercher des pièces de dramaturgie noire, j’écris des projets que je présente à des sponsors, mais c’est très difficile de vraiment monter une pièce car les sponsors ne s’intéressent pas à notre travail. Quand je suis revenu d’exil de France, où j’étais de 1974 à 1980, j’ai tout de suite voulu monter une compagnie de théâtre noir.