«]‘adore les balles de la fiction car elles n’ont jamais couvert la scène de sang »1

Un premier contexte

IL M’EST AGRÉABLE d’écrire pour une revue qui faisait partie de mes lectures d’étudiant, il y a vingt-cinq ans. Un espace où je pouvais découvrir des alternatives à la création d’une théâtralité. L’exil m’a conduit à faire mes études en Belgique, à l’INSAS et au Centre d’Études théâtrales de Louvain-la-Neuve.

Ce pays a été le lieu où j’ai créé et présenté mes premiers textes, comme OPÉRA POUR UN NAUFRAGE (1981) et ALAZOR ÉQUINOXE(1982) dans l’ancienne Chapelle des Brigittines.

Mais j’étais un exilé et ces créations répondaient à un besoin d’expression contre la répression que subissait le Chili ; c’est là gu’ elles devaient se donner.

C’est pour cela que je suis revenu dans mon pays en 1983 et que j’ai fondé le groupe Teatro Fin de Siglo ainsi que le lieu de résistance culturelle le Trolley (un vieil hangar qui est devenu lieu de création et de représentation pour toutes les expressions dissidentes : musique, vidéo, danse, théâtre. Un lieu qui a donné naissance à une grande rénovation scénique. Un lieu qui fonctionnait en marge, sans autorisation, et financé par de mémorables fêtes perfomantico-politiques).

Je dois souligner que, dans ce retour au pays, j’étais accompagné de mon ami belge, Herbert Jonckers, scénographe de mes premières pièces, dont la présence au Chili, jusqu’à sa mort en 1996, a été fondamentale pour la réélaboration des poétiques de l’espace, pas seulement pour mes pièces mais pour le théâtre chilien en général. Il a jeté un nouveau regard sur l’aspect visuel de notre scène, il a contribué à sa visibilité et a généré une expérience de trans-culturalité entre sa formation et la dramaturgie chilienne. Il a remporté les principaux prix théâtraux. Voilà donc un créateur belge qui, formé dans son pays mais dont toute la création s’est matérialisée dans un autre territoire, est devenu une référence contemporaine en ce qui concerne notre conception scénographigue. Il a contribué, de ce fait, à assurer une continuité dans la construction identitaire d’une scène qui se nourrit de ce type de croisements.

L’héritage

Le théâtre latino-américain et chilien est sans doute méconnu de la scène européenne. Nous savons qu’un territoire ne peut transmettre ou imposer le regard qu’il porte sur l’homme et sur l’art que s’il est perçu comme empire. Le Chili, n’en étant pas un, n’a pas pu, et peut encore moins dans cette période de mondialisation mercantile, imposer une présence internationale à l’histoire et aux œuvres de ses créateurs.

C’est pour cela que j’aimerais signaler que, depuis l’indépendance en 1810 jusqu’à 1918, des centaines de pièces ont été écrites et représentées. Elles consignent, à travers le théâtre romantique, politique, anarchiste, bourgeois, communiste, d’agir prop ou avant-gardiste « créationniste », l’évolution historique du pays : l’indépendance, les guerres, les coutumes, les rêves. Des pièces qui émergent dans la solitude du désert d’Atacama, dans les grandes concentrations industrielles du salpêtre, dans les nouveaux centres urbains de Santiago et de Valparaiso qui, déjà en 1907, comptaient plus de vingt-deux salles et une société d’auteurs dramatiques de septante membres. Tout cela rend compte d’une richesse et d’une variété présentes aux origines de notre histoire scénique. Toute une histoire dramatique parlant d’un autre occident qui regarde l’espèce humaine et ses conflits depuis d’autres horizons.

Le Chili a vécu les agitations du xxe siècle, un gouvernement de Front Populaire en 1938, le socialisme avec Allende en 1973, la guerre froide avec Pinochet et la récente mondialisation. Les arts scéniques ont relayé ces agitations dans leurs différentes étapes, modèles et à travers leurs dramaturges. C’est dans cette tradition que naît mon travail créatif.

Création et esprit d’époque

Ma création scénique est étroitement liée aux différentes époques que j’ai vécues, dictature-exil- transition démocratique et dernièrement la mondialisation qui interfère dans mes pièces comme le font aussi les perceptions de mon esprit et les expériences de mon corps.

Actes créatifs

Mon principal intérêt est de voir comment se construisent les actes créatifs pour essayer de me les approprier, c’est-à-dire d’en faire des acres « auctoraux ».

Je sens bien que les anciens modèles scéniques dominants, s’il est vrai qu’ils font partie de notre tradition, sont des actes créatifs venus d’ailleurs. Je comprends très bien que l’on puisse exceller avec talent dans l’exécution d’un modèle prédéterminé, mais je conçois l’action face à l’art et à la réalité comme une manière de construire, à travers le texte et la représentation, de nouvelles fictions pour en réélaborer d’autres et faire que le théâtre dévoile les fictions de la réalité.

En 1985, j’ai écrit un manifeste où je dis : « ne pas vouloir parler comme ils parlent, ni représenter comme ils représentent », car « ils » sont l’expression à la fois de la dictature et des formes de représentation propres aux formes artistiques dominantes.

C’est comme ça que naît le besoin de trouver une écriture et une poétique scénique particulières.

Je crois que, s’il est vrai que la terreur, l’amour et les persécutions sont les thèmes qui prévalent pendant un certain temps, ceux-ci ne peuvent pas être représentés uniquement comme reflet de la réalité ni comme un examen microscopique de celle-ci, ni ne doivent se limiter à des formes prédéterminées d’un théâtre contestataire.

Si l’art est un processus de décontextualisation de la réalité, la tâche du créateur consiste aussi à décontextualiser la création.

Dramaturgie de l’espace

J’écris pour l’espace, ou pour une symbiose entre le texte et sa narrativité particulière, et je travaille sur cette notion que j’appelle dramaturgie de l’espace, qui est une étude de l’union entre les poétiques du texte et les poétiques de l’espace. Ce qui attire mon attention, c’est le fait que l’homme recourre au rectangle pour raconter et représenter son imaginaire visuel. La photographie fait appel au rectangle ainsi que le cinéma, la peinture, la télévision et les millions de rectangles d’Internet. Ce qui m’intéresse c’est de voir comment se construit l’acte créatif sur un rectangle scénique, espace qui n’a ni modèles ni idéologie.

En ce sens, c’est une manière d’être directement en relation avec le format pour y élaborer des langages, c’est-à-dire essayer de comprendre les compositions et les structures narratives réalisées sur ce type de format. Et j’essaie de révéler les relations qui se tissent dans cette narrativité visuelle-textuelle, somme de rectangles qui se dessinent et se composent dans leur union temporelle avec les mots, le corps, la lumière, la dramaturgie de l’objet, etc., somme de rectangles qui construisent des signes et des langages. J’essaie de voir comment le texte se déploie, s’intercale, interfère et se modifie dans ces relations, voir aussi comment le texte transforme la narration visuelle

et vice-versa.

L’histoire des arts scéniques peut également être vue à partir de la mise en scène du rectangle.

La parole scénique m’attire parce qu’elle peut se construire comme parole théâtrale, à savoir qu’elle peut construire sa propre voix (personne ne parlait en vers au XVeme siècle).

J’envisage aussi le texte scénique comme la possibilité de donner un lieu à la pensée et aux émotions, qui sont muettes, à partir duquel elles peuvent se manifester.

On ne dit pas de monologue quand survient un accident, ni de soliloque dans les moments de joie, pas plus qu’on ne prononce de phrases profondément poétiques dans les rencontres amoureuses, tout cela n’est que silence et émotion. Le théâtre, comme les autres arts, met du texte sur ces émotions et réussit, de cette façon, à se connecter avec cet aspect intérieur, intime, de la dimension non quotidienne, non fonctionnelle de l’être.

On ne peut pas parler comme on écrit, mais sur scène les acteurs parlent comme on écrit et prêtent leur voix aux émotions et à un texte scénique.

C’est lié, sans doute, à mon travail sur la langue espagnole et à la visualisation que les mots déclenchent, contredisant les actions scéniques. Le texte devient à son tour l’autre action scénique.

Dans la mise en scène de CINEMAUTOPPIA( 1985)2 l’objectif était de démasquer les fictions de notre monde environnant. L’action a lieu dans un vieux cinéma du Santiago des années 1940 où différents personnages sont venus voir un film tourné dans les années 1980. Sur l’écran, on peut voir une pièce, une théâtralité aux codes cinématographiques, qui parle de l’exil, des disparus, de la fin des utopies pour lesquelles on était prêt à donner sa vie. Sur l’écran, on aperçoit une chambre avec une fenêtre au milieu et, derrière la chambre, la rue.

En termes formels : trois rectangles correspondant à trois espaces, c’est-à-dire la salle de cinéma, l’espace à l’intérieur de l’écran et la fenêtre. Trois niveaux quant à l’écriture, la narrativité spatiale et l’expression temporelle. J’essayais de dire que nous n’étions que des spectateurs d’un film que nous n’avions pas filmé et que nous n’arrivions pas à comprendre.

C’est pendant cette période de la dictature que naît 99 LA MORGUE( 1986), la morgue étant métaphore d’un pays qui est devenu le lieu de la mort, où l’on pratique la nécrophilie, où les icônes du pays, sa vierge, ses héros vivent cachés sous la table d’autopsie ou dans les réfri- gérateurs. Les murs du hangar du Trolley sont devenus les murs verts d’une morgue pendant l’état de siège.

Différentes périodes de la dramaturgie de l’espace

En bref, il y a une série de pièces qui se situent dans des lieux-reflets ou métaphores du pays et de l’espèce humaine. Un hangar abandonné, un cinéma, une morgue, un immeuble de trois étages, où les personnages sont les icônes ou les signes de notre monde environnant (1985 – 1988).

Ensuite, il y a des pièces où l’espace se multiplie en une série de localisations et de lieux liés à la scène (1989 – 1995 ).

Il y a aussi des textes où le lieu de la représentation est un concept, où les personnages deviennent les voix des différentes pensées qui habitent un corps. Cette transformation intervient dans les lieux où s’exprime ce type de pensées ( 1995 – 2005 ), les mots étant là pour cacher les lieux et noyer la didascalie.

Et finalement, il y a des textes où le concept c’est la scène, le théâtre et les personnages ne sont que des actants. Le théâtre est vu, non comme une fiction, mais comme la réalité. Le texte est la somme des modalités d’expression du théâtre.

Je fais toujours en sorte que ce qui est dit soit ce qui est caché, intime, ce que nous ne voyons ni n’écoutons. Les thèmes sont multiples et parallèles.

La dramaturgie de l’espace fait apparaître sa propre typologie du jeu scénique, comme, par exemple, la réélaboration de tous les codes qui composent le langage scénique ( dramaturgie de l’objet, des actions et des installations scéniques, dramaturgie de la lumière et du son).

Art politique — Problème d’une époque

Si au XXe siècle la politique, qui était le lieu des fictions de notre civilisation, était liée à l’art, aujourd’hui, elle se limite à l’administration d’un système économique ; elle ne parle pas de l’univers, de la mort, de ce qui n’existe pas. L’art s’éloigne de la politique de partis car elle n’assume plus ce lieu de fictions. C’est l’art qui en a pris la relève et qui construit aujourd’hui les fictions dont se nourrit la réalité, tout comme autrefois la politique construisait les fictions qui alimentaient l’art. Rappelons que la démocratie naît lorsque, pendant la renaissance, l’art se met à parler de l’homme et livre un savoir à cette nouvelle fiction.

Si, à un certain moment, j’ai écrit pour résister aux discours de la dictature — c’est d’ailleurs ce qui m’a incité à faire du théâtre — aujourd’hui, j’emploie toute mon énergie à résister contre les fictions de la réalité. Autant de discours qui nous envahissent, qui disent comment regarder le monde, comment y vivre et quelles sont ses valeurs. C’est peut-être parce que j’ai vécu le déclin des vérités assénées par l’idéologie et que j’ai vu comment elles étaient remplacées par d’autres fictions, que je considère le monde environnant comme une fiction élaborée pour nourrir un quelconque pouvoir.

D’où ma préoccupation de vouloir expliquer en quoi tous les discours sont des fictions sur la réalité pour faire régner un ordre nécessaire. Je voudrais montrer comment ils se dissipent, se contredisent et se renouvellent pour nourrir une certaine manière de penser l’existence.

Il ne faut pas croire pour autant que la « vérité » perceptive se trouve dans la théâtralité ou dans mon cerveau. Il faut, au contraire, remettre constamment en question sa validité.

À partir de ce lieu d’écriture qu’est la scène, je crois pouvoir trouver des points de fuite, ou de résistance, comme j’aimerais les nommer, au profit d’une pensée qui ne se contente plus des vérités de sa culture ou de son monde environnant.

Je n’ai pas la prétention de pouvoir résoudre les problèmes que je viens de pointer.

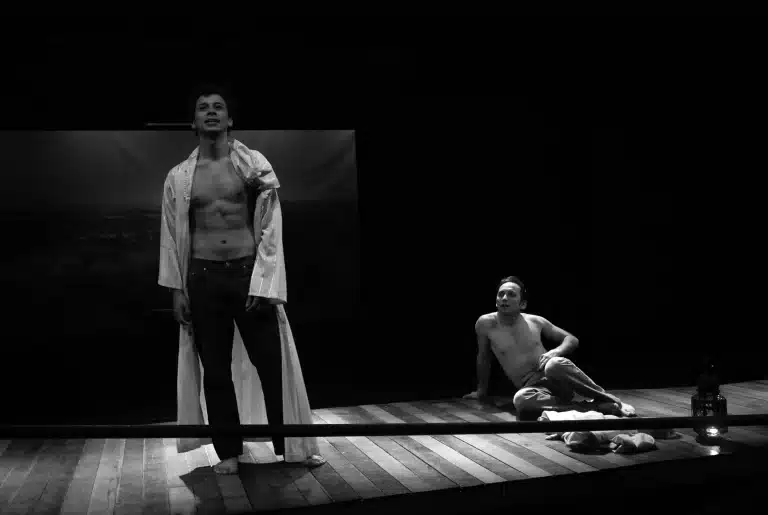

FIN DE L’ÉCLIPSE ( 2007) est une pièce sur la manière de construire des fictions, un texte sur la création.

Il y a une fable où le théâtre se voit en rêve dans un monde où la mort n’existe pas, car elle est en soi une fiction, puisque les histoires se renouvellent incessamment dans une espèce de spirale labyrinthique qui n’est freinée que par la temporalité extérieure de la représentation.

C’est ainsi que surgit une structure comprenant de multiples fictions qui s’entrechoquent, comme s’il s’agissait de rompre les dogmes de la réalité ou du théâtre qui prétendent nous mener directement quelque part alors que le chemin pour y parvenir est semé d’embûches.

La fin du parcours n’est pas seulement un recommencement mais un changement qui admet plusieurs fins.

Le texte véhicule ainsi une mémoire scénique, clef de voûte dans l’assimilation de sa narrativité.

La pièce de théâtre ne pourrait pas exister s’il n’y avait pas eu gestation des référents scéniques auxquels elle renvoie ou si les faits historiques n’avaient pas existé.

On ne peut écrire qu’à partir de ce qui arrive à l’espèce à laquelle on appartient, et la pièce reflète le labyrinthe mental dans lequel on se trouve, les mondes virtuels et la multiplicité des dimensions qui nous envahissent et qui ne sont pas à considérer comme une fiction mais comme le produit d’un monde virtuel, global.

FIN DE L’ÉCLIPSE est un parcours à travers la conquête, l’époque romantique de 1880 et le monde contemporain. On y trouve des gens qui s’aiment, des alter ego,

la guerre d’Irak, un réveil sur les plages cubaines, le souvenir des exécutions après un coup d’état, des moments de rencontre entre un groupe révolutionnaire conservateur, l’allégorie du théâtre joyeux, des propos métaphysiques sur l’univers, qui est le seul lieu d’évasion.

C’est à partir de cette multiplicité de lieux que l’on peut rêver ce qu’il advient, représenter ce qui se dit ou se commente sur scène, ce qui s’y passe et ce qui remet en cause la chose représentée. Ce sont des lieux où une scène peut rêver de la scène qui la précède.

Ce texte s’appuie, au-delà de sa structure, sur différentes formes d’écriture scénique, sur la construction de phrases et d’idées que notre langue a engendrées pour construire ses fictions artistiques.

Nous renvoyons à des formes qui permettent de montrer comment l’écriture représente nos émotions sur scène.

La pièce parle du théâtre, à partir du théâtre, et fait l’apologie que ce qui vient d’être dit. Il est évident que, en définitive, parler à partir du théâtre, c’est forcément parler de la réalité.

D’une certaine manière, il y a le problème de ne pas pouvoir construire une vérité pour la fiction.

Finalement, FIN DE L’ÉCLIPSE montre peut-être l’impossibilité de créer une fiction.

Quelques données sur notre scène nationale

Il y a aujourd’hui vingt-trois écoles de théâtre universitaire. Cette explosion ne signifie pas que le pays se soit développé. Les réponses des élèves interrogés révèlent le désir d’étudier le théâtre pour trouver un lieu de manifestation personnelle et d’expression (les canaux traditionnels comme la religion et la politique one disparu).

Nous sommes confrontés à l’irruption de toute une écriture scénique contemporaine. À Santiago, il y a un festival annuel de dramaturgie nationale qui récompense le lauréat en mettant en scène sa pièce. Ces dix dernières années, le festival a reçu plus de mille textes inédits dom la majorité des auteurs sont des jeunes de 23 à 30 ans.

Les programmes des théâtres se centrent sur la mise en scène des auteurs contemporains et nous assistons à l’émergence de metteurs en scène, auteurs de leurs propres textes, dom les références ne sont plus celles du centre (Europe, États Unis) mais celles de la scène nationale.

Ce n’est pas que l’Occident ait cessé d’être source d’inspiration mais la mondialisation n’affecte que la culture de marché, pas celle de l’art. L’influence de la dramaturgie internationale s’est dissipée.

L’Occident ne propose plus d’utopies collectives et n’a donc plus, comme par le passé, de représentants artistiques porteurs d’un militantisme artistique international (formes scéniques de l’idéologie).

Il est fort possible que le déclin des modèles idéologiques ait conduit au déclin des modèles artistiques. C’est ainsi que la « vérité » de la représentation est devenue schizophrénique, à moins qu’elle ne se trouve entre les mains de chaque créateur. Chacun pourra voir s’il arrive à convoquer les émotions de son territoire et à révéler de nouveaux savoirs sur la construction de nos itinéraires. Il n’y a pas de liberté d’expression sans la diffusion. Aujourd’hui, au Chili, la création scénique se trouve confrontée au problème de sa diffusion. Il y a des créateurs et du public mais les médias se centrent sur la diffusion de la culture globalisée, des figures médiatiques télévisuelles, de la culture de marché ou du théâtre de marché.

La difficulté de faire exister les pièces de théâtre est liée à une diffusion nulle ou minime. Bon nombre de créations sont à la merci de leur diffusion. Cette nouvelle culture médiatique déconnecte le public, non seulement des créations contemporaines, mais aussi d’un patrimoine culturel qui se dissipe peu à peu. C’est pour cela que, à mon sens, la liberté d’expression cesse d’exister lorsqu’elle est coupée de la diffusion. On est face à une situation de censure démocratique où la liberté éditoriale fait fi des devoirs éthiques et où les moyens économiques nécessaires à une véritable diffusion devraient être les mêmes que ceux qu’emploie le marketing.

C’est dans ce contexte que la création scénique, au Chili, redevient un lieu de résistance et oeuvre comme un anticorps contre la mondialisation et les discours fictionnels.