* Cet article reprend les propos de mes articles sur la TRILOGIE TESTIMONIALE et sur la TRILOGIE LA PATRIE, publiés en espagnol. Voir : Lagos de Kassai, M. Soledad, « Teatro La Memoria : hacia una poética de la marginalidad en el teatro chileno de los noventa„, dans Revista Apuntes n° 112, Santiago de Chile 1997, p. 104 – 114.

IL EST IMPOSSIBLE de faire une comparaison entre deux trilogies qui ont eu un impact conséquent dans le milieu théâtral national sans passer par des précisions historico-socio-politico-culturelles. Le contexte dans lequel toutes deux ont surgi est évidemment différent : la première est une réaction à une longue période autoritaire pendant les premières années de la « redémocratisation » du Chili ; la deuxième, une critique du défaut de mémoire après quinze années de « redémocratisation ».

Malgré le soulagement que représenta pour de vastes secteurs de la population le fait de pouvoir s’exprimer en public sans craindre d’être emprisonné, torturé ou porté disparu, les premières années de mise en place d’une nouvelle forme de démocratie étaient toujours empreintes des séquelles du terrorisme d’état exercé pendant la longue période du régime autoritaire d’Augusta Pinochet.

Dix-sept ans plus tard, dans le contexte d’un pays qui se perçoit comme moderne, avec des indices élevés de croissance économique et un pouvoir d’achat plus important pour les secteurs exclus auparavant de la sphère de la consommation, les problèmes ont changé. La critique sociale s’en prend maintenant à l’inégalité devant l’accès à l’éducation, à la santé et à la justice.

D’autre part, on remarque un malaise général parmi les jeunes, qui se rendent compte que le système politique assure la continuité du modèle économique hérité du gouvernement militaire, modèle qui a modifié toutes les sphères de la société. Le pourcentage élevé de jeunes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales révèle un tel malaise. Ne pas s’inscrire sur les listes électorales, j’en suis convaincue, ne constitue nullement un sentiment d’indifférence, comme on a coutume de le dire, mais bel et bien une prise de position active. Depuis la « redémocratisation », il n’y a pas eu non plus une ferme volonté politique, toutes tendances parlementaires confondues, de réformer la Constitution de 1980 qui continue de réglementer la vie sociale de tous les Chiliens.

S’il est vrai que le quatrième gouvernement de la Concertación, présidé par Michelle Bachelet, a introduit une dimension plus sociale et que, en 2006, il a envoyé au parlement une proposition de réforme du système binominal, sous lequel sont élus les représentants de la Chambre des Députés, le Sénat, les maires et les conseillers municipaux — proposition rejetée par les partis de la Concertación et de l’opposition qui a motivé l’élaboration d’une nouvelle proposition le 5 avril 2007 -, les problèmes que pose la mise en marche d’un nouveau système de transport public — Transantiago -, ont débouché sur un mécontentement généralisé, particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés qui sentent que leurs revendications et leurs besoins ne sont pas satisfaits. Le système de transport constituera, de toute évidence, une réforme très positive à long terme, mais pour le moment les médias soulignent essentiellement ses défauts. Il en va de même pour la proposition de réforme de l’éducation déposée par le gouvernement au Parlement en avril 2007, qui est présentée par les médias comme une erreur aux graves conséquences pour l’avenir.

Les partis de l’opposition essaient de donner une image d’unité pour critiquer le désordre qu’ils remarquent dans la coalition gouvernementale et assurer qu’ils sont une réelle alternative gouvernementale pour les prochaines élections présidentielles de 2009. Avec différents cas de corruption, en cours d’investigation, qui ternissent l’image d’un pays qui se dit irréprochable, la déception grandit non seulement chez les jeunes mais dans de vastes secteurs de la société. La droite veut s’approprier ce vote-sanction pour gagner les prochaines élections municipales d’octobre 2008 qui seront décisives pour les présidentielles.

Dans les années 80, le théâtre chilien devient un lieu de résistance contre une situation de répression et d’injustice1 . À cette époque émerge une génération de metteurs en scène qui, à travers de nouveaux langages scéniques centrés sur le rôle de la mise en scène, rendent compte de leur analyse sociale en privilégiant une esthétique qui leur est propre2. Si les grands thèmes de l’écriture dramatique au Chili demeurent les mêmes — la marginalité entre autres‑, le traitement de ces thèmes ne signifie pas une dénonciation frontale, mais une recherche autour de la complexité du phénomène social qui est montré sur scène. De nouveaux espaces non-théâtraux accueillent cette recherche : maisons, hangars ou usines. C’est aussi l’époque où le théâtre de rue connaît une popularité inhabituelle3.

La marginalité et l’identité sont les deux faces d’une même pièce : les années 80 ont été un champ d’observation et de recherche autour de ces deux thèmes. Les metteurs en scène Alfredo Castro ( Teatro La Memoria) et Rodrigo Pérez ( Teatro La Provincia) sont plus que des compagnons de voyages dans la recherche esthétique et éthique. Pérez a été et continue d’être acteur au Teatro La Memoria : il a participé comme interprète dans la TRILOGÍA TESTIMONIAL, ainsi que dans MANO DE OBRA (Main-d’œuvre), adaptation de l’œuvre éponyme de Diamela Eltit, mise en scène par Alfredo Castro4. Cependant, il décida de créer sa propre compagnie pour réfléchir autour de notre conflictuelle identité collective et individuelle.

Dans les années 90, le théâtre continue de s’intéresser au problème de la marginalité5, mais l’aborde en se basant sur les travaux de recherche des metteurs en scènes plutôt que sur des textes dramatiques, amplifiant ainsi les variations thématiques dans un contexte socio-politico- culturel redéfini. On commence à explorer, entre autres thèmes, les zones interdites ou sombres de notre identité individuelle et collective, les relations de couple, la solitude et la détresse émotionnelle des individus.

Au début des années 2000, le dialogue interculturel s’intensifie grâce au Festival de Dramaturgie Européenne Contemporaine qui permet aux créateurs nationaux de connaître et d’affronter l’œuvre de leurs contemporains européens. En 2007, le festival célèbre sa septième édition et les meilleurs metteurs en scènes et acteurs chiliens sont invités aux semi-mises en scènes et lectures dramatisées. Ce festival a eu une influence sur l’écriture de nouveaux auteurs issus, presque tous, de la pratique théâtrale et non de la littérature. L’influence est d’autant plus grande qu’il s’agit d’auteurs qui sont apparus à une époque postérieure au traumatisme de 1973 et qui, dans un monde globalisé, ont des problèmes similaires à ceux des jeunes de leur génération qui vivent dans des pays apparemment très différents du Chili, mais qui partagent une certaine sensibilité commune et un regard sans préjugés sur leur société6.

TRILOGÍA TESTIMONIAL — Teatro La Memoria

La marginalité présente sur scène dans les années 90 constitue un univers d’antagonismes explicites ou implicites entre ceux qui appartiennent au système et ceux qui restent en dehors, antagonismes nourris de cosmovisions qui s’excluent mais qui ne se sont pas abordées d’un point de vue didactico-moralisateur.

Les témoignages des personnages des pièces qui composent la TRILOGÍA TESTIMONIAL, par exemple, sont insérés dans un microcosme marginalisé qui révèle — l’existence d’aspects sombres ou cachés, toujours latents, d’un macrocosme que l’on appellerait la société.

Dans le cadre du traitement du matériau qui est à l’origine des réflexions que je me propose d’exposer, la marginalité, comme terme multidimensionnel, ne renvoie pas uniquement à la marginalité sociale, mais aussi à la marginalité implicite que suppose l’emploi du témoignage comme support d’une recherche esthétique.

A travers le processus de « parler de soi-même », de témoigner, l’individu devient unique, particulier. L’identité individuelle s’acquiert avec l’aide de l’histoire personnelle et elle relève plus d’un processus que d’un état. La mémoire, donnée de l’identité individuelle, présuppose l’existence d’une personne. Les modalités du souvenir ont un spectre large qui va de la totalité à la fragmentation. Dans les témoignages, les individus décrivent l’image qu’ils ont de soi et des autres dans un processus mis en œuvre en situation et en relation avec les autres. En ce sens, le témoignage individuel établit une relation dialectique avec l’univers normatif où il est inséré : la relation entre individu et société peut aller de l’harmonie à la négation.

Dans la construction de l’histoire d’un groupe, comprise comme la cohabitation d’histoires individuelles, le témoignage a joué, sans aucun doute, un rôle important. Cependant, dans la construction et perpétuation d’un cadre référentiel culturel bien déterminé — la nation chilienne -, les bases testimoniales considérées comme le fondement de l’Histoire n’ont pas été précisément celles de groupes comme les homosexuels, les criminels, les fous ou les artistes de cirque. L’acte d’appropriation des témoignages par ces groupes, perpétré par le Teatro La Memoria, constitue une subversion : ces témoignages, basés sur des recherches empiriques, révèlent ce qu’ils ne disent pas ; la fonction de la parole comme véhicule testimonial signifiant ou communicatif est inversé. Alfredo Castro dit : « L’utilisation du témoignage comme source de création m’a permis de récupérer un langage qui a été expulsé de la scène à cause de son pouvoir de révélation et de sa dangerosité.7 »

Éléments de marginalité dans la TRILOGÍA TESTIMONIAL

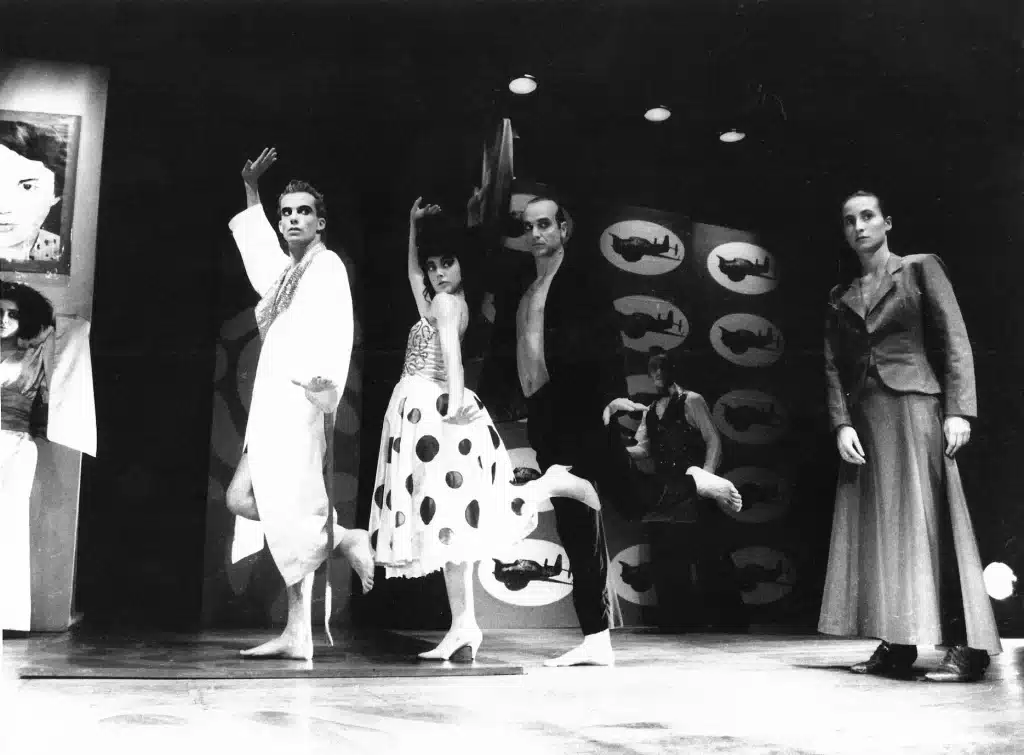

Dans les trois pièces qui composent la TRILOGÍA TESTIMONIAL, nous nous trouvons face à des univers de personnages plongés dans des situations ou des mondes qui, à première vue, sont déconnectés du système dominant, mais qui constituent un tout organique et structuré. Ces mondes se nourrissent de témoignages oraux, compilés, élaborés comme matériau symbolique et poétique, et, finalement, mis en scène. La prédominance d’une structure que l’on appellerait phonocentrique8 dans le langage des témoignages privilégie la fragmentation, la superposition de codes et la mise en relief d’un non-dit. Dans chaque microcosme dramatique, ceux qui exposent leur marginalité sont amenés à cohabiter, regroupés autour d’un trait commun, et livrent leur vision particulière du monde à partir de leur réalité. Il y a des constantes thématiques qui sous-tendent cette cosmovision dans la TRILOGÍA:la crainte, la solitude comme conséquence de l’abandon ou de la détresse, la mort, l’omniprésence/ omniabsence de la mère et du père et la prise de conscience de sa propre marginalité. Les pièces ne sont pas déclamatoires car elles ne sont pas uniquement le fait du langage oral. Les langages scéniques employés dans les trois pièces diffèrent entre eux : on passe d’une mise en scène basée sur l’économie de signes, où la gestuelle et le corps de l’acteur constituent l’axe central (LA MANZANA DE ADÁN, La Pomme d’Adam), à la démesure, à la présence de réseaux signifiants polyvalents, à l’exaltation de la parole (HISTORIA DE LA SANGRE, Histoire du sang), et on aboutit finalement à une réflexion métaphysique posée comme un ami-divertissement qui se base sur des intertextualités et des métalangages du monde de la magie et des illusionnismes (Los DÍAS TUERTOS, Les Jours borgnes).

LA MANZANA DE ADÁN (La pomme d’Adam): Témoignages de travestis de prostitués9.

La journaliste Claudia Donoso et la photographe Paz Errazuriz publient en 1990 leur livre LA MANZANA DE ADÁN10, une compilation de témoignages de travestis prostitués qui, entre 1982 et 1987, ont exercé leur métier dans les bordels « La Palmera » et « La Carlina » de Santiago, et « La J aula » et « La Sota » de Talca. Le Teatro La Memoria effectue une sélection parmi les témoignages compilés par Donoso /Errazuriz. Il élabore d’abord un texte dramatique puis un texte scénique fortement centré sur le langage corporel et gestuel des acteurs11 , avec un langage dramatique au contenu très symbolique et poétique qui respecte le ton et le registre des témoi- gnages publiés. Ce corpus testimonial se caractérise par des éléments sociolectaux et idiolectaux qui sont le fait des émetteurs et non des compilatrices, lesquelles ne corrigent ni les chilénismes, ni les vulgarismes, ni les expressions orales, ni l’alternance des genres grammaticaux, propres de la zone où se trouvent les émetteurs des énoncés (zone d’une identité doublement divisée)12.

La pièce en un acte LA MANZANA DE ADÁN se construit autour des témoignages de deux homosexuels, travestis prostitués (Leo-Evelyn et Keko-Pilar ), de leur mère (Mercedes Sierra), d’un autre travesti prostitué (Leila) et d’un autre homosexuel au passé aristocratique (Gaston Padilla) qui sert de lien entre les situations dramatiques déclenchées par les témoignages. Les personnages adoptent les caractéristiques de la voie directe, à travers des monologues qui se caractérisent par la pseudo-fragmentation discursive. Ces monologues, en fait, articulent un principe structurant transgressif dont le but est de dévoiler et de déconstruire un type spécifique de marginalité.

Dans LA MANZANADE ADÁN (1992), les antagonistes ne se voient pas sur scène ; ils sont presque toujours évoqués à travers la narration de faits qui révèlent la situation marginale dans laquelle vivent les protagonistes (les travestis). Ces témoignages soulignent clairement que les antagonistes sont de diverses natures. Au sommet de la pyramide se trouvent les représentants du pouvoir que l’on peut clairement identifier. Ils sont détenteurs d’un discours oppressif et destructeur ; ce sont par exemple les militaires, les policiers et les détectives :

« Ils en ont tué plusieurs pendant le coup d’état. Mariliz, qui était très jolie, et Liz Taylor, ils l’ont tuée. C’était à Noël. On a retrouvé son corps dans la rivière Mapocho, entièrement transpercé par des coups de baïonnette. Ce n’était pas des coups de canif, parce que, à l’Institut Médico-légal on nous a dit : « ce ne sont pas des coups de canif, ce sont des coups de baïonnette »13.

On trouve aussi les représentants implicites du pouvoir, incarnés par les propriétaires des bordels où travaillent les travestis, par exemple, et par les clients qui s’y rendent et rémunèrent les services des travestis, mais qui n’assument pas leur propre marginalité d’homosexuels dans un système qui les discrimine :

« … Carlina n’est pas morte. Elle doit encore racheter beaucoup de péchés … Paty est morte, un travesti qui était Maître de Cérémonies. Ça fait plus de vingt ans qu’elle était dans ce bordel et nous avons dû nous cotiser toutes pour l’enterrement. La vieille a fait dire qu’elle n’avait rien à voir là-dedans, qu’on devait s’arranger entre nous. Elle a même pas envoyé une gerbe … »14

« Si je tombe sur un client bien foutu, je me sens bien, je sens le sexe. C’est surtout pas de l’amour… Une fois y en a un qui a sorti un revolver. On m’a aussi menacée avec des canifs et des couteaux. Ici, nous avons toutes des cicatrices … »15

Un peu plus bas dans la pyramide, se trouvent les détenteurs d’un discours moraliste-religieux et de sanction sociale dont les propres marginaux ne peuvent échapper. Dans le cas de LA MANZANA DE ADÁN la marginalité est de nature sexuelle, mais elle se nourrit aussi d’une autoperception de la marginalité :

« Je ne sais pas ce qui est arrivé à Coral. Elle s’est enlevé son maquillage et elle est sortie dans la rue vers quatre heure du matin. Le lendemain, elle est arrivée à dix heures, repentie, elle avait senti le poids de la morale. Elle s’est coupé les cheveux et elle les a laissés à sa mère pour lui faire comprendre qu’elle s’était retirée de ce milieu. Là, elle a appelé ses amis pédés et elle leur a tout donné. Elle a dit que le Pape l’avait laissée comme ça, qu’elle avait tellement écouté le Pape que ça l’a fait réfléchir et qu’elle s’était rendu compte qu’elle était égarée du droit chemin … »16

HISTORIA DE LA SANGRE (Histoire du sang): Témoignages de criminels et de fous17

En amont de la mise en scène, il y a eu un travail de recherche empirique : en 1991, Alfredo Castro et Rodrigo Pérez (acteur du TeatroLa Memoria) font une compilation de témoignages de patients internés dans des cliniques psychiatriques et de prisonniers condamnés pour crimes passionnels. Francesca Lombardo écrit le monologue de Rosa Faundez, la vendeuse de journaux qui en 1923 tua son concubin par jalousie. Elle le dépeça et dispersa les morceaux dans Santiago. Le crime de Rosa fit la une des faits-divers à l’époque. Son témoignage est le fil conducteur de la trame.

Les spectateurs sont confrontés à six témoignages ou monologues superposés qui sont le principe structurant du texte scénique. Il s’agit des témoignages de Rosa Faundez, Isabel la Mapuche, la Chica del Peral, el Chilenito Bueno, la Gran Bestia et le Boxeador. La chienne empaillée parle de temps en temps et représente la mère castratrice qui provoque la crainte. Grâce au costume et au maquillage, on peut identifier tous les personnages, parmi lesquels se trouve un prototype connu dans la société chilienne pour avoir commis un crime atroce. Rosa est la vendeuse de journaux des années 20 ; Isabel, l’indigène qui arrive de l’intérieur du pays à la capitale et qui y trouve un emploi de serveuse ou de prostituée ; la Chica del Peral est la femme battue qui est devenue folle et veut ressembler aux chanteuses étrangères des années 50 ou 60 ; le Chilenito Bueno est le serveur de restaurant attiré par l’héroïsme et qui aurait aimé être jeune premier du cinéma mexicain des années 50 ; la Gran Bestia est le paysan profondément attaché à la nature qui satisfait son appétit de possession en pratiquant la zoophilie et le Boxeador, Peso Hoja-Mosca-Junior (Poids Pré-Mini-Mouche-Junior), est le boxeur rachitique, sous-alimenté, d’un pays du tiers-monde, qui ne gagnera probablement jamais un grand combat.18

Notre attention est attirée par la très faible interaction entre les personnages sur scène, soulignée par divers éléments scénographiques. Rosa, par exemple, est toujours enfermée dans sa vitrine, Isabel ne sort jamais de son espace, séparé des autres par un plastique jaune.

Le sang est évoqué dans chacun des récits des personnages dont le seul acte héroïque est d’avoir assassiné par amour et d’être acteur de l’Histoire non officielle du pays. L’absence de sang sur scène engendre l’hémorragie de « … notre sang, celui qui stagne et celui qui est déversé, et aussi du sang coagulé dans la mémoire. »19