Jean-Louis Perrier : Qui est l’auteur de Inferno, Purgatorio et Paradiso, les trois pièces inspirées de La Divine Comédie que tu présentes à Avignon ?

Romeo Castellucci : La place de l’auteur, ou ce qui demeure de son dur imago, est une chambre vide occupée à chaque fois par une personne différente : il y a eu Dante, il y a moi, il y aura les spectateurs.

J.-L. P. : Il y aurait trois composantes ?

R. C. : Trois potentiellement. J’en appelle à la force créatrice du spectateur. Il peut être l’auteur de sa propre vision. Le spectateur peut former l’œuvre dans ce centre flottant, sans gravité, qu’est son cerveau.

J.-L. P. : Penses-tu à lui quand tu mets en scène ?

R. C. : Pas du tout. Car ce serait imaginer ses besoins. Je n’imagine pas sa place. Je pleure. Je suis lui. À deux différences près : l’une, parce que je dois voir les images à l’avance dans une approche dramaturgique ; l’autre parce que je dois les congeler, alors que le spectateur doit faire le même processus en sens inverse : il doit briser la glace des images.

J.-L. P. : La première composante de l’« auteur » est Dante. Que reste-t-il de lui dans tes trois spectacles ?

R. C. : Rien. Il a disparu. En moi. Reste la géométrie et le système de l’imagination. J’ai suivi la position de l’artiste Dante, plutôt que son œuvre. Dans ce voyage de l’imagination, l’invention la plus étonnante, c’est que Dante voit et qu’en même temps il est vu. Ce simple fait le place à l’origine d’une certaine idée de l’art. Il invente la figure de l’artiste. La figure de l’artiste comme figure autonome naît à cette époque avec Giotto et Dante. Tous deux s’érigent en auteurs. Tous deux, d’une certaine façon, brisent un système : byzantin d’un côté, latin de l’autre, deux codes forts. Ils s’élèvent au-dessus de ces systèmes.

J.-L. P. : Si la figure de l’artiste se construit dans le texte chez Dante, j’ai l’impression qu’elle se construit chez toi dans l’effacement du texte, couche après couche, pour arriver à ta propre création.

R. C. : Quand je travaille sur un livre il ne s’agit jamais d’effacer mais d’absorber, à travers la peau, par la voie épidermique. La peau est tout. Le monde est ce qui est au-delà de notre peau. Laisser filtrer un livre à travers la peau, c’est accepter que le monde pénètre en toi et vienne s’y imprimer au plus profond. De là, je peux dégager une structure complexe, pactiser avec elle et l’éliminer.

J.-L. P. : Quand tu dis que le texte est absorbé dans ton travail, est-ce parce que la langue en dit trop — ou pas assez ?

R. C. : Les deux.

J.-L. P. : Penses-tu qu’elle risque de détruire ton théâtre ?

R. C. : Non. Mais elle risque de donner au système d’images un volume que je considère comme bidimensionnel. Par ailleurs, la parole peut parfois devenir transparente. Il y a des mots qui deviennent alors comme des lumières, des ombres ou des corps. Il faut les penser. Travailler sur la lumière comme de la parole, ou travailler avec les corps des acteurs ou des animaux comme de la musique. Le théâtre a besoin de cinq dimensions : hauteur, profondeur, largeur, lignes, surfaces, volumes — avec le temps — la quatrième dimension. Et il y a la cinquième, dans l’entrée de l’acteur, qui forme comme le cinquième mur d’une chambre à quatre murs. D’où vient-il ?

J.-L. P. : Pour la première fois, tu collabores avec une chorégraphe, Cindy van Acker. Au théâtre, l’auteur est-il celui qui réunit les formes ?

R. C. : Avec Cindy van Acker, qui a développé un superbe travail sur la bradycinétique et le mouvement au sol, nous avons travaillé surtout le mouvement de la masse d’Inferno. Oui, pour moi, le théâtre est la forme d’art vers laquelle tous les autres convergent depuis la nuit des temps, des cavernes de toujours, du futur imaginé à travers le passé, et dans la forme future. De tous les arts, le théâtre est le plus en potentiel. Il travaille sur la possibilité. Le théâtre vole le temps du spectateur. Il vole du temps à la réalité. Il oblige le temps réel à une autre réalité. Parce que le théâtre est surtout l’art du temps. L’art du vol. Voler à la réalité du temps si rapidement qu’il en paraisse arrêté.

J.-L. P. : Le temps au théâtre est-il plus important que l’espace ?

R. C. : Le fait d’apparaître, de se déplacer, de parler sont des outils pour forger du temps. Le temps est le lit du fleuve, de la forme-théâtre.

J.-L. P. : La dimension plastique est moins importante que la dimension musicale ?

R. C. : Il faut trouver la clef du temps. Chaque pièce a un temps différent. Il s’agit d’une rencontre. Parfois elle se fait, parfois non.

J.-L. P. : À quel moment sais-tu que tu as trouvé le temps ?

R. C. : Il advient. C’est évident. C’est un moment d’irradiation. Je ne saurais dire comment, mais c’est clair pour moi. C’est, ou ce n’est pas. Point.

J.-L. P. : Pour en revenir à une question déjà abordée — est-ce que tu as un sentiment de beauté à ce moment ?

R. C. : Oui. C’est le mot qui convient. Si tu es capable de trouver cette amande du temps, à ce moment-là c’est possible de percer la réalité.

J.-L. P. : Tu penses que la beauté est de l’autre côté de la réalité ?

R. C. : D’un autre côté, mais sur le même plan, dans la mesure où il s’agit d’une surface. Il faut passer à travers, comme à travers le voile d’eau d’une piscine. Il faut se plonger à travers le drap transparent de la surface. Aller au plus profond de la surface. Ce n’est pas un paradoxe de plus. La surface, c’est tout ce que nous avons en termes de peau, de sang dévoilé, de vision, de pure communicabilité du monde.

J.-L. P. : Cette traversée de la réalité pour trouver la beauté implique-t-elle une démarche intellectuelle ?

R. C. : Non. Pour moi, c’est toujours un in medias res¹ hyper-violent, un cadrage mental et une « scène ».

J.-L. P. : La beauté a‑t-elle besoin d’une forme d’équilibre ou de déséquilibre ?

R. C. : La beauté a besoin d’équilibre. Même si elle apparaît dans le désordre, dans l’ordure, il s’agit d’un équilibre absolu. La beauté est dans l’exactitude. Nous sommes touchés par l’exactitude d’une forme, par l’exactitude d’un autre temps qui est capable de s’imprimer, de dépasser la communauté, de dépasser le langage, de rompre les digues et de pénétrer la conscience. Il s’agit de quelque chose que tu ne peux plus faire tomber en une phrase. Et ça, c’est une bonne nouvelle.

J.-L. P. : Est-ce en travaillant la composition, le dosage, le rythme que tu peux arriver à la beauté ?

R. C. : Quand je travaille sur un mot, comme Inferno, le mot peut avoir une importance absolue. Je ne travaille pas avec un texte mais avec un mot. Ça suffit et ça peut être trop parfois. Ce mot devient une porte. Il faut trouver l’exactitude de la formule de ce mot. Qu’est-ce que ça veut dire ? Quelle est sa résonance ? Il faut surprendre le mot même. Qu’est-ce que c’est que ce mot Inferno ? Il faut aller de l’autre côté de ce mot, comprendre son étrangeté particulière. Tous les mots possibles sont vraiment étranges. Il faut répéter, répéter le mot jusqu’à l’abstraction. Qu’est-ce qu’Inferno ? Où est-il ? De quel lieu vient-il ? Qui a inventé ce mot ? Qu’est-ce qu’il veut dire pour moi, pour chacun, quand nous sommes ensemble, quand nous sommes séparés, quand nous nous endormons au fond de notre lit ? On peut travailler avec la lumière, avec la scénographie, avec les corps, mais c’est le mot qui importe.

J.-L. P. : Le mot est en toi ou devant toi ?

R. C. : Au début il est devant moi, parce que c’est une sorte d’accident, de rencontre — l’accident est un thème d’Inferno. Dans l’accident d’automobile, le temps, l’espace, la forme et l’énergie changent en une fraction de seconde. Dans cet arrêt sur une barrière invisible, le Je — le Moi — est projeté hors du corps. Si tu es conducteur, tu es projeté au-delà de l’espace de la forme, dans une autre dimension, hors de la voiture de toi-même, hors de ton corps — ton corps reste là encore longtemps, dans la voiture. La rencontre avec le mot s’effectue ainsi, contre une dimension invisible et extrêmement dure.

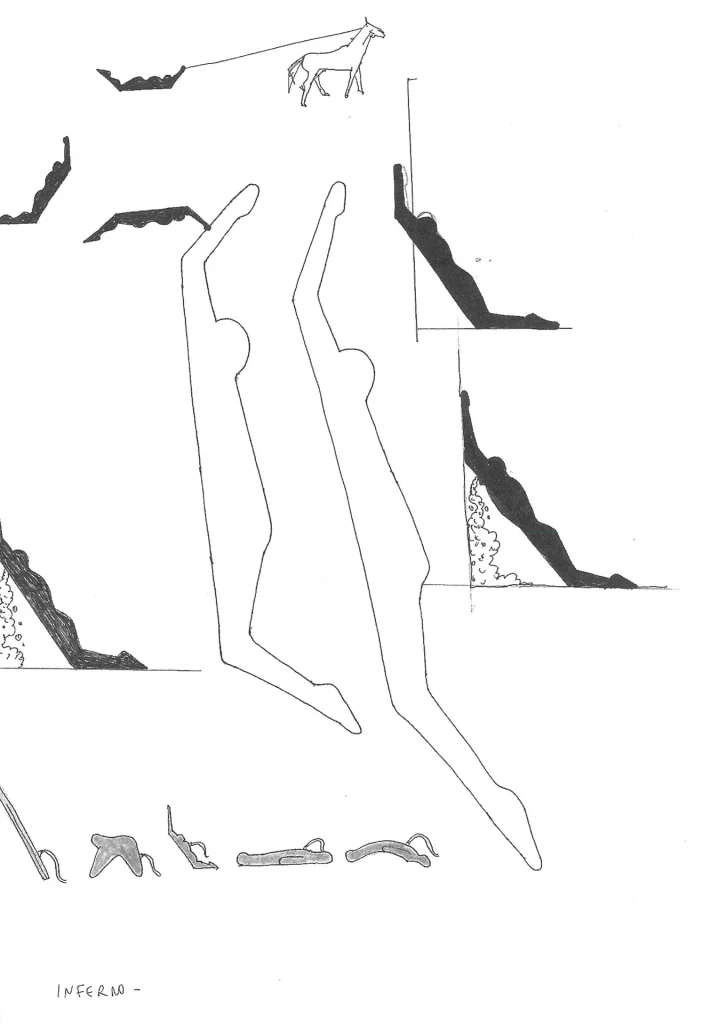

Les croquis ci-dessus esquissent diverses utilisations possibles du « sarcophage » à silhouette humaine. L“idée de le faire tirer par un cheval ne devrait pas être réalisée. En bas, autres études de forme pour le « sarcophage ».