CHAQUE ŒUVRE nouvelle de Romeo Castellucci tente de réinitialiser le théâtre. Comme en informatique, il s’agit de remettre en mouvement ses composants, en réexaminant ce qui le constitue depuis les origines, en se replaçant et en nous replaçant devant eux par des moyens nouveaux. Observez bien : c’est cela qui vous a fait, c’est de cela dont vous êtes faits, saisissez ce que vous pouvez. À cette fin, Romeo Castellucci rappelle et défie les grands commencements : ceux du théâtre lorsqu’il se déclare par les chœurs d’Eschyle (Orestea, una commedia organica ?, 1995) ; de l’opéra dans les voix de Monteverdi (Il Combattimento – Madrigali guerrieri e amorosi, 2000) ; de la littérature italienne à travers La Divina Commedia de Dante (Inferno, Purgatorio, Paradiso, 2008) ; non sans passer par les mythes bibliques (Genesi. From the museum of the sleep, 1999) ; tous éléments largement redistribués dans la Tragedia Endogonidia (2002 – 2005), via les nombreuses haltes à la jouvence Shakespeare (Amleto. La veemente esteriorità della morte di un mollusco, 1992 ; Giulio Cesare, 1997).

En artisan d’une véritable re-naissance du théâtre — le nom de sa compagnie, Societas Raffaello Sanzio, évoque assez le projet —, Romeo Castellucci n’a cessé de re-parcourir les textes les plus hauts, avant de les incorporer dans cet art toujours à venir, quoique porteur d’un nom si ancien : celui de théâtre. Il ne met pas ces textes en scène à la lettre, mais place l’absorption de la lettre au cœur de la mise en scène, comme si cela allait permettre de retrouver moins le mouvement qui l’a fait naître, que le mouvement même de naître, celui de la création. Chacune de ses œuvres est retour sur la conception, rappelée par les scènes d’insémination in utero ou in vitro — du Combattimento, du très méconnu Voyage au bout de la nuit (Avignon, 1999), d’Uovo di bocca (2000), ou de la Tragedia Endogonidia. Tout spectacle retourne aux moments premiers, en les explorant à l’aide d’une palette d’instruments contemporains sonores et visuels, dont le plus fort de résonances n’est pas le moins attendu : le mot.

À cet égard, son Amleto est fondateur. On sait la quasi-impossibilité de se constituer en homme de théâtre (occidental), ou en personnage (occidental), sans passer par Hamlet. Mais si Romeo Castellucci sacrifie au genre, c’est en nous donnant à voir le spectre d’Hamlet — pas celui de son père, resté outre-tombe. Ce spectre n’est pas seulement le mort-vivant du personnage théâtral : il est spectre au sens physique, dans la décomposition analytique de la matière qui le constitue, de son rayonnement — formes, couleurs et sons, à nos yeux révélés. En ce sens — analytique —, les figures castellucciennes ne traversent pas la scène sans retraverser l’histoire, depuis l’antiquité, sans arborer les traces de leur composition, de leur fabrication, de leur association, et cela seul devrait suffire à freiner, comme voulait bien le voir Freud, certain abandon au sentiment : « Les âmes de L’Enfer de Dante ou les apparitions spectrales dans le Hamlet, le Macbeth, le Jules César de Shakespeare peuvent être lugubres et effrayantes, mais elles sont au fond tout aussi peu étrangement inquiétantes que, par exemple, le monde serein des dieux d’Homère. »1

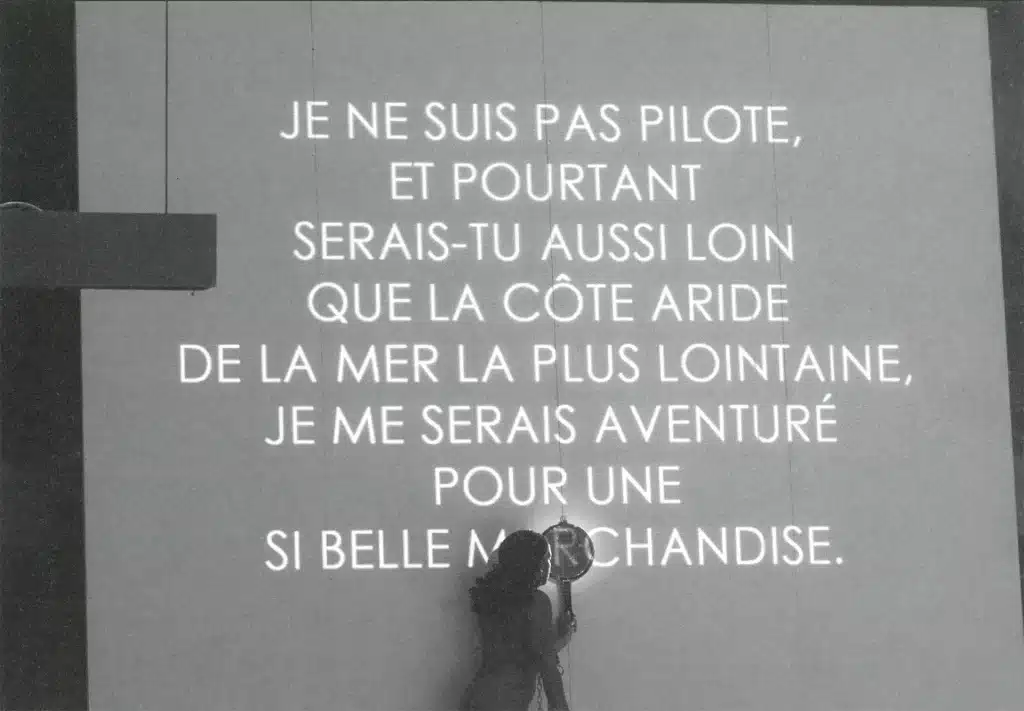

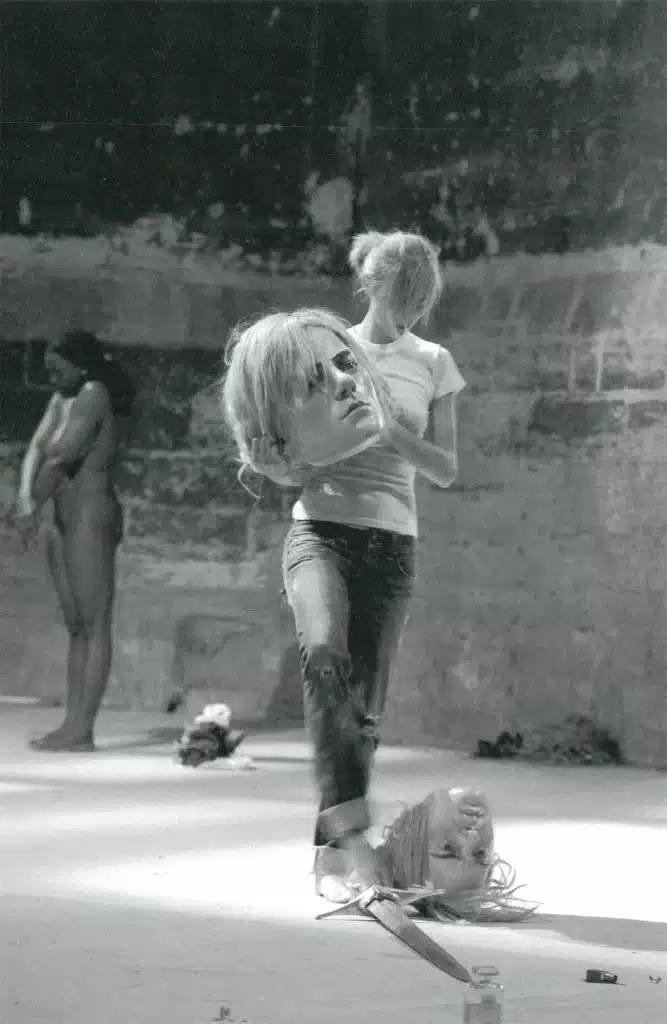

À peine né, Hamlet tremble d’être au monde, d’être en scène, d’être debout. Car, dans le moment même où il se dresse devant les autres, il lui faut porter sa propre figure et la maintenir, comme le fera la jeune femme de Hey Girl !2 avec sa tête démesurément grossie. Hamlet ne s’interroge pas devant un crâne : ce n’est pas la mort qu’il invoque mais sa propre figure, dont il doit porter le sens, trop lourd. C’est le poids de la figure et lui seul qui met en mouvement l’acteur castelluccien. L’acteur ne joue que par défaut : il est porteur — colporteur — de sens. Il le transporte, matériellement, sur scène. L’acteur ne prête pas ses traits à un personnage qui s’adresse à la salle en s’interrogeant : « Être ou ne pas être ? » : il est appareillé, parfois attelé, animalement, au fardeau du signifié, condamné à vivre avec lui cette injonction inscrite au tableau noir : « être et ne pas être ». Au risque de tomber sous le sens, d’être écrasé par la contradiction fondamentale dont il est l’objet.

Quelle que soit la figure à laquelle ils renvoient : sage, saint, héros, homme politique ou femme de la rue (Caïn, Oreste, Jules César, Hamlet, de Gaulle et tant d’autres, sans noms, mais rarement sans référents), les porteurs de Romeo Castellucci sont égaux de traitement. Moins par leur histoire que par leur condition. Tous, à un degré ou un autre, visiblement affectés par le sens, qui ronge leurs propos, leurs gestes et leurs trajectoires — exemplaires, les corps trachéotomisés de Giulio Cesare, amputés de Genesi ou de la Tragedia. Le besoin de signifier les a corrodés comme une lèpre. Ils survivent, transfusés au concept. Au demeurant, la figure est rarement taillée d’un seul bloc. Même lorsqu’elle paraît dotée d’une identité, elle montre des signes de déviation, de déséquilibre, sous un faix de signifiés multiples que l’acteur tente de maintenir ensemble, et ce maintien lui laisse d’autant moins de liberté qu’il est happé par la narration, par la mise en musique du temps.

- Sigmund Freud : L’inquiétante étrangeté et autres essais, Folio essais n° 93. ↩︎

- Sur la parenté d’Amleto et de Hey Girl !, lire Art’O n° 23 : Gianni Manzella, « Alla ricerca del gesto perduto ». ↩︎

- Jacques Le Rider, Dictionnaire du monde germanique, Bayard, 2007. ↩︎

- Marcella Lista, L’Œuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes 1908 – 1914, Éditions du CTHS, 2006. ↩︎

- Entretien avec Catherine Millet à propos de Der Hang zum gesamtkunstwerk, Art Press, n° 86. ↩︎

- Lire ci-après l’entretien avec Romeo Castellucci. ↩︎