G. B. – Si je rencontrais Dieu, je lui dirais que cet enfer il peut se le fourrer dans le cul. Rien ne change […]

F. S. – Tu mourras et tu ne sauras pas si tu es mort ou pas car rien de neuf. Il n’y aura rien de nouveau, rien de rien…1

Avec l’avènement du communisme, puis sa disparition, le thème de l’apocalypse tient du leitmotiv dans la dramaturgie russe. Après Mystère-bouffe de V. Maïakovski (1918), Adam et Ève de M. Boulgakov (1931) et quelques autres pièces antiutopiques, on citera, après la perestroïka, Le Dernier Bouillon2 de Oleg Bogaev (2000), Le Lait noir de Vassili Sigarev (2001), Déluge de Ksenia Dragounskaïa (2003) ou encore Avant le déluge des frères Presniakov (2008)3.

Pour mesurer la distance qui sépare la nouvelle vision eschatologique des précédentes, soviétiques, je m’arrêterai sur La Nuit de Walpurgis ou Les Pas du Commandeur de Venedikt Erofeïev4, une pièce dissidente du milieu des années 1980. Cette œuvre en effet, lue « sous le manteau » avec délectation, a marqué une étape et un paroxysme dans la protestation existentielle et sociale de ces années-là et permet de mettre en évidence ce que les jeunes auteurs ont apporté sur le plan thématique et stylistique.

La Nuit de Walpurgis se déroule dans un hôpital psychiatrique, microcosme cristallisant la brutalité absurde et le cynisme du système totalitaire. Les médecins et les infirmiers torturent en toute impunité les patients qu’ils affaiblissent par les drogues, avilissent par les mauvais traitements, les pires étant réservés aux juifs. Erofeïev brosse ici un tableau ironiquement désespéré de la société soviétique. L’enfer est partout, à l’extérieur de l’asile (où les malades sont fichés comme marginaux, suspects, indésirables) comme à l’intérieur. Ayant depuis longtemps renoncé à toute espérance comme dans La Divine Comédie de Dante, les aliénés attendent un ange exterminateur qui mettra fin à leurs souffrances. L’auteur procède à un renversement carnavalesque des valeurs et propose une purgation des passions par overdose mortelle de toute une chambrée à l’alcool méthylique. Cette parabole sur un monde régi par des règles barbares, au bord de l’explosion fatale, relie La Nuit de Walpurgis à Oxygène, texte du jeune Ivan Vyrypaev (né à Irkoutsk en 1974)5. Mais le texte postmoderne de Erofeïev, truffé de citations savantes (le titre renvoie à Faust, le sous-titre à Dom Juan), tissé de références culturelles, s’adresse à un public de fins lettrés, à une élite friande de recherche stylistique et linguistique. Si ce torrent verbal, entrecoupé de poèmes improvisés et rimés, de parodies, de canulars appelle une lecture / écoute attentive et se savoure lentement, comme un bon cocktail, Oxygène est en revanche un texte écrit pour la profération et la consommation immédiate. On l’aspire comme une grande goulée d’air frais.

1. Reconstituer les crimes pour conjurer la mort

Au cœur du renouveau dramaturgique de ces dix dernières années, représenté entre autres par Ivan Vyrypaev, les frères Dournenkov, Evguéni Grichkovets, Vassili Sigarev, Maksim Kourotchkine, Ekaterina Narchi, Nadejda Vorojbit ou Iouri Klavdiev, les « farces philosophiques » des frères Oleg et Vladimir Presniakov6 s’inscrivent dans le sillage des néo-futuristes des années 1930. Iconoclastes comme eux, ils cultivent un grotesque absurde7.

Ni marginaux, ni SDF, ni bandits, ni nouveaux Russes, ni prisonniers des camps, les personnages des Presniakov sont horriblement normaux, « cool », imprévisibles, sans repères8. Ils ont un côté froidement débonnaire, à la façon du clown souriant de McDonald’s, et cruellement déterminé, à la façon du Sphinx des tragédies antiques. Ils se situent entre les archétypes et les produits de la consommation de masse.

L’insensibilité, à la limite de l’impuissance sexuelle, est portée à un comble comique dans la pièce Dans le rôle de la victime. Olia, la petite amie de Valia — et, dans la version scénique et filmique, le succédané d’Ophélie9 —, masse le sexe de son compagnon tout en comparant la qualité des pains russes et arméniens avec sa belle-mère. Un peu plus loin, Valia demande à Olia de l’étouffer un peu par scarfing pour qu’il puisse ressentir la jouissance sexuelle. « Menia zdes net » (« Je ne suis pas là »), constate-t-il. Seule, l’agression lui permet d’« être là » car elle laisse une trace. Par la douleur, la destruction, la mort. La violence s’avère un remède accessible à tous pour échapper à la paralysie des sentiments, à l’atrophie psychologique. En représentant les victimes, dans les reconstitutions de crimes pour la police, le jeune Valia joue à la mort comme d’autres jouent aux dés. Au final, il entre pour de bon dans la peau de son personnage, devenant lui-même un assassin. Il fait ainsi d’une pierre deux coups, va jusqu’au bout de son travail d’interprète et jusqu’au bout de ses questionnements existentiels. En empoisonnant tous les membres de sa famille, il se prend à la fois pour Hamlet (il règle son conflit avec sa mère, son beau-père, sa fiancée) et pour Raskolnikov (il tue sans motif). Après l’assassinat collectif (version scénique et filmique), il déclare :

« C’est un vrai crime que d’engendrer un enfant, de lui donner la vie, puis de l’abandonner dans le vaste monde… Maintenant je n’ai plus aucune attache et je comprends que je n’existe pas ; il n’y aura donc pas de fin si je n’existe pas ? »

Mais le pire serait que la vie et la non-vie fusionnent dans le cauchemar du sacrifice sans fin, sans rachat ni expiation.

Cet anti-héros tue pour se vacciner contre la peur de la mort. Il vit dans un monde de violence sauvage et gratuite. Dans la première scène, un jeune criminel jaloux plante un couteau dans le cou de son amie, puis cherche à découper le corps et à le jeter dans les toilettes d’une cabine publique. Les adultes qui l’entourent affichent un cynisme, une indifférence et un égocentrisme à peine masqués par des formules convenues. Ainsi la propriétaire de la cabine, lorsqu’elle apprend la façon dont le criminel pensait se débarrasser du corps dépecé, s’exclame : « Bravo ! Tu aurais bouché les WC !10 »

Les corollaires de la violence sont le racisme et la xénophobie. L’autre (l’ennemi de classe, le voisin, l’étranger) devient un bouc émissaire. Paranoïaques chroniques, les personnages de Dans le rôle de la victime soupçonnent les Lettons d’avoir uriné sur les bâtonnets de crabes destinés à l’exportation russe, les Arméniens d’avoir empoisonné les lavach, pains traditionnels dont les Moscovites sont friands, et accusent les Japonais de mettre au menu de leurs restaurants du poisson toxique. Que la Russie ait cessé d’être une grande puissance dépasse l’entendement des aînés. La scène du repas où deux générations — deux conceptions du monde géopolitique et de la vie — s’affrontent représente l’un des sommets comiques de la pièce :

« Le père : Si tu mangeais comme tout le monde, d’où elles sortent ces baguettes, pourquoi tu les utilises ?

Valia : Pour que la vie ne semble pas facile… {…}

Le père : Prends une cuillère comme un homme ! {…} Tout ça, ce n’est pas de chez nous {…}. En Russie, fiston, pour vivre, voilà ce qu’il faut ! (Il brandit une cuillère). Voilà avec quoi on mange pour râcler un maximum et manger pour de vrai, au lieu de picorer avec ces trucs, des baguettes11. »

La mondialisation, avec la mode des restaurants asiatiques, rencontre incompréhension et résistance de la part de ceux qui sont restés longtemps coupés du monde et ont été élevés dans la méfiance pour tout ce qui vient de l’étranger. Mais les Presniakov ne limitent pas la violence sauvage à l’idéologie soviétique. Le crime menace partout, dans les cuisines, les restaurants, les piscines, les bureaux, les aéroports de toute la planète. Et ils ne font pas la différence entre assassins et victimes : la violence est commune, elle constitue l’essence de la sociabilité à l’école, à l’armée, dans les bandes, en famille, elle stimule l’énergie vitale, intellectuelle, créatrice, sexuelle. Charge positive qui soude, elle forme le tissu du corps social.

Chaque pièce des Presniakov présente un simulacre de la société, où les personnages jouent indifféremment le rôle de l’agresseur et/ou de l’agressé. À contre-pied de la russkaïa toska, la nostalgie russe avec sa spiritualité, ses aspirations idéalistes, ce théâtre de l’absurde et de la cruauté postsoviétique rassemble le public dans la dérision, corollaire de la désorientation…

2. Provoquer pour désensibiliser ?

Il n’est pas sûr qu’en faisant de la provocation, les nouveaux auteurs russes souhaitent protéger leurs concitoyens, comme Sarah Kane qui assurait : « Nous devons parfois descendre en enfer par l’imagination pour éviter d’y aller »12. De l’enfer, où ils semblent à l’aise, ils s’amusent à prélever quelques échantillons pour les offrir au public avec un sourire narquois…

De chaire (Gogol), temple (Stanislavski) ou tribune (sous les Soviets), le théâtre russe est devenu aujourd’hui un pur espace de jeu qui, en dépit des horreurs présentées ou évoquées, ne vire jamais au tragique. Non qu’il rejette le système traditionnel des genres mais parce que le tragique suppose que l’on croie à des valeurs, que l’on se passionne pour quelque chose ou quelqu’un. D’ailleurs, le réel ne se prête plus à la représentation réaliste, directe. On le reconstitue pour le filmer — les images vidéos de Dans le rôle de la victime sont une interprétation d’une interprétation13 —, on le raconte sans le montrer — au sein de Teatr.doc14 — ou on le montre en le distanciant par la parabole ou le carnaval. On sent une impossibilité à refléter la réalité comme l’imposait le réalisme socialiste, d’où une quête de nouveaux outils : l’enregistrement au magnétophone par « verbatim », ou le détour par le rire, la métaphore. Le recours au terme de novaïa drama (« nouvelle pièce ») au lieu de « dramaturgie contemporaine », qui désignait les productions soviétiques, souligne moins la rupture historique ou idéologique que l’utilisation d’autres modes d’écritures, engendrés par les transformations économiques. Paupérisés comme la plupart des intellectuels après la chute du régime et contraints de gagner leur vie en dehors du théâtre, les nouveaux auteurs dramatiques travaillent pour les séries TV et souvent pour le cinéma. Cette polyvalence, peu ou mal prise en compte par la critique russe, est essentielle pour prendre la mesure de la structuration / composition des nouveaux textes. Toujours cyniques, les Presniakov ont même clairement exposé les nouvelles règles du jeu à la fin de Dans le rôle de la victime (version publiée). L’œuvre ne s’écrit plus dans la solitude et sous la poussée d’une nécessité intérieure. Elle ne s’écrit pas non plus collectivement, en « brigades ». Les auteurs sont placés dans les conditions de la société de consommation : formatage, nécessaire « piquant » des situations, indispensables ingrédients du succès (une touche d’homosexualité et une fin sensationnelle par mort violente). Ils acceptent le côté aléatoire du storytelling, où l’on peut à tout moment et sous la pression du producteur rajouter un nouvel épisode15. Les conditions du « marché » ne font pas problème. Dans un pays où la vie humaine n’a pas beaucoup d’importance, le poids du théâtre devient tout relatif et son rôle social dérisoire. Il ne vaut pas le sacrifice. Appartiennent à un autre temps les martyrs écrivant pour leurs tiroirs et les artistes affirmant, comme Boulgakov, qu’« être mis dans l’impossibilité d’écrire revient à être enterré vivant »16. La nouvelle génération n’a pas la vocation d’écrire, elle en a juste l’envie ; elle n’appelle pas à la révolte, elle n’incite pas à l’action sociale ou politique (on est loin du théâtre d’agitation ou de l’appel à la praxis des pièces de Brecht), elle informe à titre documentaire ou divertit.

Les Presniakov, ainsi que l’un de leurs metteurs en scène, Kirill Serebrennikov, sont les maîtres de la stiob attitude17, celle des blasés ironiques, voire cyniques, que rien ne peut atteindre, celle des clients assidus des clubs, des amateurs de jeux vidéo, de séries TV et de films (policiers, de science-fiction, porno ou catastrophe). À Nina qui, dans La Mouette, disait : « Apprends à porter ta croix et garde la foi », les jeunes artistes d’aujourd’hui pourraient répliquer : Joue avec ta croix et tiens la foi à distance.

3. Oxygène, ou l’entrée dans la performance

C’est un acte (akt) qu’il faut produire (proizvodit’) ici et maintenant.

Tel est le viatique qui ouvre la composition en dix couplets de Vyrypaev. Cette précision paratextuelle18 s’avère lourde de sens. Le vocabulaire utilisé rompt avec la terminologie en vigueur et de rigueur : akt et non piesa (pièce), deistvie (action) ou postanovka (mise en scène). Peut-être contaminé par les Anglo-Saxons et leur goût de la « performance » (une collaboration avec le Royal Court s’est mise en place avec les jeunes auteurs russes depuis 1999), Vyrypaev suggère que son texte n’existe que dans l’immédiateté du jeu et n’appartient pas à la littérature dramatique, faite pour durer et résister aux interprétations au fil des temps.

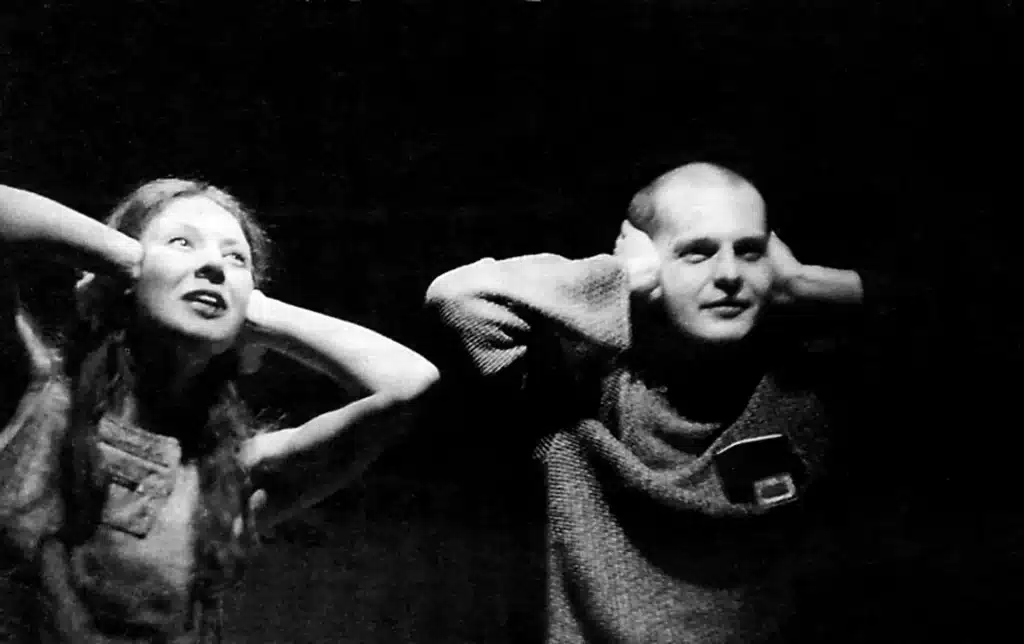

Pour reprendre souffle après une explosion, un tremblement de terre ou le déluge, Vyrypaev propose des variations incantatoires, dansées et rythmées, prévues non pour un espace théâtral voué à la communion culturelle, mais pour un club ou un cabaret, destinés au divertissement. Le texte sans visée littéraire ne comporte pas de liste de personnages, de décors, de costumes, de répliques traditionnelles. Les duos verbaux se succèdent, parlés / chantés / dansés sur un rythme de rock et de rap et le DJ est aussi indispensable que les deux interprètes.

Dans le torrent de mots que l’auteur fixera à regret19, se dessinent les contours fluctuants d’un nouveau type qui rompt et rejette toutes racines, tout antécédent. Ce refus de l’héritage culturel sera durement fustigé par certains critiques qui parleront d’« expérience collective de la nullité » et accuseront Vyrypaev et les autres de népotisme, démagogie, complaisance dans la culture de masse, inculture insolente et goût du pouvoir20.

Oxygène est le résultat scénique de la fin de l’Union soviétique, ce monde normalisé, lissé, où l’écrit contrôlait l’oral, où les manuscrits ne brûlaient jamais car ils servaient de pièces à conviction. Mais l’explosion des règles et des usages a des retombées bien plus larges et il ne s’agit pas d’un énième plaidoyer idéo-politique en faveur de la liberté. « Je parle de thèmes éternels et pas de l’actualité », dit Vyrypaev. « Je m’intéresse aux relations de mon contemporain au monde extérieur. Il en reçoit un torrent d’informations et essaie de survivre là au milieu. »21

Par un retournement carnavalesque et sacrilège, le texte de Vyrypaev dynamite en douceur les dix commandements qui ont jusqu’ici dirigé la conduite morale des sociétés chrétiennes. L’agressivité modérée de ce raz-de-marée est comparable à celle que produit dans les night clubs la techno ou le rap envoyés par la sono à fond. On est entraîné (par des refrains), secoué, étourdi mais pas abattu ni anéanti. On sort d’Oxygène revigoré, stimulé et non « cleansed » : nettoyé, à la façon de Sarah Kane.

L’oxygène est à la source de la vie, à l’origine de la « genèse ».

« Lui. Je ne demande qu’une seule chose, qu’on ne coupe pas complètement l’oxygène, voilà où réside le sens…

Elle. … C’est seulement au nom de cet oxygène qu’on a inventé toute cette vie terrestre complexe et contradictoire.

Lui. … Le sens réside dans la possibilité de respirer, même après la mort, de l’oxygène et pas de cette merde dont je me suis bourré les narines au bureau d’enregistrement des passeports de mon quartier.

Elle. Jugez les fruits à travers l’arbre. Amen. »22