« Il mourut et rouvrit aussitôt les yeux.

Gogol

Mais il était mort et regardait comme un mort. »

Chez Lucien de Samosate, les morts qui devisaient aux Enfers étaient pour la plupart illustres, revenus tout droit du continent de l’Histoire ou des songes de la mythologie. « Dans les formes ultérieures du genre, ce sont toujours des hommes (ou femmes) de renom qui dialoguent, leur gloire fût-elle éphémère. »1 Chez Patrick Kermann, dramaturge contemporain aujourd’hui disparu, les Enfers grouillent de présences anonymes et de voix si faibles qu’on pourrait ne pas les entendre. Disparu, Patrick Kermann le fut de son vivant, lui qui commerça toujours avec les ombres et entendit leur chant plus qu’aucun autre.

Ce fut d’abord avec De quelques choses vues la nuit, drame de l’obscurité et des rêves profonds où un guide, Virgile sans doute, présente à des curieux « les ruines d’un empire montrant des cadavres encore chauds, des palais effondrés, des vestiges de gloire passée »2 d’où émergent des survivants. « Bannis de la lumière, ils ont dans les yeux la poussière d’un monde qui s’est effrité »3. Mais pas de personnage illustre dans ce monde d’après la catastrophe, plus d’Histoire ni de récit. Seulement Siris, petite fille qui appelle sans cesse sa mère morte, ou C., « jeune homme de bonne famille, enfance heureuse, métier solide, personnalité forte mais toujours en retrait », qui veut aujourd’hui témoigner : avouer publiquement le meurtre d’un auto-stoppeur après son viol, et dire qu’il ne regrette rien ; X et Y « pris en flagrant délit de malversation rhétorique »4 à force de chercher les mots justes pour dire le désir ; un anonyme qui parle du trou et du dégoût ; quelques anecdotes racontant la vie de Diogène de Sinope ; Boj et ses deux amis qui devisent sur la fin du temps de la douleur et la révélation du sens qui est l’absence de tout sens, sur la fin de l’illusion qu’était encore le doute : « Fini le temps de l’utopie, Boj, les mirages il n’y avait rien à chercher Boj, c’est l’évidence »5 ; et enfin deux enfants — ombres qui hantent ces lieux déserts, le garçon mort sur une auto-tamponneuse, la fille encore pleine de mots d’amour. Tous survivants dans la ville aux Sept Portes, Thèbes sans doute.

« Je connais des lieux où gisaient jadis la vie / et les splendeurs d’une civilisation à jamais disparue / dont témoignent quelques ombres perdues / qui croiseront notre promenade / Je connais des fables enfouies au plus profond de notre mémoire / qui surgissent la nuit dans notre endormissement », reprend le Guide qui par ces mots révèle « le triste spectacle des âmes abandonnées dans la ville morte »6.

De même pour La Mastication des morts, pièce qui s’attache à faire parler les cent soixante-quatorze défunts enterrés dans le cimetière de Moret-sur-Raguse, village de l’enfance aujourd’hui vidé de toute vie tandis que les « tombes appellent » au cimetière. Là, le narrateur s’endort sur le banc où il venait déjà s’asseoir quand son père et sa mère rendaient leur devoir de souvenir à la parenté, comme s’il passait ainsi de vie à trépas. Les morts parlent-ils dans nos rêves ou bien ont-ils encore des rêves dans lesquels ils nous enferment ? Dans les tombes de Moret-sur-Raguse certains ont accepté la mort et d’autres la refusent encore, comme s’ils n’avaient pas eu le temps de jouer la totalité de leur partition : ainsi en est-il d’Alphonse Richet, pris dans un sommeil éternel auquel il croit encore possible d’échapper :

Faut que je me réveille, Faut que je me réveille,

Alphonse Richet 1945 – 1997

Faut que je me réveille …

Il croit qu’il dort, vous avez entendu ?

Faut que je me réveille, Faut que je me …Ça va, on a compris.

Pardon.

Tu te répètes, mon gars, tu te répètes.

Oh oh, vous êtes où ? Oh, vous êtes combien là ?

Un certain nombre, si tu veux le savoir.

Même un nombre certain, hi hi !

Et plus nombreux que les autres là-haut ! »7

Là encore, Patrick Kermann propose une promenade-inventaire dans le cimetière sous les auspices de Jean Genet qui souhaitait déjà qu’on érigeât le théâtre au milieu des tombes, de Heiner Müller évoquant le sommeil léger des morts, et de Michaël Ranft rappelant l’allusion, dans de nombreux textes et récits, « à cette espèce de sons et de voix qu’on entend parfois dans les monuments funéraires » car « les morts mâchent avec leurs dents, dans les tombeaux, avec un bruit aussi puissant que celui des porcs »8, chaque station permettant d’entendre une voix particulière : il suffit de tendre l’oreille et d’accepter l’aventure pour percevoir le babillement étrange des « désormais enfouis », morts de tous âges et de toutes conditions sociales, morts tranquilles ou toujours emplis d’une inextinguible colère qui, comme en un chant, racontent ce qu’ils crurent percevoir de l’existence de cet outre-tombe où les destins sont enfin scellés. Depuis la sépulture, c’est bien la vie qui semble une illusion.

Dans ces deux pièces, le commerce avec les morts détermine un renversement du point de vue. Plus vivants que nous sont ces morts encore hantés par d’infimes désirs et pris de passions, égrenant des litanies obsessionnelles et désormais illimitées : ils ont à jamais une histoire et le rêveur, pris dans un sommeil qui le plonge dans un espace intermédiaire proche des limbes ou du purgatoire, peut relire à l’envers tous ces chemins de vie. Non pas les expliquer ni les comprendre puisqu’aucune passion ne s’achève avec la mort, mais seulement les entendre et ressentir alors frayeur et pitié :

« Je déambulais entre les tombes, sans que le gravier maintenant ne crissât ni que les arbustes effleurés retrouvant leur posture d’origine n’émissent le moindre sifflement. De ce mystère, je ne me préoccupai guère, ayant encore tant de tombes à visiter, tant de voix à entendre et à réconforter de leurs blessures inconsolables de vivants. »9

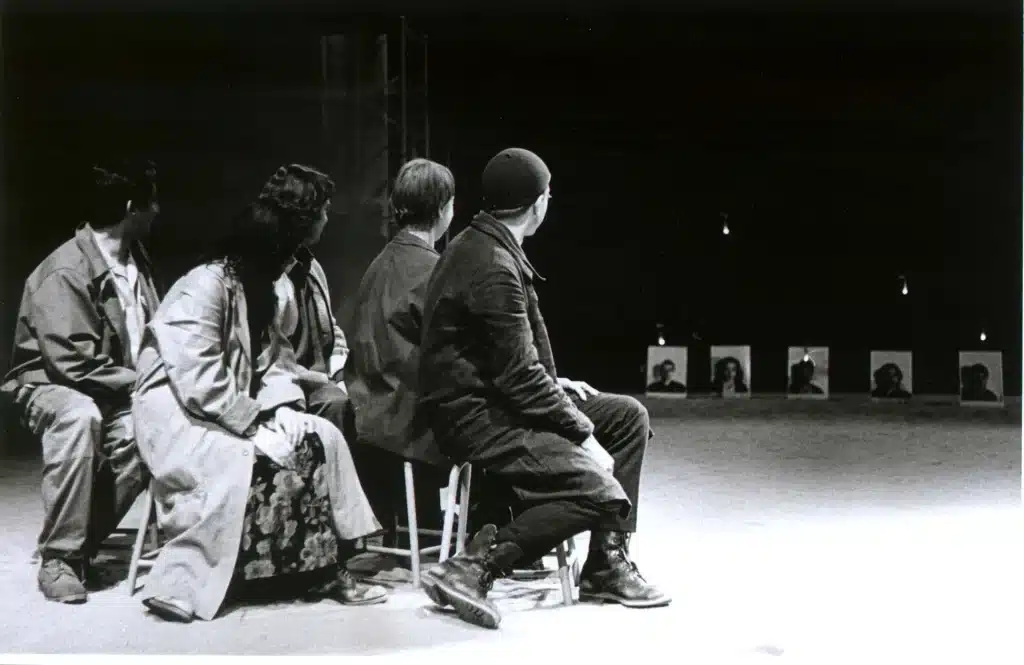

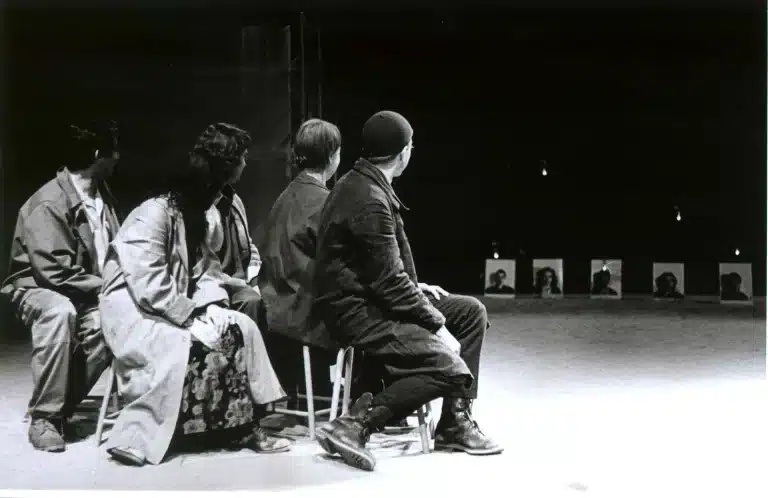

Et déjà s’annonce, dans La Mastication des morts, le désir d’un rituel pour mieux visiter les défunts : s’il est « deux façons de négocier avec le passé, c’est-à-dire avec les morts : la tentative de rationalisation que produit le récit des historiens ou le règlement de la dette qu’accomplissent les rituels commémoratifs »10, le théâtre retrouve pour Kermann sa plus ancienne fonction : il est le theatron grec, le lieu d’où l’on voit au-delà des simples apparences. Sur les pas de Virgile ou dans le cimetière de Moret-sur-Raguse, on perd toute attache avec les fausses évidences pour plonger dans des Enfers réels. De même dans Leçons de ténèbres, dernière pièce écrite par Kermann où le mode de découpage est tout entier fondé sur un rituel juif et catholique11 : se présentant comme les nouvelles Lamentations de Jérémie, cette parole chorale des victimes de l’Holocauste s’égrène selon le rythme de vingt-deux séquences correspondant aux vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu, chaque strophe commençant par une des lettres, lesquelles se succèdent dans l’ordre de leur séquence selon le rythme dissymétrique de la Qîna, chant funèbre décrivant la grande douleur causée par le siège, la prise et la destruction de Jérusalem par le roi de Babylone. Structure rituelle donc, qui accueille ici le chœur des victimes aussi bien que le narrateur, officiant d’une liturgie qui n’a de cesse de faire entendre l’incompréhension devant la permanence du monde et du mal.

Dans ces trois pièces où les morts appellent les vivants, le narrateur est obligé de se mettre en scène pour faire passer leur parole — du moins ce qu’il en reste — dans l’espace du vivant. Le théâtre devenant dès lors une scène nécessaire où les ombres, habituées à la pénombre, trouvent un lieu de prédilection.

Alef

« C’est nuit. C’est nuit maintenant. Ou il fait sombre, très. Il fait très sombre. Ou je ne vois rien, mes yeux ne voient plus rien. Il fait nuit, nuit noire, et je ne vois rien, plus rien. Mes yeux sont ouverts et ne voient rien. Mes yeux sont ouverts sur la nuit, mes yeux sont ouverts sur la nuit, mes yeux sont ouverts et ne voient rien, mes yeux ne voient plus rien, mes yeux ouverts sur la nuit ne voient rien. Ou mes yeux sont fermés ; ou il fait très noir, très, et mes yeux ne voient rien,

oh

oh tout juste

rien mes yeux ne voient rien il fait nuit […]

oh

mes yeux

mes yeux voient si

mes yeux voient

des

des ombres

dans la nuit sombre

mes yeux voient mes yeux voient

figures oui figures juste entrevues dans la nuit

venant marchant

figures issues du tout là-bas de la nuit noire

figures proches toutes proches

et bouches ouvertes

bouches grandes ouvertes

disant parlant

(oh leur haleine âpre oh leur souffle de mort)

et parlant enfin

disant enfin

de là-bas

de tout là-bas parlant

de tout là-bas d’où venues. »12

Dans le cercle fermé des yeux ou dans le noir initial de la scène théâtrale, des figures issues de « tout là-bas » peuvent apparaître, la voix étant le déclencheur de l’imagination. Voix anonymes, voix chorales d’où s’échappe un cri singulier, voix d’où procèdent les visions : dans ces trois drames musicaux13, ce sont des ombres sans corps qui habitent le plateau, revenant pour faire entendre le chant du souvenir ou pour rappeler le devoir de mémoire. Apparitions qui brouillent toutes les frontières entre le mort et le vivant — « et quand allez-vous remourir de vos morts, quand allez-vous revivre de vos vies mortes ? », martèle la lettre Tav qui clôture les Leçons de ténèbres —, la légèreté des ombres étant plus réelle que le poids des fausses évidences. C’est en effet dans un entre-deux que se jouent les drames de Patrick Kermann, dans la mise en scène obstinée du passage entre vie et trépas, entre rêve et réalité :

« Je suis Ajax je ne dors plus souvent la nuit je ne dors plus souvent je marche je marche sans m’arrêter la nuit je marche sans dormir je ne dors plus souvent je marche je ne dors plus je ne peux plus dormir

CE SONT MES RÊVES QUI ME TUENT moi Ajax

Il se tueJe suis Ajax une nuit une nuit comme celle-ci j’ai tiré mon glaive une nuit comme celle-ci comme les autres et toutes les nuits j’ai enfoncé mon glaive dans les entrailles de mes camarades j’ai bu le sang de mes amis

Il se tue […]Je suis Ajax je suis Ajax

Il se tueJe suis Ajax »14

Enfermées dans des limbes opaques, les ombres tentent vainement de clore la litanie de leurs plaintes et d’épuiser la scène qui conduit à leur inévitable mort, la répétition théâtrale de l’instant crucial qui les mena de vie à trépas manifestant le désir d’en rompre avec le cercle des obsessions aussi bien que de les faire puissamment entendre. Si la voix et le corps ritualisé se donnent comme trace d’un passé littéralement inoubliable, il leur faut encore trouver une oreille compatissante : dans tous ses textes, Patrick Kermann se met en scène car de ce mode dialogique il n’est pas seulement le destinataire mais aussi le créateur : sans attention préalable à l’invitation de Virgile dans le monde des Enfers, à la mastication des morts dans le cimetière de Moret-sur-Raguse, aux ombres des victimes de l’Holocauste et des revenants de la sphère mythologique, toutes ces figures resteraient dans les enfers de l’oubli. L’engagement physique de l’auteur dans le drame se fait alors la condition première de sa théâtralité, la scène étant la résultante d’une écoute attentive qui donne de nouveau aux ombres « droit de cité ». Parce qu’on s’applique à les percevoir, des fragments d’histoires se donnent qu’il appartient désormais au lecteur-spectateur de comprendre en croisant les fils, comme on mènerait une enquête.

Enquête au pays des morts : seule l’écoute peut un instant délivrer les ombres de leurs éternels ressassements, de la répétition ritualisée du moment de la chute. À toutes ces figures il faut alors redonner un nom, pour qu’elles sortent de la nuit et de l’oubli.

« Homme 9

Oh toiHommes

Oh toiHomme 10

Et toujours tombantHomme 8

Encore chutant au tout bord d’oubliHomme 9

Ah son absence qui nous emplit de son vide / sa voix /

le mouvement de sa voix dans nos corps encore / de ci

surgi et de là / surgi et évanoui / surgi du tout bord

d’oubli / puis / puis chantant encore dans nos corps /

tombant à nouveau au / au tout bord d’oubli / au tout

fond d’oubli aussi / parfois aussi / aussi sombrant au tout

fond d’oubli / puis / puis revenu / revenu aussi de tout

tout fond / revenu puis chutant / et ainsi / ainsi de suite /

toujours / et ainsi de suite son nom enfoui dans nos corps

/ au tout fond de nos corps encore / ô toiHommes

ViensHomme 1

ReviensHomme 2

Que nous disions ton nomHomme 3

Que vive encore ton nom »15