YOSHIO !…» C’est une plainte modulée autant qu’une caresse susurrée, dans l’articulation redoublée du i et du o, l’un bref, ascendant, uni au second, long, ouvert, en une incantation propre à frayer sa voie dans toute obscurité. Dès les premières minutes de HOUSE OF THE SLEEPING BEAUTIES1 la soprano, Barbara Hannigan, a lancé ce nom énigmatique, comme une invite à la rejoindre, à se confondre en lui et en elle, pour accéder à un monde constitué d’échos et de sensations, dont la matérialité première serait sonore. Yoshio est le prénom d’Eguchi, le personnage central des BELLES ENDORMIES de Kawabata2, un vieil homme qui vient humer, tâter et téter sa fin annoncée dans une « maison » particulière, où des vieillards passent la nuit avec des adolescentes nues, artificiellement endormies. Leur semi-coma – une pâmoison médicamenteuse, une autre petite mort –, suscite un mélange de tendresse et d’excitation extrême chez lui, jusqu’au désir de meurtre, dont la violence les réveillerait. Son impossible dialogue avec leur chair muette, leur fin de non-recevoir à son désir réel ou imaginaire d’éprouver une fois encore sa virilité le renvoie vers lui-même, vers ses expériences passées les plus intenses, en une série de navettes entre le fantasmé et le vécu, l’inerte et le vif.

Le prénom, placé après le nom au Japon, le devance chez nous : prénom des francophones, voornaam néerlandophone ou vorname germanophone, nom donné ou attribué selon les anglo-saxons. Il est le nom d’avant l’homme constitué, d’avant l’homme social, plus explicitement encore « petit nom » dans le français populaire, nom de l’homme petit, de l’enfant d’homme. Kawabata ne donnait à découvrir le prénom d’Eguchi que dans les dernières pages des BELLES ENDORMIES. Lorsque le vieillard étendu auprès de la très jeune fille qu’il considère comme « la dernière femme de sa vie », cherche en pensée celle qui a pu être la première et découvre avec la fulgurance d’un retour de flammes qu’il n’en est point d’autre que sa mère. Il réentend ou se souvient alors de son « petit nom », prononcé par sa mère mourante. Le son précède l’image, et il se revoit à son chevet, une main posée sur sa poitrine haletante, ensanglantée, tandis que l’autre main caresse ici et maintenant celle de l’adolescente. Un arc de feu porteur de mort – mais pas forcément là où elle est attendue – se dessine d’une main à l’autre, du présent au passé, et consume en un instant soixante-sept ans de vie.

En transférant le « Yoshio !» dès le début de l’opéra, en le faisant réentendre à de très nombreuses reprises jusqu’à la scène finale, les librettistes Guy Cassiers, Kris Defoort et Marianne Van Kerkhoven le posent en point de fuite sonore de l’œuvre, comme le lieu – l’accord – mobile à partir duquel aussi bien l’histoire sensuelle d’Eguchi que l’architecture dramaturgique, musicale, de HOUSE OF THE SLEEPING BEAUTIES, trouvent leur cohérence. Point double, puis triple, puis multiple qui troue autant qu’il organise, l’appel à l’enfant n’illustre pas le roman, mais le recompose, dans un travail de condensation, dilatation, éclatement, déplacement – poussé de deux crans en avant dans la mise en scène de Guy Cassiers par l’appel à la danse et à l’image – apparenté au travail d’un rêve qui s’arrêterait régulièrement sur ce motif. Comme le notait Tzvetan Todorov : « Le chant des sirènes doit s’arrêter pour qu’un chant sur les sirènes puisse apparaître »3.

En capturant le chant de la sirène mère, le compositeur, Kris Defoort, se libère d’une adaptation littérale et ouvre à un parcours musical personnel à travers LES BELLES ENDORMIES. Les « Yoshio !» enfantent l’opéra et autorisent les personnages romanesques à abandonner l’enveloppe unique de leur naissance pour se métamorphoser en se multipliant, en se subdivisant. Ainsi, le vieil Eguchi est-il porté à la fois par les voix parlées de Dirk Roofthooft et chantées du baryton Omar Ebrahim, chacun tirant consistance de l’autre, ne retrouvant leur éventuelle unité qu’en l’appel de leur nom commun.

«Maman, ma première femme », chante Omar Ebrahim, dans un recueillement évident, dévoilant la vie d’Eguchi comme celle d’un homme au sein, lové dans les déclinaisons du giron maternel. Le son et le sein, le sein et le sens se fondent dans son « petit nom », modulé par Barbara Hannigan avec une douceur pénétrante, puis repris par le chœur des jeunes filles de la « maison » comme une autre « caresse qui fait revivre les morts »4, propre à réactiver le désir de l’homme. Le sein est l’attache ineffaçable du désir premier, de sa constitution, de sa mise sous tension. Il n’a pas à être chanté, c’est lui qui chante en « Yoshio !», il est musique des i et des o. Tout émoi, devant femmes ou petites filles, maîtresses réelles ou imaginaires, procède de lui. Sa vue et son toucher, son odeur et son goût, le lait et le sang, le blanc et le rouge, forment des déclencheurs de sens et de mémoire. Le « bouton de rose » – rosebud– n’est pas inscrit dans une boule de verre, mais dessine l’universelle aréole comme mettant « en transe »,chantera le baryton.

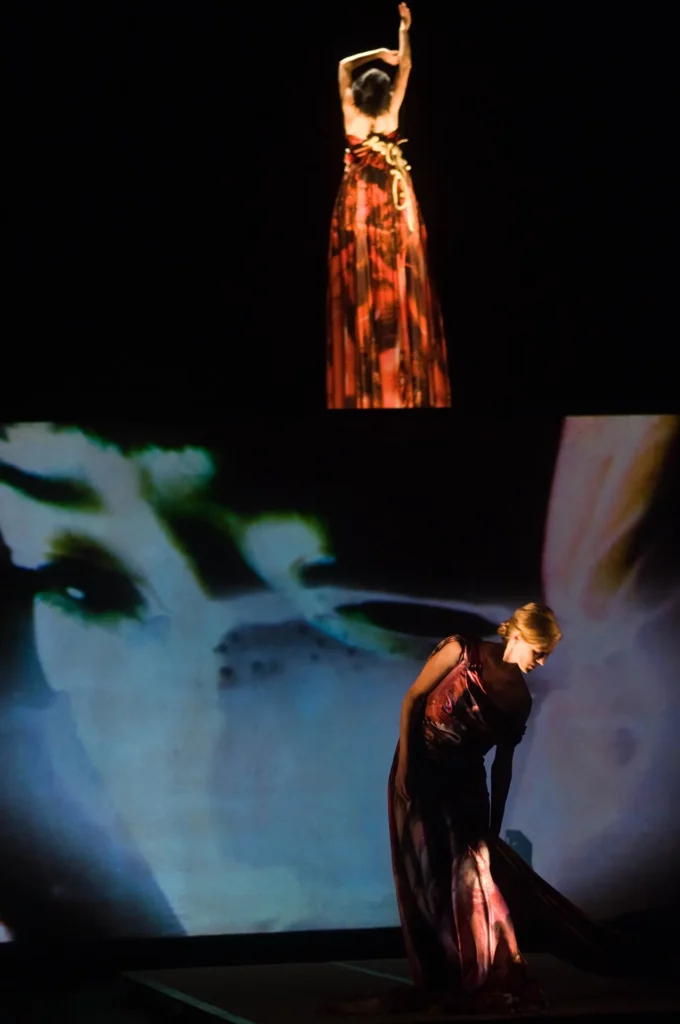

Photo Kurt Van der Elst.

- HOUSE OF THE SLEEPING BEAUTIES, opéra en trois nuits, en anglais, créé à la Monnaie de Bruxelles, le 8 mai 2009. Livret de Guy Cassiers, Kris Defoort et Marianne Van Kerkhoven d’après le roman de Yasunari Kawabata. Musique de Kris Defoort.

Mise en scène : Guy Cassiers. Livret complet (anglais, français, néerlandais) disponible à La Monnaie.

www.lamonnaie.be

L’opéra a été diffusé en France (Filature- Mulhouse et Ferme du Buisson-Marne-la-Vallée) sous le titre LES BELLES ENDORMIES. ↩︎ - Les Belles Endormies (Nemureru Bijo), de Yasunari Kawabata (1961), traduit du japonais par René Sieffert.

Albin Michel/ Le Livre de poche Biblio no 3008. ↩︎ - Tzvetan Todorov, Poétique de la prose, Le Seuil. ↩︎

- Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, LVIII

(Chanson d’après-midi). ↩︎ - Citations extraites d’un entretien de l’auteur avec Kris Defoort et Marianne Van Kerkhoven à Bruxelles le 18 décembre 2009. ↩︎

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)