QU’EST-CE QU’UN ÉVÉNEMENT ? Les acceptions, multiples, abondent. Mais, finalement, en dernière instance, l’on désigne ainsi l’exceptionnel qui enfreint la norme, ce qui se dérobe à la répétition, ce qui perturbe et que la mémoire fixe. Parce qu’unique, l’événement s’érige en souvenir définitif et participe à la constitution d’une identité. L’être l’intègre, le fait sien et y revient comme à une balise qui organise la carte de ses outils mentaux : l’événement, le vrai, se convertit toujours en pensée. Par la force exacerbée de son particularisme, il accède à l’ordre intellectuel et, le plus souvent, intervient dans le débat d’idées ; c’est l’expérience devenue référence. RWANDA 94, pour le spectateur jamais résigné au naufrage du théâtre que je suis, naufrage dont tant de proches s’accommodent, prend ce sens.

RWANDA 94, spectacle irremplaçable et exemplaire, fournit une réponse à la question ultime : comment parler du monde ? Et parce qu’il y parvient, il restitue une part de confiance.

L’esprit de la tragédie

Comment témoigner du cauchemar ? Comment en restituer l’ampleur et dire le désastre ? Comment échapper à l’exaspération de la révolte directement clamée ? Comment convoquer sans agresser ? Comment dénoncer des culpabilités sans échouer dans le manichéisme ? C’est la question : comment dire le mal que l’homme peut faire à l’homme ? Jacques Delcuvellerie et Groupov le savaient : la seule chance, l’invention d’une forme. Elle seule rend le cri audible.

RWANDA 94 procède à la reconquête de la forme tragique. Et ceci loin de toute archéologie, des citations explicites et des rappels lisibles. Malgré cela il est pourtant impossible de ne pas penser aux spectateurs grecs lorsqu’ils entendirent pour la première fois LES PERSES d’Eschyle ! Restituer le monde poussé jusqu’aux limites de la douleur entraîne irrémédiablement Delcuvellerie vers la forme tragique. Le mal renvoie aux origines et la violence que les humains exercent sur les humains ressuscite cette unique expression chorale dont Athènes fut le foyer. Quand « les morts sont en colère » ils ne peuvent parler qu’ensemble, en faisant front commun face au crime généralisé. La voix de l’être solitaire, la voix de Yolande, vivante, rescapée de l’enfer, on ne peut l’entendre qu’une fois, au début : ensuite elle se retire pour faire place à une polyphonie d’aveux. Les morts racontent la destruction collective dont ils ont été l’objet. Si les meurtriers ont nié le droit à l’identité individuelle, uniquement le chœur, Jacques Delcuvellerie l’a compris, pouvait restituer, concrètement, l’ampleur du désastre. Ces voix qui s’entrelacent témoignent de l’étendue du génocide pour inviter ensuite à la vigilance. Seul le chœur était à même de rendre sa dimension communautaire. Le Chœur des Morts restitue ici le crime perpétré contre eux et en même temps prodigue des conseils pour le présent. Ces « morts fâchés » nous rappellent comme dans l’ÉLECTRE de Sophocle qu’ils « sont vivants les morts sous la terre ». Mais pour les entendre parler, il faut penser à eux. Leurs appels ne résonnent que dans les oreilles des êtres inconsolés.

Au fond c’est ce que les auteurs du spectacle avancent : quand les morts ne se taisent pas, la surdité est coupable.

La tragédie, on l’oublie trop, fut chantée. Elle ne se réfugiait pas dans le seul registre des mots et, sans cesse, procédait au passage de la parole aux chants.

Cette incertitude la constitue et RWANDA 94, à son tour, en fait son essence même. Ici, plus que partout ailleurs, intervient avec justesse le conseil de Heiner Müller : « ce dont on ne peut plus parler, il faut le chanter ».

À la limite des mots aux pouvoirs épuisés surgissent les chants pour les relayer, et ainsi, à l’infini, la lamentation peut se poursuivre. La langue, sans disparaître, convoque les sons pour se faire aider et, ensemble, ils sauvegardent le sentiment tragique. Non pas individuel, mais de groupe. De la parole aux chants ou le passage d’un état à l’autre sur fond d’indestructible unité. C’est le poids de la complainte tragique que nous éprouvons ainsi. La douleur suprême est monotone.

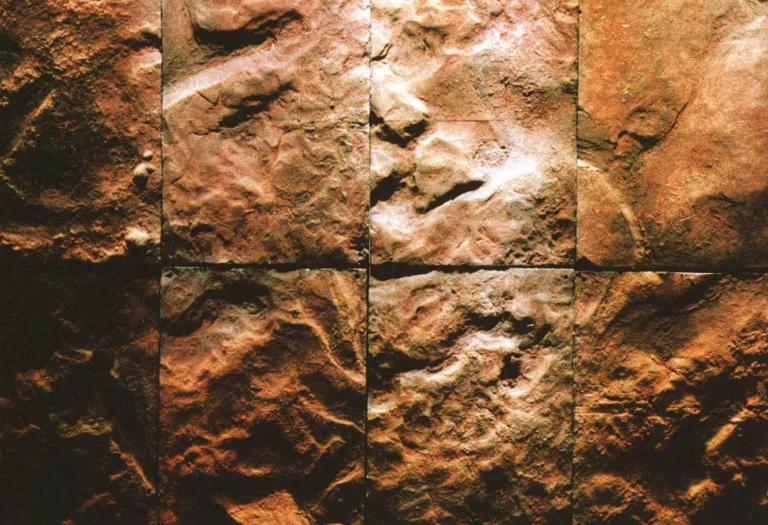

Enfin, de la tragédie, RWANDA 94 retrouve le Mur.

Un mur, comme à l’origine, sur lequel nous reconnaissons la trace d’une terre rouge, terre d’une Afrique mythique, mur des pleurs sans fin. Devant le mur se dressent les musiciens et, ponctuellement, quelques éléments viennent s’intégrer dans le récit ; par ailleurs le mur s’ouvre aussi pour découvrir l’abri stérile d’un studio de télévision où la présentatrice va succomber à l’épreuve du génocide. Que des accidents, tout cela ! Le Mur, se dresse toujours là et s’érige en indéfectible assise du spectacle : la destruction des Tutsi s’adosse à lui comme jadis celle des Atrides. Mais, parce que rattaché à un paysage et à une géographie, ce Mur n’évoque pas directement le théâtre grec : il n’a rien de patrimonial. C’est le Mur éternel retrouvé pour une tragédie d’aujourd’hui.

De la tragédie, Delcuvellerie reprend aussi la frontalité. Relation qui n’a rien de la complaisance à l’égard du public, tant développée à l’époque des règles de bienséance ; non, ici, c’est le désir de susciter une responsabilité qui la légitime. L’adresse directe est, comme autrefois chez les Grecs, une adresse civique.

Là où il s’agit d’alerter le monde sur ce qui reste de l’ordre de l’impensable, point de place pour l’ombre et le secret, pour le dos et le repli. L’horreur se dit de face. Comme dans un oratorio. Et ainsi, sans ambiguïté ni réserve, l’information se clame en pleine lumière. La frontalité participe à cette morale de la scène antique.