« QUE CE SOIT le chant d’une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne – toujours veille derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret de ta solitude. »

Rainer Maria Rilke, NOTES SUR LA MÉLODIE DES CHOSES

Dans le ventre, jardin d’Éden, les premiers sons de voix aquatiques et d’un battement de cœur qu’on ne verra jamais, pourtant si près, si près du nôtre. Puis séparés… ce rythme sera toujours reconnu. Pour l’œil et l’oreille commence une autre aventure. Aveugles, dans l’éblouissement ou dans le noir, l’absence de vision cherche l’inaudible. S’orienter sans voir, dans le labyrinthe polyphonique de la forêt des sons. Bruissements, battements, roucoulements… L’oreille s’allonge, creuse jusqu’à ce nouvel audible. Comme le souffle qui emplit les poumons explore le corps et l’espace jusqu’aux cris. C’est l’infans, celui qui ne connaît pas encore le langage. Mais avant le visible, c’est d’abord la présence, une certaine qualité de chaleur, avant que sur fond de silence se constitue la scène du monde, remplie de choses qui attendent d’être vues quand nous aurons les yeux ouverts. Le visible, invisible de loin, que l’on voit venir au monde, que l’on regarde sans contrôle, chaque « chose » apparaît, cela arrive. L’écoute reconnaît quelqu’un en son absence physique par sa voix. Tour à tour, la voix émerge pleinement lorsque l’image du locuteur se dérobe. Le regard en sa jouissance propre de fascination sidère l’écoute, et plus tard nous comprendrons qu’à trop regarder on n’entend plus grand chose.

Réapparaît toujours la question du commencement, voire du fondement. Remonter très loin puisque nous n’arrêtons pas de revenir de loin.

Il apparaît que notre langage n’a pu devenir matériel poétique qu’en quittant le domaine de la douleur, de l’alerte, de l’appel, qu’en transcendant son essence utilitaire et signalétique. Donc distance. La naissance de l’individu a quelque part amené le drame, alors que la tragédie le situait dans l’universel.

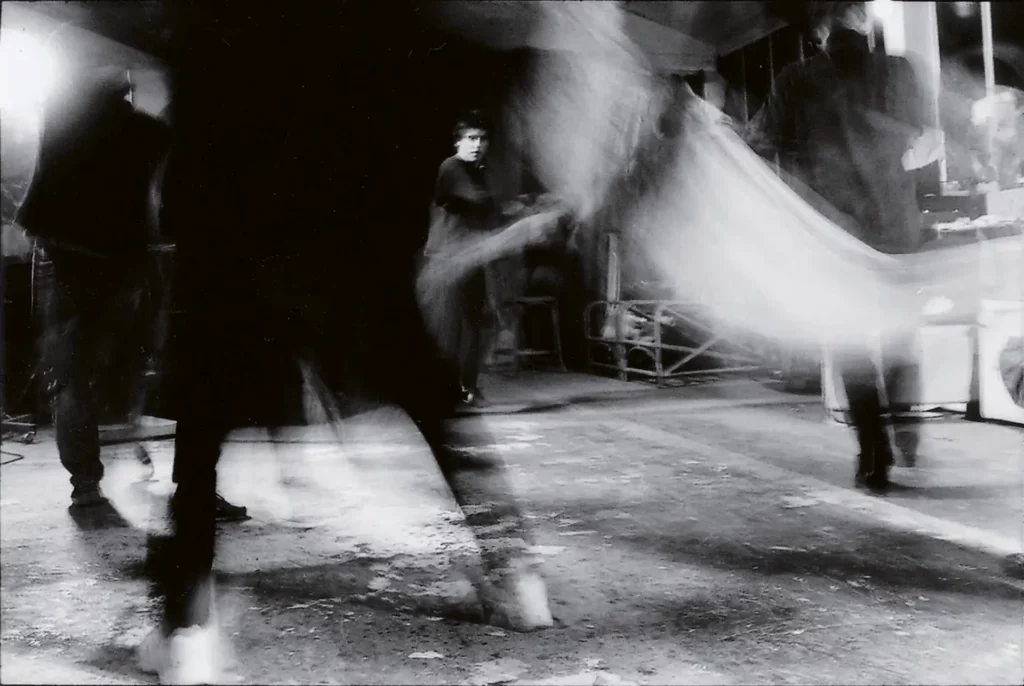

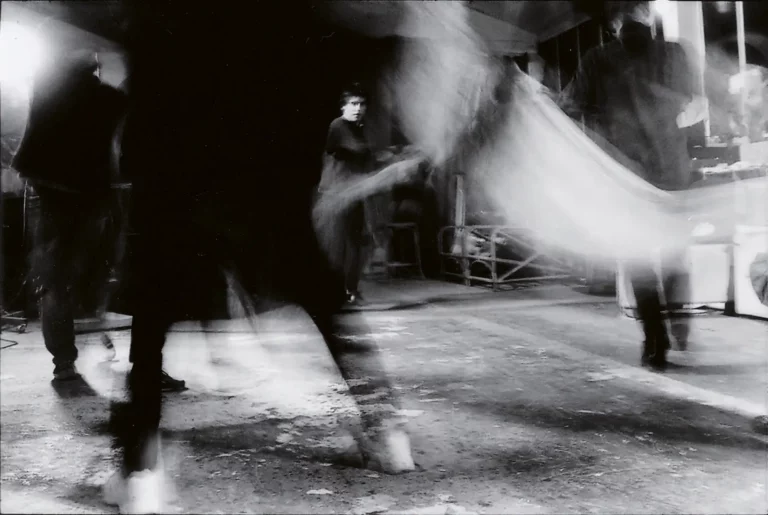

Dans la recherche que nous menons, il y a toujours d’abord la tentative de faire corps avec le corps de l’écriture, qui est la voix de l’écrivain, comme le musicien fait corps avec le corps musical du compositeur déposé dans la partition. Cette volonté impose pour chaque acteur d’incorporer cette partition, et de trouver comment la singularité de son corps-instrument peut en jouer, la jouer. Ce corps musical qui exige de lui un certain souffle, une certaine respiration, diverses tensions, relâchements et suspensions des gestes et du corps. Chercher pour chacun un point d’intimité avec l’oeuvre pour que sa voix d’acteur, de chanteur, de passeur puisse dire comment cette intimité résonne dans l’existence même de son être. Ce qui est travaillé c’est d’abord donc la voix de l’écrivain, l’oeuvre au pied du texte, sans distribution de personnage et sans souci de figure, car petit à petit la langue incarnée se révèle dans les corps et dans l’espace, et les fantômes, les entités arrivent. Les textes travaillés ont été toujours mis en résonance avec des textes poétiques.

Certaines de ces questions sont entrées en résonance avec mon travail de musicothérapeute. Ce sont ces années de rencontre avec les autistes… Le corps, dans son balancement, est souvent un grand métronome, et quelquefois s’ajoute même un geste continu de la main ou d’un objet qui est agité avec une vibration elle aussi métronomique. Dans l’espace aussi des déplacements, charges et décharges du corps pour cette impossible parole. Mais il y a aussi le son. Musique de bouche. Ces bruits de bouche, souffles, raclements de gorges, chuintements, halètements, tétements. Le cri, les cris. La voix. Motifs répétitifs, phrases codées d’un disque rayé de la mémoire.