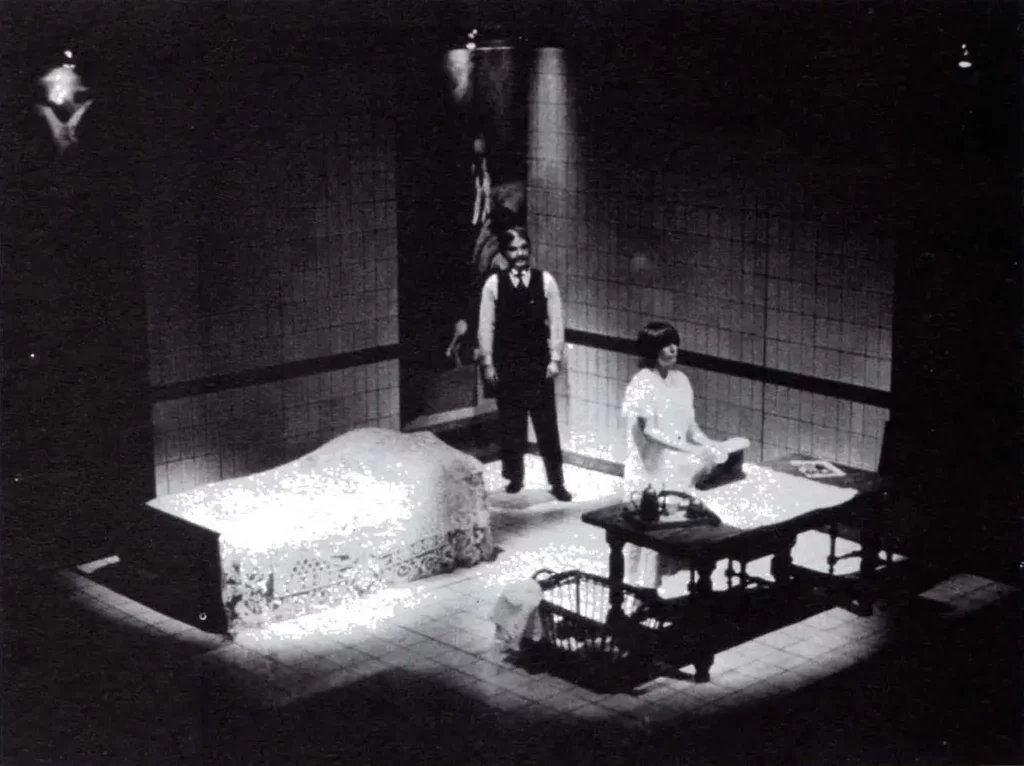

La corde, que vous n’apercevez pas sur la photo, clôt le lieu scénique, elle assigne un territoire à l’action théâtrale, elle délimite un espace-signe. C’est un intérieur, visiblement. Les grands carreaux clairs connotent la boucherie mais au fil du spectacle la succession des objets — le lit, la table, l’antique machine à récurer — donne aux murs des jours de base l’identité voulue. Ceci est la boucherie mais c’est aussi la cuisine et là, voyez, là où est le lit, c’est la chambre. Mais les mots déjà me mènent trop loin. Non, il faut faire marche arrière. Dire : il ne s’agit ni d’une boucherie ni d’une cuisine ni d’une chambre. La preuve ? Au fil du temps scénique, dans la hachure des fragments de texte, les deux murs se retournent par pans, composant dans la succession des tableaux une grande toile peinte figurant la justice. Se réactive ici un vieux procédé du théâtre classique : le périacte, jadis utilisé pour composer l’effet de perspective.

Longtemps, on a bâti l’illusion théâtrale sur cet accessoire permettant, par simple rotation, des changements à vue extrêmement rapides. La rapidité d’exécution n’est pourtant pas, ici, le but visé, non plus d’ailleurs que la recherche d’une illusion du vrai. La manipulation du périacte répond, en fait, à une nécessité inverse : afficher le théâtre en son artifice. Déni de la vieille illusion. Croyance en un autre vraisemblable : celui d’un théâtre qui affiche — brechtiennement — la présence de sa mécanique. Le théâtre est alors — 1974 — lieu de lecture, objet de déchiffrement, surface hiéroglyphique. On ne regarde pas, on décode, on décrypte, on traduit. Souvent la dialectique bascule dans la sémiologie, elle s’y glace, s’y fige, et de la chute naissent ces funestes effets : perte de souffle, tassement de l’imaginaire. Au mieux, cependant, l’espace théâtral est une page blanche qui se remplit. Le théâtre a la passion du sens, l’amour du signe, le désir du langage. Aidé de mille savoirs que les sciences humaines ont fait fleurir dans les années soixante, jalousement surveillé par le lobby dramaturgique, il prend plaisir à dissiper les brumes des vieilles idéologies. Dans l’évidence d’une situation quotidienne, il fait saillir le dialogue comme parole de classe. Aucun dire n’est innocent, clame-t-il au spectateur médusé, ni le vôtre, ni le mien. Le théâtre et la connaissance s’aiment d’amour fou.

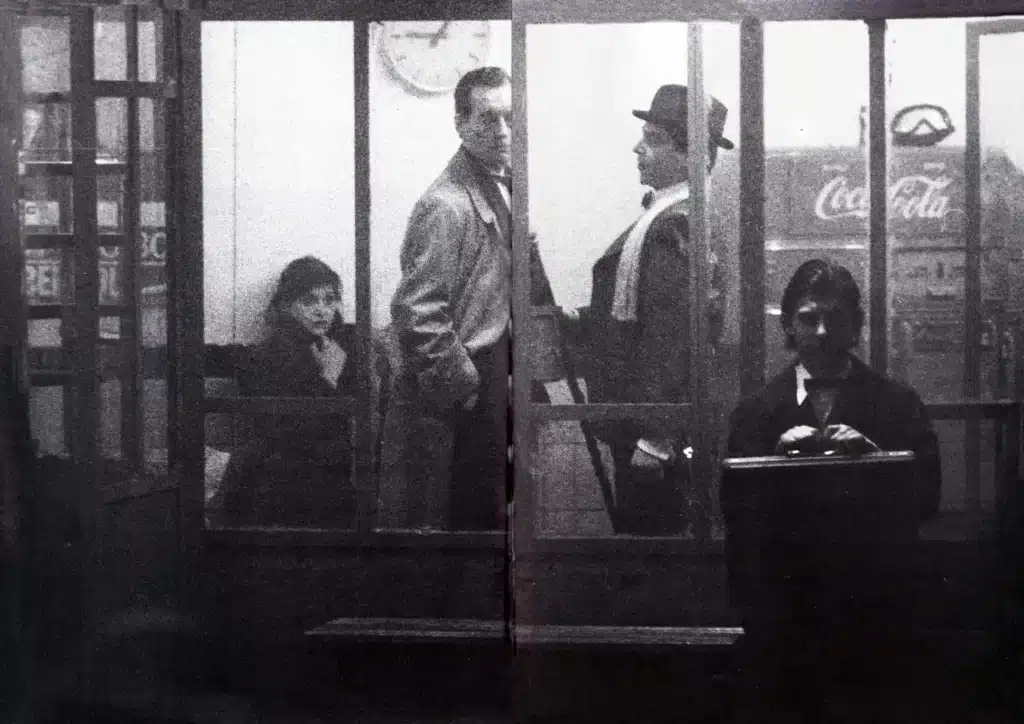

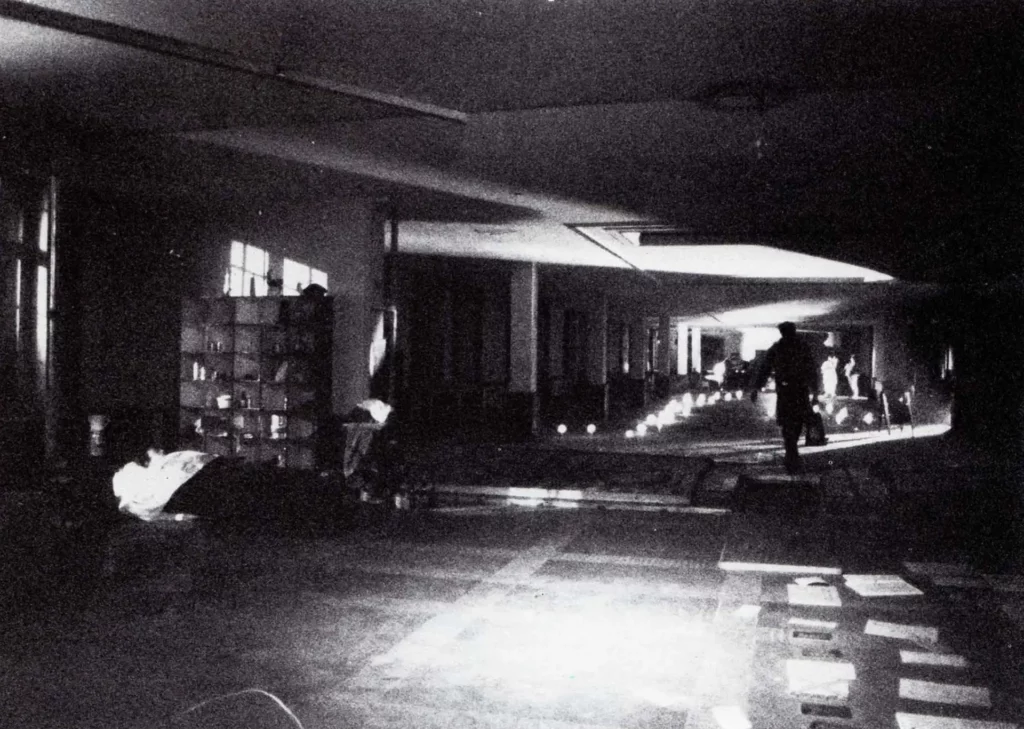

Les couloirs lumineux, les toilettes blanc clinique, les quais dallés, les rails puissants, la salle d’attente embuée, l’éclairage blafard des lourdes lampes, le brouillard qui stagne : c’est donc une gare.

L’effet de réel déploie les mille séductions du jeu avec le vrai au théâtre. J’entends d’ici les ricaneurs : « alors, on revient au naturalisme, on fait vrai ?»

On ne fait pas vrai, on joue avec, Monsieur !

L’espace ici tracé mime moins une quelconque gare de référence à laquelle il faudrait croire qu’il ne propose à la perception une nouvelle crédibilité pour une image.

C’est que le plaisir d’un espace ainsi machiné au maximum de ses effets de vérité ne réside pas dans la plus ou moins grande approximation par rapport à un modèle extérieur. Il se loge plutôt dans le jeu (toujours, bien évidemment voué à l’échec) de faire comme si le théâtre pouvait être du cinéma, comme si l’image qu’il propose pouvait rivaliser, dans le concret et la matérialité de ses trois dimensions, avec la ressemblance cinémato-graphique. Exploration d’une séduction de l’impossible. Mise en jeu de l’identité du théâtre. L’espace théâtrique se prend de la passion d’être un autre. Le spectacle ne fut jamais si juste, en son image, que là où il s’inscrit dans un cadre de scène adéquat — au Nouveau Gymnase de Liège par exemple. L’architecture du lieu y dessinait le cadre approprié par la vertu duquel le théâtre a voulu se donner pour un cinémascope en trois dimensions. Ce cadre achevait aux deux sens du terme, l’illusion : il la portait à son comble dans son effort de ressemblance et de vérité et, simultanément, il donnait à voir tout ce « vrai » comme une simple image. Aussi, ne considérez pas, je vous prie, la photographie ci-jointe comme la simple reproduction du décor. Regardez-là, le cadre, n’est-ce rien ? Il ne contribue pas seulement au transport d’une information. Il fait plus, il fait mieux : il mène à son point d’achèvement l’utopie de l’espace théâtral qu’il reproduit.

J’aime à penser qu’une caserne militaire désaffectée a servi au théâtre. Comment ne pas jouir d’une revanche symbolique sur la bêtise en képi lorsque l’on parcourt ces lieux de mort auxquels le délabrement et la poussière donnent enfin un vrai visage. Pourtant, une fois franchi le guichet d’entrée, de petites flammes vous accueillent, tremblantes, incongrues dans cet univers désolé, témoignage irrécusable d’un ailleurs présent. Une petite flamme de bougie dans une caserne : le théâtre est déjà là. Théâtre — palimpseste (du grec palimpsêstos : gratté pour écrire de nouveau) : il écrit son actualité dans l’espace encore visible du passé, il surcharge des surfaces qui ont porté une autre signifiance, il rature de ses effets volatiles une page architecturale ancienne. Un trajet dans le bâtiment nous fera surprendre les étranges habitants du lieu. Nous les accompagnerons jusqu’à la surprise finale d’un ultime espace. Alors que nous avons suivi d’une pièce à l’autre les deux personnages du spectacle, maintenant que nous sommes dans une salle assez petite, fermée de toute part et que nous pressentons la fin de la représentation, un mur bascule découvrant à l’œil un lointain bouleversant.

Jouissance de ce qu’au théâtre traditionnel (je parle bâtiment, bien sûr) on n’a quasiment jamais : la profondeur. Mon regard plonge dans la distance, il capte là, bien loin, les frêles silhouettes de quelques personnages perdus. Alors le théâtre, ce théâtre, m’émeut fort, car il me fait sentir la fragilité des choses. Il ne la nomme pas dans l’exercice du langage, il ne la représente pas dans la simulation d’une situation vraisemblable à la produire, il la fait surgir hic et nunc, dans cet espace-là, de cet espace-là, pour moi — ce que nul autre art ne peut faire ainsi à sa place. Dans ce spécifique-là le théâtre dit sa modernité. Elle procède ici d’un constat scénographique modeste en son principe et percutant en ses effets : tout lieu est un théâtre. L’effort scénographique consiste ici non plus à créer du lieu dans un théâtre (fonction traditionnelle de la scénographie) mais à établir le lieu comme théâtre, à déployer la série de ses possibilités virtuelles, fussent-elles exactement contraires à l’ordre qui l’a au préalable constitué. La théâtralité du social sédimente la théâtralité de l’art.

Théâtre-signe, théâtre cinématique, théâtre palimpseste : quelques repères dans la mer du spectatoriel. Dans le premier, la production du sens reste le vecteur dominant, même si l’idée du sens se voit profitablement renouvelée par l’apport des sciences humaines — ici un savoir sur les idéologies et leur insertion dans le tissu quotidien. Dans le second, le jeu avec l’outil est déterminant. On y poursuit non plus la vérité du référent (course folle où se nie la représentation : cette dénégation constitue la pierre angulaire de tout naturalisme) mais la vérité de l’image là-composée. Dans le troisième, le ressort est le détour. Le théâtre palimpseste escompte son effet scénographique d’un jeu de différence entre le lieu dans son être-là, ses caractéristiques propres, son cachet, sa facture, et une réécriture dramaturgique qui jamais ne l’abolira. Son appel d’imaginaire postule une gestion de l’hétérogène puisqu’il faut concilier deux ordres de figuration initialement non prévus pour se rencontrer.