Qu’ont en commun ces trois femmes, sinon d’être artistes, actrices au départ, italiennes et de posséder dans leur prénom ce « ma » qui renvoie comme une litanie à la mamma, au mare, la mère ou la mer, bref, aux prémices de notre monde ?

Par ailleurs emblématiques de trois générations de femmes artistes en Italie, venant chacune de trois régions très différentes, elles nourrissent toutes trois leur art de leur origine, la questionnant sans cesse et parvenant, sur scène, à rendre universelles les thématiques qu’elles développent. Pour preuve, elles sont connues au niveau international et leurs spectacles tournent beaucoup. Pour les suivre dans les méandres de leur intense créativité, nous avons choisi le fil rouge de la religion et de la spiritualité, qui court parmi leurs œuvres comme pour nous aider à mieux trouver notre chemin.

« Le corps et la voix ne font qu’un, ils sont la même chose. La chair, appelons-la ainsi, c’est l’intuition de soi en tant que parole et corps mêlés. Quand la chair émerge avec vérité au regard des autres, alors la poésie jaillit. Et cela vaut pour un acteur comme pour un écrivain. L’écriture poétique impose toujours le rythme de la respiration. »

Ermanna Montanari

Ermanna Montanari, 1957, Campiano, Émilie-Romagne

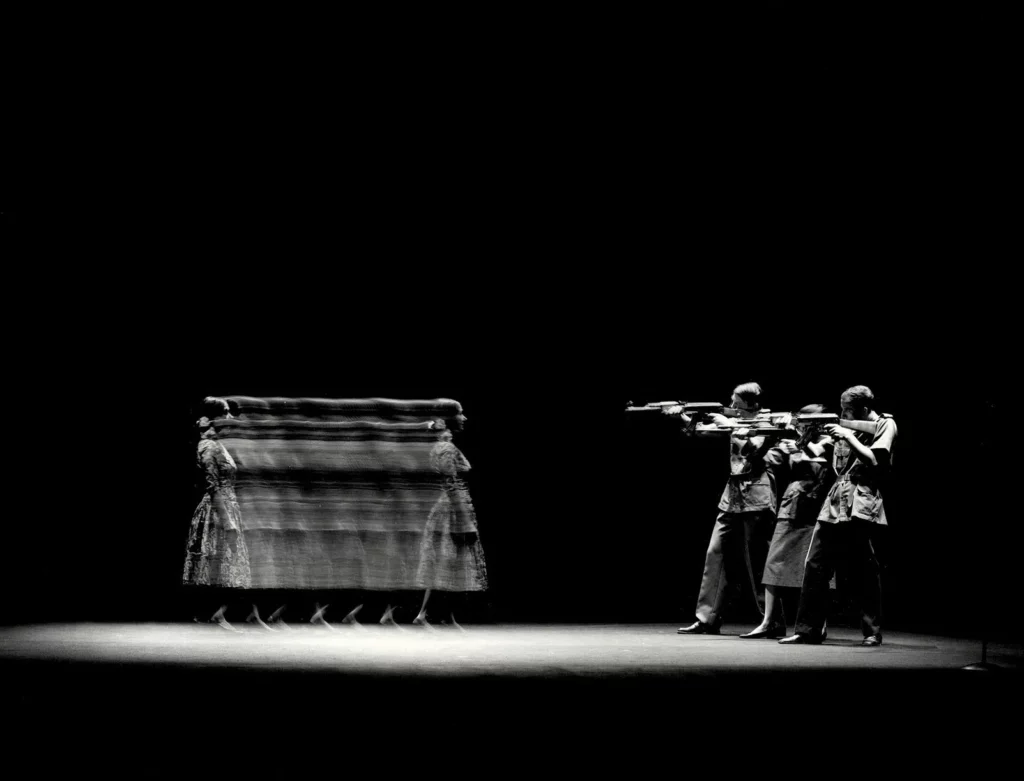

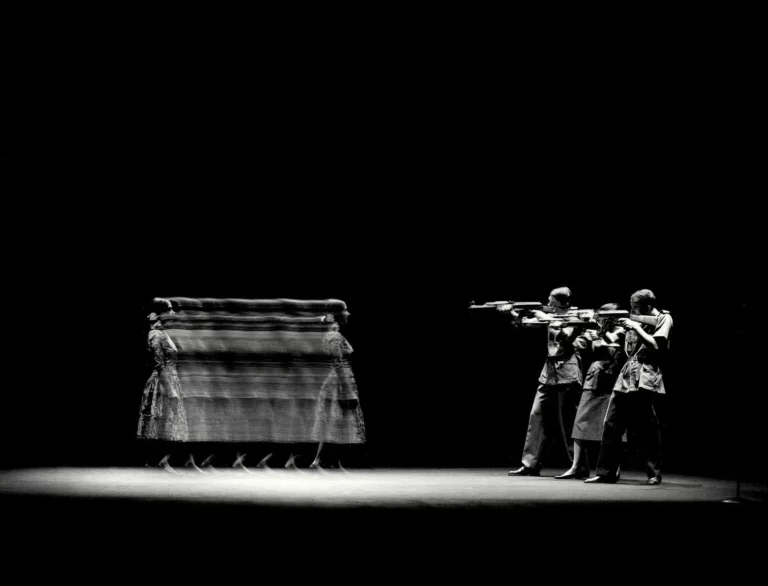

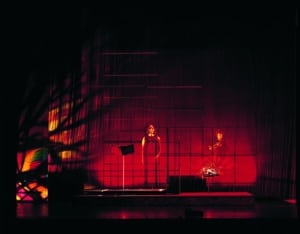

Regarder Ermanna Montanari sur scène est une expérience vitale presque physique : son corps, petit, léger, devient immense ; son visage et sa voix magnétiques hypnotisent le spectateur. Elle est à la fois corps et instrument de son corps, musicienne et instrument musical. Elle est capable, dans cette chair décrite plus haut, d’intensités féminines et d’insondables abîmes, dans une langue onirique dont la sonorité énigmatique porte en elle toutes les turbulences archaïques de sa Romagne natale.

Née au théâtre dans les années où se développèrent les mouvements de 77 en Italie, l’actrice est aujourd’hui un personnage incontournable de la scène italienne et internationale avec le Teatro delle Albe, compagnie dont elle fut la cofondatrice en 1983.

De sa région, elle garde en elle une enfance jamais asservie et cette dualité archaïque, inlassablement interrogée par les poètes, notamment Pasolini, d’une vie paysanne mêlée à une grande modernité ; de l’horreur des plages de Rimini en été à la mélancolie des marécages asséchés peuplés de crapauds, dont les coassements se joignent aux sonorités telluriennes d’un dialecte parlé de nos jours par une poignée de gens. Le romagnolo, sa musique, illumine les mots dans la bouche de l’actrice ; il est la langue de sa scène, un artifice dans la recherche de la simplicité et de la félicité du dire. Son humble localité et sa raréfaction n’en font pas moins une langue théâtrale universelle qui raconte le rapport à la terre et aux objets et les contradictions vitales de cette région, de son pays.

Ermanna est née trop petite, décharnée, malade, après un frère mort dont on lui a affublé le prénom. Grâce à son grand-père paternel, figure du patriarche paysan par excellence, redouté et admiré, elle finit ses études contre l’avis de son père, pour qui une fille doit aider ses parents aux champs et dans les tâches domestiques. Grâce à ce nonno, elle réussit à créer cette fameuse « chambre à soi », indispensable prérogative woolfienne à toute création (féminine ou non), et c’est ainsi qu’elle put s’affranchir du carcan familial, de la puanteur de Campiano (son village natal) selon ses dires, rencontrer l’homme qui deviendra son compagnon d’art et de vie, Marco Martinelli, et commencer son parcours d’artiste en s’inspirant justement de ce passé archétypique.

Ses rôles au théâtre seront toujours – sauf pour Harpagon de Molière – des femmes « féministes » dans le sens de « libres » ou « combattantes » pour la liberté et la justice : dans Pantani (2012), par exemple, elle incarne une mère qui lutte pour la réhabilitation de l’honneur de son fils (le cycliste Marco Pantani) et récemment, dans Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi (2014), la résistante birmane, prix Nobel de la Paix.