LA DÉCENNIE autour de 1970 restera sans doute dans l’histoire du théâtre mondial comme l’âge d’or de la « création collective ». Celle-ci se définit comme étant l’œuvre d’une « troupe » étroitement unie – voire confondue – autour d’un projet commun. Elle part du principe – ou du constat – que la littérature dramatique à sa disposition, classique et contemporaine, ne fournit pas au « collectif » – à moins d’être profondément adaptée – la possibilité de dire ce qu’il souhaite. Faisant confiance aux capacités d’expression et d’invention de chacun des membres du groupe, elle se pense à même d’innover tant au niveau de la forme que du contenu, les deux étant étroitement liés, car on ne peut, selon elle, tenir un discours nouveau dans des formes anciennes. Fondée sur l’«improvisation collective » comme méthode de recherche et de création, et, parfois, comme espace de jeu pendant la représentation, elle a cependant toujours impliqué, en tout cas pour ses réussites les plus éclatantes, un « maître d’œuvre », initiant, dirigeant le projet, choisissant, articulant les séquences et, finalement, les mettant en scène : Julian Beck et Judith Malina pour le Living Theatre, Ariane Mnouchkine pour le Théâtre du Soleil, Jacques Nichet pour le Théâtre de l’Aquarium. Dire cela, ce n’est nullement diminuer le rôle créateur – forcément inégal – des différents membres du groupe : les spectacles de ces troupes résultent de la dialectique permanente au sein du processus de création entre les diverses propositions des uns et des autres et la capacité de synthèse du metteur en scène.

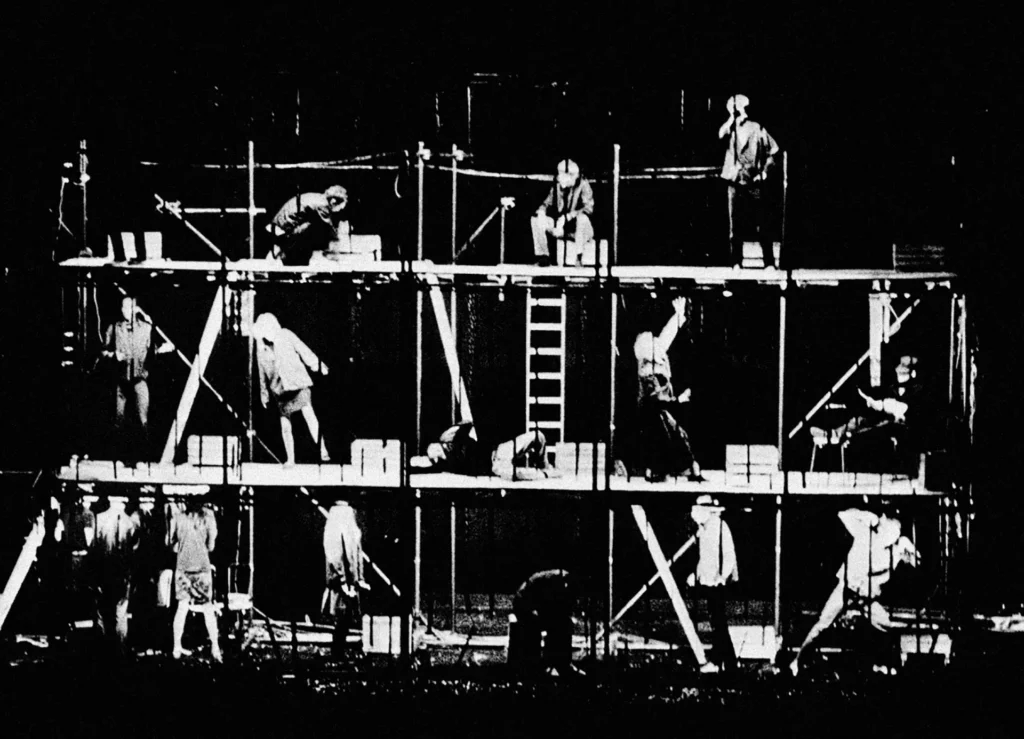

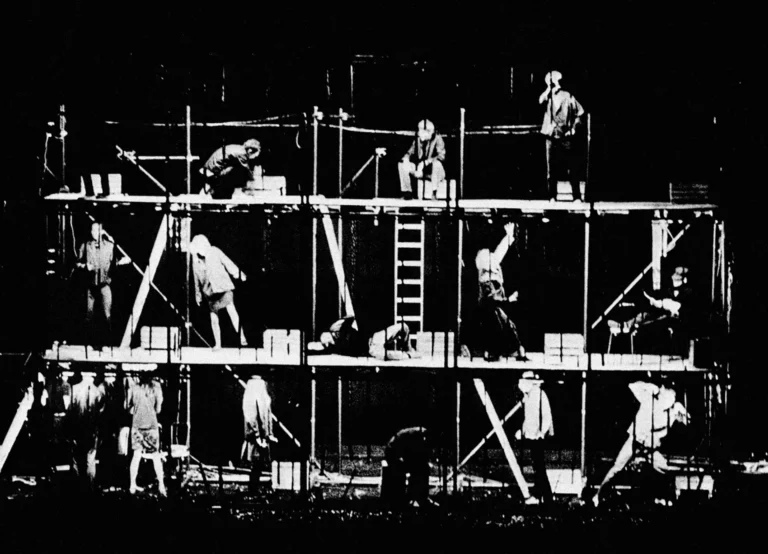

Spectacles phares : ANTIGONE de Sophocle-Brecht (1967) et PARADISE NOW (1968) par le Living Theatre ; 1789 : la révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur (1970) et 1793 : la cité révolutionnaire est de ce monde (1972) par le Théâtre du Soleil.

On peut dire que le chœur – qu’est-ce d’autre en effet que le chœur du théâtre grec, sinon une communauté civique, un groupe d’hommes ou de femmes ayant à charge de penser ensemble l’événementiel, de poser les bonnes questions et de suggérer les réponses justes ? –, est au fondement même de la « création collective », puisque celle-ci implique la prise en charge, par l’ensemble des membres de la troupe, de la totalité du processus créatif et, dans une moindre mesure, des fonctions vitales du groupe. Même si la nécessité impose une certaine spécialisation pour les plus techniques d’entre elles (administration, scénographie, musique…), on s’efforce qu’elle n’empêche pas une participation à toutes les séances de travail : au Soleil, on le sait, les scénographes, les musiciens, les costumières assistent au travail des acteurs de la première répétition à la dernière et leur propre travail de création se fait dans un va-et-vient constant entre leurs propositions et celles des acteurs. Ici, pas question de planning de répétitions, de distribution (chacun sera responsable des personnages qu’il aura créés, mais dans le travail, les rôles peuvent être interchangés): tous les membres de la troupe vont s’informer, se former ensemble, et s’enrichir mutuelle- ment. Ainsi, le spectacle est fait aussi de toutes les improvisations, les scènes, les personnages qui, après avoir été travaillés, n’ont finalement pas été gardés :

« En définitive, il serait faux de vouloir considérer comme un déchet inutile tout ce qui a été supprimé, au fur et à mesure de l’élaboration du spectacle. Ainsi certaines improvisations abandonnées pouvaient, soit par leur style, soit par leur contenu, en inspirer d’autres. Au pire cas, elles avaient au moins valeur d’entraînement pour les comédiens qui avaient l’occasion de pratiquer de nombreux styles de jeu. »1

Roland Barthes : « Dans l’anthropologie différenciée de la tragédie grecque, dans cet univers à triple étage, où le peuple, les rois et les dieux dialoguent, chacun parlant de son lieu singulier, le pouvoir humain par excellence, le langage, est détenu par le peuple-chœur […] C’est son verbe qui fait de l’événement autre chose qu’un geste brut, et par le pouvoir de liaison propre à l’homme, tissant la chaîne des mobiles et des causes, constitue la tragédie comme une Nécessité comprise, c’est-à-dire comme une Histoire pensée. »2

La création collective, dans la mesure où elle ne recherche pas un spectacle purement formel, mais travaille à la construction d’un sens, à l’élaboration d’une pensée sur le monde, sur la société ou sur l’histoire, suppose un point de vue, une vision commune à tout le groupe. Penser l’histoire de la Révolution française à partir d’un point de vue, celui du « peuple-chœur », et non pas seulement en narrer les grands faits marquants selon l’histoire officielle, c’est bien le but que se donne le Théâtre du Soleil dans ses deux spectacles. Dans 1789, c’est le petit peuple des « bateleurs » qui prend en charge le récit à la manière et avec les moyens du théâtre de foire (personnages campés à gros traits, pantomimes, clowneries, marionnettes de toute sorte), soit qu’ils jouent des scènes en assumant tour à tour de très nombreux rôles ( les « grands » personnages – notamment, Louis XVI et Marie-Antoinette – sont tenus successivement par différents acteurs), soit qu’ils s’adressent directement aux spectateurs groupés debout au pied des différents tréteaux : ainsi, au cours de l’inoubliable séquence de la prise de la Bastille racontée en même temps par cinq ou six comédien(ne)s, répartis à différents points de la salle : ils commencent leurs récits en chuchotant, accroupis vers le public, puis peu à peu haussent la voix tandis que le corps se redresse, et terminent ensemble dans une immense clameur : « Et c’est ainsi qu’on a pris la Bastille ! » Les récits racontent les mêmes événements, dans le même ordre, au même rythme, mais les mots pour les dire appartiennent en propre à chaque narrateur. Dans 1793, le point de vue est celui des « sectionnaires » qui nous font partager la manière dont ils vivent, dans leur quotidien, la répercussion des événements révolutionnaires. Dans ce dernier spectacle, le chœur est primordial, structurel : les vingt-deux sectionnaires sont constamment présents et constamment actifs, soit dans la parole (lorsqu’ils sont les protagonistes d’une scène), soit dans l’écoute (ils constituent alors le chœur); une écoute forcément intéressée, tendue, passionnée, puisque, comme pour le chœur de la tragédie grecque, leur sort dépend de ce qui se raconte devant eux, pour eux.