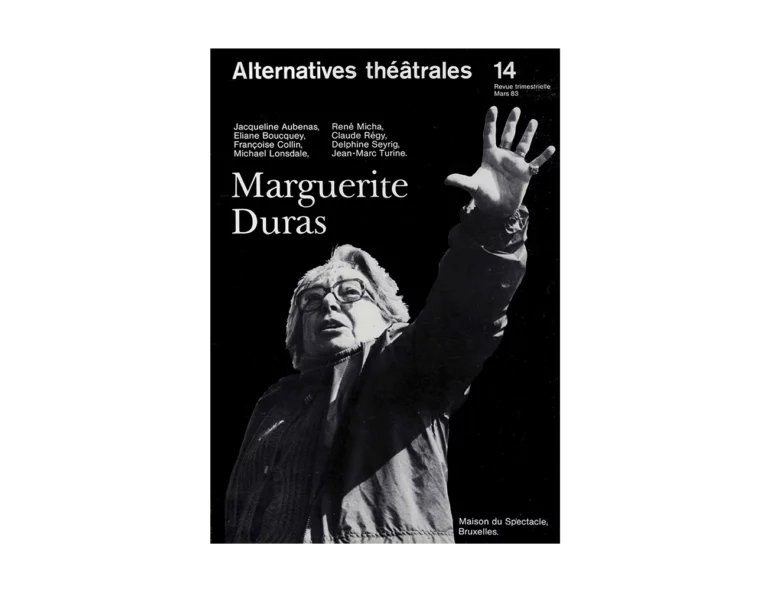

On ne pourra jamais faire voir à quelqu’un ce qu’il n’a pas vu lui-même, découvrir ce qu’il n’a pas découvert lui seul. Jamais sans détruire sa vue, quel qu’en soit l’usage qu’il en fait, sa vue.

Ce spectateur, je crois qu’il faut l’abandonner à lui-même, s’il doit changer, il changera, comme tout le monde, d’un coup ou lentement, à partir d’une phrase entendue dans la rue, d’un amour, d’une lecture, d’une rencontre, mais seul. D’un affrontement solitaire avec le changement. (Marguerite Duras, Les yeux verts, Cahiers du cinéma, juin 1980)

L’originalité et la radicalité de l’œuvre de Marguerite Duras éclatent.

Pour Jacqueline Aubenas, elle séduit d’abord par son intelligence : elle pose la question là où on ne l’attend pas. Féministe ? Peut-être. Porteuse d’un langage femme ? Certainement. Même si ce langage révèle une certaine ambiguïté. A partir de stéréotypes du romanesque ne produit-elle pas du génie à partir de la mise en parole de l’imaginaire le plus convenu ?

Repoussant les formes anciennes de la représentation en littérature à partir de Moderato Cantabile, au théâtre depuis L’amante anglaise et au cinéma dès La femme du Gange et lndia song, Marguerite Duras se meut avec une aisance surprenante dans ces trois genres qu’elle traite avec une grande économie de moyens.

Ces films ne coûtent pas cher, et c’est un choix conscient ; les pièces de théâtre n’utilisent que deux ou trois acteurs et bannissent objets, décors et accessoires ; les livres enfin sont des récits de plus en plus courts où la qualité de l’écriture surgit de sa force concrète. Sans doute l’écriture est-elle toujours première : c’est une voix, la voix qui nourrit la totalité de son univers artistique.

Claude Régy, confronté à la mise au théâtre de cette voix, a donc dû se débarasser des personnages. Il en a retiré le sentiment que l’apparent éloignement de Marguerite Duras pour ses « créatures » les rend plus proches, en tous cas, plus intérieures. Pour Régy le cheminement du refus de la représentation qui aboutit à l’écran noir de L’homme atlantique ne débouche pas sur rien mais conduit au contraire à cette« obscurité intérieure » d’où peut naître tout l’imaginaire du monde.

Ce travail sur les limites de la représentation place-t-il les acteursdans une situation inconfortable ? A lire ce qu’en disent Delphine Seyrig et Michael Lonsdale, il semble que les rapports entremetteur en scène (auteur) et acteurs forcent ces derniers à investir intensément leur propre imaginaire. Comme si Marguerite Duras leur demandait sans cesse d’aller au plus profond d’eux-mêmes,voire au-delà d’eux-mêmes. On sent aussi, à les écouter, à quel point Marguerite Duras contamine ; elle table sur la capacité de ses « interprètes » à aller de l’avant, avec une grande exigence.

L’utilisation de la voix off qui est sans doute l’élément le plus frappant et finalement le plus productif de l’œuvre cinématographique de Marguerite Duras est analysée systématiquement par René Micha dans les neuf films réalisés par l’auteur de 1975 à 1981. Ici encore on retrouve « le rôle premier du texte, qui se veut plus ouvert, plus troué que les images qu’il traverse ». Cette voix off qui confère à l’image et aux acteurs une indépendance entière, crée surtout un spectateur nouveau, libéré des contraintes tentaculaires de la narration, disponible, actif.

Marguerite Duras s’est expliquée longuement sur le spectateur qui fait le cinéma ancien, celui de la distraction, de la répétition quotidienne, ce spectateur séparé d’elle à jamais. Qu’on ne croie pas trop vite que la cause en est une écriture difficile, élitaire. Eliane Boucquey dans l’expérience qu’elle relate de sa présentation de l’œuvre de Duras à des jeunes gens (surtout des jeunes filles) qui suivent l’école professionnelle témoigne du bouleversement que peut opérer la rencontre avec son écriture, son univers, le désir de partir « ailleurs ».

Le texte de Françoise Collin dévoile avec une grande justesse la démarche esthétique et éthique de Marguerite Duras. Pour elle la voix extérieure (off) n’exerce pas seulement un constat, elle fait surgir : le regard est pris dans ce qu’il rapporte. Cette voix extérieure prend forme de dédoublement : entre le passé et le présent, entre le réel et la fiction (le fantasme), à partir d’une nomination qui n’est liée ni à un lieu, ni à une époque mais à une résonance. Cette voix parle à partir d’un événement originaire, violent qui ne peut être que démesuré : crime, guerre, rupture, passion.

« C’est la passion qui définit non seulement le thème dominant de l’œuvre mais aussi son ton…Conjurer l’imaginaire, le soutenir par une immense dépense d’énergie qui se confond ici avec l’énergie de l’écriture, c’est ce qui fait l’œuvre de Marguerite Duras. »

C’est sans doute ce qui nous rend cette œuvre si attachante : cette sorte de « gai désespoir », cette recherche incessante de l’arrachement au quotidien, ce sentiment d’illimitation.