Pour le spectateur, le théâtre de Warlikowski est le lieu d’un profond psychodrame. Non pas d’une psychanalyse — chacun la fait lui-même plus tard, après la sortie du théâtre et pour son propre compte. Pendant la durée du spectacle, les pensées des spectateurs sont aspirées dans le piège d’une rébellion qui met à bas les quelques convictions indéboulonnables que chacun d’entre nous porte et nourrit. Le but de Warlikowski est d’éliminer toute pensée dirigée, mue par l’efficacité et tendue vers l’obtention d’un but concret. Cette façon de penser et d’agir, qu’exige de nous une adéquation à la routine quotidienne, bloque nos contacts avec la sphère du mythe et des fantasmes. Souvent, les coutumes culturelles en font même un interdit, voire un tabou.

Warlikowski part du principe que si l’on ne brise pas la barrière de la pensée dirigée vers l’obtention des buts successifs de la vie, la pensée conquérante, on ne peut créer au théâtre une situation sincère qui nous permettrait de parler de choses essentielles comme, par exemple, la faute, l’identité sexuelle, le caractère de la nature humaine et sa subordination devant le mal. Si nous ne nous laissons pas briser, nous ne trouverons rien pour nous dans ce théâtre — nous resterons des idiots bouleversés.

Warlikowski propose le portrait de son public dans La Tempête de Shakespeare. Le navire a été noyé, le théâtre commence. Pour certains, la catastrophe prend le sens d’une amorce de métamorphose des valeurs et d’une transformation du mode de pensée. Pour d’autres, c’est une occasion comme une autre pour s’installer confortablement dans la vie en accord avec ses propres conceptions présomptueuses de supériorité.

Le lieu théâtral n’est jamais, chez Warlikowski, totalement univoque et défini. D’un côté, il est soumis à une fonctionnalité scénique, construit en accord total avec l’action du spectacle ; d’un autre côté, il est fortement imprégné par des éléments des sphères les plus élevées et les plus éloignées de la nature humaine : la religion et la mort. Ce lieu peut être appelé sanctuaire/abattoir ou bien sanctuaire/salle de dissection.

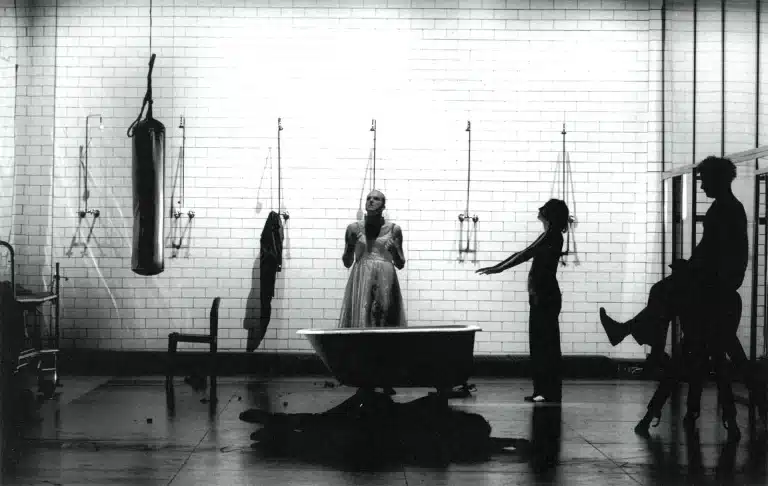

On le voit dans chaque spectacle, même si les proportions de chacune des deux sphères peuvent être différentes : de l’équilibre dans Les Bacchantes d’Euripide jusqu’à l’appropriation de tout l’espace par la mort dans Purifiés, et par la religiosité — ou plutôt par le rituel — dans La Tempête. Aux éléments froids de la scénographie — plastique, verre, acier, carrelage — s’opposent des objets liés à la vie : des portes en bois peint, de petits oratoires avec des figures saintes, une source d’eau pure, une table de bois autour de laquelle se rassemblent les personnages.

La tension maintenue entre ce qui tire vers la vie et ce qui s’exhale de l’antre de la mort est essentielle et fondamentale dans ce théâtre. Dans cet espace en désordre s’inscrivent les conflits liés à l’amour, au désir, à la culpabilité et à l’innocence. Dans cet espace, le mal joue sa partie.

On peut facilement constater que l’espace, construit par Warlikowski avec son inséparable scénographe Malgorzata Szczesniak, est un lieu hostile à l’homme. Il est difficile de s’y sentir à l’aise ou de s’y installer. Il n’y a pas de place confortable ou accueillante. Le microcosme de la scène réfléchit ainsi la nature du monde — ou, plutôt, le point de vue des créateurs sur cette nature. Le monde n’est pas un lieu favorable à l’homme. Au mieux, il conserve la forme d’un espace stérile, plus facile à maintenir propre que les salles d’hôpital à travers lesquelles l’homme devrait passer en essayant de ne pas salir.

Et s’il n’y réussit pas, comme par exemple Penthée, déchiré en lambeaux par les Bacchantes, on peut en effacer rapidement les traces, les nettoyer afin de ne pas célébrer la mémoire de ces événements.

L’espace est aussi, en grande mesure, un polygone pour observer les possibilités du texte que Warlikowski prend sur son métier. Il doit offrir la chance d’expérimenter beaucoup de différentes solutions d’interprétation. Il ne doit rien fermer, rien préciser — au contraire. Son rôle est d’ouvrir le texte. On reproche souvent à Warlikowski l’infidélité aux auteurs. Or ce metteur en scène, comme peu d’autres, reste fidèle au texte dans son sens le plus profond, s’écartant seulement des interprétations habituelles.

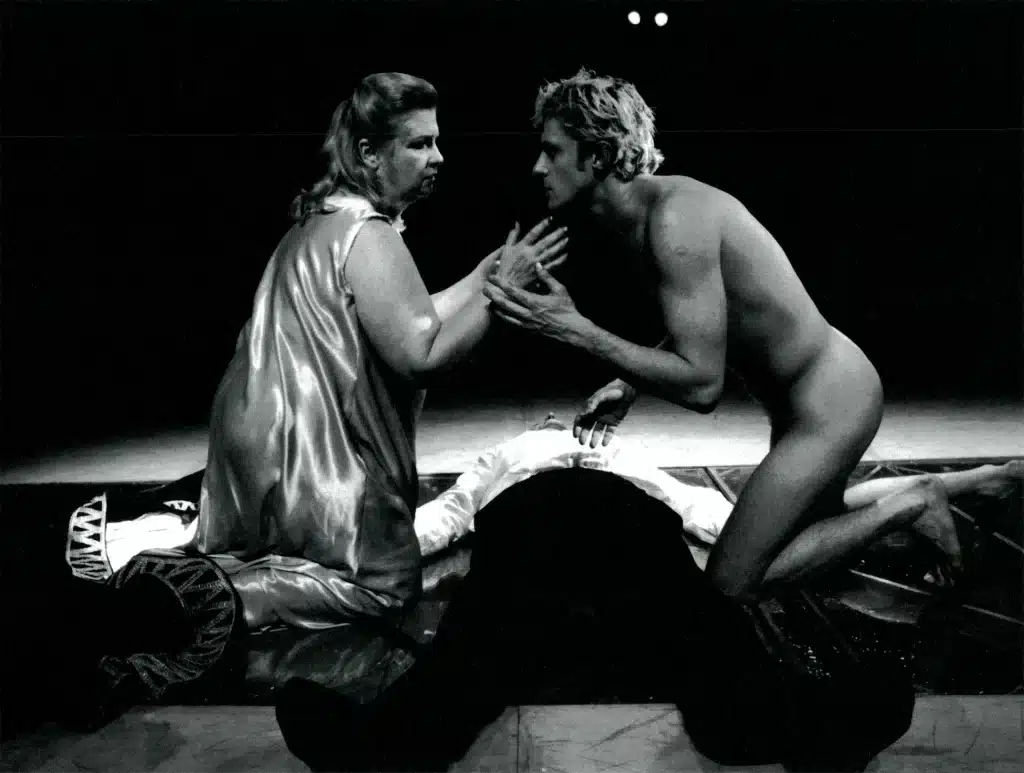

Pour chaque texte, Warlikowski part de la conviction que rien n’est donné d’avance, qu’aucune interprétation n’est définitive. L’exemple le plus flagrant est le glissement des accents dans les spectacles de Shakespeare. D’abord l’éloignement du mécanisme de l’histoire qui, magistralement décrit par Jan Kott, s’est imposé pendant des années au théâtre — et pas seulement dans le théâtre polonais. Parvenant à Hamlet à travers Périclès et Les Contes d’hiver, il a perçu dans les textes de Shakespeare l’importance du destin individuel. C’était le premier pas vers une interprétation des textes non comme des récits de l’histoire de héros et de leurs actions, mais comme des récits sur des gens avec leurs émotions. Il nous est indifférent que Hamlet soit le fils d’un roi. Cela n’a aucune influence sur son histoire. Dans la scène qui se déroule dans la chambre de sa mère, dans laquelle il tue Polonius, Hamlet est nu — le plus humain possible, incarnant de manière la plus lisible toute la problématique liée au mythe et au complexe d’Œdipe. Il en est de même dans Les Bacchantes, où le costume royal se transforme ostensiblement en une veste de plumes et les peaux de chèvre des femmes folles en fourrure d’astrakan, comme celle que les femmes polonaises portent à l’église le dimanche. De nouveau, nous sommes dans un lieu et un temps inconnus, dans un espace idéal pour extraire les sens du texte. Nous sommes ici et maintenant, ou bien toujours et partout.

Mais l’anachronisme des événements avec le temps et l’espace n’est cependant pas la seule intervention sur le fil du texte. Toutes les interventions qui touchent à la clarté des plans temporels conduisent aux avancées les plus importantes et les plus critiques, notamment la lecture anachronique du texte. Warlikowski lit en effet le texte à partir de différentes perspectives temporelles, sans rapport avec l’époque de son écriture. Ces choix sont liés à ses conceptions sur le monde. Deux exemples flagrants : Les Bacchantes et Purifiés.

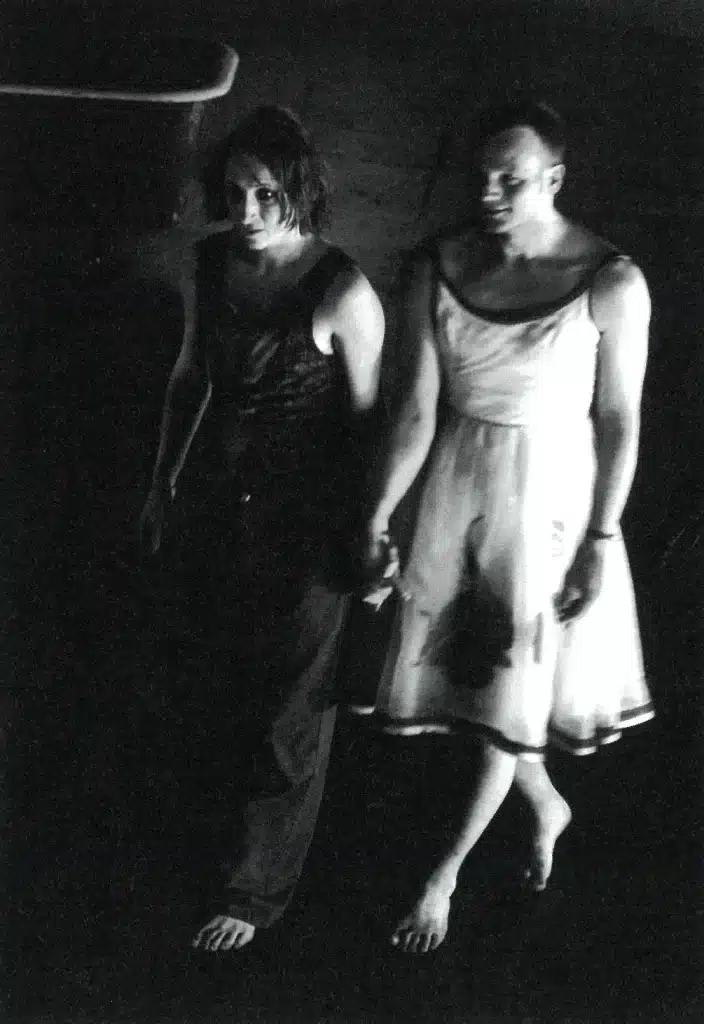

Dans Les Bacchantes, toute la tragédie d’Euripide est lue à travers le catholicisme miséricordieux d’aujourd’hui, dépénalisant et accommodant. Il en résulte une mise à nu de la superficialité religieuse face à l’existence inconcevable et terrible de Dieu. Dans Purifiés, c’est l’inverse : dans cette histoire contemporaine, située — tout au moins au premier abord — en dehors d’un quelconque contexte religieux, Warlikowski a introduit tout le schéma rituel de la tragédie grecque selon la conception et la lecture classique d’Aristote. Purifiés peut signifier ici catharsis. Il en résulte un spectacle profondément fidèle au texte, découvrant l’existence du mal inclus en nous et dans le dieu qui accompagne nos convoitises.

Purifiés était, dans le théâtre de Warlikowski, le point culminant et la conséquence naturelle des spectacles précédents. Sarah Kane est, à côté de Koltès, le seul auteur contemporain dans le répertoire de ce metteur en scène. Ce n’est pas un hasard : ce sont deux nouveaux poètes maudits. Malgré les excellents résultats apportés par le travail sur les textes classiques, ce n’est qu’avec celui de Sarah Kane que l’on parvient à un basculement majeur. Deux énergies et deux sensibilités similaires se sont rencontrées : l’auteur-poète et le metteur en scène-poète.

La célèbre phrase de Kane sur l’amour malheureux, non réciproque, semblable à Dachau, a tout à coup apporté un éclairage nouveau sur tout le théâtre de Warlikowski. Le metteur en scène que l’on voyait comme un esthète — auquel on reprochait la méta-théâtralité comme seule voie de communication avec le public — a commencé à être perçu, après Purifiés, comme un créateur indéniablement et profondément engagé dans le discours sur la conception actuelle de la culpabilité et du pouvoir dans la relation entre les hommes.

On a réalisé que même les soumissions amoureuses apparemment innocentes, comme celle de l’amoureux éconduit de Shakespeare, prêt à tout afin de conquérir l’amour de sa bien-aimée, ne sont pas des jeux et des amusements de théâtre. Warlikowski perçoit l’existence humaine sous son aspect tragique et remarque le poids de la souffrance individuelle provoquée par le rejet, la différence, le surplus ou le manque d’amour.

Il n’y a pas de Songe d’une nuit d’été innocent, comme il n’y avait pas auparavant d’innocente Mégère apprivoisée. Kane a donné un point de vue très concret : la nécessité de prendre la faute sur soi et d’en finir avec elle (« C’est moi qui ai gazé les Juifs », dit l’héroïne de 4.48 Psychosis).

Warlikowski lutte obstinément pour sauver les valeurs, pour la possibilité de survivre dans ce sanctuaire/abattoir qu’est le monde. De ce point de vue, on peut dire de lui qu’il est infiniment conservateur. La dignité humaine, la liberté, la justice, le bien, le bon, la vérité, l’amour, sont de grands mots dont son théâtre prend la défense, montrant d’ailleurs immédiatement que cette lutte est désespérée — tragique car perdue d’avance.

On ne peut obliger personne à aimer, on ne peut donc rendre personne heureux par amour. On ne peut qu’éveiller de sombres fantasmes, réveiller le mal qui, attiré par le malheur, effectuera son travail de destruction. Seules les valeurs apparentes comme la foi dans la supériorité de l’ordre rationnel sur les émotions — et même sur la métaphysique — sont remises en question. Ces principes, que défend Penthée dans Les Bacchantes, ne sont pas tenables ; ils sont anachroniques face à la désintégration des individus. On ne sait même pas s’ils ont une force positive, constructive, un pouvoir salvateur. Face à l’élément dionysiaque qui coule en sombre fleuve dans nos âmes déchirées, l’ordre rationnel et les principes, établis de surcroît à l’échelle de l’État ou de l’institution, n’ont aucune chance de vérité ou de crédit.

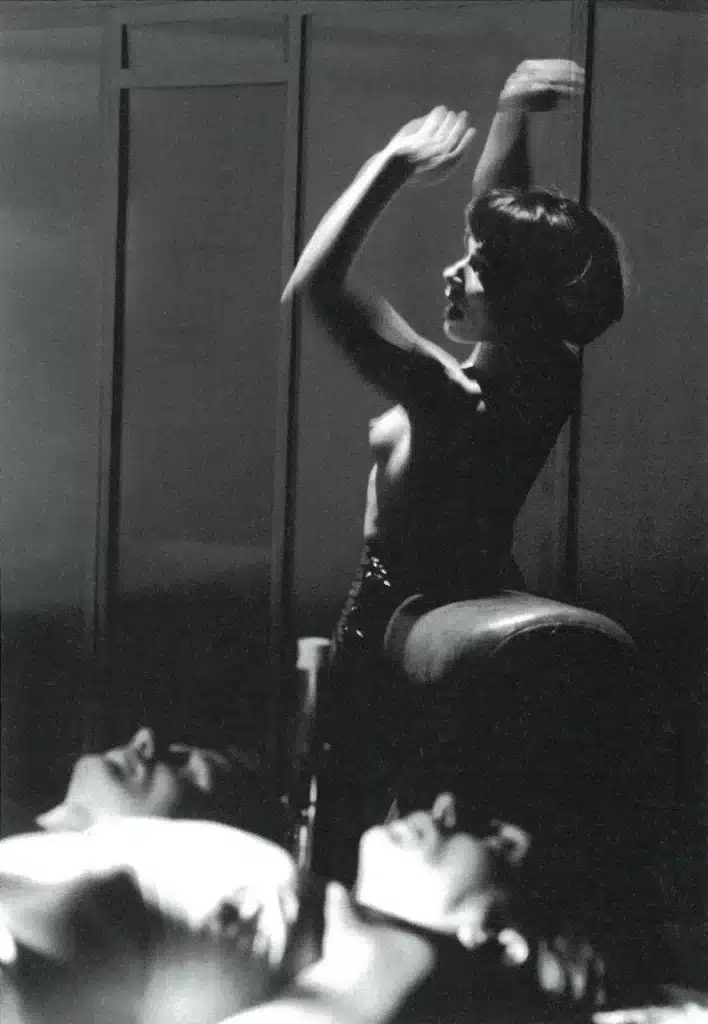

Le théâtre de Warlikowski est beau jusqu’à l’obsession. Donner un charme immaculé à la perversion et à l’horreur contemporaine est à double tranchant. D’un côté, cela permet une profonde identification, voire une empathie des spectateurs avec les événements de la scène ; de l’autre, cela les rend encore plus insupportables : ils perturbent d’autant plus notre paix et s’accroissent lorsqu’on s’éloigne de leur représentation. On ne peut oublier les superbes images travaillées avec soin. Cette perfection artistique, garantie à chaque spectacle, cette terrible beauté détruit la sensibilité et lui permet de durer. Warlikowski prouve — ou plutôt constate d’une manière artistiquement indiscutable — qu’aucun Polaroïd ne pourra décrire notre réalité. Les images doivent porter toutes les caractéristiques du hasard, en accord avec l’esthétique contemporaine, mais avec tout le raffinement et l’art nécessaires. Ici s’accomplit la victoire de la forme et de la langue poétique formulée par le metteur en scène. On ne peut exprimer la souillure et le malheur avec la souillure et le malheur. Il n’en sortirait rien. Pour rendre la souillure perceptible, il faut d’abord la nettoyer et la transposer dans les plus hautes sphères de l’art. Il faut se souvenir encore d’une chose — Warlikowski le sait parfaitement — : aucun sentimentalisme. D’où la froideur de ses représentations, la distance prise par les acteurs vis-à-vis des personnages créés avec les plus profondes strates de leur émotion personnelle. L’oxymore entre les événements de la scène et les réactions des spectateurs.