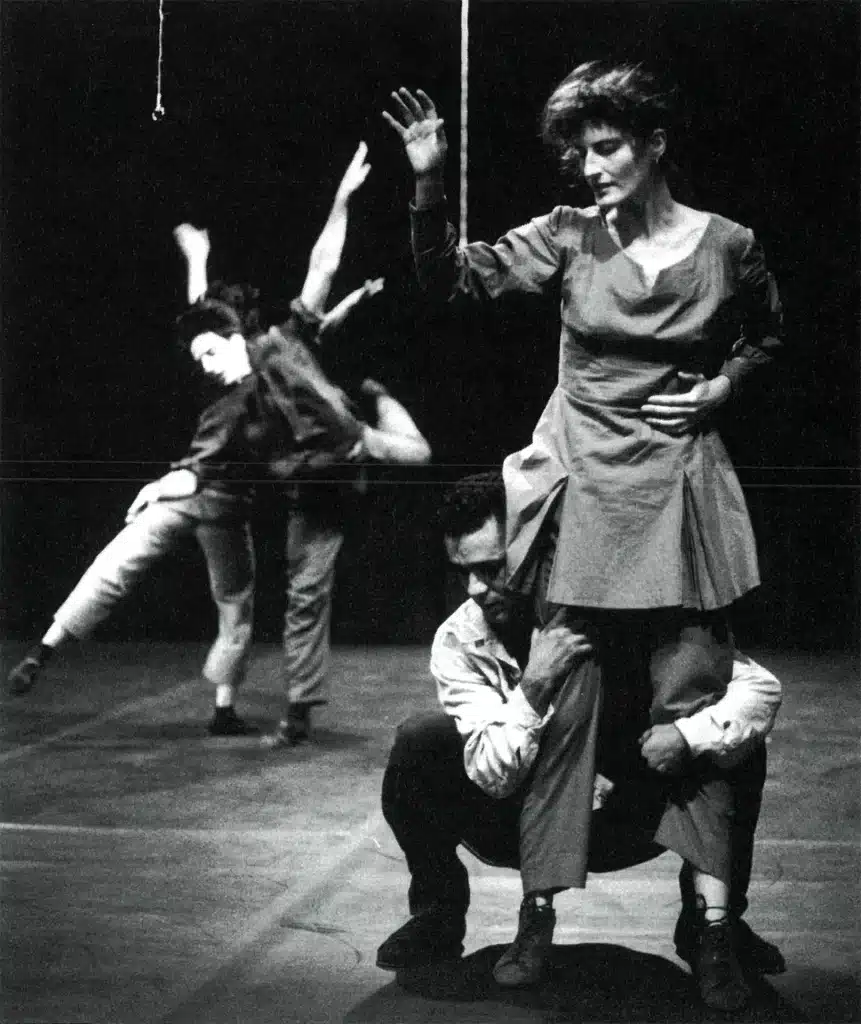

POUR JUAN CARLOS GARCIA, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Lanónima Imperial, la scène est le miroir de la vie, le cadre dans lequel il aimerait voir rassemblées ses réflexions sur les mystères de l’existence.

Dans ses créations, Juan Carlos García utilise fréquemment comme points de départ des éléments opposés : la lumière et l’obscurité, la raison et la passion, l’unité et la multiplicité, l’amour et la mort. Il ne veut pas répéter des pas, des images, des schémas, mais offrir plutôt un processus changeant, où le spectateur peut choisir parmi une avalanche d’impressions diverses provoquées par des interprètes qui évoluent individuellement.

« Je me sens compris lorsque le spectateur, s’il voit plusieurs fois mes spectacles, peut découvrir une œuvre différente à chaque fois, avoue Juan Carlos. Quand nous nous promenons dans la rue, il se passe beaucoup de choses, mais il n’y en a que quelques-unes qui restent gravées dans notre esprit. Nous portons notre attention sur quelque chose et, un instant plus tard, elle semble déjà avoir disparu. C’est un processus de sélection permanente ; nous sommes toujours en train de sélectionner, selon notre état d’esprit, parmi tout ce que captent nos sens, et ces impressions influenceront ensuite, à leur tour, notre humeur. C’est un cycle continuel.

Vitesse et mémoire sont des termes qui évoquent le langage informatique ; ce sont des variables qui dépendent de la puissance et de la capacité de chaque ordinateur. Et, comme les ordinateurs, les danseurs ont également une horloge interne qui marque le rythme du travail, comme ils ont aussi une mémoire alimentée par la tension permanente et une autre dont le contenu ne s’efface jamais. »

Les danseurs sont-ils aussi cybernétiques ?

« Je dois avouer que je ne maîtrise pas assez le langage informatique, mais malgré tout il est clair que la vitesse est le signe qui régit notre époque. De n’importe quel endroit, nous pouvons rejoindre par téléphone l’autre extrémité du globe ; nous le parcourons constamment en avion ou sur l’Internet. L’homme a toujours essayé d’obtenir plus d’efficacité par la vitesse. Une information est d’autant plus efficace qu’elle est communiquée avec rapidité. J’ai toujours été épaté par l’importance de la vitesse lorsque l’on essaye de relier le mouvement physique de l’interprète et la réceptivité du spectateur, facteur purement mental. La quantité d’informations que vous fournissez en composant une séquence doit s’ajuster instantanément à la capacité réceptive du spectateur, afin que ces informations se connectent à un secteur de sa mémoire et lui suggèrent des situations, des émotions et des relations poétiques qui l’obligent à faire attention à ce qui se passe sur la scène. »

Pourtant, le rythme d’une œuvre n’est pas seulement une affaire de vitesse ?

« Bien sûr, il faut créer des contrastes. Pour ma part, j aime beaucoup jouer avec les contrastes sur tous les plans et il est évident que sans une certaine alternance des temps rapides et des temps lents, il est impossible d’obtenir un rythme. Et le rythme est un des facteurs indispensables pour arriver à capter l’attention du spectateur et pour la maintenir. Ainsi donc, une fois le lien établi, le spectacle doit offrir aussi des éléments avec lesquels le spectateur peut s’identifier, même inconsciemment ; des éléments qui mettent sa pensée en marche. Ainsi vous arrivez à la communication. Le spectateur recréera, composera sa propre œuvre à partir de cette possibilité d’identification. »

Il s’agit donc d’établir un lien avec sa mémoire ?

« La mémoire est extrêmement importante autant du côté du créateur-interprète que du côté du spectateur. Je crois que les danseurs ont une intelligence physique et nous, les chorégraphes, nous jouons avec cette intelligence. Quand nous utilisons leur corps, nous le faisons en exploitant tout le bagage qu’ils portent en eux. Ce qui se passe sur la scène a quelque chose à voir avec les expériences des individus et le spectateur doit trouver dans sa mémoire quelque chose qui le mette en rapport avec ces expériences. Peut-être ne comprendra-t-il pas ce qui se passe, mais s’il est pris par ce qu’il voit et entend, c’est qu’un secteur de sa mémoire a été vivement touché. »

Peut-on dire que vous, les danseurs, vous travaillez sur l’évocation de certains paysages de la mémoire ?

« Pour moi, la danse est aussi éloignée du verbal et de la littérature, qu’elle est proche de la mémoire physique. La vision de la danse est image et lumière, une chose exclusivement physique. La danse se réalise par des phénomènes physiques et non intellectuels : la lumière, la musique, l’image. La mémoire est ce que nous sommes. C’est la somme de nos expériences, certainement davantage emmagasinées dans l’inconscient que dans la conscience. Notre cerveau ne comprend que dix pour cent de tous les processus que nous accumulons. La mémoire catalogue ces informations et, lorsque nous composons, créons et transmettons, nous le faisons toujours selon notre propre bagage. »

Si je vous comprends bien, la création surgirait en partie du subconscient de l’interprète sous forme de mouvements que le chorégraphe se limiterait à ordonner en vue d’assurer la nécessaire connexion avec le subconscient du spectateur ?