SAINT-PIERRE LA VIEILLE, 13 septembre 1999, dans le jardin

Michèle,

Dans la première lettre que tu m’écrivis sur ordinateur depuis Saint-Pierre, tout en évoquant le coq de clocher à l’ombre duquel nous nous tenons rassemblés autour de toi, pour la dernière fois, tu énonçais une maxime dans laquelle on perçoit ce qui faisait le timbre joyeux et clair de ta voix : « Je ponce, donc je suis ».

Commencer par ce fait de vie rappelle que tu étais bien plus complexe et complète que la stature d’intellectuelle désincarnée à laquelle beaucoup de ceux qui ne voulaient pas entendre ce que tu cherchais à dire n’ont cessé de tenter de te réduire. Or, ce qui frappe chez toi, c’est précisément, à côté d’une très grande capacité d’abstraction — et au sein même de celle-ci —, une extraordinaire proximité avec le concret ; avec le détail ; avec la porosité des choses telle que la vie nous la donne.

Pour celles et ceux qui viennent de passer ici plusieurs jours en compagnie de Marc et de ta présence — absence, impossible de ne pas être frappé par ce souci et par ce goût, à chaque détour des pièces qui ont peu à peu constitué le lieu que vous aviez choisi, et où tu te sentais chez toi. Les mille et une plantes qui peuplent ces espaces, et l’attention que tu avais l’art de leur porter, témoignent de ce plaisir du vivace qui était le tien. Tu avais autant le don de la bouture que le sens du ponçage.

Cette gentilhommière un peu austère, tu n’eus de cesse d’y apporter des touches de lumière. Et tu aimais — et vous aimiez — qu’elle soit le lieu où se retrouvent régulièrement celles et ceux qui vous aimaient, et que vous aimiez. Pour eux, tu avais composé un petit texte indicatif des chemins de Saint-Pierre. Son enjouement en faisait presque une fable. Certains d’entre nous l’ont repris ou relu avant de faire le chemin qu’ils n’avaient jamais imaginé devoir prendre en de telles circonstances.

Car nous nous retrouvons ici plus démunis que nature. Même si l’amitié et la tendresse ont métamorphosé ces jours de veille autour de ce qui va devenir ta mémoire. En nous quittant — et aussi abruptement que tu le fais —, tu réussis même ce qui a toujours constitué ton secret désir à partir de Saint-Pierre : nous réunir. À tout jamais, quelque lien, plus fort et plus subtil que les aléas du monde, lie celles et ceux qui sont ici.

Alice nous manque, que ni Marc ni Jean-Marie ne sont parvenus à atteindre dans les lointains du pays des Thais. Nous l’associons à ce rite pudique. Nous le lui raconterons. Récemment, vous aviez trouvé cette sorte d’apaisement qu’exige la vie et qui ouvre à l’âge adulte. Tu en parlais avec cette émotion vibrante et retenue qui était la tienne.

Nous voici dans ce jardin que tu aimais voir croître, au pied des peupliers et des massifs discrets que tu avais voulu planter. Nous voici : ta famille, tes amis, et le village où vous aviez choisi de vivre. Chacune, et chacun, avec des fragments de ce qu’a été ta vie ; avec des facettes du somptueux manteau de ta personnalité qui nous a tous fascinés ; avec des bribes de ce qui, pour tous, était un continu. C’est sa rupture qui décompose et recompose à la fois notre mémoire. C’est d’elle que tu vas sourdre désormais, dans la métamorphose douloureuse.

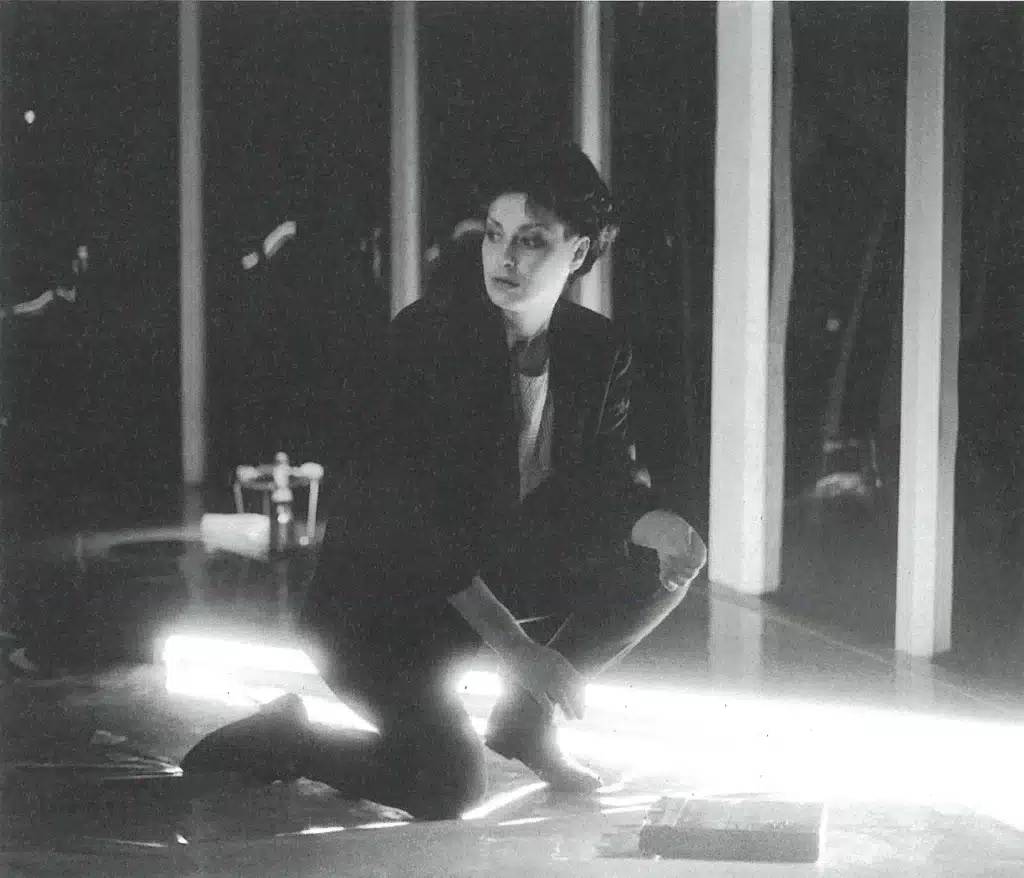

Pour nous y mener, nous gardons tous l’image de ton éblouissante beauté. Cela fait déjà bien des années que tu avais choisi d’anticiper l’atteinte des premiers signes de l’âge. En décidant de leur donner forme. Cela correspondit à un passage et un constat qui dépassaient ton seul destin ; à un demi-départ ;à ce pèlerinage vers Saint-Pierre. Tu abandonnas la longue chevelure noire des années de combat et d’espoir pour celle, d’un grisé vif, qui t’allait bien. Nous l’associons désormais à ta silhouette. Elle te situait dans quelque hiératisme qu’un sourire tempérait et que ton rire métabolisait. Ta façon de recevoir et d’étreindre celles et ceux que tu aimais disait, mieux que tout autre, le noeud vivace qui te faisait être. Elle le faisait sentir.

Tu avais le goût des étoffes, des formes et des couleurs. Tu savais ce plus qu’un bijou leur apporte. Jamais, tu ne te trompais dans leur choix. Et l’on te découvrait, princière mais accueillante, sur Le seuil que nous venons de franchir. Cette forme essentielle dans laquelle tu te donnais et te préservais, nous l’avons retrouvée dans le dernier tête à tête, au C.H.U. Tu y avais pris le masque d’une princesse nubienne.

Ultime image. Elle clôture et ouvre une histoire. Une de tes chances porte le nom de ton père, Albert Gérard. Auprès de lui, tu apprends très tôt le goût de la recherche et la passion de la formulation exacte. Homme d’ouverture que n’écrasent pas les conformismes, il t’apprend que la quête de la vérité, souvent, suppose de s’avancer parmi des champs qui ne sont pas ceux du succès immédiat. Pionnier dans l’étude des littératures africaines, n’achève-t-il pas sa vie sur une étude de la genèse des littératures européennes, celles qui se trament entre la fin de l’empire romain et l’aube du Moyen-Âge ? Tu feras connaître le manuscrit et en révéleras l’importance après la mort de ce père au sens fort.

Entre vous, une secrète et profonde connivence. Elle compense ce qu’il peut y avoir d’austère chez ce savant avare de confidences qui te fait partager sa passion pour Corneille. Vous parlerez beaucoup, Marc et toi, de PERTHARITE et de SURENA ; vous ne les monterez pas.

À l’heure d’émerger dans le champ du savoir et de la culture, tu te démarques de ce nom qui est à lui seul une œuvre. Michèle Gérard devient Michèle Fabien … et peu avant de le rejoindre dans l’étrange mémoire des hommes, tu lui consacres un texte qui évoque vos années africaines à Élisabethville. Lorsque tu me le transmets en août, tu le fais avec cette humilité et ce questionnement qui sont le sésame de l’exigence et de la rigueur intellectuelle. Celles qu’il t’a transmises. Celles qui sous-tendent une part de ton obsession du symbolique.

Comme lui, tu es bien sûr thésarde. Le choix de ton sujet, le théâtre de Michel de Ghelderode, fait preuve d’une originalité certaine puisque l’étude des lettres belges est, à l’époque, loin de faire la une et la réputation dans le monde universitaire. Ton mode d’approche de la dramaturgie est tout aussi novateur. Il prend distance par rapport aux discours soucieux de coller aux seules dimensions biographiques ou folkloriques, comme à la dimension d’abjection que recèle ce théâtre. Il ne les évacue pour autant. Il le décode et les situe. Déjà, il est à la recherche du symbolique.

Comme nombre d’entre les nôtres, ta thèse demeure dans les limbes de la mémoire mais elle révèle l’intellectuelle de haut vol que tu seras dans notre génération. La passion de comprendre le théâtre dans ses mécanismes les plus profonds et la nécessité de la faire avec les instruments les plus performants s’y lisent. L’intérêt pour la singularité belge, enfin, s’y écrit simplement — sans le clamer — ce qui est bien dans ta manière.

Tout cela attend de trouver son point d’ancrage et de déploiement personnel. Ce sera le théâtre proprement dit. Et, en son sein, l’inscription de la dimension critique. Bien peu te pardonneront de leur avoir ôté l’illusion de la chimère.

Dans la foulée de 68, l’heure est aux rencontres et aux choix décisifs. Avec Jean-Marie Piemme, autre romaniste engagé et passionné, c’est la confrontation à l’autre social et l’accélération de la dimension critique que tu mets en jeu. À deux, vous incarnez, par excellence, le couple d’intellectuels dans la Belgique francophone des années septante. Vous ne ménagez ni vos coups d’éclat ni vos coups de génie. La focalisation des divers possibles engrangés s’opère bien sûr dans la rencontre de l’aventure du Théâtre du Parvis et de Marc Liebens. Sur ces tréteaux, la FARCE DES TÉNÉBREUX de Ghelderode apparaît enfin dans leur modernité. Le Louvet d’À BIENTÔT MONSIEUR LANG y acquiert sa figure d’auteur majeur en Belgique. Tu viens de rencontrer la théâtralité de tes désirs. Celle que recherchait ta thèse. Celle qui peut allier le texte, la formalisation et le décryptage critique. Avec MESURE POUR MESURE et la rencontre de Steiger, auxquels tu consacres d’ailleurs un opuscule, la boucle est close. Tu sais quel sera ton chemin.

Tu sais aussi qu’il ne sera pas sans embûches. Les pouvoirs publics ont en effet décidé brutalement de mettre un terme à l’aventure du Parvis. Elle dérangeait les théâtres établis. Liebens ne se laisse pas abattre pour autant. Il fonde l’Ensemble Théâtral Mobile. Vos deux noms y seront à jamais attachés.

Durant ces années vives, qui voient s’actualiser tous les enjeux et toutes les difficultés du nouveau théâtre, tu prends non seulement figure de dramaturge patenté mais t’ouvres à ce qui sera une des clefs de ton art : l’adaptation. LES PAYSANS de Balzac en sont comme le laboratoire. Mais c’est avec LES BONS OFFICES de Pierre Mertens, en 1980, qu’éclate l’évidence : ta double capacité de fidélité à l’essentiel d’un texte, et de métamorphose en vue des planches. Qu’’elles soient de Plaute ou de Bauchau, de Bernhard ou de Pasolini, de Christa Wolf ou de Mertens, tes adaptations font partie de ton œuvre et, en même temps, révèlent leur auteur comme jamais.

L’écriture te réserve en effet d’autres appels. Ceux sous lesquels apparaît, seul, le nom propre que tu t’es donné. Et même si chacun de tes textes s’attache à revisiter une figure, un nom clef de l’histoire ou de la mythologie …

Révélatrice de tes obsessions comme des préoccupations de la décennie en France ou en Belgique, une trilogie prend corps à la fin des années septante. Un curieux et violent STALINE DANS LA TÊTE ; un SARA Z qui marque sa dette à Barthes ; un NOTRE SADE, qu’il est douloureux de relire en un tel moment. C’est l’heure où nous rêvons d’une revue, qui ne verra pas le jour : LE CAHIER ROUGE.

Nul ne devine encore toutefois Le choc qui sera le nôtre lorsque nous verrons, le 29 septembre 1981, Janine Patrick, descendre, hiératique, les grandes marches blanches d’un théâtre à l’antique où l’actrice profère les paroles qui te résument tout entière et signent ton intronisation dans l’univers de l’écriture dramatique : « Je m’appelle Jocaste ». Boucle du nom et de l’histoire, du non-dit et de la femme. Et cela, sous ces arcades industrielles de la rue de la Caserne qui nous paraissaient devoir être, pour longtemps, le lieu des noces du texte et de la dramaturgie renouvelés.

Tu t’y essaieras même à la mise en scène, avec Duras et AURÉLIA STEINER. Sans insister. Là n’est pas ton chemin, mais bien celui de Marc.

D’autres gradins suivent, ailleurs — dont ceux de JIM LE TÉMÉRAIRE que guettent et harcèlent ceux qui ne peuvent rêver que d’hallali. D’autres espaces métamorphosent l’ancienne halle aux vins, tels ceux de QUARTETT. L’Histoire, déjà, déplace ses enjeux. Elle signe l’anémie de nos plus belles espérances. Ainsi va le monde ; et la Belgique que ton œuvre et ton parcours interrogent bien plus qu’il y paraît à première vue. Hasard, le fait que tu recoures aux mythes ou aux figures de l’exclusion et de l’échec de l’Histoire pour égrener les litanies de ta recherche d’un symbolique en phase avec le sujet, l’histoire et le nom ?

Désormais, qu’ils s’appellent TAUSK, CLAIRE LACOMBE, BERTY ALBRECHT, ATGET ET BERENICE, DÉJANIRE, CASSANDRE, AMPHITRYON où CHARLOTTE, les textes vont se succéder autour de la question que si peu veulent entendre. Autour de l’attitude que tu incarnes envets et contre tous.

L’absence d’évolution suffisamment crédible au pays vous amène, elle, à une tentative de décentrement — et non d’exil, ou de dénégation — pour mieux réaliser le questionnement qui vous est cher, et qui te noue.

Le vingtième anniversaire de la fondation du Théâtre du Parvis et la création de CLAIRE LACOMBE en ce lieu quasi mythique déchaînent à nouveau les vieux démons de l’envie. Ils étouffent la parole qui s’y énonce dans l’admirable cul de sac du décor. Ils agitent, abusent et subornent. Pour empêcher que prenne cours une inscription autre que celle de nomades, des errants. Tu en souffres, à ta façon retenue. Comme d’un déni du symbolique.

Le pire est toutefois à venir. Malgré des réticences initiales, tu adhères de plein cœur à l’aventure du Marni, ce grand vaisseau où vous imaginiez accueillir ou coproduire, outre vos propres créations, des réalisations de jeunes metteurs en scène ; et interroger radicalement l’histoire de notre pays. L’époque n’est certes pas propice à de tels enjeux, et la Belgique n’a jamais beaucoup aimé ce genre d’exercices. Tu y crois. Vous y croyez. Et tu te lances avec plus que de la conviction dans un travail ardu : l’adaptation scénique d’UNE PAIX ROYALE de Pierre Mertens. Comme toujours, tu vas droit au cœur du texte. Tu y entres à ce point que tu ne veux pas élaguer plus avant.

Nous connaissons la suite. Celle que tu as considérée comme une injustice absolue. Comme un désaveu du symbolique. Comme un déni du nom. Admirable, l’adaptation d’ŒDIPE SUR LA ROUTE sort certes de tes mains. Comme s’achève l’étrange dialogue entre Charlotte de Belgique et son double théâtral imaginaire. Quelle fureur secrète cogne alors dans ta tête ? En août, dans ce Marni dont vous avez été chassés, alors que se célèbre la reconnaissance du théâtre de Pasolini dont vous avez été les vrais passeurs en langue française, survient le malaise. S’agit le drame. Celui qui nous rassemble ici dans une fraternité silencieuse et révoltée.

Bouleversés, stupéfaits, nous sommes cependant, aussi, dans la mémoire de votre parcours, à Marc et à toi ; de votre long dialogue infini, où tu soutenais la voix posée mais incisive, sérieuse et enjouée, que nous t’avons connue. Nous la retrouvons dans tes textes comme dans ta correspondance.

Tu étais une belle épistolière. Tu aimais convaincre, mais aussi interroger. Tu aimais répondre. Jadis, tu le faisais de cette écriture déliée qui était la tienne.

L’échange de lettres, tu l’utilises très tôt — publiquement — lorsqu’il s’agit de parler du spectacle qui a modifié toutes nos perceptions du théâtre, précipité ton écriture, et posé Marc, définitivement, dans sa stature d’irrécupérable questionneur : HAMLET-MACHINE d’Heiner Müller. Tu t’adresses alors au critique français qui domine les études dramaturgiques, Bernard Dort. Ta première lettre, tu la commences par une assertion qui te définit, toute : « Tout texte s’inscrit dans un espace inauguré par un titre et clôturé par le nom de son auteur.…..». Désormais, tu ne vas cesser de le faire. Non sans y ajouter le fleuron qui constitue ton autre part consubstantielle, celle du commentaire. De temps à autre, à l’enseigne d’un mot presque oublié de la plupart, « Didascalies », vont paraître les textes qui vous requièrent. Ils revêtiront divers formats. Tu en seras l’artisane.

Dans le théâtre, tu ne cesses d’actualiser certaines des questions dont tu entretiens Dort, lequel ne répond que très partiellement à ton attente. « Parler le manque de parole », « raconter le manque d’Histoire », « jouer l’impossible du jeu »… Pour assumer conjointement l’impossibilité de la mimesis et la nécessité de la fiction, pour dire l’Histoire blessée et blessante, tu places tes sujets entre mythe et Histoire. Tu les prends dans un moment hors temps réel de remémoration et les amènes à La fois à incarner leur manque et à se dire, avant de disparaître.

Souvent — mais pas toujours — ce sont des femmes. Parce que tu appartiens à un temps qui leur permet enfin de prendre la parole en leur nom propre. Parce que leur questionnement convient si bien au monde dans lequel nous vivons et au pays qui t’a formée. « Prise », écris-tu, « dans une histoire qui n’est pas ‘tout à fait’ la sienne », « victime d’une symbolique qu’elle n’a pas inventée », « la femme » se lance donc « à l’assaut des images dont elle souffre ; pour le reste, elle n’attend que d’elle-même sa propre libération, et sur le seul terrain où elle puisse, seule, le produire : son propre corps ».

Ce corps souffrant mais travaillé, NOTRE SADE le laisse tout de suite entendre. Étrange pièce. Elle dédouble le divin marquis pour le dire — et la dire — au travers d’une actrice. Étrange et significatif exorde :

«J’ai mal au cou.

Comme une longue plainte douloureuse qui grimpe en le rongeant cette sorte d’escalier vertébral aux marches vermoulues. Et ça siffle, et ça grimpe, et ça s’enfonce, horrible, quelque part entre mes deux oreilles, un peu plus bas, là où le nœud de velours noir étrangle ses cheveux. Un long cri sourd et lourd qui n’arrive pas à se répercuter à l’intérieur des murs, mais s’enfle dans un crâne et me terrasse. (…). Je chanterai la litanie d’un nom qui ne se perdra plus ».

Comme le dit Berty Albrecht : faire trace plutôt que faire souche. Et cela, parmi des phrases où, toujours, vibre le mélange de certitude et d’incertitude qui fait ta voix et nous rappelle ta présence et ton destin : « On a peur d’accepter ce que l’on ne veut pas, on a vu trop de choses imprévues, imprévisibles, insupportables et qui font éclater la tête. :

Parfois je me sentais comme une grande amibe molle. — Seule façon de survivre ! Inacceptable.

Alors que le destin décide et que mon corps aille à sa perte puisque ma tête me trahit. Les pensées s ‘échappent, on ne peut plus les retenir.

On ne vit pas quand les orbites sont creuses de l’horreur, quand le cerveau se vide par peur de ses pensées.

Cette mort-là n’est pas dans mes moyens : Je ne veux pas vivre avec elle. Sans doute, moi, je n’étais pas prête ».

Tausk affirme, lui, qu’il doit bien y avoir quelque chose « entre le palais trop aimé d’un empereur trop vieux et la façade d’un architecte trop pratique ». Ce quelque chose focalise chacune de tes pièces. Il est et fut l’attente la plus limpide de ton rire. Il continue de nous étreindre.

L’heure approche, Michèle, où nous allons demeurer avec nos seuls souvenirs. Avec la douce et douloureuse mémoire de ta présence. Avec ce que tu as noté de ta voix la plus rauque. C’est elle — et dans son dernier chant, celui de l’impératrice et de l’actrice — qu’il est impérieux de faire entendre et d’écouter avant de prononcer le mot, si lourd et si poignant, de l’adieu.

Charlotte 2 :

D’abord écoute.

Charlotte 1 :

Puis parle, ensuite. Je demande une actrice pour des mots, pour un corps, pour des images, pour des idées, aussi, peut-être, pourquoi pas ?

Une actrice qui serait moi sans l’être tout à fait, aurait mes mots, Mon corps, mon image, mes idées pas ma vie ; mais qui aurait, quand même, mon expérience.

Charlotte 2 :

Et que je pourrais voir et entendre et regarder ?

Et pourquoi ? Pour en savoir plus ? Pour s’abîmer dans la délectation morose ? Narcisse !

Charlotte 1 :

Mais qui ne serait pas où je suis ! Pas là.

Charlotte 2 :

Qu’elle entre, parle, joue, qu’elle bouge devant moi, que je puisse l’arrêter, la corriger, rectifier. Plus vite, plus lentement, plus fort, plus doucement.

Refaire, revoir, recommencer, approfondir, réfléchir, comprendre, mettre au point une chose, un récit, des mots, une façon de faire. Ce que je lui dirai, ce qu’elle inventera.…. Avec un début, un milieu et une fin.

Entre le maître d’œuvre d’une image de sa vie ?

Plus que Narcisse !

Vous croyez, Majesté ?Vraiment ?

Charlotte 1 :

Oui, une fin, surtout une fin.

Alors, je pourrai m’installer en face, moi dans l’ombre, elle dans la lumière, je pourrai me détendre, contempler. Voir et entendre du dehors ce qui de moi sera dedans ; je serai le silence et le mot, je serai là en face, et je serai ici, en face aussi, des deux côtés ; créateur — créatrice — et créature et je saurai enfin si je suis dans mon rêve.

Savoir si cette histoire peut être belle.

Ce texte retranscrit l’allocution que Marc Quaghebeur a prononcée lors de l’inhumation de Michèle Fabien à Saint-Pierre la Vieille le 13 septembre 1999.