« Quand l’homme essaie d’imaginer le Paradis sur Terre,

ça fait tout de suite un Enfer très convenable. »

Paul Claudel.

DANS LE MONDE « à l’envers » dans lequel je vis depuis quelques lustres, les livres de Paul Emond et les tableaux de Maja Polackova ont d’emblée constitué pour moi des points d’ancrage, des repères et surtout une source et « une forme de bonheur ». Dans les années quatre-vingts, j’ai quitté la Roumanie et me suis retrouvée en Belgique. « Formidable expérience », écrit Emond à propos du séjour de trois ans qu’il a fait lui-même un peu plus tôt en Tchécoslovaquie, « que de débarquer dans un pays inconnu, où je ne connaissais pratiquement personne, dont je ne parlais par les langues et dont l’étrangeté (au sens premier de « ce qui vous est étranger ») m’était redoublée par le régime…»

La lecture récente d’UNE FORME DU BONHEUR, d’où ces lignes sont extraites, m’a bouleversée. J’ai retrouvé dans un basculement de miroir, dans un étrange dédoublement venu de l’autre sens, la trajectoire d’une aventure fondamentale où le destin se renverse, d’un changement de cap complet en même temps que de système social : « Il me semblait être entré là dans un univers irréel et fascinant. C’était véritablement un autre monde et il suffisait de passer la frontière allemande ou autrichienne pour l’éprouver de façon très physique. »

Dans ce monde « irréel et fascinant » où je me suis brusquement retrouvée, un de mes premiers « contacts » s’est avéré être Paul Emond. C’est Georges Banu, un ami de longue date, qui m’avait suggéré de rencontrer « ce jeune écrivain qui écrit aussi pour le théâtre ». Ma longue expérience professionnelle de critique de théâtre m’avait fait rencontrer, dans différents pays, pas mal d’écrivains, de Wesker et Pinter en Angleterre à Saül Bellow, que j’ai rencontré à Bucarest, ou Nazim Hikmet à Moscou. Et pourtant Emond m’a longtemps intimidé :il était amical, simple, modeste, mais en même temps « intouchable », énigmatique, toujours confiné dans un univers qui lui appartenait strictement. Il m’a donné des livres d’écrivains belges, des pièces et aussi un certain nombre de ses textes. C’est ainsi qu’en lisant son essai, LE THÉÂTRE ET LE FROID, j’ai brusquement compris qu’on aimait le même théûtre, qu’on pouvait communiquer dans la même langue de signes et je crois avoir saisi du même coup le sens symbolique que prend le froid dans certaines de ses fictions. Plus encore, je me suis aussi réjouie en voyant qu’il s’enthousiasmait pour un moment d’un spectacle évoqué par Lioubimov dans sa biographie et que j’avais vu à Moscou en janvier 1982 : à la fin des TROIS SŒURS, monté par le grand metteur en scène russe, les murs de la salle s’ouvraient effectivement sur la rue enneigée… Puis j’ai lu la pièce radiophonique d’Emond, GRAND FROID, et j’en ai admiré la beauté glacée, spectrale ; j’ai frissonné en écoutant Le violoniste muet et, à travers le vieux tramway jaune, j’ai revu la ville de ma jeunesse.

J’ai aussi découvert ses pièces, au fur et à mesure de leur création. Pour moi, l’étrangère, qui regarde donc de l’extérieur ces textes d’un écrivain qui affirme par ailleurs que « le mot cosmopolite est un des plus beaux mots que je connaisse », ce qui m’y frappe d’emblée, c’est leur enracinement, source foisonnante de leur originalité. La topographie dans laquelle les personnages se déplacent, leurs traits de caractère, leur langage, leurs paroles, tics et pulsions, m’apparaissent comme spécifiquement et pleinement « belges ». À l’instar des petits hommes russes « inutiles » de Tourgéniev ou de Tchekhov, du caractère septentrional des personnages d’Ibsen ou Strindberg ou de la « latinité » de ceux de Dario Fo, la coloration typiquement belge des êtres qui peuplent le théâtre de Paul Emond nourrit leur humanité touchante, suffoquée dans sa propre médiocrité, où tout un chacun, ici, peut se reconnaître … Pièce par pièce, l’écrivain construit ainsi son « monde » d’une façon imperturbable en apposant une griffe reconnaissable entre toutes.

Voici un monde apparemment « petit » mais avec d’immenses pouvoirs d’extension ; un monde rempli de grandes superficies de réel, de solides plages de vérité, mais qui côtoient sans cesse les frontières de l’ambiguïté et débouchent toutes dans le rêve ou l’imagination. Ce monde a ses propres lois, comme une horlogerie cosmique : on se meut dans un terrain banal, quelconque, et soudain, on dérape dans un cauchemar, dans un rêve mystérieux ;on se croit sur la terre ferme et, d’un coup, on est au milieu de sables mouvants ; on marche sur la terre battue et brusquement on se retrouve au bord d’un gouffre béant et on risque d’y être précipité, surtout si l’on se regarde dans un miroir ; à moins de se retrouver brusquement en enfer. C’est un monde où le fait d’entrer dans un bistrot, de s’attarder dans une petite gare, voire de rêver dans son propre lit, à côté de sa propre femme, peut s’avérer d’une bien grande imprudence… Comme s’il valait mieux ne pas y rester et, pour vivre heureux, tout abandonner et fuir chez les Touaregs ! « Incroyable ! Neuf ans de mariage, trois enfants, une belle situation ici à Bruxelles, aux Communautés Européennes, tout. Puis d’un coup, disparu du bataillon. on le retrouve chez les Touaregs. Habillé en Touareg. Vivant comme les Touaregs, tout. » (CAPRICES D’IMAGES)

L’invisible, trop visible

Dans ma bibliothèque imaginaire, je pose certaines pièces d’Emond à côté des TROIS SŒURS ou de LA CERISAIE. D’un siècle à l’autre, d’une Russie d’antan à une Belgique de la fin de vingtième siècle, on retrouve le même malaise de l’être, des gens qui parlent sans cesse sans rien faire d’autre, une quête et une attente d’autrui, des amours ratés, une ronde d’amoureux qui jamais ne font la paire. Ajoutons‑y un personnage invisible sur scène mais qui ne cesse de hanter tel ou tel qui s’y trouve.

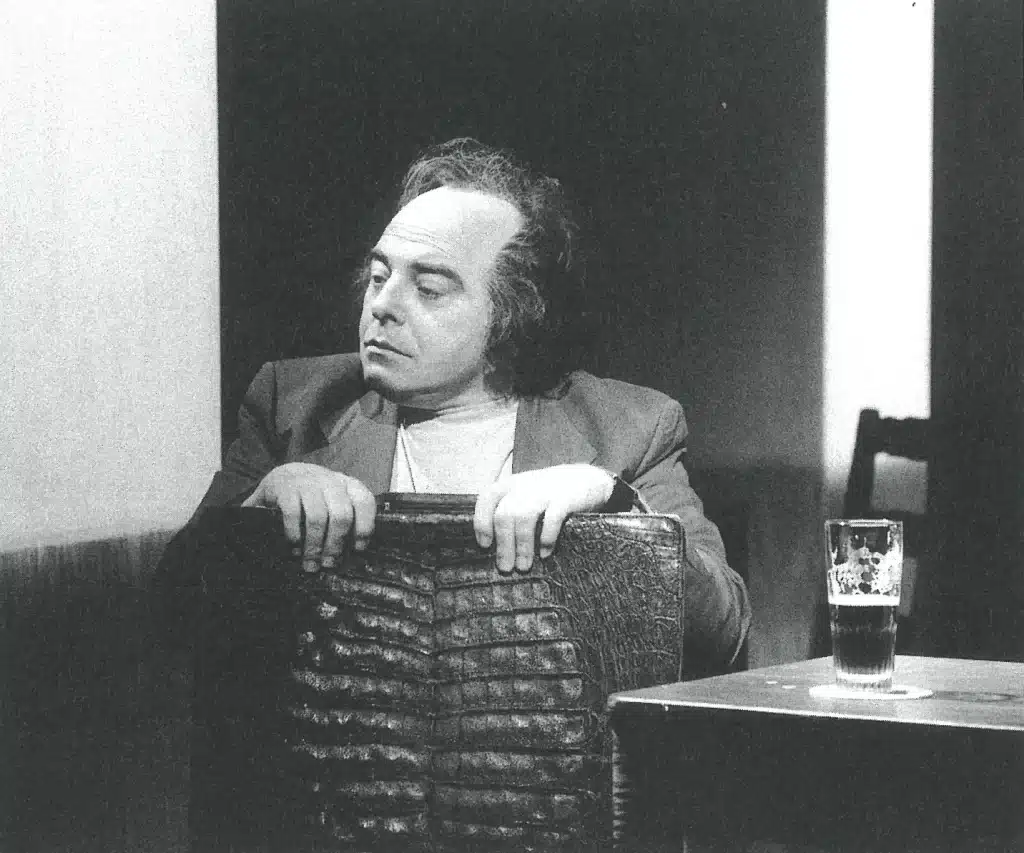

Ce dernier point constitue même, chez Emond, un procédé dramatique fortement récurrent. À commencer par l’absence du père, dans une classique équation œdipienne. Le père presque toujours « évacué », le père dont on ne parle qu’avec mépris ; le père « tué », enfermé dans un cagibi et oublié là, voire sans doute assassiné (LE ROYAL); le père, « un beau salaud », un « violeur » envoyé en taule (MALAGA); le père que l’on rêve d’oublier : « Je n’avais qu’un rêve, un seul rêve, depuis que j’étais petit enfant : que ce soit mon père qu’on oublie à la maison. Que ce soit moi qui parte avec ma mère à Ostende. » (INACCESSIBLES AMOURS); ce même père qui parlait six langues, qui détestait les hauts talons de sa femme et qui s’est enfui finalement avec une négresse, non sans avoir offert à son fils la fameuse « serviette en peau de crocodile », le seul cadeau qu’il lui ait fait de sa vie. (la serviette en peau de crocodile, objet fétiche dans nombre de fictions emondiennes). Fabuleuse statue du Commandeur, ce père, mais qui ne peut pourtant rivaliser avec la mère, avec toutes ces mères qui habitent les textes d’‘Emond, ces mères « castratrices » comme disent les psychanalystes américains, des mères « qui fouillent partout » et qui s’immiscent subrepticement dans la vie et le ménage de leurs fils.

Car, bien sûr, ce n’est pas par hasard, qu’aussi bien dans INACCESSIBLES AMOURS que dans MALAGA, la mère et l’épouse portent le même nom, vrai transfert d’identité. Mère hautement symbolique, celle de Caracala est la plus « visible » partout et constamment, une « grande prétentieuse », avec sa collection de souliers hauts talons, ses verrues, son cirage (noir!) répandu sur le visage, vision abjecte et banale, personnage grotesque et tragique, haï et adoré. N’est-ce pas aussi à cause d’elle que Caracala, qui n’aime pas la viande, est devenu boucher ? « Le boucher, il a toujours à manger, comme dit ma mère ». Mais la mère de Lucien, la « vieille peau » qui se marie avec l’ex-fiancé sa belle-fille, ne vaut pas mieux. Personnage caché au spectateur tout autant que le père, la mère surveille le couple et ses déboires et ne cesse de hanter la parole des personnages qui sont sut scène.