ISABELLE DUMONT : D’où est venue votre envie de créer cette pièce ? Des affinités que vous entretenez avec la Belgique, où vous travaillez régulièrement ? Du défi que représentait une création contemporaine ? D’un coup de foudre pour le texte ?

Jean-Claude Berutti : C’est à Philippe van Kessel que je dois ma rencontre avec CAPRICES D’IMAGES, qu’il souhaitait voir créer au Théâtre National. J’ai d’emblée été séduit par l’univers étrange du texte, à la fois onirique et vaudevillesque, et par la réalité qu’il évoquait, celle de gens ordinaires pris entre le rêve d’une autre vie et la glu du quotidien, la peur de la violence. J’ai donc très vite accepté de monter la pièce, à la fois parce qu’elle me permettait de poursuivre le travail sur la comédie commencé au National avec BETTINA, puis LE MÉDECIN MALGRÉ LUI et LE COCU MAGNIFIQUE, et parce qu’elle répondait à mon désir d’aborder un répertoire qui ne soit pas immédiatement compréhensible mais « électrique », susceptible de faire rire le public d’aujourd’hui sur son propre sort. Et j’ai découvert, à travers CAPRICES D’IMAGES, l’œuvre d’un authentique auteur. À l’inverse de beaucoup de littérateurs d’aujourd’hui qui ne savent parler que d’eux-mêmes, Paul Emond parle du monde et écrit, comme Gilles Deleuze le dit de Baudelaire, « autant pour les aveugles, pour les idiots que pour les autres ». Il puise sa matière fictionnelle et poétique chez son coiffeur ou au café du coin aussi bien que dans sa bibliothèque. C’est un vrai passeur de culture, un écrivain public, un agenceur de mots exceptionnel qui opère par la récupération de matériaux hétérogènes. Et pour le théâtre, il écrit des partitions rigoureusement construites, protéiformes dans leur fiction, leur langue et leurs possibilités de jeu.

I. D.: Comment cela se concrétisent-il dans CAPRICES D’IMAGES

J.-Cl. B.: Même s’il évoque les séries noires de la vie sur fond de plainte et de banalité tragique, l’auteur ne recule pas devant le lyrisme ou l’humour, l’expression qui tue, voire le mot d’auteur ou le numéro d’acteur — ou plus exactement, le numéro de personnage, comme le précise le comédien Angelo Bison, familier de l’univers d’Emond (il interpréta le monologue MOI, JEANJOSEPH CHARLIER, DIT JAMBE DE BOIS). Mais cela donne à son œuvre une dimension paradoxale troublante, qu’on retrouve dans CAPRICES D’IMAGES. Si elle est d’abord une pièce pour rire de nos travers, de nos peurs, de nos « manques de Viagra », CAPRICES est aussi un cauchemar ; elle conjugue vitalité joyeuse et violence perverse, survie et jouissance. Mais au total, elle s’est révélée assez noire. Comme si sa concrétisation, sa mise en bouche, en corps, en espace, avait rendu manifeste les sources obscures de l’exil intérieur de ces êtres, avait noirci ce miroir entre les deux côtés desquels ils passent.

I. D.: De quoi parle la pièce ?

J.-Cl. B.: Je la résumerais ainsi : les petits-bourgeois ne vont pas bien, même dans leurs rêves. Les images qui entretiennent leurs illusions de bonheur font des caprices …

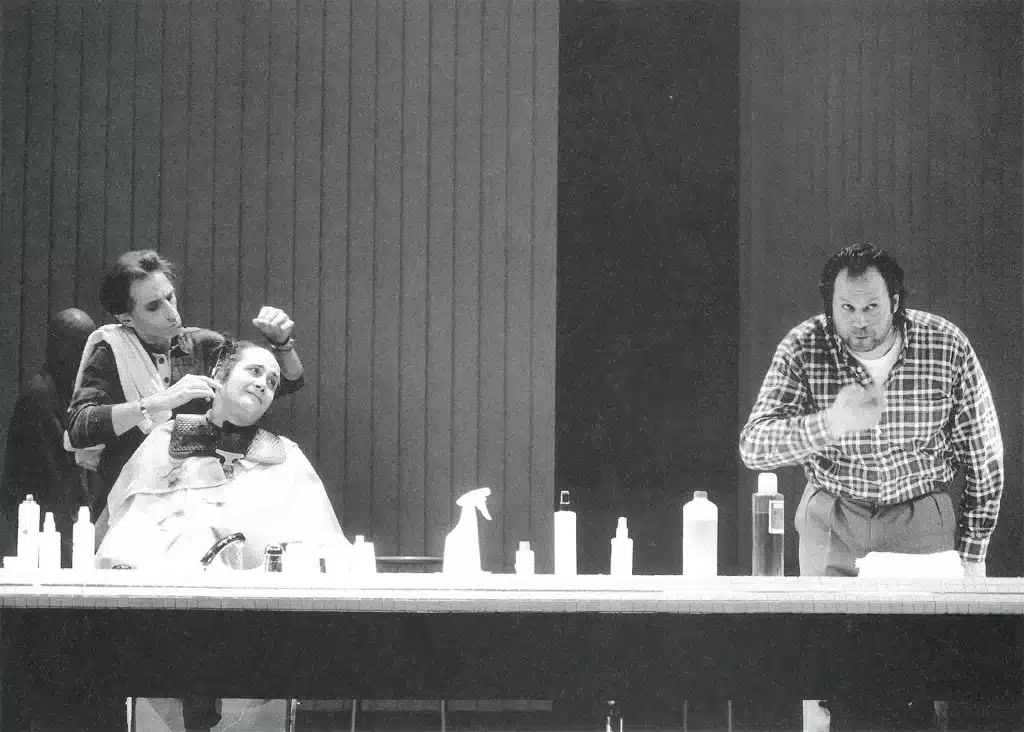

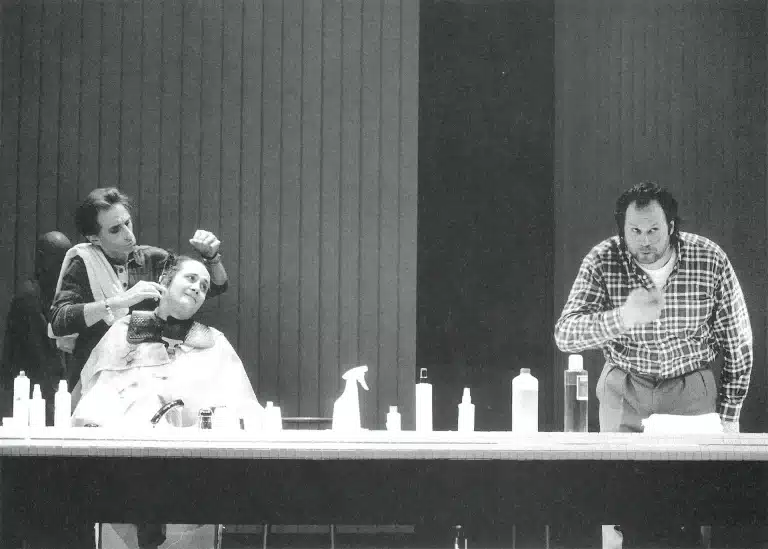

Ferdinand, Hélène, Richard, Marguerite, Raoul et Faustin sont six personnages en quête d’eux-mêmes, qui tentent d’échapper à la série B qu’est leur vie et à la « dévoration » l’un de l’autre par la fuite dans le rêve, dans le fantasme, ou par la compensation illusoire d’un autre attachement. Mais leurs songes deviennent cauchemars, leurs désirs se dégonflent devant la réalité, les miroirs leur renvoient un reflet insupportable d’eux-mêmes, et la télé leur préfabrique un imaginairestéréotype. On assiste donc à leurs jeux de chassé-croisé entre les deux côtés du miroir, à savoir entre le quotidien d’un salon de coiffure bruxellois — où a lieu la scène centrale de la pièce —, et l’espace du rêve qui est celui des deux autres scènes de CAPRICES — le cauchemar de Ferdinand au début, et celui de Raoul à la fin. Ce passage d’un niveau de réalité à l’autre illustre la perte de repères éprouvée par tous ces gens, qui les mène « en enfer » à la fin, c’est-à-dire dans l’enfermement de leur situation…

I. D.: CAPRICES D’IMAGES, c’est aussi une histoire de couples, d’attachement…

J.-Cl. B.: Les six personnages de la pièce forment en effet trois paires : deux couples mariés et un couple de frères. Lors d’une discussion avec Paul Emond sur l’éventualité d’un autre titre pour la pièce, il avait proposé : TOUT LE MONDE ET SON FRÈRE. Titre plus abstrait encore que CAPRICES D’IMAGES — c’est la raison pour laquelle nous ne l’avons pas retenu — mais très éclairant sur les relations entre les couples qui sont plutôt des rapports de famille que d’amants.

Celui que forme Hélène et Ferdinand est le plus reconnaissable : c’est le vieux couple lassé après dix ans de mariage, avec son lot de scènes de ménages et de plaintes attendues. La mécanique fonctionne mais le désir n’y est plus ; alors elle repense à son ancien fiancé, et lui retrouve en dormant la femme de ses rêves.

Le couple formé par Richard et Marguerite est le plus énigmatique. Richard est un personnage que les autres n’écoutent pas ; il essaie de s’imposer ; il se plaint sans réponse, il n’est pas aimé de sa femme qu’il adore comme une grande déesse matriarcale. Et elle est dans l’incohérence. Avec Isabelle Defossé, l’actrice qui joue Marguerite, on est passé par toutes les couleurs du personnage : le tragique, la comédie de boulevard, Le réalisme psychologique, pour arriver à une forme d’hystérie douce que je trouve très juste, qui n’est pas forcément triste, même s’il y a beaucoup de tristesse chez cette femme qui n’est pas regardée telle qu’elle est.

Le couple Raoul-Faustin illustre, lui, par excellence cette relation fraternelle complexe, où l’autre est à la fois moteur et frein de soi-même, entre sadisme et soutien. Le rapport de domination qui s’inverse entre les frères éclaire l’‘amourhaine qui les unit : au premier tableau, Raoul joue son rôle d’aîné, de protecteur autoritaire qui sauve son petit frère du cauchemar de Ferdinand ;au dernier tableau, Faustin retrouve son pouvoir alors que Raoul sombre dans le mutisme, le sommeil, l’‘égarement. Le personnage de Raoul est en effet celui qui catalyse toutes les plaintes, et finit par les focaliser. À la fin, il est plongé dans le cauchemar perpétuel par son frère et par tous les autres — comme s’ils lui en avaient voulu d’avoir vu et entendu leur mal-être ? … J’ai voulu jouer là-dessus, en tout cas, et faire de Raoul et Faustin un couple un peu plus grimaçant que les autres. Un couple inconsciemment incestueux, ce qui expliquerait le mutisme de Faustin depuis l’âge de douze ans ; un de ces couples de frères ou de sœurs coupés depuis longtemps du reste du monde à la suite d’on ne sait quelle expérience traumatique.

I. D.: Ce Faustin, qui rappelle Faust bien sûr, a un statut particulier dans la pièce, plus symbolique.

J.-Cl. B.: Il est d’abord le seul personnage à avoir deux noms : Faustin Titorelli. Ensuite, il joue dans le rêve un rôle opposé à celui qu’il a dans la réalité, alors que les autres voient leur réalité simplement décalée ou amplifée lors des scènes de rêve : dans la réalité, Faustin est muet, aphasique, parasite de son frère aîné et dominé par lui, alors que dans le rêve, Titorelli parle et tient le pouvoir, en grand ordonnateur au service du diable et en digne héritier de Faust. Enfin, son langage dans le rêve est très codé : il renvoie aux mythes dont il est issu, qui sont ceux de l’auteur fasciné par les miroirs, les frontières, etc. — mais aussi à toute une parodie de séduction, illustrée par les vers de mirliton de son entrée qui introduisent une sorte de danse macabre. Et puis, il est peintre. Or la peinture occupe une place importante dans l’imaginaire de Paul Emond. Elle serait pour lui la seule expression capable de révéler le vrai visage de l’être, son « âme toute nue », comme le dit (ou le rêve) Marguerite dont Faustin a peint le « portrait absolu ». Mais, par la peinture, Faustin est aussi passeur diabolique vers la mort, « exécuteur » de portraits au sens propre. On s’est ainsi rendu compte qu’il pouvait très bien entretenir une relation de sado-masochisme à l’égard du monde qui l’entourait.

I. D.: Le spectacle rend manifeste Le « mal » latent à l’œuvre dans cette pièce. Vous avez renforcé l’aspect inquiétant des cauchemars, et vous terminez le spectacle sur un tite funèbre.

J.-Cl. B.: Oui, cela permettait de faire ressortir le caractère petit-bourgeois de ces personnages, leur fragilité, leur terreur du monde extérieur. Ce qui me gênait dans le premier rêve de la pièce, c’est qu’il n’avait rien d’un rêve : les motifs habituels des cauchemars, comme la fuite, l’érotisme, la terreur, n’apparaissaient pas. Seuls le malaise, et l’invraisemblance de la visite inopportune (celle d’Hélène dans le rêve, d’abord, ensuite celle de Faustin qui s’impose, et celle de Richard qui est empêché d’entrer) me semblaient participer de la logique onirique ;toute la première scène s’est donc construite sur ce motif, auquel j’ai mêlé des connotations sexuelles en relation avec l’attitude sado-masochiste de Faustin… Cela a donné quelque chose qui faisait penser à ORANGE MÉCANIQUE : la jouissance que quelqu’un éprouve à exercer un certain type de mal et, de l’autre côté, l’obligation pour les autres — en l’occurrence Le couple du rêve, Marguerite/Ferdinand — l’obligation de subir quelque chose qu’on a envie de cacher. C’est ainsi que nous comprenions la raison pour laquelle Richard était empêché d’entrer dans cette scène.

D’autre part, dans la première version de sa pièce, Paul Emond terminait par une image d’enfermement qui bouclait la boucle : Faustin allumait la télévision, ce qui ramenait au début de la première scène. Ensuite, il a souhaité une fin plus ouverte, qui symbolise l’idéalisation de l’artiste, le seul à pouvoir échapper à la « prison » des illusions. Mais je ne suis pas vraiment arrivé à croire à cette idéalisation, à partir de la matière donnée. Et, dans la logique que j’avais dégagée, j’ai préféré terminer sur l’enfer, pour rendre au cauchemar et à Faustin leur vrai danger, pour assumer le fond tragique de la pièce, le désastre des couples, de la parole solitaire. J’ai donc conçu cette fin comme une veillée funèbre, avec un charivari autour du « mott » Raoul, orchestré par Faustin… Les phrases cruciales que s’échangent Ferdinand — devenu employé du diable (enfin un travail stable!) — et Raoul sur la perte de sens qui est l’enfer servent de conclusion à la pièce, et je les leur fais dire au second degré, opérant une espèce de tour de vis supplémentaire : tous deux quittent le jeu tragique, s’esclaffent comme si la scène n’était qu’une farce, puis Ferdinand réintroduit le doute avec la phrase : « Mais est-ce que vous rêvez ? », et Raoul y répond par un « Au secours ! » terrifié, histoire d’ouvrir au vertige : étions-nous dans le rêve de l’enfer, ou était-ce l’enfer lui-même ? À moins que le réel se soit substitué à lui…

I. D.: Cet enfer, vous l’aviez ressenti comme typiquement belge, au départ…

J.-Cl. B.: Oui, l’ancrage « local » de la pièce m’avait frappé, et me faisait penser à la manière dont les Belges vivent le « cauchemar » de leur pays. Une manière étrangement similaire à celle des Russes qui, pour évoquer leur situation désastreuse, n’ont que ce mot français de « cauchemar » à la bouche. Et, de fait — je le sais pour y avoir travaillé un an — ils vivent sur le volcan avec une lucidité qui n’exclut en rien leur joie d’exister. Je ressens la même chose en Belgique : avec toutes les affaires qui ébranlent Le pays, les gens ont conscience d’être en plein cauchemar, mais ils vivent « avec », comme on dit, à la différence des Français qui ne veulent rien voir de leur volcan, sûrs qu’ils sont des valeurs inébranlables de la République, de la culture, et du grand avenir de l’hexagone ! Je retrouvais cela dans CAPRICES D’IMAGES : les personnages vivent avec la conscience d’être un assassin en puissance, un coupeur de femme en morceaux, un homme sacrifié, dans un monde aux prises avec la violence. « Je ne supporte plus de ne plus supporter la violence » dit Richard. Cette conscience, je la trouvais belle et forte dans la pièce, d’autant qu’elle était portée par un goût de la vie, une énergie insensée, qui passe par le corps, par la parole, et par l’attachement des êtres entre eux. Mais le contexte « belge » de cette « conscience » n’était qu’allusif, et je pense que c’est une vertu, le fait que rien ne soit jamais dit là-dessus, mais que tout baigne dedans. Bétonner le sens à ce niveau-là, c’était tomber dans le symbole et sa lourdeur — or je ne suis pas un metteur en scène « bétonneur », j’ai besoin au contraire de garder la chair jubilatoire du spectacle. J’en ai besoin comme spectateur, et comme metteur en scène.

I. D.: Parlons justement de jubilation ! Car CAPRICES D’IMAGES relève aussi de la comédie. Il y a beaucoup d’humour, d’efficacité, de vitalité dans cette pièce. Comment avez-vous équilibré cela avec le tragique, avec l’«inquiétante étrangeté » de la pièce ?

J.-Cl. B.: Jusqu’à la première, ça a été un dosage incessant entre un fond archaïque de peurs, de désirs, et une surface légère, volontairement creuse, de situations et de relations. qui tient du vaudeville. J’étais d’autant plus préoccupé par ces équilibres que j’ai monté moi-même un vaudeville, peutêtre le plus cauchemardesque de tous, L’‘AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE de Labiche, et que je me suis laissé piéger par son cauchemar en voulant le mettre trop à l’avant ! Du coup, on ne voyait plus que le squelette de la pièce, donc tous ses creux. C’est la grosse difficulté chez Labiche : si on se contente de jouer la situation, on s’effondre, et si on compose les personnages, on s’effondre aussi. Ni la situation ni le personnage ne sont suffisants, il faut trouver ce mélange qui fait la « fantaisie ». Dans CAPRICES D’IMAGES nous sommes aussi dans la fantaisie, le caprice, avec des situations vaudevillesques comme le ballet d’entrées et de sorties et le motif de la visite inopportune au premier tableau, ou le comique de répétition des confessions au deuxième tableau ;à la différence qu’il y manque l’action motrice du vaudeville — que ce soit la coursepoursuite à l’objet perdu, ou l’infidélité à cacher ! C’est là la grande ruse de Paul Emond : il a écrit une pièce d’intrigue sans intrigue. construite comme du Marivaux, avec une scène d’exposition, un développement où les relations se nouent entre les personnages, et une conclusion. Mais au lieu d’intrigue, on a des brisures, des dysfonctionnements, des éclats. Les personnages sont en état de crise ; s’ils agissent, leur action est creuse, dérisoire, à côté de ce dont il est réellement question, à savoir la déception de vivre, que ce soit dans le réel ou dans le rêve. Comment renouveler l’intérêt des spectateurs par rapport à ces « états d’être » mouvants sans tomber dans la caricature, le stéréotype ou l’étude de cas, c’était la gageure et l’intérêt du travail.