PAUL EMOND ET MOI rêvions de porter à la scène un grand texte de la littérature. Le projet d’adapter L’ODYSSÉE est né de notre envie d’opposer un personnage central et la société qui l’entoure. Dans cette optique don Quichotte et K nous sont rapidement apparus dans la lignée d’Ulysse. Ce personnage central se devait aussi d’être contemporain, ou, pour tenter de le qualifier : en recherche, indéfini, complexe et insaisissable… Ces qualificatifs peuvent d’ailleurs également correspondre à l’image que j’ai des personnages des romans de Paul Emond comme TÊTE-À-TÊTE ou PAYSAGE AVEC HOMME NU DANS LA NEIGE.

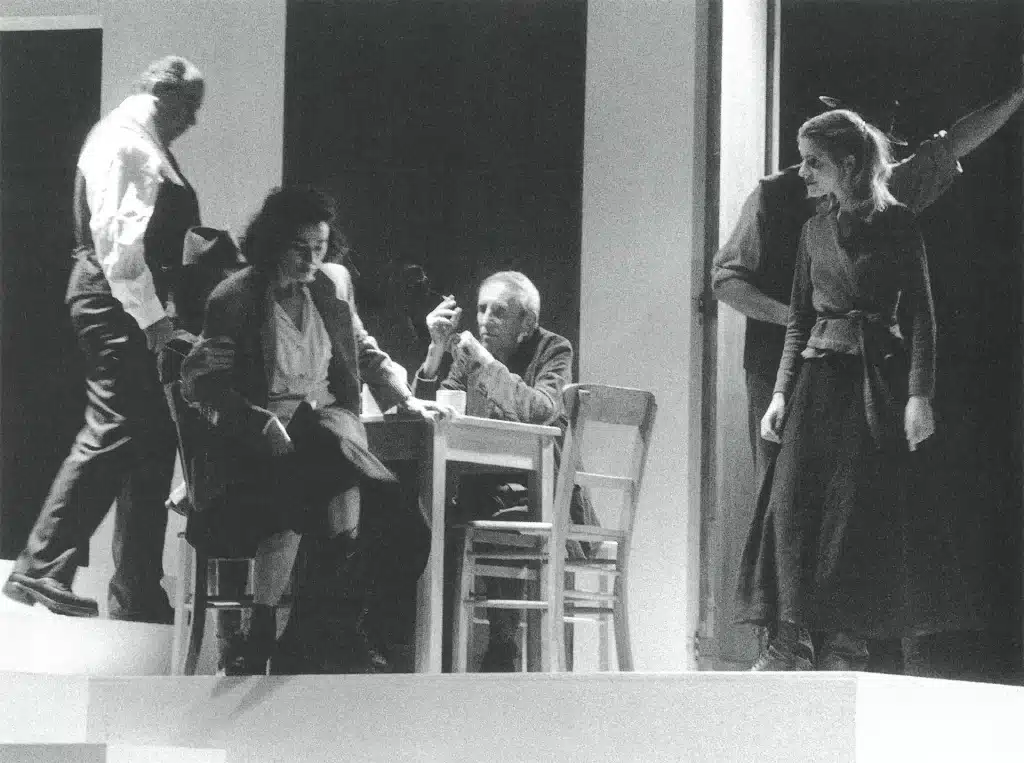

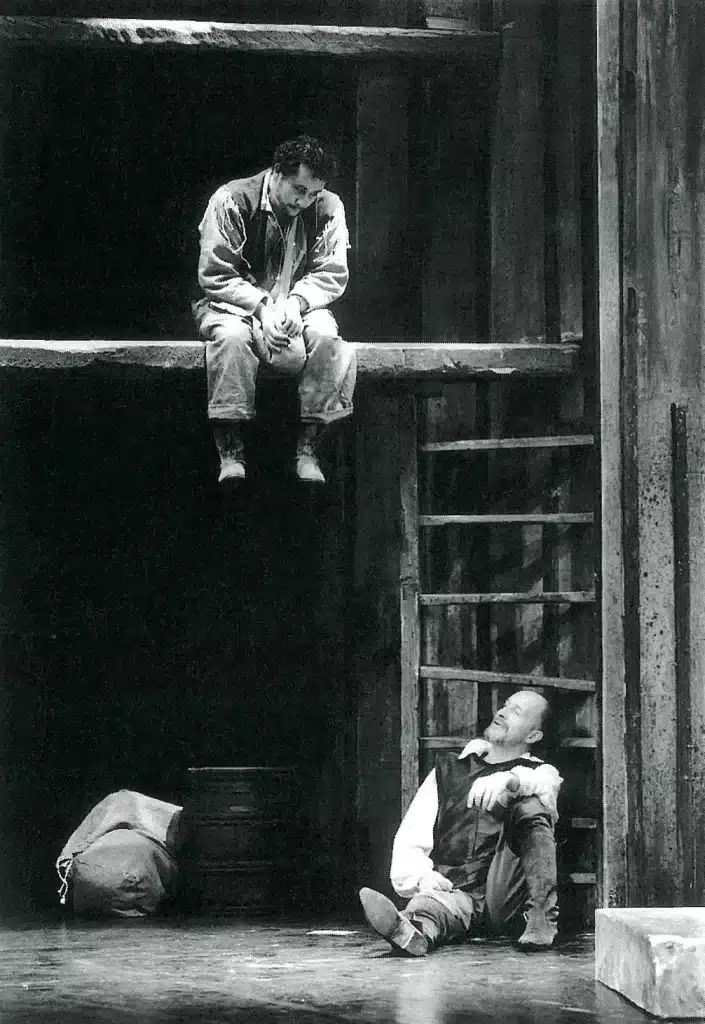

Nous observions donc un individu face à une société, un personnage devenu individu contemporain dans une société représentée sur scène par un groupe d’acteurs qui interprètent tous les rôles. L’idée d’une trilogie était née, avec d’autres liens qui nous apparaissaient flagrants, à commencer par l’errance. Errance de voyages réels dans la Méditerranée pour Ulysse. Errance mentale et dans Les provinces alentour pour don Quichotte. Errance sans fin autour du château pour K. Chaque personnage principal se retrouve dans l’entonnoir, de plus en plus proche de l’engloutissement. Ulysse est censé avoir terminé sa guerre et rentre chez lui, don Quichotte lutte contre des moulins et K combat une administration. Tous trois vont vers ce qu’ils vivent comme un emprisonnement : Ulysse réagit en se faisant l’auteur d’un carnage, don Quichotte se réfugie dans son rêve et K se referme et se venge sur lui-même. Trois cas de non-intégration à l’environnement, de non-intégration de l’environnement (même si nous avons bien observé le besoin qu’à l’environnement d’avoir ses « inadaptés » ).

Avec l’adaptation de cette trilogie, le problème est mis en exergue : qui doit s’intégrer à qui, comment une société peut-elle se former sans nier le droit à la différence ?

L’écriture se centre donc sur cet individu. Le spectateur ayant le choix : s’identifier au personnage central ou se reconnaître dans la société qui l’entoure.

La personnalité de Paul Emond induit également l’aspect ludique de chacun de ces mythes. Aspect ludique que le personnage central semble être le seul à ne pas voir. Et pourtant il lui suffirait de se dire que l’on « joue » autour de lui pour être tiré d’affaire. Malgré tout, chaque personnage conserve sa logique propre, logique de l’individu incompatible avec celle de son entourage.

Dans l’œuvre de Paul Emond, les personnages deviennent par moments leurs propres narrateurs. Lorsque l’idée de ce triptyque s’est développée, nous nous sommes mis d’accord pour conserver le principe d’un narrateur si cher à Paul. Narrateur-aède qui chante pour le public ce que les acteurs jouent pour lui autant que le spectateur. Narrateur-passeur donnant sa version de situations que parfois nous nous sommes amusés à contredire dans l’action.

Si Montherlant avait adapté ces œuvres, il aurait fait de chaque personnage principal un héros. Dans L’ODYSSÉE, le narrateur a essayé de pousser Ulysse à rester le héros. Et pourtant, toute la direction donnée par l’adaptation de Paul nous poussait à en faire le contraire du prototype du héros. Don Quichotte dans sa folie nécessaire était soutenu par le narrateur, épaulé par lui, même au moment où la société Le lâche. En ce qui concerne LE CHÂTEAU le narrateur semble trouver de plus en plus ardue la tâche de faire croire au public que K est un héros. Au fin des œuvres donc, le narrateur se retire, s’efface devant l’histoire qu’il raconte, devant ses personnages.

De plus en plus, il affleure donc dans le mythe que le personnage principal n’est autre qu’un quidam avec ses travers, ses défauts, son mauvais caractère, son côté minable, son ego, son aveuglement, son manque d’ouverture, sa vanité.

À la base de notre mode de fonctionnement se situe la vision d’un projet commun, un enthousiasme partagé pour les idées générales qui ressortent de nos lectures des œuvres. Après une première ébauche de texte et une dernière concertation, Paul m’apportait le texte définitif. Texte auquel, excepté quelques minimes coupures pour respecter le critère de durée que nous avions fixé, nous ne touchions pas. De même, Paul nous retrouvait de loin en loin au fil des répétitions, nous apportant à chaque fois un regard de spectateur presque naïf et quelques réflexions très fructueuses.

Ces trois spectacles sont donc le fruit d’une collaboration distante et intense à la fois.

Propos recueillis pas Sylvie Steppé.