Evelyne Lecucq : Votre compagnie vient de mettre en scène La langue de l’ours de Michaël Glück. Qu’est-ce qui vous a attirés vers l’écriture si singulière de cet auteur ?

Giorgio Pupella : Avant de répondre, il est nécessaire de resituer le travail de la compagnie dans une démarche globale, initiée il y a plusieurs années.

Notre première relation directe avec des auteurs s’est faite en Italie, en 1987, avec Maria Jatosti et Francesco Paolo Memmo, deux poètes engagés dans le mouvement de la poésie italienne contemporaine. Se queste terre e questi mari… était un spectacle sur la mémoire d’un territoire, à travers les objets et les odeurs qui en font son identité. Avec Maria et Paolo, nous avions interrogé les matières. Les poètes en avaient restitué des traces dans leurs textes, parallèlement à notre recherche théâtrale, et nous avions créé ensemble un spectacle déambulatoire dans un rapport d’intimité avec le public. À travers ce premier échange, très riche, notre travail a pris une dimension qu’il n’était plus question d’abandonner.

E. L. : Qu’est-ce qui motive votre recherche de textes poétiques, non a priori dramatiques ?

G. P. : Le désir de les entendre, les faire entendre et les faire résonner avec la matière. Les mots deviennent des objets que l’on peut faire vibrer et mettre en écho, dans un espace scénique que nous n’imaginons pas sans mouvement. Une voix peut alors s’en emparer, creuser dans le sonore comme nos mains s’emparent et creusent la matière. Et c’est dans cette résonance que le sens est interpellé.

En tant que marionnettistes — manipulateurs de matière ! (rires) — notre sensibilité va vers un théâtre qui n’est pas construit sur le personnage, mais qui serait plutôt un théâtre de voix, où le texte n’est plus considéré comme élément hégémonique d’un spectacle mais assimilé à une matière première.

Joëlle Noguès : L’acteur marionnettiste entretient alors une double relation : d’une part entre son corps et sa voix, d’autre part entre son corps et l’objet. Dans cet espace « entre » se créent des résonances, des tensions dramatiques et des allégories verbales. Et l’objet « marionnettique » en profite, en même temps, pour remettre en cause « l’incarnation » du texte.

La marionnette, débarrassée de l’enveloppe charnelle du comédien, transfigure la réalité pour restituer des sens multiples et s’inscrire dans une dimension poétique et magique.

G. P. : Pour La langue de l’ours, au début, nous avions des matériaux, des esquisses, sur lesquels se sont greffés, au fur et à mesure que les rencontres avec Michaël s’intensifiaient, d’autres textes, des excroissances, qui nous ont permis de cerner dans son écriture le passage de la mémoire individuelle à la mémoire collective, celle qui détermine nos engagements. Nous avons essayé de les structurer, les mettre dans une position de question/réponse, qui puisse nous amener à l’écriture dramatique et ensuite à l’action scénique, comme si nous avions affaire d’abord au squelette d’un corps, pour accéder ensuite à la chair des émotions.

E. L. : Comment a progressé votre travail théâtral pour tenter de respecter la tonalité d’une voix cherchant sa propre langue ?

J. N. : Il a fallu créer un univers qui nous ramenait à un état de fragilité, de précarité. La complexité de la mémoire et la difficulté à accepter ses souvenirs se sont traduits en une fragmentation du jeu, accédant ainsi à une émotion désincarnée grâce à la marionnette, pour rendre possible un accès à la langue du poète. La complexité intérieure devait se transformer en métaphore vivante et devenir résonance.

Parallèlement au cheminement que nous faisions dans l’écriture (le passage de la mémoire singulière à la mémoire plurielle), se produisait la métamorphose de la mise en matière en jeu théâtral.

Tout au long du spectacle, face à l’oubli imposé, face à l’impossibilité de reconstituer l’identité des noms et des visages, les souvenirs d’enfance deviennent conscience, conscience du rapport entre « je et le monde », ils deviennent mémoire volontaire comme affirmation et lutte contre l’oubli.

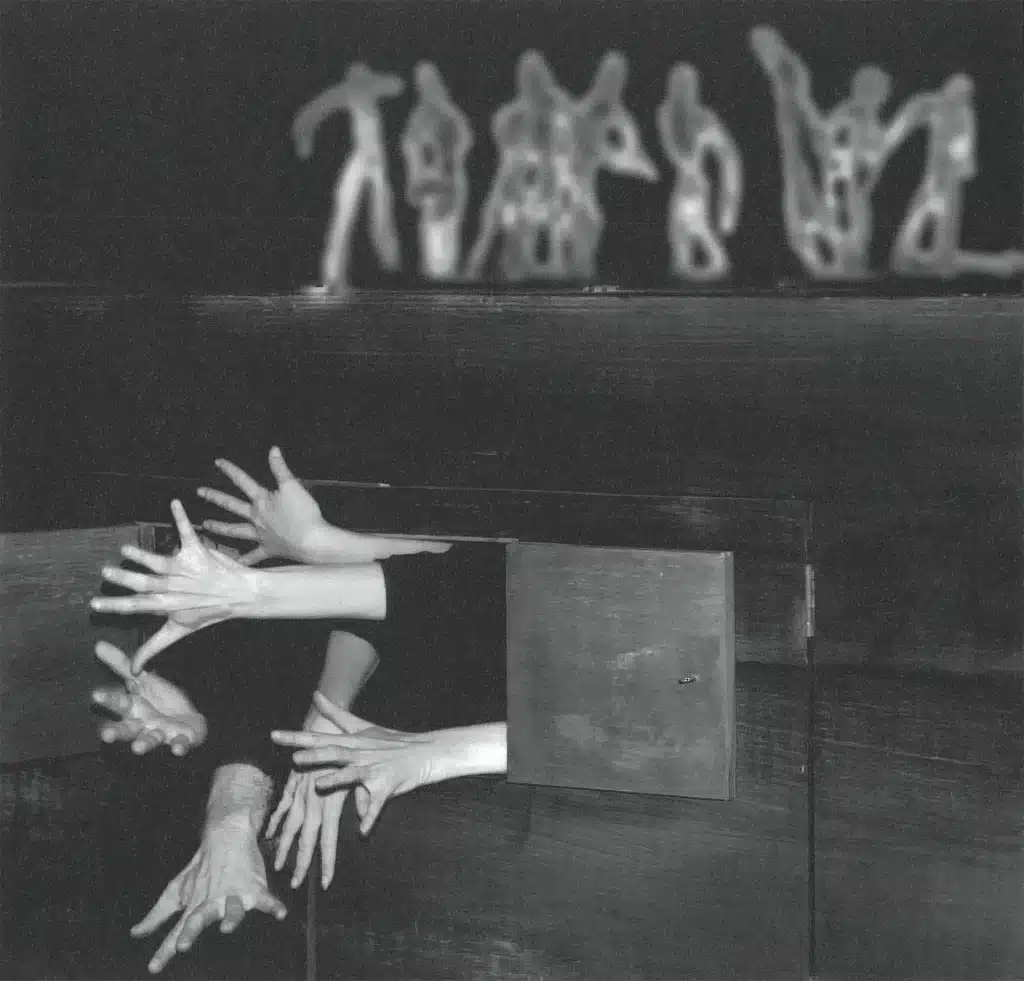

Dans ce Château — métaphysique — de la mémoire, les espaces de notre scénographie (la Babel suspendue, la Machine du Ressassement, la Soupe) se côtoient, se superposent, disparaissent, semblables au mouvement des souvenirs. Sorties de boîtes bien rangées et numérotées, suspendues dans l’espace entre ciel et terre, accrochées au bruit des pierres qui les maintiennent parmi nous, les marionnettes deviennent ici un peuple. Elles apparaissent, disparaissent selon leurs propres règles, pour devenir des interlocuteurs exigeants et se faire entendre. Faites de matières fragiles — paille et papier noué —, elles évoquent notre propre précarité.

La lutte épique qui s’engage alors entre comédiens et marionnettes est leur propre lutte pour sortir de leur « autisme ».

Ce jeu distancé que nous impose la marionnette nous permet ainsi de « dire » cette mémoire douloureuse avec humour et tendresse.