Dans une interview bien connue, publiée notamment dans le THÉÂTRE DE L’ŒIL en 1984, Dario Fo déclare : « J’ai donné pour la première fois de la valeur aux objets, aux masques, aux mannequins. Puis nous avons utilisé des marionnettes de scène en grand nombre. Depuis GRANDE PANTOMINA CON PUPAZZO (1968) en passant par MORTE E RESURREZIONE DI UN PUPAZZO, IL FANFANI RAPITO, la marionnette est toujours restée présente dans mes spectacles, à la fois énorme et tyrannique. Ce qui a constitué une petite révolution pour un certain type de théâtre. »

Quelle est cette révolution et d’où vient-elle ?

Le mannequin, la poupée ou la marionnette ont en effet une longue histoire au vingtième siècle et on a beaucoup écrit sur ce phénomène depuis le livre qui fait encore autorité de Luigi Allegri jusqu’aux travaux plus récents de Franco Carmelo Greco. Comme le fou dans une pièce de théâtre, le mannequin sur scène vaut pour, remplace ou fait référence à l’acteur. Il n’a pas besoin de se conformer aux lois du réalisme. Il peut incarner une critique, une satire, une projection de l’esprit, un rêve ou simplement un appui scénique. Tout comme le tableau ou le dessin peuvent représenter l’acteur sur un plan, le mannequin le sculpte en trois dimensions, réalité souvent généralisée, établie, sans visage, inscrite dans les limite du proscenium, aussi ordinaire que celle d’un mannequin dans une vitrine de magasin. Le moment crucial est sans doute celui où il fait face à l’acteur car le spectateur les met en regard directement. Le mannequin est toujours une réalité alternative, il représente un homme sans jamais en être un, il se fait passer pour un acteur, il a donc une double identité problématique, établie et immuable, un fantasme hors du temps, un rêve sans visage.

Dans le théâtre de Dario Fo, les mannequins, poupées, ou marionnettes sont partout et ont des fonctions très diverses depuis les monstrueux mannequins de GRANDE PANTOMIMA où une poupée géante qui représente le fascisme donne naissance à de plus petites incarnant les institutions de l’État, jusqu’à l’immense marionnette squelettique censée plonger dans l’imaginaire de l’auteur dans STORIA DI UN SOLDATO. On retrouve encore une marionnette géante dans MORTE E RESURREZIONE DI UN PUPAZZO qui se moque de Togliatti en vertu de sa taille même. Les marionnettes peuvent être à demi humaines (ou doublement humaines) comme dans le fameux tour des nains à quatre mains de FANFANI RAPITO ou Saint Georges dans LA SIGNORA È DA BUTTARE. Le procédé théâtral casse alors le réalisme de l’acteur naturaliste en le déformant ou en miniatu- risant sa taille. L’effet est plus ou moins le même avec l’utilisation du masque.

La taille de la marionnette :

la première envolée hors du réalisme

Richard Soglizzo a résumé son expérience du spectacle GRANDE PANTOMIMA en ces termes : « Il y avait deux principales poupées géantes, l’une, haute de trois mètres avait une horrible bouche en caoutchouc, tenait une matraque dans sa main droite et représentait la bourgeoisie, l’autre, un dragon vert et blanc de près de neuf mètres de haut, symbolisait les communistes. La marionnette qui symbolisait la bourgeoisie était drapée dans une ancienne tapisserie, lui donnant l’allure d’une allégorie moyenâgeuse. Fo a dessiné et conçu tout le spectacle, il a peint lui même les immenses marion- nettes avec un grand soin. C’était une satire politique qui parlait de la lutte du prolétariat et de la bourgeoisie, menée par l’entremise de ces marionnettes manipulées par des acteurs ou bien grâce à des cordes ou à des tiges au vu du public. Ces vivantes métaphores, parce que perpétuellement sur scène, soulignaient l’omniprésence de l’oppression. Les acteurs portaient des masques qui symbolisaient la lutte entre le bien et le mal. Les masques étaient rapidement relevés sur le front quand il s’agissait de changer de personnage, ou de passer de l’allégorique au littéral en révélant le visage des comédiens. Les masques étaient inspirés de la comédie romaine ou de la commedia dell’arte. Les marionnettes ressemblaient à des dessins de George Grosz, l’horreur en moins. [ … ] Au beau milieu des combats surgissait la très belle femme de Fo, Franca Rame, en costume de bain, accouchée d’une marionnette, et se présentant elle-même comme une incarnation du capitalisme. Au même moment apparaissait le dragon, menaçant, et une autre marionnette géante représentant l’ancien roi d’Italie, Victor-Emmanuel, poussant le Capitalisme devant le dragon en disant, qu’elle seule, tendre Capitalisme, pouvait sauver l’Italie des Bolcheviques. Et le dragon, malgré ses grondements, tombait rapidement sous les charmes du Capitalisme. […] Le Capitalisme est en tous points semblable au fascisme, seul change le déguisement : l’oppression du prolétariat continue. »

Ainsi le symbole déshumanisé du mal est ironi- quement réhumanisé quand il accouche du Capitalisme. Sa taille géante l’éloigne de notre expérience, il parodie le comportement humain dans un but satirique. [ … ] Dario Fo a également souvent réduit et déformé la taille des marionnettes en vue de produire les mêmes effets ironiques, par exemple dans LA SIGNORA È DA BUTTARE, avec la figure de Saint Georges, ainsi que dans FANFANI RAPITO, avec le nain à quatre mains – un nain créé par deux acteurs – qui tournait en ridicule le sujet portraituré. […]

La marionnette représente, en tant que vivante métaphore, une force politique bonne ou mauvaise, mais aussi des figures historiques qui ont existé. Des acteurs deviennent marionnettes en mettant des masques. Les poupées sont manipulées à vue. Les variations de taille visent à introduire une dimension critique. […]

La substitution surréaliste d’un acteur par une marionnette

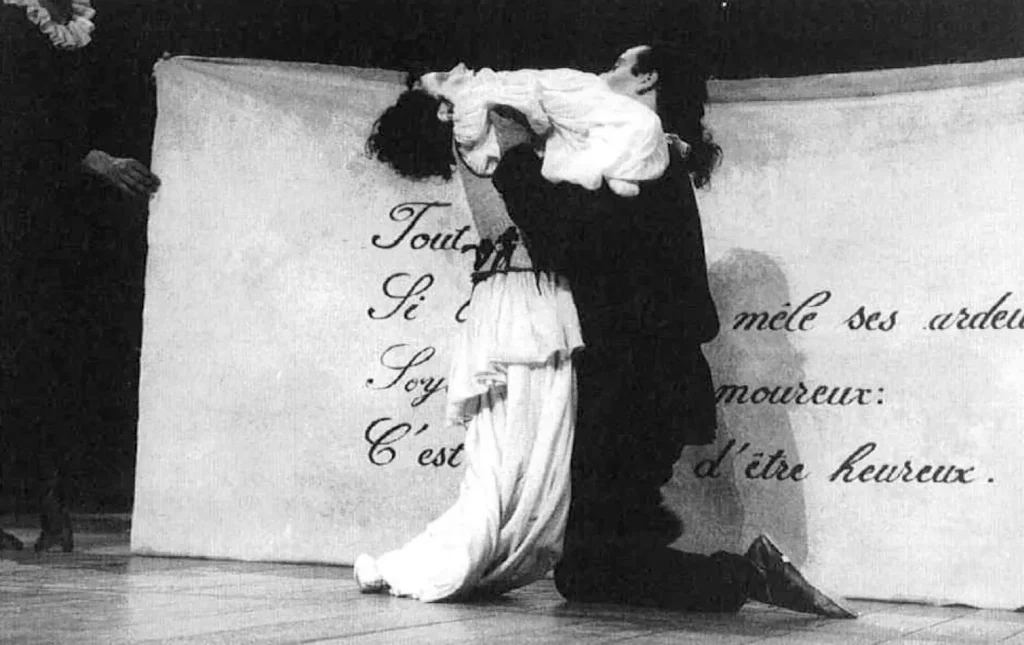

Dans LE MÉDECIN VOLANT, un acteur danse avec sa bien-aimée qui est tantôt une marionnette, tantôt une actrice pendant que Gros-René chante. La danse crée une illustration en trois dimensions de la chanson, chantée en italien, mais reproduite en français sur des panneaux de façon très brechtienne. Les panneaux permettent aussi de masquer la substitution de la marionnette par une comédienne et vice-versa. Dès que le spectateur a bien établi que la bien-aimée est une marionnette, il se joue l’inverse : après la substitution l’actrice mime les mouvements de la marionnette avant de s’en libérer. L’universalité, la manipulation, la célébration de l’amour juvénile contre l’opposition des vieux : tous ces thèmes de la commedia dell’arte se trouvent exprimés dans cet épisode. Le final de la pièce utilise exactement le même procédé, selon le scénario classique du saut dans la couverture représenté par un célèbre tableau de Goya, et la double substitution d’un acteur par un mannequin produit le frisson momentané de la mort quand la mannequin s’écrase sur scène. Mais la résurrection se produit peu après : l’acteur vient à nouveau remplacer le mannequin.

Les implications symboliques de la marionnette scénique

Le mannequin de l’État dans L’HISTOIRE DU SOLDAT est l’un des exemples où la marionnette devient une sorte de langage abstrait d’images. Contrairement à ce qui se passe dans GRANDE PANTOMIMA, il ne donne pas naissance, mais est manipulé comme marionnette par des personnages qui cherchent à en prendre possession et à le contrôler. Dans L’HISTOIRE DU SOLDAT, la marionnette géante est actionnée par un chœur d’acteurs, elle endosse une fonction théâtrale didactique et est nécessairement manipulée à vue. Les liens entre l’acteur/la marion- nette/le demi mannequin (l’acteur masqué) /l’acteur symbolique (quand il porte par exemple une mitre d’évêque) que l’on a vus à l’œuvre dans GRANDE PANTOMIMA sont ici constamment croisés par la multiplicité des techniques théâtrales employées.

Ici entre en jeu la métaphore abstraite qui mise sur la capacité du public à lire des images quasi abstraites. Le « pupazzone » n’est pas réaliste. Il ressemble à un immense squelette et pourrait avoir été inspiré d’un tableau d’Ensor. Ses implications symboliques sont claires pour le spectateur. Quand il s’effondre sous le coup d’une attaque terroriste et menace de blesser le public, il est retenu par les figures de l’ordre établi, des parlementaires disposés en hémicycle – ce qui est hautement symbolique — dans une interaction complexe d’images quasi abstraites et d’actions semi-réalistes. […]

L’utilisation de la marionnette comme expression d’un contrôle, d’une influence, d’une coercition

En réalité la marionnette au théâtre exprime toujours le contrôle d’une personne (ou d’une autorité) sur une autre. […] Dans la scène intitulée « le bal de la princesse », se joue une séquence de haute voltige marionnettique : on dirait que l’animation de la princesse a nécessité l’utilisation de toutes les techniques théâtrales possibles. La marionnette manipulée par des tiges est testée, abandonnée, on se sert alors d’une marionnette

à fils. La succession des techniques montre au public comment on s’y prend pour prendre entièrement contrôle d’une personne. Si une première stratégie de chantage échoue, utilisez-en une autre ! Dario Fo ajoute sa contri- bution personnelle à la succession des techniques : à la fin, la marionnette, libérée de la contrainte, de la prison, devenue enfin un individu, rejette les fils qui la contrôlent et se met à danser. […]

On retrouve le même procédé dans L’ITALIENNE À ALGER de Rossini, mais combiné avec celui de la substitution : Haly est d’abord manipulée par les femmes du harem puis est remplacée par une actrice grâce à ces mêmes femmes en une double pirouette qui retourne l’argument du contrôle sexuel.