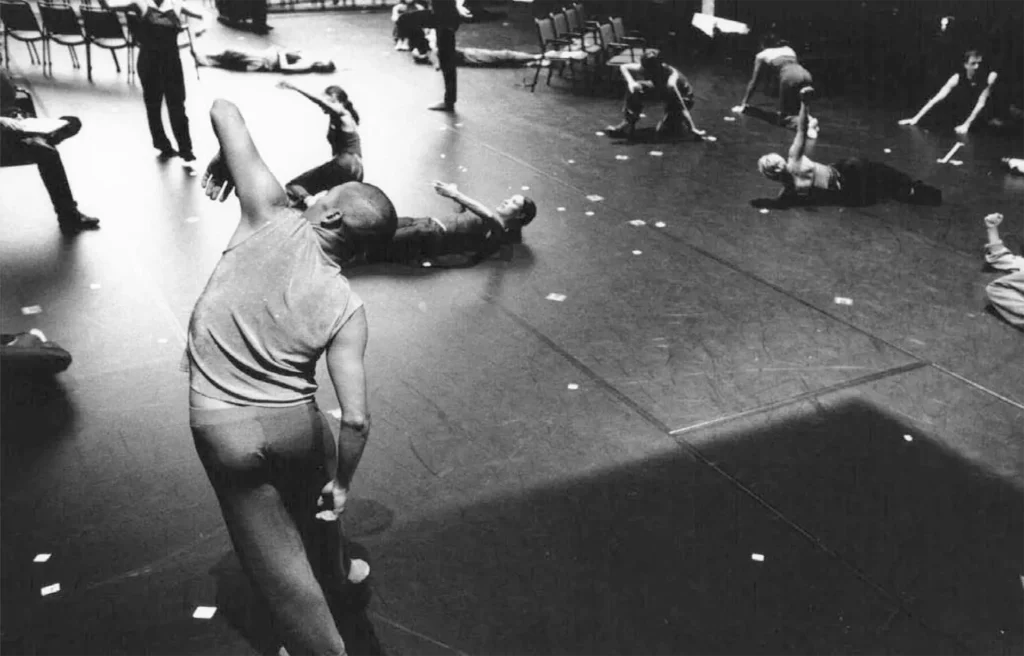

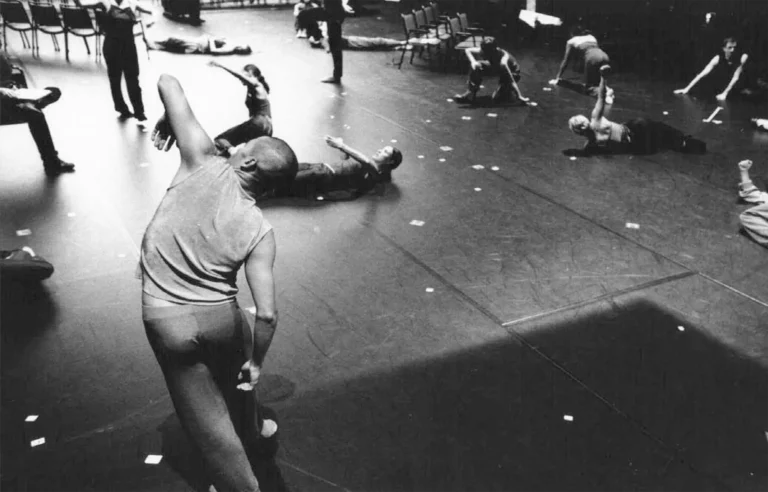

WILLIAM FORSYTHE S’amuse, assis sur le chariot à projecteurs, éclairant l’un ou l’autre de ses danseurs. Son regard balaie l’espace, avec curiosité, dans l’espoir de faire des découvertes. Quelque part sur le côté, le chorégraphe devient lui-même un élément de la représentation qu’il éclaire. Dans la deuxième partie de la pièce ENDLESS HOUSE créée en 1999, les spectateurs pouvaient se promener, avec quelques restrictions, dans l’immense hall d’un vieux dépôt de trams à Francfort Am Main, et même déambuler parmi les danseurs. L’espace ouvert était divisé en trois compartiments dans lesquels des choses se passaient simultanément et sans rapport les unes avec les autres, de façon à ce que personne ne puisse tout voir à la fois et n’ait une vue d’ensemble. Des panneaux de séparation sur roues cachaient la vue aux danseurs comme au public, ils provoquaient des vues alternantes d’espaces qui changeaient en permanence. Puisque le chorégraphe était lui-même dans l’événement, et qu’il était une partie de l’image dont le cadre était devenu transparent, il ne pouvait pas exercer un contrôle sur le champ visuel et les chorégraphies qui s’y déployaient. Le risque des travaux de William Forsythe se situe dans cette perte de contrôle et, par conséquent, dans le fait de ne pas vraiment savoir, à aucun moment, ce qui va se passer.

Dès le départ, William Forsythe a régulièrement affronté cette perte de contrôle dans ses travaux. Il a commencé par développer dans L’INTERROGATOIRE DE ROBERT SCOTT en 1986, des « isométries cinétiques » pour trouver des rapports inhabituels entre les parties du corps et les lignes de l’espace et du corps. Il a fait éclater les structures du ballet et a découvert des chemins nouveaux pour répartir les éléments dans l’espace et le temps. Le corps a été réorganisé. Ceci fut complété, à partir de 1990, dans des pièces comme LIMB’S THEOREM, par un procédé de lecture d’informations que les danseurs devaient capter et assimiler en un éclair. Ainsi, par exemple, une position de la main dans l’espace qui se souvient et qui peut devenir une attitude de départ pour la continuation du mouvement. Les danseurs devenaient de plus en plus eux-mêmes des chorégraphes, élaborant leurs propres combinaisons à l’intérieur de structures chorégraphiques données et d’un système d’ordre établi 1.

Un tel procédé dépasse de loin le risque inhérent à chaque art de scène. En laissant aux danseurs, dans certaines parties, la décision sur la façon de danser l’un ou l’autre élément, William Forsythe délègue une bonne partie du contrôle de la représentation et de sa réussite. Le danseur Nik Haffner souligne que Forsythe ne dit jamais après une représentation « bien dansé ». Par contre, il félicite ses danseurs à propos des décisions qu’ils ont prises et qui ont conduit à des processus passionnants sur scène. Forsythe est responsable de la structure de chaque pièce qui intègre le travail des danseurs. C’est ainsi que sont nées des chorégraphies telles que ALIE/N( A)CTION (1992) qui lui sont étrangères, comme il l’a dit un jour dans une interview 2. Ne pas savoir, à aucun moment, ce qui va se passer sur scène et laisser planer le doute sur ce qui va se passer, pour que « quelque chose » puisse en résulter, voilà le risque des productions de Forsythe.