Alternatives Théâtrales : Quelle place occupe la marionnette dans le paysage théâtral suédois ? Souffre-t-elle aussi d’être cataloguée comme un langage destiné aux enfants ?

Michael Meschke : Ma formation de marionnettiste a été entièrement européenne pour une raison simple : il n’y avait pas de tradition et donc pas de maître en Suède. J’ai suivi des ensei- gnements en France et en Allemagne, je me suis construit en voyageant à travers toute l’Europe pour m’initier aux traditions de la marionnette. Quand on m’a donné la possibilité de créer le premier théâtre de marionnettes en Suède, il y a quarante-deux ans, j’ai voulu prouver au public adulte que le préjugé qui consistait à croire que la marionnette n’était destinée qu’aux enfants ne tenait pas. Et j’ai monté les auteurs qu’on attendait le moins : Brecht, Sophocle, Kleist, Büchner, etc. Le préjugé a alors sauté auprès du public. Les spectateurs, surpris dans un premier temps, ont été ensuite enchantés, et les salles ne désemplissaient pas.

Pour introduire en Suède cet art complètement inconnu, j’avais choisi le thème très suédois : LA ROUTE QUI MÈNE AU CIEL, une allégorie naïve du folklore racontée par des peintures du dix-septième siècle. Le public s’est trouvé face à un instrument nouveau mais au service d’une fable bien connue.

Dès que l’on a réussi à être considéré comme un théâtre pour adultes, nous avons programmé des spectacles pour enfants. Nous jouions et nous jouons toujours en matinée pour les enfants, et pour les adultes le soir. Et il est vrai que les enfants ont, si l’on fait le compte, constitué plus de 80 % de notre public. Nous prenons le théâtre pour enfants très au sérieux, et comme nous avons quelque peu été pionniers en la matière, beaucoup se réclament de notre influence. Nous avons pour ainsi dire fait école.

A. T. : Vous avez travaillé dans beaucoup d’autres pays. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la marionnette aujourd’hui ?

M. M. : Il est vrai que les cloisons s’estompent, mais ce n’est pas propre à la marionnette. L’ouverture, je l’explique, par le changement radical de conceptions du monde et de la vie qui s’est opéré ces dernières décades. Dans tous les arts on transgresse les frontières, on crée des mariages entre les disciplines. C’est un phénomène qui est d’ailleurs davantage européen que sur les autres continents où la prégnance de la tradi- tion est beaucoup plus forte.

A. T. : Avez-vous joué dans des théâtres dramatiques ?

M. M. : Je me suis rendu compte dans les années 1960, après avoir tourné pendant dix ans dans les festivals internationaux de marionnettes, que nous vivions dans un ghetto où la marionnette était presqu’une religion. Un ghetto qui n’est pas encore dissout d’ailleurs.

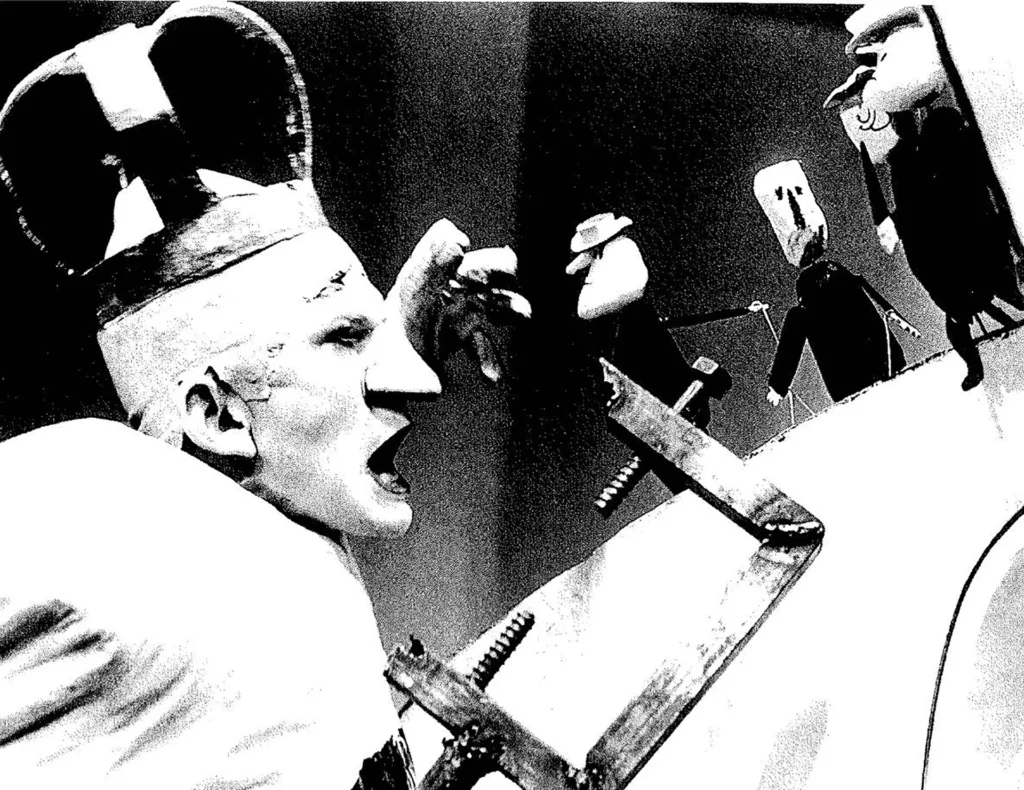

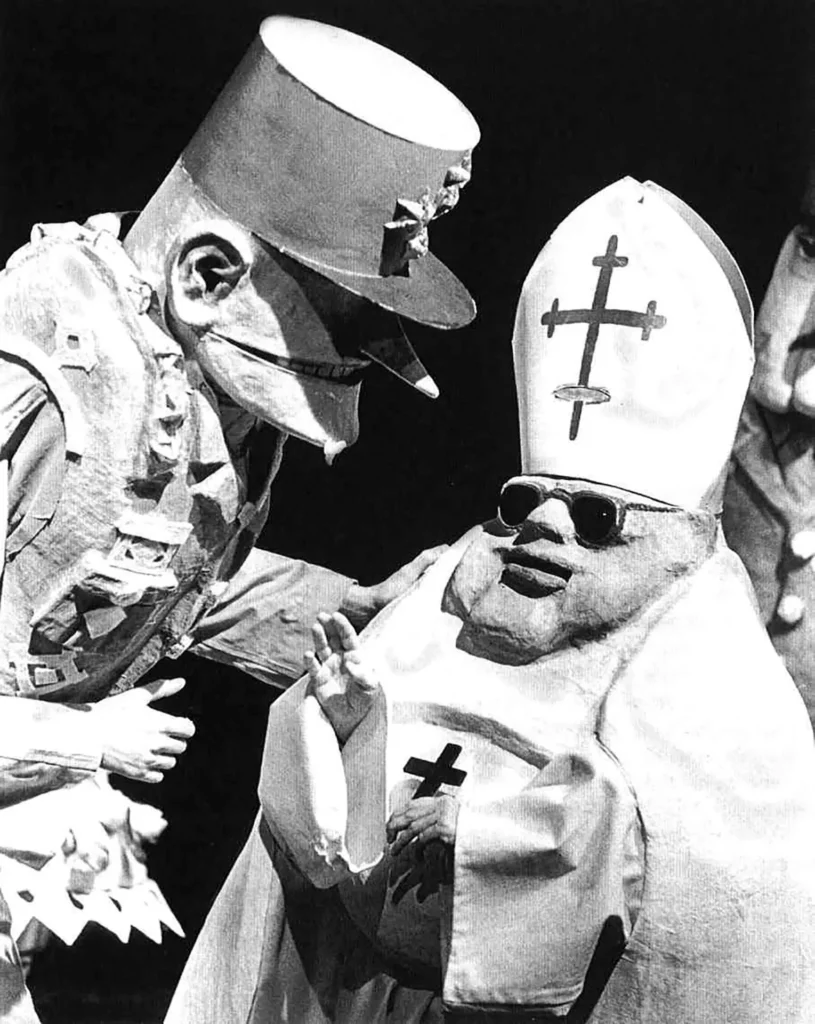

C’est avec UBU ROI, créé en 1964, que j’ai compris ce que voulait dire rencontrer le grand public du théâtre et des arts. Parce que pour la première fois, nous étions invités dans les grands festivals, comme celui d’Edimbourg, de Nancy, où se retrouvait l’avant-garde mondiale. Nous avons continué de jouer sur toutes sortes de scènes lors de nos tournées.

A. T. : Vous avez toujours envisagé votre travail sous l’angle de l’expérimen- tation. Dans quel sens sont allées vos recherches ?

M. M. : J’ai toujours tenté de faire des expérimentations esthétiques ou plutôt techniques – car les deux domaines se rejoignent dans l’art de la marionnette. Chacune des techniques de manipula- tions, que ce soit les marionnettes à fils, à gaine, à tiges ou les ombres, sont liées à une esthétique. En mêlant les techni- ques, je rompais de fait les traditions établies. J’ai commencé par mélanger les types de marionnettes. Ensuite j’ai découvert l’objet en tant que marionnette : n’importe quoi peut être transformé en marionnette. Pour raconter le thé à l’anglaise meurtrier qui se joue entre deux vieilles femmes très chics où l’une des deux verse dans la tasse de l’autre un liquide sorti d’une bouteille étiquetée « poison », j’ai utilisé deux vieux lampadaires de brocante à franges. Quand la vieille dame empoisonnée meurt, la lampe s’éteint.

Pour rendre l’histoire que raconte la chanson d’Édith Piaf « C’est à Hambourg », celle d’une prostituée qui fait le trottoir sur le port, j’ai pensé faire une scène qui ne mesurerait que trente centimètres de haut mais plusieurs mètres de longueur, comme lorsqu’on est dans une cave ajourée d’une fenêtre qui donne sur le trottoir et que l’on ne voit que les chaussures des gens qui passent. C’est pourquoi tous les personnages étaient joués par des paires de chaussures.

J’ai voulu aussi m’affranchir du carcan du castelet, qui n’est qu’une imitation miniature du théâtre dramatique. (Notons que je ne suis pas du tout contre la tradition, au contraire, j’apprécie énormément le castelet, je trouve belle et noble la pudeur qui veut que le marionnettiste reste caché.) J’ai donc ouvert la scène pour l’utiliser toute. Les manipulateurs évoluaient à vue, dans l’espace resté noir. Cette rupture était nouvelle à l’époque. Après l’avoir consommée, il ne restait que peu de chemin à parcourir avant de songer à introduire des acteurs, mais aussi les autres arts. Pour presque chacun de mes spectacles, je me suis inspiré de toiles de grands peintres. J’ai aussi parfois fait appel à un peintre vivant, collaborant avec lui comme Joan Baixas a pu le faire avec Joan Miro. Je pense par exemple au peintre polonais Francizska Themerson qui a collaboré avec nous pour UBU ROI.

J’ai aussi essayé de franchir les frontières géographiques, d’abattre des cloisons entre les cultures, ce qui doit se faire avec une grande précaution. On ne peut aborder une autre culture qu’avec beaucoup de respect, après en avoir pris connaissance grâce à des recherches personnelles. On peut alors tenter l’aventure, et le résultat de la rencontre de deux cultures est parfois éblouissant.

J’ai longtemps hésité à monter ANTIGONE de Sophocle car je considérais que les techniques de marionnettes ne permettaient pas de rendre la dynamique des tensions de la pièce. Mais lors de mon premier voyage à Osaka, où j’ai vu le bunraku japonais, j’ai découvert une technique qui n’excluait pas l’énergie musculaire et la tension nerveuse de l’homme immédiatement transférés à la marionnette : le marionnettiste touche directement les membres de la marion- nette, il n’y a donc pas d’affaiblissement du mouvement par l’intermédiaire de fils ou de gaine. J’ai rencontré le maître Yoshida, il est devenu mon ami, et je l’ai invité à Stockholm. Il est venu nous enseigner son art. Et c’est en utilisant la technique du bunraku – où les visages des marionnettes sont mobiles, bougent les yeux dans quatre directions, mais aussi la bouche, les sourcils… – que nous avons monté ANTIGONE, ce drame phare de l’antiquité. C’était un drôle de triangle qui partait de Suède passait par le Japon puis par la Grèce pour revenir en Suède où nous avons créé le spectacle avant de le tourner dans le monde.

Cette expérience s’est déroulée à la fin des années 1970. J’ai ensuite vécu une autre aventure de métissage de traditions. Elle a commencé à Bangkok alors que je faisais la queue pour entrer dans un temple célèbre. Il faisait très chaud, je m’ennuyais dans la queue, quand mon regard s’est trouvé attiré par un reflet doré au fond d’une cour. J’ai alors abandonné ma place dans la queue, je suis allé voir : il y avait un mur de plusieurs kilomètres de long entièrement recouvert de grandes toiles d’environ quatre mètres carré – environ cent soixante-dix tableaux – ils racontaient tous une histoire dramatique saisissante. Je ne savais pas alors qu’il s’agissait du RAMAYANA dans sa version thaïlandaise, mais je me suis dit aussitôt : « c’est un spectacle de marionnettes qui n’attend qu’à être mis en mouvement. » Il suffisait de découper ces personnages et d’y mettre par exemple des tiges… Quand on m’a appris à quoi j’avais affaire, un récit mythique à la mesure de L’ODYSSÉE et de LA DIVINE COMÉDIE, j’ai établi une coopération avec des artistes thaïlandais et en faisant aussi appel à des danseurs et à des musiciens, on a créé un spectacle qui reliait la culture suédoise et la culture thaïlandaise et que nous avons montré au Japon et en Europe. Nous voulions montrer que ce mythe n’était pas un tissu d’histoires impossibles à comprendre avec une infinité de noms exotiques imprononçables mais une histoire morale très simple qui décrit avec une fantaisie inimaginable la lutte entre le Bien et le Mal.

J’ai poursuivi ces tentatives de rapprochement des cultures sur un autre plan, en tant qu’organisateur de festivals en Suède, mais aussi en Grèce dans l’île d’Hydra où je vis l’été. Mais il y a à présent une réelle inflation de festivals, et il faut souvent chercher longtemps avant d’entrevoir une idée, une conception artistique qui le motive et qui soit éloignée du seul désir de vendre de la marchandise.

A. T. : Quels sont les rapports qu’entretiennent dans vos spectacles l’acteur, le manipulateur et la marionnette ?

M. M. : Je suis tout à fait contre l’idée du marionnettiste-acteur, à moins que l’artiste ait une double formation. Chacun de ces deux arts est extrêmement difficile, exigeant, et requiert une formation professionnelle. Ce ne sont pas les trois ou quatre années de formation qu’offre une école qui suffisent pour former un marionnettiste. Quand j’avais besoin d’acteurs, je me suis attaché à travailler avec de grands acteurs, et avec de grands marionnettistes quand j’avais besoin de marionnettistes, sans demander au marionnettiste de faire l’acteur. La noblesse du marionnettiste est d’être au service de son objet, de sa marionnette, tout comme le musicien est au service de son instrument.

Ma réticence à assimiler acteur et marionnettiste vient sans doute de l’image de marionnettistes des ex-pays de l’Est qui, sans doute pour combattre l’ennui qu’ils ressentaient à exercer leur métier, ont commencé à s’exhiber en costume folklorique, jouant au mauvais acteur et transformant leur marionnette en un colifichet qu’on agite au bout d’un bâton. Il faut dire aussi que je suis un enfant gâté : j’ai toujours su attirer l’intérêt et parfois même de grands acteurs pour la marionnette. Dans beaucoup de spectacles, les dialogues étaient importants, dans LE PRINCE DE HOMBOURG de Kleist par exemple ou LA BONNE ÂME DE SÉ-TCHUAN de Brecht. C’est pourquoi j’ai demandé à des acteurs de prêter leur voix à l’enregistrement – et quand je dis voix, je sous-entends bien sûr également l’interprétation. Certains acteurs du Théâtre National de Stockholm venaient travailler pour moi la nuit… Ce que je leur demandais était un réel et difficile défi : il nous fallait trouver une voix qui corresponde à la stylisation de la marionnette.

Il m’est pourtant arrivé de fondre acteurs et marionnettistes, notamment dans le spectacle ONDINE d’après Giraudoux que je lisais comme une métaphore des rapports franco-allemands. L’idée était de rendre vivants les personnages de tableaux d’un peintre sensualiste anglais, Aubrey Beardsley, et je les voulais de taille humaine, c’est pourquoi j’ai fait revêtir à des acteurs les mêmes costumes que ceux des tableaux et leur ai fait porter des masques. Or pour ce spectacle, les acteurs n’étaient autres que des marionnettistes que j’avais formés à l’art du mouvement sur base de l’enseignement que j’avais reçu du mime Étienne Decroux dans les années 50.

A. T. : Pourriez-vous évoquer votre dernier spectacle ?

M. M. : J’ai créé en 1998 APOCALYPSE ?, un spectacle qui faisait en quelque sorte la synthèse de mon travail de marionnettiste, un testament. Le spectacle se présentait comme un procès qui opposait le diable et les anges au sujet de l’humanité. L’homme mérite-t-il de périr ? Chaque partie devait appuyer ses accusations ou réquisitoires d’exemples concrets : c’étaient des scènes prélevées de mes précédents spectacles. Mais où sont les juges ? On ne le comprend qu’à la fin : les juges se sont les spectateurs, c’est une bag lady, jouée par une grande chanteuse de Stockholm qui nous le dit. Le spectacle a été présenté en Inde, en Thaïlande, en Grèce et à Stockholm. Mais pas dans le reste de l’Europe. C’est qu’il nécessite des moyens importants : vingt acteurs et marionnettistes de toutes nationalités, des échassiers de France pour faire des monstres gigantesques, un orchestre de soixante-dix personnes. Le spectacle utilise aussi toutes les techniques : les marionnettes à gaine, toute la famille de Kasper, Guignol, Petrouchka, Pucinella, Punch…, les marionnettes à fils, à tiges, Ubu Roi en mousse, Antigone en bunraku… Les anges étaient des chanteurs, les quatre chevaux de l’apocalypse inspirés par les personnages carnavalesques du Brésil faisaient quatre mètres de haut… Ce spectacle ne dure qu’une heure et se déroule sur une place publique au milieu des mille personnes qui composent le public. Il n’y a pas de scène, il y a par contre des personnages qui apparaissent sur les toits des maisons, aux fenêtres, sur des escaliers, des tableaux entiers qui entrent en roulant…

Propos recueillis par Julie Birmant.