BERNARD DEBROUX : Ton expérience de directeur d’opéra est double puisque tu as à la fois dirigé La Monnaie pendant quinze ans (1992 – 2007) et que tu diriges le Festival d’Aix-en-Provence depuis 2007. Quelles différences vois-tu entre une maison d’opéra et un festival ?

Bernard Foccroulle : La première différence, évidente, est d’ordre temporel : un festival offre une très forte densité d’événements sur une période resserrée. Sur le plan artistique, un festival offre une grande flexibilité, ce qui lui permet d’engager les orchestres et chœurs spécialisés pour chaque répertoire spécifique. Le rapport aux publics est assez différent : un festival international attire un important public extérieur (national ou étranger), alors qu’une maison d’opéra touche majoritairement le public de sa ville et de sa région.

Sur le plan de la programmation, il n’y a guère de différences : l’aventure du RING (2006 – 2009) à Aix a montré que notre festival peut aborder n’importe quel répertoire lyrique. Une maison d’opéra doit créer des moments « festivaliers » dans une saison, et le défi d’un festival est de travailler à des formes de pérennisation et de présence tout au long de la saison. L’activité des tournées ainsi que le travail de l’Académie marquent profondément l’identité du festival.

B. D. : Comment définir l’identité du festival d’Aix-en-Provence ?

B. F. : Depuis sa fondation, le festival est, à l’image de la ville qui l’abrite, imprégné d’une réalité patrimoniale : Mozart et le baroque sont naturellement au cœur de la programmation. Le grand répertoire lyrique est régulièrement revisité dans ses œuvres majeures comme dans des œuvres plus rares. Et surtout, l’esprit de la création règne sur le festival, depuis les décors et costumes des grands peintres invités par Gabriel Dussurget durant les premières années, jusqu’aux nombreuses créations lyriques et musicales qui y ont vu le jour ces quinze dernières années. Aujourd’hui, nous accueillons de grands artistes venant du théâtre, de la danse ou des arts plastiques, tels que Patrice Chéreau, Luc Bondy, Robert Lepage, Trisha Brown, Anne Teresa De Keersmaeker, William Kentridge… Enfin, depuis 1998, le festival abrite une académie européenne qui constitue un axe essentiel de son développement en direction des jeunes artistes.

B. D. : As-tu perçu une évolution du public d’opéra depuis ces cinq, dix, vingt dernières années ?

B. F. : Le public d’opéra évolue partout où les institutions pratiquent une politique basée sur l’élargissement du public. Néanmoins, il faut reconnaître que l’opéra garde l’image d’un art élitiste, et cette réalité est difficile à changer en profondeur. La question des tarifs est importante, en particulier pour un festival qui doit pratiquer des tarifs élevés pour s’auto-financer à hauteur de soixante-cinq à soixante-dix pour cent. Nous tâchons de compenser cet aspect en multipliant les tarifs réduits (jeunes, familles, etc.) et les accès gratuits (écoles, associations, manifestations de l’académie, etc.). Stéphane Lissner avait déjà réussi à augmenter la proportion de spectateurs originaires de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) au-delà des cinquante pour cent. Nous avons continué à ouvrir le festival aux jeunes, aux écoles, au monde associatif, et à l’ancrer davantage dans sa région. La présence de l’Académie – deux cent quarante jeunes artistes en 2012 – participe aussi au rajeunissement du festival, tant du côté des artistes que du public. Ce qui me semble important dans le domaine culturel, c’est de pouvoir travailler dans la durée. On peut alors emmener le public à la découverte d’horizons inconnus.

B. D. : Paradoxalement, l’opéra reste toujours associé à l’idée d’élitisme et pourtant le contenu des œuvres est souvent critique par rapport au pouvoir ou même par rapport aux dérives marchandes de la société que nous vivons aujourd’hui. L’opéra est-il une vitrine du pouvoir ou possède-t-il une fonction politique critique ? Comment s’opère le travail sur le public par rapport à cette représentation symbolique forte de l’opéra dans la société ?

B. F. : La réalité de l’opéra est multiple, et dans certaines maisons, la dimension conservatrice et conventionnelle prime. Ça l’a été par exemple très longtemps à l’Opéra de Vienne ou au MET à New York, qui étaient devenus des « musées » de l’opéra ; aujourd’hui, ça change ! Depuis trente ans, la Monnaie est une des maisons où les enjeux de l’opéra, les questions du rapport au monde et au pouvoir, les formes du vivre ensemble, se retrouvent dans les choix de programmation, dans les choix d’interprétation et dans les options dramaturgiques.

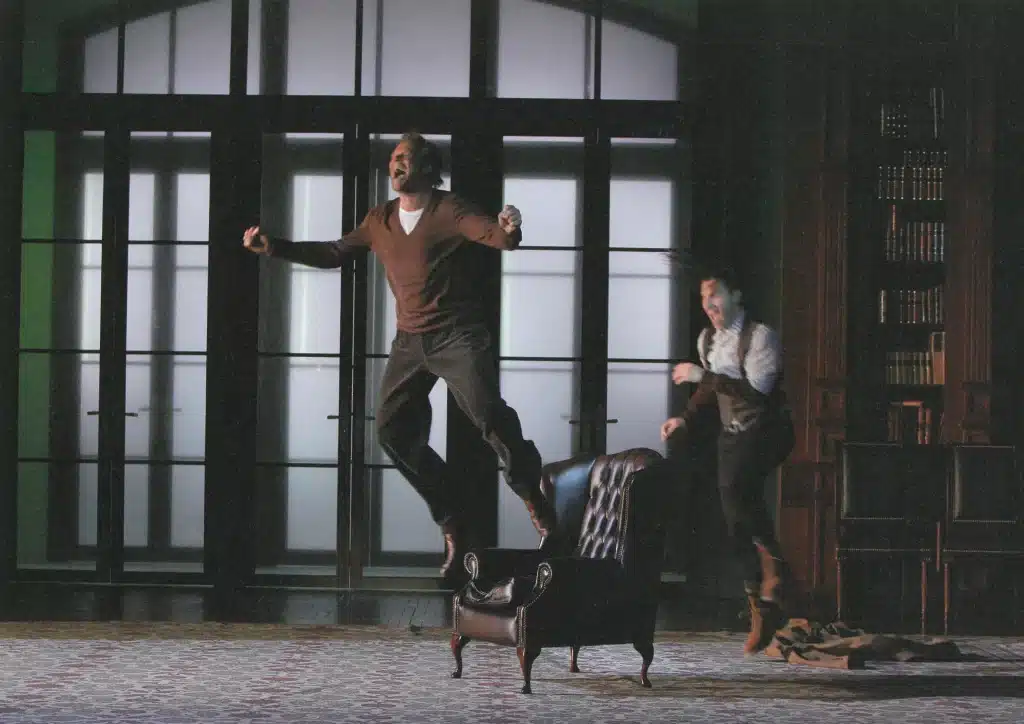

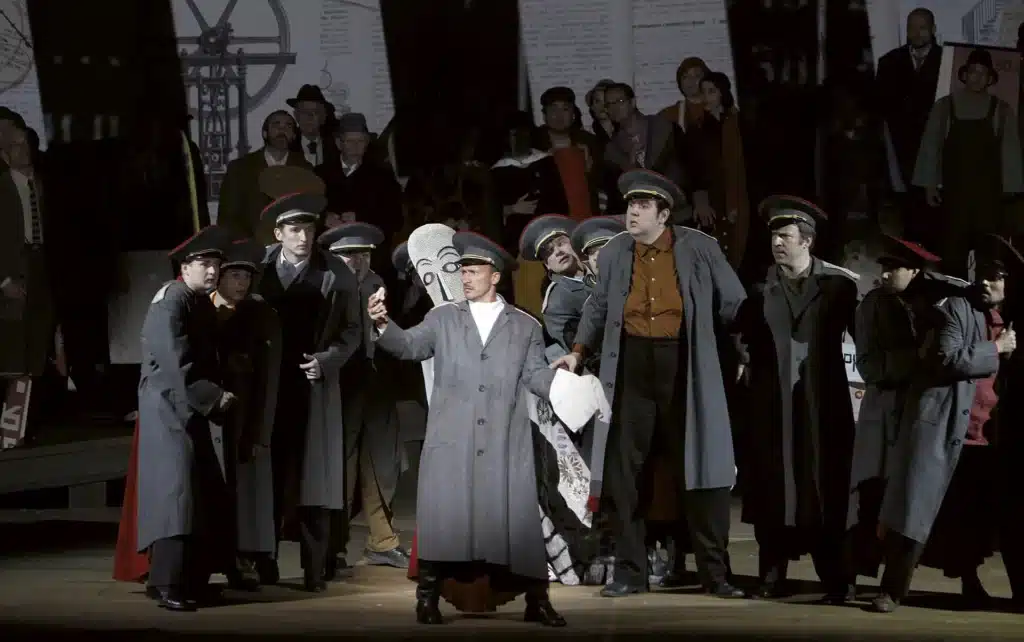

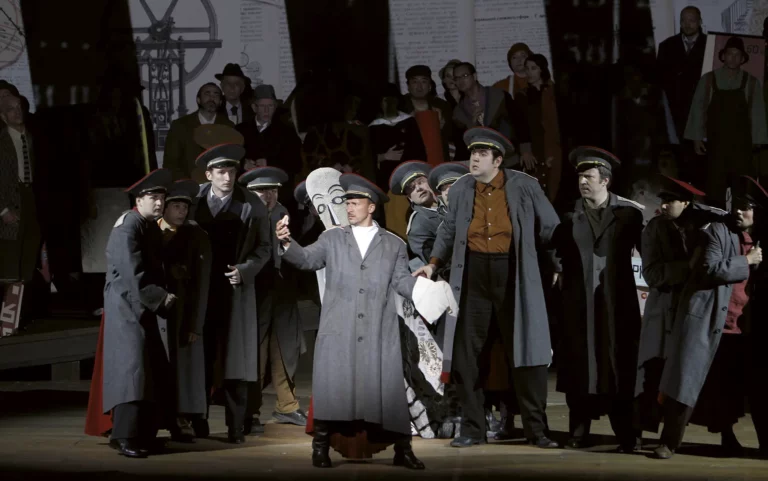

À Aix, les mises en scène du RING par Braunschweig, de DE LA MAISON DES MORTS par Chéreau, de ZAÏDE par Sellars, d’IDOMENEO par Py, de DON GIOVANNI par Tcherniakov, pour n’en citer que quelques-unes, ont toutes questionné notre rapport au monde.

J’ose espérer que le public du festival d’Aix ne vienne pas uniquement pour passer une soirée divertissante, mais qu’il vient surtout pour vivre une expérience artistique forte, et pour apporter quelque chose de son monde propre. Je pense très profondément que le public n’est pas extérieur au spectacle, il intervient activement dans le spectacle.

Il y a des phrases du DON DES MORTS de Danielle Sallenave qui m’accompagne depuis vingt ans : « Lire un livre, c’est achever de l’écrire », et « Comprendre ne peut se passer de créer ». Quelle formidable invitation à lire de manière créative une œuvre littéraire, musicale, théâtrale, picturale ! J’y vois aussi une obligation morale : pour quel public travaillons-nous, quelle relation voulons-nous nouer avec lui ? Comment peut-on faire en sorte que le spectateur, quel que soit son âge, son origine sociale ou culturelle, puisse, en venant à l’opéra, s’enrichir mais aussi apporter quelque chose de son monde à lui. Les spectateurs qui découvrent l’opéra sont souvent particulièrement ouverts et créatifs. Ils ont moins d’a priori que les grands mélomanes qui sont parfois blasés, portés par la nostalgie d’un souvenir ancien. Quand on va au spectacle, il faut tenter de faire le vide pour pouvoir accueillir un nouveau regard, une nouvelle parole, une nouvelle émotion. On peut alors développer une relation extrêmement intense avec l’œuvre et son interprétation. Sinon, on risque une relation superficielle, essentiellement consumériste : « ça me plaît » ou « ça ne me plaît pas ». Or une émotion très forte peut parfois se développer sur base d’un premier sentiment de gêne, voire d’incompréhension.

B. D. : On vit une crise assez forte qui affecte tous les secteurs de la société, les gens. Comment l’opéra se situe-t-il dans cette crise par rapport à la recherche de ses moyens et notamment dans la complémentarité financement public et privé puisque l’opéra est un endroit dans le spectacle vivant où cette complémentarité est possible ? La crise affecte-t-elle l’opéra aujourd’hui ?

B. F. : Oui, mais elle n’agit pas de la même manière selon les pays et selon les institutions. En Italie, par exemple, la crise couvait bien avant la crise financière et politique actuelle. Et elle couvait pour différentes raisons qui sont dues à une forme d’épuisement du modèle opératique tel qu’il était pratiqué, tel qu’il est encore pratiqué, par les maisons d’opéra italiennes : un répertoire très réduit, un public qui ne se renouvelle presque pas, très peu de place pour la création, etc. Le régime Berlusconi n’a fait que fragiliser davantage ces institutions. Et la crise économique actuelle en rajoute une couche.

L’Espagne est durement touchée également par les restrictions, mais j’ai l’impression que Madrid et Barcelone résistent mieux – comme la Scala ou Turin d’ailleurs – parce que les directions sont porteuses de projets forts et dynamiques. En Europe, de manière générale, l’opéra résiste mieux là où les institutions se sont renforcées grâce à une politique artistique dynamique et à un fort ancrage local et démocratique. Mais il faut reconnaître que globalement, la culture se trouve fragilisée par la superposition de la crise financière et économique d’une part, et la montée des nationalismes, des populismes et de l’extrême-droite.

À Aix, après avoir plutôt bien résisté à la crise durant plusieurs années, nous sentons davantage son poids aujourd’hui, que ce soit avec nos partenaires culturels, dans les réservations de places ou dans la recherche de nouvelles entreprises partenaires. Et je crains fort que le plus dur soit devant nous…

B. D. : Y a‑t-il encore aujourd’hui une esthétique européenne de l’opéra ?

B. F. : Je vois une conception européenne de l’opéra. La différence avec l’Amérique du Nord ou l’Asie est frappante. En même temps, on observe des esthétiques très différentes à l’intérieur de l’Europe, selon les pays et les cultures. En Italie, en-dehors de la Scala de Milan, l’attrait de l’opéra reste très liée aux voix, très peu à la mise en scène. L’Allemagne a développé une conception fondée sur la dramaturgie, et la mise en scène occupe une place beaucoup plus importante… La tradition britannique est à la fois influencée par des formes théâtrales plus traditionnelles ainsi que par le musical, mais aussi par une tradition de direction d’acteurs assez exemplaire.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)