Théâtre

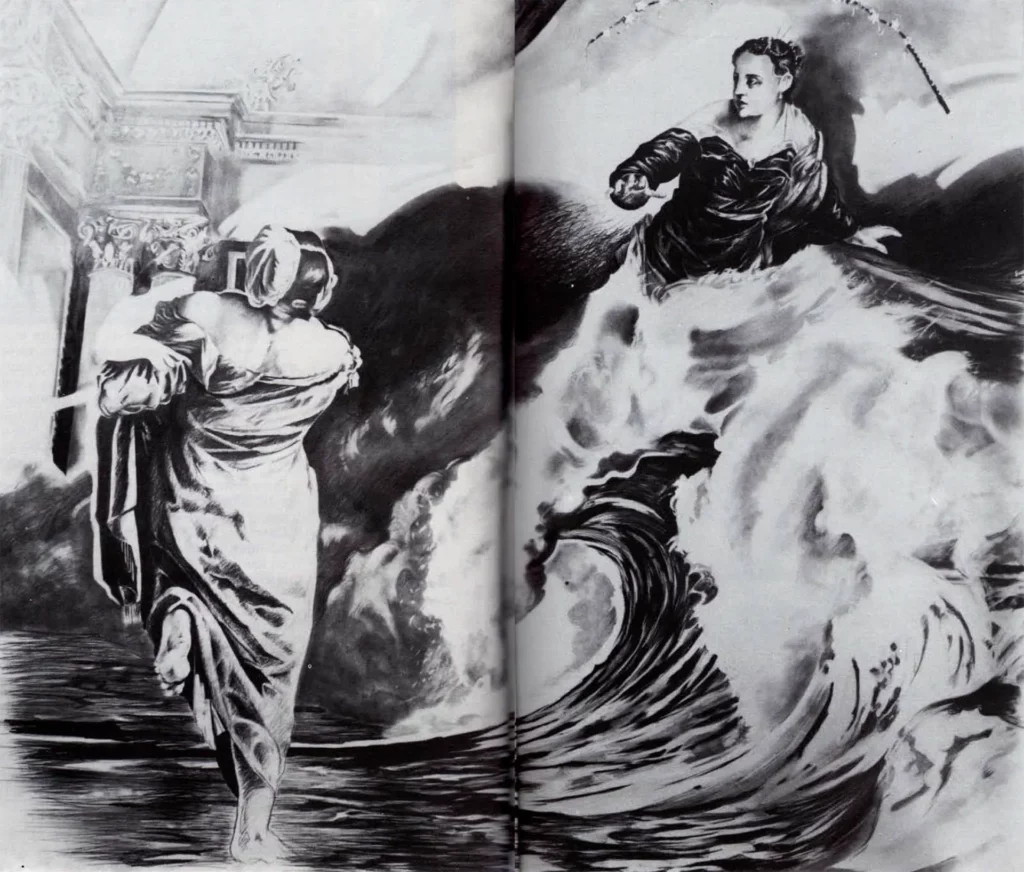

J. P. Chambas a récemment exposé à l’ARC une série de dessins, Monopéra,qui montre la présence de la théâtralité dans son travail de peintre. Comme un metteur en scène, il y livre son imaginaire en réintégrant des représentations déjà existantes ( une photo de la Callas, une sculpture de Bernin, un personnage du Tintoret, un fragment d’architecture baroque…). Le rythme dramatique naît du jeu entre plages noires ou zones vides, et ces morceaux de figuration. Tout est objet de théâtralisation : les ombres et les lumières deviennent maquillages sur les visages, et ne sont d’ailleurs présents que des personnages livrés à l’expressivité, qu’il s’agisse de cantatrices ou de statues baroques. Chaque dessin est un petit théâtre, ou plutôt un petit acte auquel J. P. Chambas a donné un titre, dont il a fait la distribution, avec une préférence pour les personnages lourds d’histoires, la Callas, Toulouse-Lautrec, Ludwig, et quelques autres monstres sacrés. En réutilisant peintures, sculptures, photographies, ces dessins touchent la limite où l’art ne pourrait plus présenter que du déjà représenté — problématique proche de celle du théâtre qui depuis longtemps se pense comme un art réflexif. A plus forte raison, ses décors ne choisiront donc pas de traduire directement le réel, mais d’en manipuler les représentations : les décors de La Tosca rêvent l’esthétique baroque, ceux des Corbeaux pervertissent le goût bourgeois- laissant apparaître, en palimpseste, les images préexistantes : églises romaines, salon d’Au théâtre ce soir.

Architecture

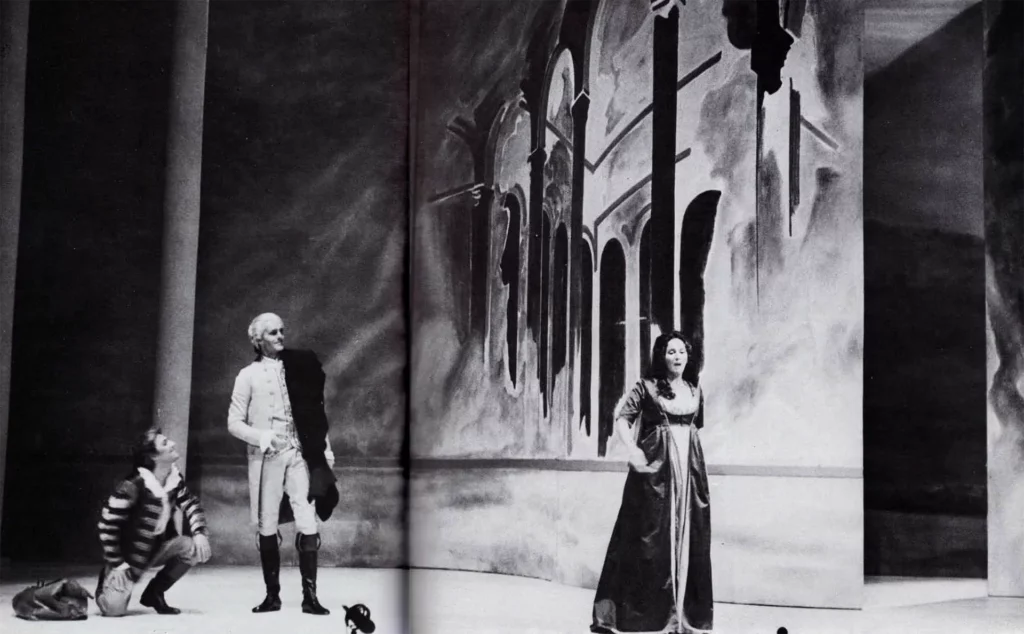

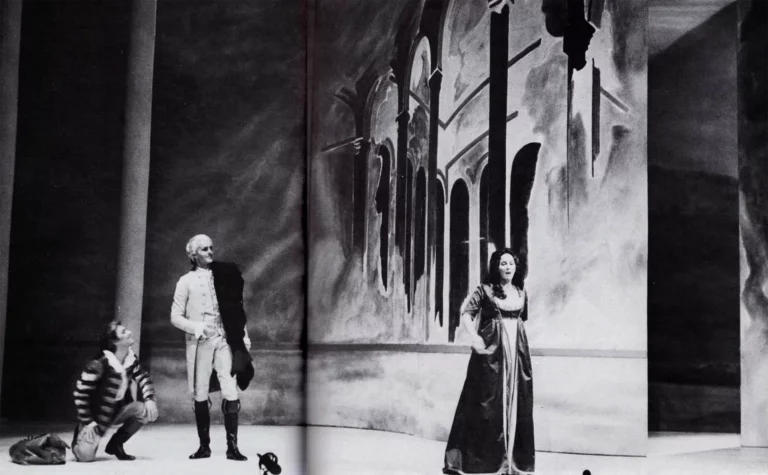

Les décors de J. P. Chambas, coréalisés par un scénographe, Philippe Boudin, définissent un espace qui n’est jamais structuré par l’architecture. Elle y est pourtant très présente, mais seulement sous forme d’image. Les ouvertures successives et les volumes des décors de La Tosca et de Don Juan sont purement magiques, purement théâtraux, ils n’épousent pas les constructions peintes sur les panneaux ou les toiles, coupoles, arcades, colonnes…

Ces courbes, ces salons sans portes, ces panneaux qui glissent devant d’autres sont presque toujours des espaces en déséquilibre, qui se fondent à la fois sur une citation et un brouillage de l’architecture. La cheminée du salon des Corbeaux n’est pas au centre, le sol de la Trilogie est peint comme le serait un mur, le plateau de Don Juan est surchargé d’un côté, et presque vide de l’autre… Dynamisation éminemment théâtrale, recherche du déséquilibre anti-architecturale.

Au lieu d’un décor architectural, il propose une mise en profondeur de la peinture, c’est à dire une production simultanée, sans rapport hiérarchique entre eux, d’un décor-espace et d’un décor-image. Par là, les décors de J. P. Chambas se démarquent des décors de peintre où l’espace reste secondaire, inféodé à l’image. Dans sa démarche espace et image sont autonomes, ils ne fusionnent pas, il subsiste entre eux de petits frottements, de petits chocs· un dessin aux bords effacés sur un panneau bien terminé, une bande de papier peint qui n’épouse pas la courbure du mur sur laquelle elle est collée… Ce décalage n’est pas conflit, il démultiplie la perception au lieu de la forcer en l’unifiant : on voit à la fois une scénographie et un décor, non superposés. Il donne à voir un lieu qui aurait tremblé et se serait diffracté, dédoublé, lieu-image et lieu-espace. De même, souvent chez lui, l’image scénique rebondit sur les murs de la salle, comme si là aussi il y avait eu tremblement et que le décor ait franchi par hasard la fosse d’orchestre.

Peinture

En jouant, J. P. Chambas nous livre aussi les règles du jeu de peindre : dans ces décors il y a comme une mise en évidence des mécanismes et des moyens de la peinture. Il y a là, manifestés dans leur différence plastique : la figuration, présente dans les fragments de représentations souvent reprises des codes de l’image théâtrale — les ciels et les paysages de Don Juan sont des toiles peintes· et aussi des citations de sa peinture ou même des marques libres, non figuratives, a‑signifiantes, gestes simplement, les preuves de sa main : des graphismes colorés s’entremêlent sans raison sur un mur des Corbeaux, des marques roses et bleues envahissent le sol de la Trilogie.Les éléments du jeu plastique sont là disséminés, comme si, laissés un moment au hasard, ils s’étaient arrêtés dans une combinaison juste, une suspension fragile qui est l’image finale du décor : il ne s’est pas formé à partir d’une idée a priori,ou d’un sens à donner, mais est survenu d’une manipulation lucide du hasard auquel ont été livrées les données de la représentation picturale.

Et pourtant, ces décors au hasard, vus sous un autre angle, pourraient être dits très dramaturgiques — recourant par exemple à l’utili sation de la partie pour le tout ( un pan de mur couvert de tableaux figurant une pièce de Versailles, des bandes de papier peint grossi, devenu étrange, collé sur une sorte de velours rouge omniprésent, complètement rendu à sa capacité d’oppression). Mais dans le même temps, ces décors affirment leur part d’arbitraire, l’existence d’un univers pictural choisi hors du théâtre, avant lui, qui a sens sans lui, ‑arbitraire Chambas : les lignes rouges ou jaunes qui courent un peu partout le long des murs, les crayonnages qui brouillent les esquisses, la manifestation, à travers la mise en évidence des bords de la peinture, d’un certain ma/ fait, d’une vulnérabilité de la représentation… Comme si ces décors répondaient à la fois à deux nécessités. Nécessité restreinte : la dramaturgie, l’univers, l’atmosphère de cette fable.

Nécessité générale : celle que le décor pose son autonomie, ce qui ne veut pas dire que le spectacle devienne une auberge espagnole, mais bouleverse les habitudes hiérarchiques de la mise en scène. Si les décors de J. P. Chambas échappent au dilemme classique décor-vision ( univers plastique subjectif} / décor-discours ( adjonction figurée à la réflexion dramaturgique), c’est aussi parce qu’ils s’inscrivent dans un théâtre qui tente de prendre la parole sur le monde sans viser l’univocité.

Théâtre

Le spectateur cherchera en vain à lire, à interpréter ce qu’il voit. Ni sociologiques, ni symboliques, ni épiques, ces décors ne peuvent être regardés uniquement dans leur rapport à la fable : ils sont un regard sur la mise en scène plutôt qu’une de ses composantes, et, en cela ils s’adressent moins au personnage ou à l’acteur que directement au spectateur. Jouant comme une mise en condition du spectateur, le décor devient aussi une condition de possibilité du spectacle.

J. P. Chambas donne corps, non à la fiction, mais à l’imaginaire de la représentation·qui a Iieu.