Du temps où ma mère racontait, la dernière création du chorégraphe libanais de trente-trois ans, Ali Chahrour, aurait dû être présentée l’an dernier au Festival d’Avignon. Elle y est enfin cette année. Deuxième volet d’une trilogie sur l’amour après Layl-Night, la pièce part une fois de plus du récit intime familial de l’artiste pour rejoindre la mémoire collective.

« Je ne peux pas quitter le Liban sinon je serais un être malheureux ». Ainsi s’exprime Ali Chahrour, et pour cause : ses pièces sont profondément ancrées dans sa ville, Beyrouth, sa communauté chiite et ses rituels et plus particulièrement sa famille. Créer aujourd’hui au Liban relève de la résistance, devient un acte quasi-héroïque. La pièce commencée il y a deux ans a failli ne pas se faire tant les difficultés ont été grandes. Deux ans au rythme de la descente aux Enfers du Liban. Une révolution avortée, une pandémie, l’explosion dans le port de Beyrouth de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium faisant plus de 200 victimes, des milliers de blessés et des dégâts considérables, et enfin l’effondrement bancaire bloquant les économies de toute une population et la jetant en pâture à la misère. Plus de 80 % des Libanais vivent aujourd’hui sous le seuil de la pauvreté.

Le théâtre rassemble dans un Liban exsangue

« La plupart de mes revenus ne viennent pas du Liban et 60 % de la production ont été bloqués à la banque », confie Ali Chahrour. « On a dû produire avec 40 % du budget, répéter dans un appartement vide à Hamra (dans le centre de Beyrouth) et reporter les rétributions des salaires. Je rémunère encore les gens au gré des tournées. » Et pourtant quand l’artiste a présenté sa pièce au Théâtre Al-Madina de Beyrouth devant une salle comble, il a oublié tous ses déboires. « Tout le monde est resté après la représentation, même ceux que je ne connaissais pas. C’était la fête, une célébration que je ne peux pas vivre ailleurs. Le théâtre à Beyrouth est le seul endroit où les gens se retrouvent encore toutes générations confondues, et indépendamment des partis et religions. J’ai une responsabilité en tant qu’artiste de rester et de résister. De toute façon c’est un choix égoïste. Je ne peux pas vivre ailleurs ! », admet modestement le chorégraphe encensé en Europe.

Un récit pour le public d’Avignon

C’est la troisième fois qu’Ali Chahrour est programmé au Festival d’Avignon, il y présente son quatrième spectacle. « Avignon c’est aussi la fête et une célébration du théâtre. Avec cette pièce, il y avait un récit que j’avais envie de faire parvenir à un public comme celui du Festival qui vient de partout. »

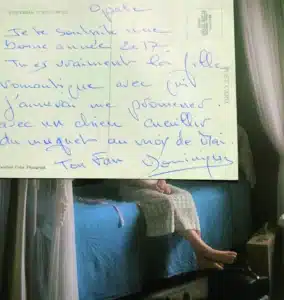

Du temps où ma mère racontait part d’abord de l’histoire de sa tante Fatmeh et de son voyage pour retrouver son fils disparu en Syrie. En vain ! Elle mourra sans jamais le retrouver. Il y a aussi son autre tante, Laila, et son fils Abbas qui voulait partir combattre en Syrie. Mais sa mère s’y oppose. Finalement il accepte de participer au spectacle et renonce au combat. Abbas est sauvé par sa mère et la danse ! Aux côtés de Laila et de son fils sur scène il y a Ali Chahrour, le danseur, Hala Omrane, la merveilleuse actrice syrienne, et les musiciens Ali Hout et Abed Kobeissy qui présentent un répertoire de chansons folkloriques arabes entonnées au sein même de ces familles. La pièce est une ode à l’amour maternel, alors que le premier volet de cette trilogie sur l’amour, Layl-Night, abordait la passion amoureuse prenant sa source dans des poèmes classiques arabes où amour et mort sont liés. Une chorégraphie faite de chutes répétées, d’un décor qui s’écroule, à l’instar du monde qui entoure l’artiste.

La femme mène la danse chez Ali Chahrour

La mort est d’ailleurs au cœur de la première trilogie de Ali Chahrour. Autour, cette fois, des rites funéraires du monde arabe et en particulier des rituels de la communauté chiite dont il est issu. « Je pars toujours d’un point intime personnel avec lequel j’ai un lien physique et spirituel. La cérémonie funéraire chiite est pour moi une référence par la présence du corps politique et social. Même si je ne pratique pas ces rites à titre personnel, je considère que je peux me les approprier sans aucun tabou. Le sacré m’appar-tient. Il nous appartient à tous. » Ces rituels occupent la scène chez Ali Chahrour en corps convulsifs ou fantomatiques. Les sons, tour à tour chants, mélopées, lamentations jusqu’au cri, voire même au râle, sont rythmés par les percussions. Fatmeh, un duo de comédiennes évoquant sa mère, et Laila se meurt, une pièce menée par sa cousine pleureuse professionnelle, ont été présentées en 2016 au Festival d’Avignon. En 2018, le dernier volet de la trilogie May he rise and smell the fragrance y a été programmé. La comédienne Hala Omrane y est la mère éplorée et puissante à la fois, entourée du danseur Ali Chahrour et de deux musiciens, tels des hommes-enfants. Dans ces trois pièces, la femme est encore au centre du dispositif. Ali Chahrour a perdu son père à l’âge de quatorze ans et a été élevé par les femmes de sa famille. « Les femmes sont plus que des ‘mères courage’ au Liban, sans nul besoin d’étaler leurs muscles. Les victoires des femmes sont cachées dans chaque maison à Beyrouth. »