IL POURRAIT BIEN y avoir une sorte de cohérence à traiter, à quelques mois d’intervalle, de l’écriture de Paul Emond après avoir tenté d’analyser l’univers paradoxal et singulier des spectacles de Macha Makeieff et Jérôme Deschamps1. Des deux côtés, de la part des beaux esprits qui s’en tiennent à la surface des choses, le même soupçon de prosaïsme, de banale platitude, de trivialité complaisante, voire de mépris, de condescendance et de vulgarité. C’est dire combien ces écritures — l’écriture textuelle de Paul Emond comme l’écriture scénique des Deschamps —, dérangent, perturbent, déstabilisent notre confort de lecture quant à la représentation des petites gens sur un plateau de théâtre, dans le cadre d’une fiction qui revendique tout à la fois son enracinement dans le quotidien et Le droit à sublimer cette trivialité quotidienne dans le rêve et la poésie.

D’abord, il y a les prénoms de cette infinie galerie de personnages sans patronyme, comme pour les rendre plus anonymes et plus familiers, comme pour souligner aussi la crise d’identité permanente qui les traverse, cette difficulté à exister, à vivre, à « se faire un nom » ou une place dans la vie : les Lucien, Richard, Raoul, Ferdinand, Bernard, Albert, flanqués de leurs Hélène, Marguerite, Violette, Yvette, Cynthia, Astrid ouvrent un champ imaginaire assez large pour réconcilier l’État Civil d’une Maison, Commune ou Mairie de quartier et la lecture naïve, émerveillée de « Gala » ou « Point de vue/Images du monde ». Parfois, assez rarement — mais c’est l’exception qui confirme la règle, car il y a dans l’écriture de Paul Emond aucune systématisation des procédés — un nom de famille s’immisce subrepticement dans la liste des prénoms : c’est le cas de Flambard dans MALAGA, mais alors l’onomastique et la connotation relaient l’ordinaire des sonorités et contribuent à suggérer un caractère, en l’occurrence hâbleur, vantard, soupe-au-lait, bouillonnant, colérique …

En revanche, suivant en cela les préceptes fondateurs du drame bourgeois tels que Diderot les à définis, Paul Emond semble accorder un soin très attentif à préciser la « condition » de ses personnages : la cellule familiale et le couple occupent sans aucun doute le cœur de sa mythologie intime. Mariage et divorce s’imbriquent parfois, comme dans MALAGA, jusqu’à la confusion. L’homme et la femme mariés ne sont dans l’ensemble que des séparés, des abandonnés, des divorcés en sursis. L’exaspération du couple le dispute en permanence à la solitude. Les GRINCEMENTS ET AUTRES BRUITS qui donnent leur titre générique aux cinq sketches ainsi regroupés ne renvoient-ils pas précisément à cette thématique très générale de la difficulté à vivre, seul ou à deux, dans un monde qui, de la frustration sexuelle à l’usure de la vie conjugale en passant par le rituel de la scène de ménage, ne laisse guère d’autre alternative que la tendresse résignée ou les pulsions meurtrières.

Quant au gendre adoré (RUPTURE) ou à la belle-mère repoussoir (FEUILLETON), ils ne sont que l’écho projeté (ou prolongé) d’une génération, en aval ou en amont, des tensions conjugales de la plupart des protagonistes.

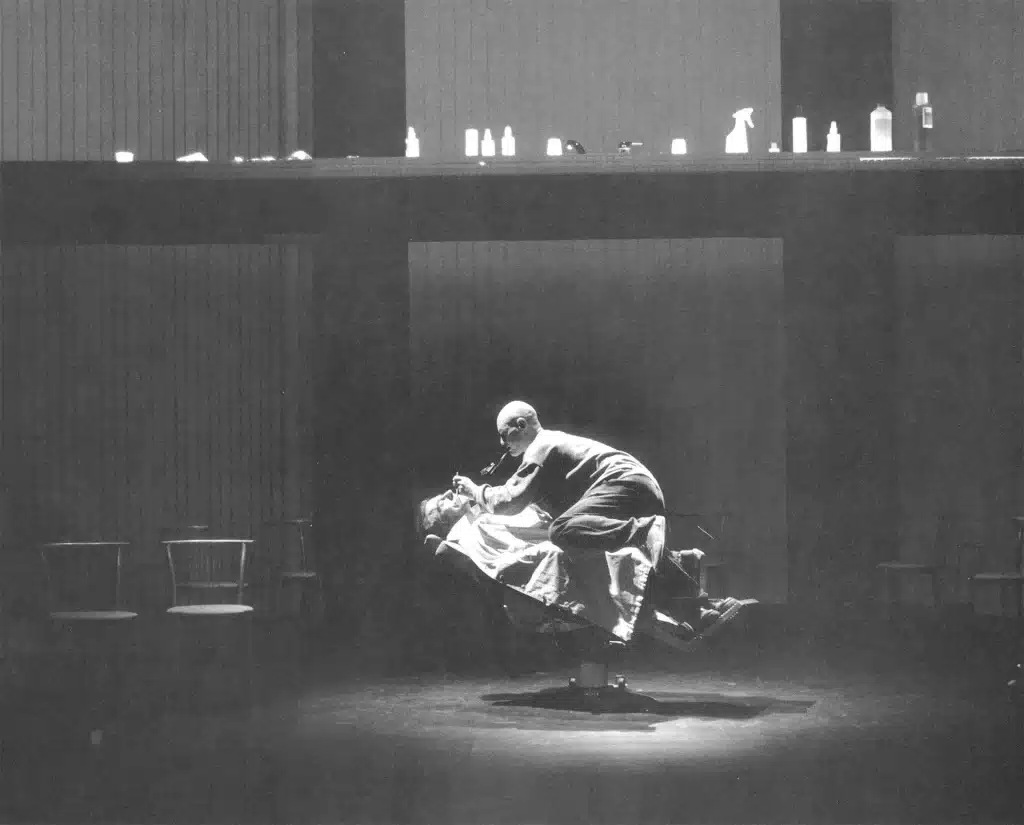

Mais qui dit « condition » dit aussi condition sociale, voire activité professionnelle, comme chez Louis-Sébastien Mercier où le vieux Dominique est père certes, mais aussi, comme le titre de la pièce le souligne : vinaigrier. Il y a d’abord les chômeurs ou les actifs guettés par le chômage, ainsi que des femmes au foyer qui s’ennuient : leur désœuvrement renvoie à la grande vacuité de l’existence quand elle n’est pas trompée par toutes sortes de romances ou de leurres hyperactifs et dérisoires, comme notre civilisation de fin de siècle sait si bien les inventer. Il y à aussi et surtout les modestes, les sans-grade, les employés, les petits-bourgeois : standardistes, chauffeurs de taxi, coiffeurs … Ceux-là, aliénés par leur activité quotidienne, enchaînés à leur salaire mensuel et à leur existence sociale, ne recherchent l’évasion et la désaliénation que dans une seule drogue — il y a paradoxalement peu d’ivrognes et de toxicomanes dans le théâtre pourtant très populaire et très contemporain de Paul Emond ! — , mais c’est une drogue dure : le rêve, l’image, le fantasme.

Les lieux qui déterminent les situations, s’ils s’enracinent dans le réel, ont aussi presque toujours valeur symbolique : le hall de gare d’une petite ville de Wallonie, dans MALAGA, dit en ce jour de grève l’impasse de quelques destins personnels certes, mais à travers eux, peut-être, le cul-de-sac historique de toute une communauté ; les salons domestiques s’organisent tous autour de l’objet de culte qui devrait relier l’individu au monde et pourtant ne fait que l’isoler un peu plus : le poste de télévision (FEUILLETON); les chambres à coucher, comme les bancs publics, qui devraient en appeler à l’amour et à la sexualité ne font que souligner leur absence, leur difficulté et leur frustration ; quant aux salons de coiffure, leurs miroirs diffusent à l’infini le reflet de visages inassumés, inassouvis, qui ne peuvent plus « se voir en peinture » (CAPRICES D’IMAGES).