PAUL EMOND, il l’avoue volontiers, aime écouter les « couleurs de phrase », s’asseoir sur la banquette d’un café et, comme l’observateur personnage de GRINCEMENTS ET AUTRES BRUITS, surprendre des bribes de conversation, des éclats de vie, des tranches parfois bien saignantes d’existences pourtant ordinaires. Ces fragments de destins que les mots révèlent ou que les silences alourdissent, les pièces de l’auteur s’en nourrissent, les malaxent, les recrachent sous forme de logorrhées étourdissantes, de protestations ou de lamentations volontairement stéréotypées : les paroles de L’HOMME DES VILLES, pour reprendre le titre d’un livre consacré à son épouse, la collagiste Maja Polackova. Au cœur de cette « écume de mots », de ces « échos d’une sourde rumeur », les rancœurs, les désillusions, les reproches ne manquent pas : c’est que monsieur et madame tout le monde ont de moins en moins de raison de se réjouir et que sous leurs bavardages et leur propension à en « remettre » perce le malaise d’une société à bout de souffle, « d’un monde qui ne tourne plus bien », expression que n’aurait pas reniée l’un des discoureurs effrénés qui hantent les textes de Paul Emond. Le divorce entre le rêve (souvent de pacotille, mais peu importe) que poursuivent ceux-ci et la dure réalité, toujours prête à se manifester, même et surtout au beau milieu d’instants jusque là perçus comme merveilleux, pousse généralement celui qui se raconte à se lamenter sur « la sale vache de vie »1, à se sentir épuisé, inconsolable, vaincu. Si les difficultés sociales jouent effectivement un rôle dans ce sentiment de déglingue d’un destin, c’est moins par la misère d’une condition que par la monotonie d’un métier, l’absence de perspective et l’obligation de se composer envers et contre tout un visage de gagnant. Les personnages de Paul Emond ne sont en effet ni des exclus, ni des marginaux : ils travaillent, sont boucher, serveuse, coiffeur, téléphoniste, chauffeur de taxi. et si leur vie professionnelle est loin d’être rose, ils ne semblent pas manquer du nécessaire, même si certains, comme Céleste, le faux aveugle de PLEIN LA VUE, aiment à flirter avec la débrouille et la magouille. C’est au fond les règles d’un univers régi par le commerce et par l’inhumanité des rapports que celui-ci entraîne que déplorent bon nombre des protagonistes : ainsi, Ferdinand de CAPRICES D’IMAGES ne peut-il plus supporter les grimaces de ses clients ; sa femme, Hélène, rentre le soir fatiguée par la mauvaise humeur des uns et des autres et la morne répétition des mêmes gestes, des mêmes phrases. S’il est difficile de prétendre trouver dans l’œuvre de Paul Emond une dénonciation politique très précise, la mise en accusation d’une société qui brime les rêves, qui enlise dans la grisaille, dans l’enfer du train-train, les désirs et la beauté est par contre bien réelle : chacun de ces bavards qui arpentent la scène à la recherche d’une oreille compatissante, n’a de cesse de nous Le rappeler. Et l’auteur, d’ailleurs, d’insister sur la patience dont nous devons faire preuve à l’égard de ces causeurs intarissables : « Laissez-les se raconter, bon Dieu ! Un peu de pitié pour eux, que diable ! Ces personnages-là n’ont plus que le plateau de théâtre où venir se raconter, se justifier, se donner des raisons de parler et donner raison à leurs paroles. À l’instar des narrateurs libres-parleurs de mes romans, ils n’ont peut-être même plus que cela, la parole, pour tenir encore le coup, ils n’ont peut-être même plus que cela pour tenir encore à la vie, ce pauvre masque de mots qui d’ailleurs ne cache plus grand-chose… »2

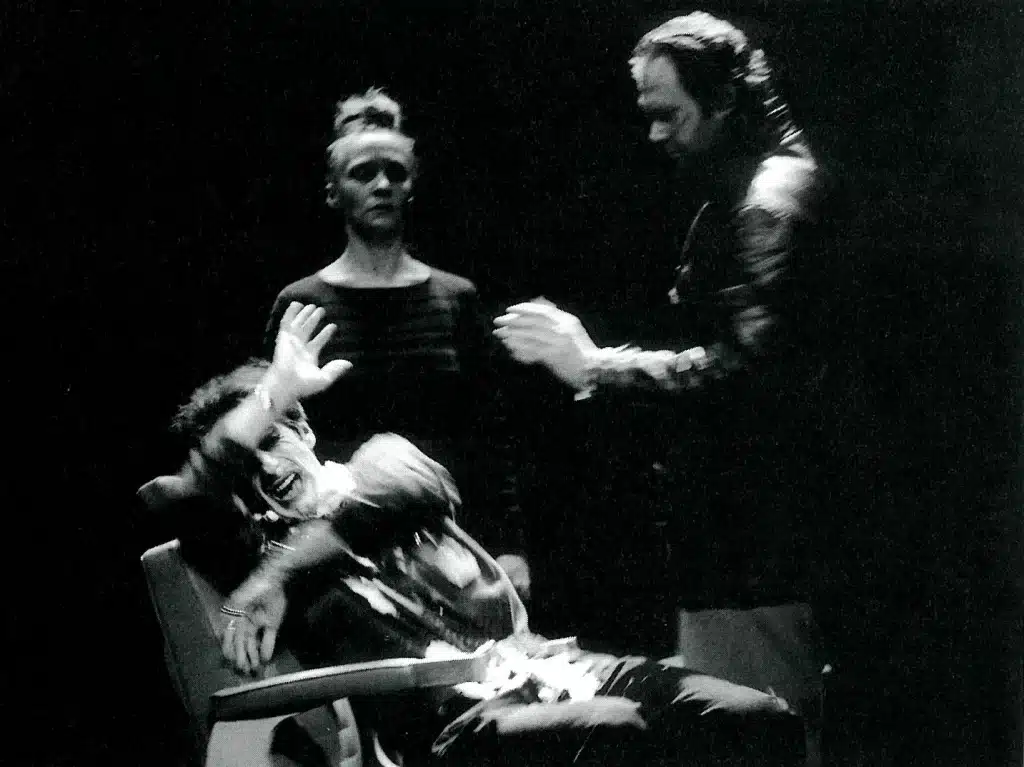

Ces personnages toujours un peu mythomanes (mais qui oserait leur jeter La pierre ?) aiment laisser flotter autour d’eux un halo de brume savamment entretenu : s’ils adorent se raconter, étaler leurs misères présentes et leurs joies passées, ils entendent bien rester maîtres de cette narration. Qu’un de leurs auditeurs s’avise de tenter de recomposer à sa manière une réalité même médiocre ou de s’écarter du fil dévidé à grands renforts d’images frelatées, il s’expose illico à de virulentes réparties, à la colère, à la crise de nerfs, voire à quelque violence. Car douter de l’histoire racontée, de l’écheveau patiemment construit, c’est douter de la réalité ontologique du parleur, c’est lui refuser cette identité fantasmée, ce masque en carton-pâte qu’il tente pat tous les moyens de faire coïncider avec ce qu’il sait ou croit être son « vrai » visage. C’est peut-être cela au fond que se reprochent avec le plus de véhémence les couples toujours au bord de la déroute dans les pièces de Paul Emond : connaître l’autre jusqu’en ses derniers recoins, et parallèlement, se savoir soi-même à découvert : « je te connais comme ma poche » déclare la femme de FEUILLETON, « tout ça te ressemble trop » renchérit l’épouse rêveuse de NOCTURNE. Ce « je te connais bien, allez » que ne cesse de répéter à l’envi Lucienne, la récriminatrice visiteuse de TÊTE À TÊTE, à son Léo de mari, immobilisé sur un lit d’hôpital, c’est Le leitmotiv d’une relation qui, basée sur l’habitude, a vu passer tant de ruisseaux, tant de dépits, de refrains fastidieux et de non moins fastidieux reproches que l’illusion s’est brisée. Au fil des ans, le rêve, comme un miroir, s’est fracassé en de multiples éclats tranchants comme un couteau de boucher : on rêve souvent qu’on désosse dans les cauchemars de ces héros en mal de regard admiratif. Symboliquement, l’auteur fait d’ailleurs suivre le réveil brutal du rêveur de scènes de ménage dont il a le secret. Ainsi, dans CAPRICES D’IMAGES, Ferdinand insiste-t-il sur le lien entre la brusquerie du retour au réel et la violence qui s’ensuit : « Eh bien, il faut qu’elle me réveille ! Alors, évidemment, la scène de ménage. La scène de ménage de À à Z. Toutes les stations, une à une, sans en manquer une seule. » Et dans GRINCEMENTS ET AUTRES BRUITS, les coups inconscients que se donne le couple endormi seront à la fois le prélude à d’acides plongées vers leur passé et la matérialisation de la scène de ménage elle-même qui, comme l’énonçait déjà l’auteur dans Les didascalies de CONVIVES, « où qu’elle se passe, c’est toujours une scène de ménage : banale mais cruelle : on frappe pour faire mal. »