J’AI CINQ ANS, peut-être six. Ce jour-là, j’accompagne ma mère dans les grands magasins. Au « Printemps » l’idée lui vient de faire photographier son fils. Je connais les photographes ambulants qui vous mitraillent avec ou sans pellicule dans leur appareil, mais pas ce réduit obscur où l’on vous enferme pour vous tirer le portrait et qu’on appelle déjà — nous sommes dans les années cinquante — Photomaton. Je ne suis pas plutôt installé sur mon tabouret dans le noir que je fonds en larmes.

Je viens de faire cette « micro-expérience de la mort » dont parle Barthes à propos de la photographie ; une « petite mort », en quelque sorte … Mais, surtout, j’ai eu très peur d’être abandonné. Non : j’ai été abandonné. Le fait que ma mère ait renoncé en cours d’exécution à son projet ne change rien à l’événement tel que je l’ai vécu … De cet épisode d’enfance, il me reste deux clichés noir et blanc : le premier où je suis seul, le visage baigné de larmes ; sur le second, joue contre joue avec ma mère, j’arbore le pâle sourire du rescapé.

Mon théâtre, c’est l’enfant du Photomaton qui l’écrit.

Mes pièces sont constituées d’histoires de petits poucets morcelées, concassées. Dans la deuxième, L’ENFANT-ROI, c’est flagrant. Récit picaresque en négatif : l’Enfant ne se retrouve seul au monde que parce qu’il a été trop entouré, trop protégé, trop choyé. La fugue, la fuite, l’errance comme dernier recours pour répondre présent…

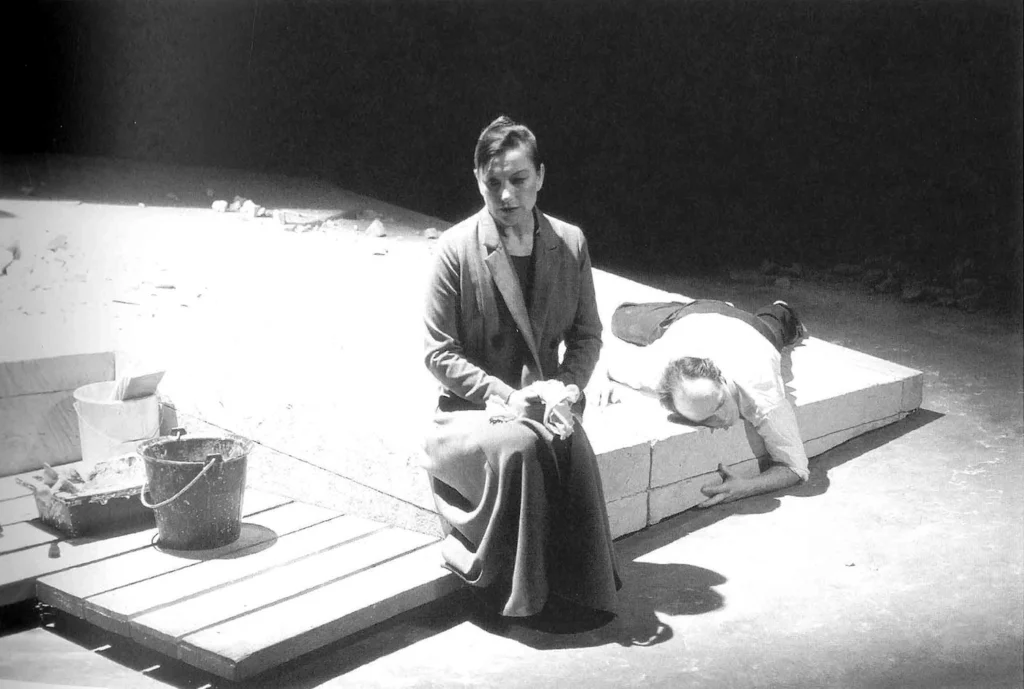

En fait, de ma première pièce, LAZARE à, la dernière à ce jour, NÉO, je n’ai jamais mis en scène que des enfants en train de se perdre et qui, de la jeunesse à la mort, vont d’errance en errance. Dans NÉO, tous les personnages sont réduits à l’état de créatures abandonnées qui désespèrent de retrouver leur route et d’effectuer quelque « retour » que ce soit dans un univers désormais sans maison, sans foyer.

Un monde où il n’est plus question de se frayer un chemin — son chemin‑, plus question n6n plus d’être un passant, un flâneur à la Walter Benjamin, mais où on est emporté malgré soi sur des trajectoires anonymes, indifférentes, soi-disant « productives ». Dans NÉO seuls les morts parviennent encore à tracer leur route.

Pour mes personnages comme pour moi-même, le théâtre est ce lieu labyrinthe où nous n’en finissons jamais de chercher notre Ariane. D’ailleurs, faut-il continuer à la chercher ? Ne vaudrait-il pas mieux couper le fil, définitivement ?

Voilà ce qu’a rendu présent à mon esprit la commande par Alternatives théâtrales, de mon « autoportrait ». Je me suis aussitôt souvenu qu’il y avait dans L’ENFANT- ROI une scène de Photomaton. Mais, dans la fiction, c’est la mère qui se trouve à l’intérieur de la cabine. Et lorsque la machine se met soudain « à vibrer et à ronfler », l’enfant s’éloigne tout en déchirant et dispersant autour de lui ses propres photos-portraits. Il se met définitivement hors d’atteinte. Dans cette scène de théâtre et, plus encore, dans celle, vécue dans ma petite enfance, que la proposition de Joseph Danan a sortie de l’oubli, j’ai l’impression que tout le dispositif de mon théâtre est contenu.

La cabine de Photomaton, comme espace vivant, espace matriciel de toutes les apparitions et disparitions. La tanière de l’Ogre si l’on veut, qui ne cesse d’avaler et de recracher les personnages toujours entre deux vies-entre deux morts.

Puis la Mère, personnage-paradigme de l’intime. L’intime qui, pour moi, ne signifie pas le domestique, le privé, le for intérieur mais, dans toute sa fragilité, notre lien au monde, le monde en soi-même et soi-même projeté dans le monde.

Le Grand magasin, enfin, qui sert de cadre à ce petit récit d’origine, à ce petit mythe personnel, figure l’univers objectif, matériel, réel, dans toute son extension (une pièce que j’avais commencé d’écrire dans les années soixante et dont le titre devait être CONTE OCCIDENTAL prétendait faire « vivre » littéralement un grand magasin ; aujourd’hui ce serait peut-être un hypermarché, un mega centre commercial).

J’essaie dans les fictions de mes pièces de mieux conjuguer que dans la réalité ces deux dimensions de la vie : le proche et le lointain.

La Meseta de LAZAREl,‘autoroute de L’ENFANT-ROI, l’appartement vide du MARIAGEDESMORTSou celui partagé, dédoublé des INSÉPARABLElSe,jardin-prison de LAPASSION DUJARDINIERl,a chambre-théâtre d’HARRIET,l’île-atelier de LA FUGITIVEl,‘Europe-Jeu de l’Oie de PLEINEMPLOI…,les lieux de mes différentes pièces sont tout en lignes de fuite. Des espaces où se perdre pour se retrouver. Ou l’inverse.

Les personnages de mes pièces, le langage qu’ils parlent — pour autant que je l’entende moi-même — me sont à la fois familiers et étrangers. Comme la Vieille Dame juive assassinée de LA PASSION DU JARDINIER, une apparition d’outre-tombe, mais à laquelle j’avais donné sans m’en apercevoir l’âge qu’aurait eu, au moment où j’écrivais la pièce, ma propre mère si elle avait vécu. Comme ce Vieil Homme dans la Chambre et ce Vieil Homme dans la Cuisine des Inséparables, qui, tout en étant des Figures ou des Masques, ressemblent si forts à des proches et, en particulier, à mon propre père.

L’intime tel que je l’entends ce n’est pas celui du cocon, c’est celui de l’effroi. De cette délicieuse peur d’être abandonné, c’est-à-dire livré au monde. L’intime tel que je le pratique, tel que je l’écris dans mes pièces, tend invariablement vers l’épique. Et réciproquement.

Comme si, par l’écriture, le petit homme du Photomaton voulait préserver à jamais son double lien avec le monde et avec sa propre enfance. Et cela à travers la parole la plus singulière : si directe et, pourtant, si détournée. La parole de l’auteur dramatique, présent et absent à la fois. La parole de quelqu’un qui se met en plusieurs dans ce réduit d’obscurité qu’est le théâtre.

De quelqu’un qui, perdu dans l’infinité invisible de la scène, voudrait embrasser le monde en son enfance.