Evelyne Lecucq : Depuis une vingtaine d’années, ton travail de créateur alterne entre des spectacles excluant quasiment toute parole formulée et des spectacles basés sur des textes importants de la culture occidentale que tu t’appropries pour en donner non pas une vision personnelle mais ce que j’appellerais une rêverie. Qu’est-ce qui t’amène à prendre un parti plutôt qu’un autre ?

Roman Paska : Effectivement, j’ai deux façons plus ou moins parallèles d’approcher la mise en scène. Dans la première je me positionne comme l’auteur du texte initial du spectacle en considérant que tout le processus de la création fait partie de l’écriture, y compris les dessins, les sculptures, les improvisations, etc.; et où les couleurs des costumes, par exemple, ont une valeur équivalente à celle des phrases énoncées. Cette démarche se rapproche de celle d’un peintre, peut-être. Pour moi, la pratique du théâtre de marionnettes s’est toujours située entre l’art visuel et le théâtre au sens classique.

J’emploie cette façon de procéder surtout pour mes spectacles en soliste, parce qu’ils offrent une liberté de recherche et d’expression toute autre que celle des spectacles de groupes. J’aime bien dire que la marionnette est au théâtre ce que la poésie est à la littérature, et tout particulièrement peut-être quand l’auteur se présente seul sur scène avec sa création.

Ma deuxième approche consiste à m’approprier un texte existant qui servira de point de départ à la mise en scène, que le texte d’origine soit théâtral ou pas. Dans ce processus que j’applique principalement aux projets de groupes, j’ai tendance à choisir des textes littéraires connus, l’une des raisons principales en étant de donner aux gens avec lesquels je collabore une série de repères communs. J’y vois aussi l’opportunité de mettre en valeur le sous-texte poétique d’une œuvre qui m’attire, car dans le théâtre de marionnettes, on a moins d’intérêt à dissimuler le sous-texte derrière une façade narrative que dans le théâtre d’acteurs. Le théâtre de marionnettes est en soi un théâtre poétique, grâce à sa propre structure symbolique.

Ma méthode, dans ces deux approches, peut faire penser à un collage, ou à ce que j’appellerais un assemblage théâtral, constitué d’images, d’objets, de fragments d’histoires et de citations de textes. C’est par la reconnaissance d’éléments familiers que j’espère faire entrer le public dans l’imaginaire du spectacle, tout en jouant librement avec ses propres attentes, et en espérant lui montrer une autre façon de voir, comme de l’autre côté du miroir.

Prenons l’exemple de ma mise en scène d’une pièce de Lorca, YERMA, à Séville, dans laquelle j’ai décidé de supprimer entièrement le texte parlé pour souligner la richesse symbolique qui, pour moi, constitue le véritable intérêt de la pièce. Mon défi a été d’être fidèle à la poésie du texte sans pour autant recourir à la parole, dont pourtant la beauté fait de Lorca un des grands poètes du siècle. J’ai généralement tendance à croire que l’efficacité du théâtre réside essentiellement dans sa structure intérieure, et mon approche consiste à l’extérioriser.

R. P. : Oui, et j’ai choisi comme point de départ une pièce de Shakespeare, COMME IL VOUS PLAIRA, que j’avais récemment relue parce que, quelques mois après ma nomination à la direction de l’Institut International de la Marionnette à Charleville-Mézières, je me suis rendu compte que l’Arden Forest de la pièce était la forêt des Ardennes toute proche de Charleville. C’est un lieu mythique pour le théâtre anglophone car la pièce contient l’un des discours les plus importants de Shakespeare sur le théâtre, qui commence avec la phrase : « Le monde entier est une scène ». Cela m’a beaucoup touché. Je me croyais nulle part, et tout d’un coup, j’ai réalisé que j’étais à côté d’une forêt shakespearienne où il pourrait se passer des choses merveilleuses.

Étant donné la réflexion sur la nature même du théâtre contenue dans la pièce, j’ai décidé de l’utiliser moi-même comme point de départ d’une réflexion sur le théâtre de marionnettes. Les thèmes du double et du miroir évoqués par Shakespeare à propos du théâtre, acquièrent une résonance plus forte encore avec la marionnette, et m’encourageaient à aller plus loin dans l’exploration de la marionnette comme double de l’être humain. Ceci est en effet une des grandes questions concernant la marionnette, et que j’avais très envie d’expérimenter.

É. L. : Tu as même mené très loin les images d’emboîtement et d’engendrement pour produire une sorte de vertigineuse mise en abîme. Sur quelles bases ?

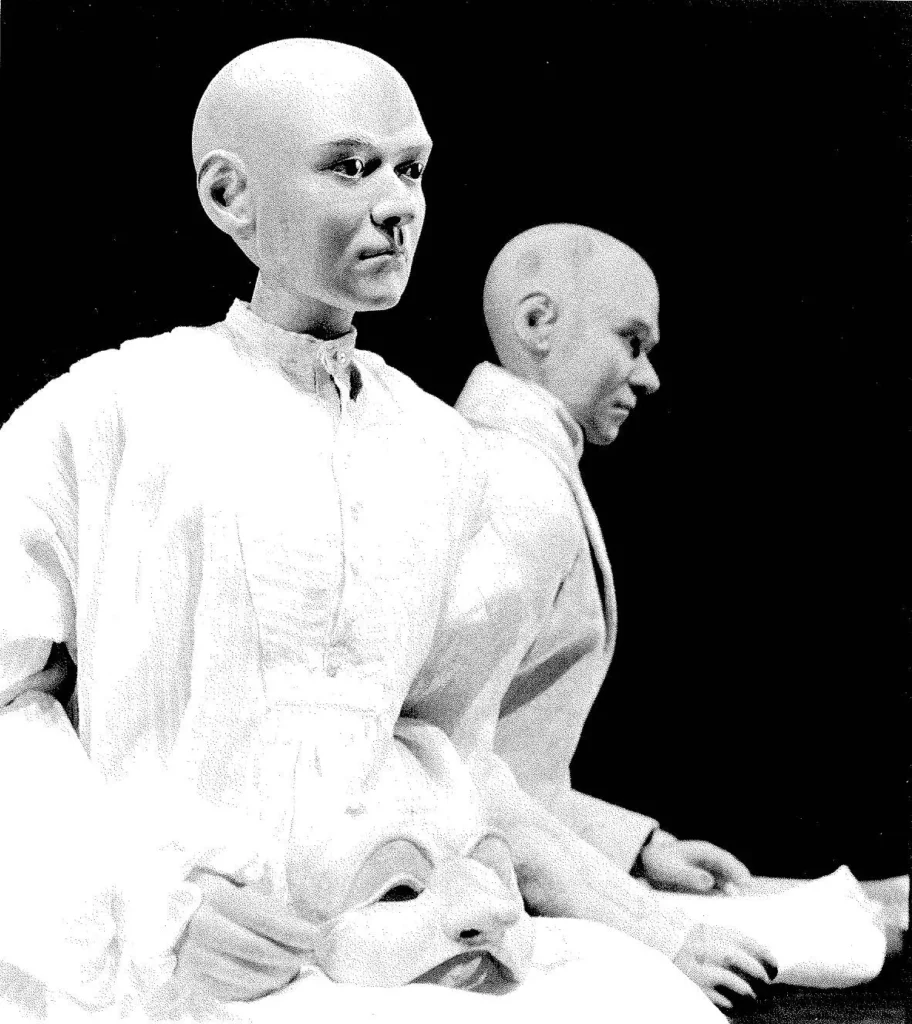

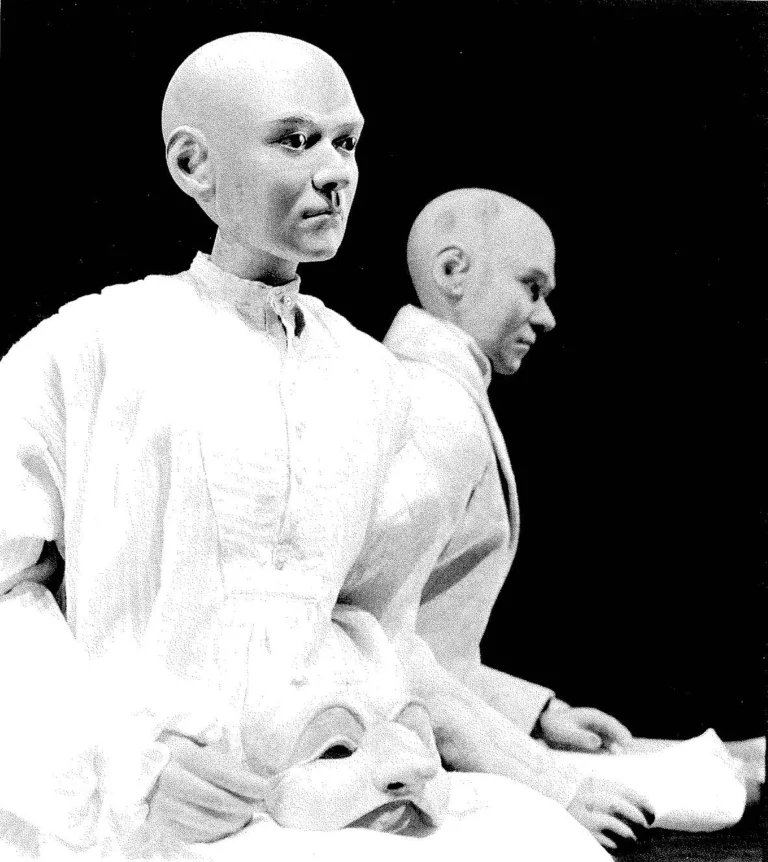

R. P. : Dans la gamme des personnages de la pièce de Shakespeare, on trouve une série assez symétrique de couples romantiques, chacun étant un double de l’autre et révélant un aspect différent de l’amour. Pour saisir cet esprit de symétrie, de thème et variation, j’ai donc créé un seul modèle de marionnette et j’ai fait de tous les couples d’amants des variations plastiques de ce modèle, chacun apparaissant comme la déclinaison d’un seul et même personnage. Et pour sa proximité thématique, je me suis inspiré du travail d’une photographe qui me fascine beaucoup, Claude Cahun. Elle était la nièce de Marcel Schwob auquel Jarry à dédié son UBU ROI, et toutes ses photos les plus connues sont des autoportraits dans lesquels elle apparaît sous forme de personnages différents et des deux sexes. Elle est devenue notre modèle pour la série de couples, pour les garçons comme pour les filles, et on a ainsi abordé un thème qui m’intéresse énormément : le sexe de la marionnette. Car n’ayant que les attributs de genre donnés par la sculpture, la voix, les gestes, la marionnette échappe par son essence à ce à quoi l’être humain ne peut échapper.

É. L. : Tu as utilisé le principe de Claude Cahun, mais les marionnettes, comme dans pratiquement tous tes spectacles, ont comme référence ton propre visage.

R. P. : Non. Tous les amants ont le visage de Claude Cahun. Mais il est vrai que les gens me disent souvent que les marionnettes de mes spectacles me ressemblent.

É. L. : La marionnette, comme accès à l’autoportrait théâtral.

R. P. : Peut-être, et j’admets avoir fait dans ce spectacle un autoportrait du personnage de Jacques, considéré comme le porte parole de l’auteur et devenu aussi le mien, et du double que je lui ai attribué, le clown Pierre de Touche.

Ce dernier, représenté en Polichinelle dans ma version, enlève son masque à un moment critique pour révéler son vrai visage, celui de Jacques et donc le mien. J’ai voulu poursuivre cette idée de la marionnette comme double, non seulement à travers le jeu de miroir des personnages entre eux, mais aussi en tant que double de l’être humain qui la manipule. J’ai recherché pour les marionnettes une apparence proche de celle des mannequins de vitrines, dans la couleur et le grain de la peau, avec des formes et des proportions réduites mais très réalistes. Cela produit à la fois un effet de mannequin et de nature morte. Dans ce spectacle, j’ai poussé plus loin que je ne l’avais jamais fait l’image de la marionnette comme miniature de l’être humain.

É. L. : Les tiennes sont généralement anthropomorphes.

R. P. : Oui, mais pas complètement. J’ai utilisé pendant de longues années des marionnettes qui avaient des têtes et des mains sculptées de manière très réaliste tout en ayant des proportions assez stylisées dans le corps. Leur corps et leurs bras avaient un aspect beaucoup plus mécanique, presque comme celui d’un automate. J’aime combiner des éléments tellement réalistes qu’ils en sont un peu troublants, avec des caractéristiques qui suggèrent que la marionnette n’est qu’une petite machine, un petit instrument. En même temps, j’essaie de raffiner les parties plus mécaniques de manière à ce qu’elles aient une valeur plastique, une beauté par elles-mêmes, pour affirmer que la marionnette est aussi signifiante à l’intérieur qu’à l’extérieur.

É. L. : Les obsessions du rituel, du non anecdotique, du double, d’un langage poétique qui traverse les cultures, peuvent être rapprochées de la permanence dans tes spectacles d’une figure, peut-être asexuée, qui te représente dans un temps et un lieu suspendus, pour donner l’impression que l’art de la marionnette a été pour toi, dès l’origine de ta pratique, le meilleur moyen de dialoguer continuellement avec les dieux, comme dans les sociétés dites primitives et surtout orientales…

R. P. : Pour moi, si l’on se met à parler d’un dialogue avec les dieux, on entre naturellement dans le domaine de la métaphore. Mais j’admets que l’obsession du rituel est caractéristique de mon travail, surtout dans la manière dont les acteurs bougent sur scène et dans leur façon de manipuler objets et marionnettes. Je dis souvent aux acteurs, comme je me le dis souvent à moi- même, que c’est par respect pour les marionnettes. Et d’ailleurs, je travaille fréquemment avec des marionnettes, qui de par leurs articulations et la précision de leur sculpture, sont très fragiles.

Quand je parle de respect pour la marionnette, mon objectif est en effet d’en faire un objet sacré, et ce qui m’attire dans la marionnette, par rapport au théâtre d’acteurs, c’est justement la proximité qu’elle a avec le sacré. Mais si mes spectacles contiennent toujours un aspect rituel, j’ai tendance à faire suivre les moments les plus ritualisés par des moments d’humour ou même de dérision. Je me méfie de tous les systèmes de valeurs, de toutes les religions, et lorsque l’on parle de rituel, on en est déjà proche. Cette présence du rituel, j’en ai probablement en partie hérité du théâtre qui m’a beaucoup touché, adolescent, comme celui de Grotowski, du Bread and Puppet, de Kantor… Je me sens aujourd’hui très proche des théâtres d’Asie et d’Afrique, surtout du théâtre de marionnettes en Indonésie, une tradition qui est à la fois théâtre et rituel. En effet, le dalang, le marionnettiste indonésien, est un prêtre, celui qui dialogue avec les dieux.

Mais on est là en marge du mysticisme… Disons plutôt, lorsque l’on travaille dans cet esprit, que si nos marionnettes sont nos dieux, ce sont des dieux que nous créons à notre image pour chaque nouveau spectacle.