Un petit monde est né, au tout début de 1994 dans la chapelle des Brigittines, à Bruxelles, et a depuis lors parcouru le monde, le grand. Un petit monde à part dans l’univers forgé, depuis quinze ans, par Nicole Mossoux et Patrick Bonté, dans la langue gestuelle, théâtrale, obscurément parlante, qu’ils articulent en la cherchant sans cesse. Un petit monde mis en scène par lui, conçu, « agi » et habité par elle – pas seule pourtant puisque leurs « maisons jumelles » font appel au substrat de schizophrénie inhérent à l’humain, et laissent ouverte la porte qui sépare la réalité de la pathologie.

Si ce sentiment du moi pluriel – étrange, inquiétant, ordinaire cependant, voire quotidien – n’a certainement rien d’unique dans le travail des créateurs (voir les corps divisés par les cadres des DERNIÈRES HALLUCINATIONS DE LUCAS CRANACH L’ANCIEN, les focus et les échos décalés de SIMONETTA VESPUCCI, entre autres), il trouvait dans le cas de TWIN HOUSES à s’exprimer par le biais singulier de présences parallèles, inanimées mais agissantes.

Les marionnettes ici ont permis la formulation d’une sensation dont l’être, en l’artiste, sait la prégnance inexplicable. Il n’est pas davantage question d’expliquer, chez Mossoux-Bonté ; d’exprimer plutôt, dans un phrasé à la complexité adressée, justement, au sensitif plus

qu’à l’intellect : on lit ici au creux des signes plutôt qu’entre les lignes. C’est en lui-même, aussi, surtout, que lira le spectateur, à qui le monologue, fût-il multiple, offre plus que toute autre forme théâtrale la possibilité de s’approprier l’acte qui s’écrit sur le plateau, non seulement de le capter, le recevoir, mais d’y accéder comme à une incarnation ou un avatar

de ce qu’il est ou peut être, lui, individu dans l’ensemble du public. Excroissances intrinsèques, parfois rivales, violentes même – de cette violence privée qu’occulte souvent la brutalité extérieure qui hante réalité et fictions –, du corps de l’interprète, les marionnettes dans cette lecture peuvent devenir celles des rêves ou des cauchemars du spectateur, des extensions de son propre moi siamois.

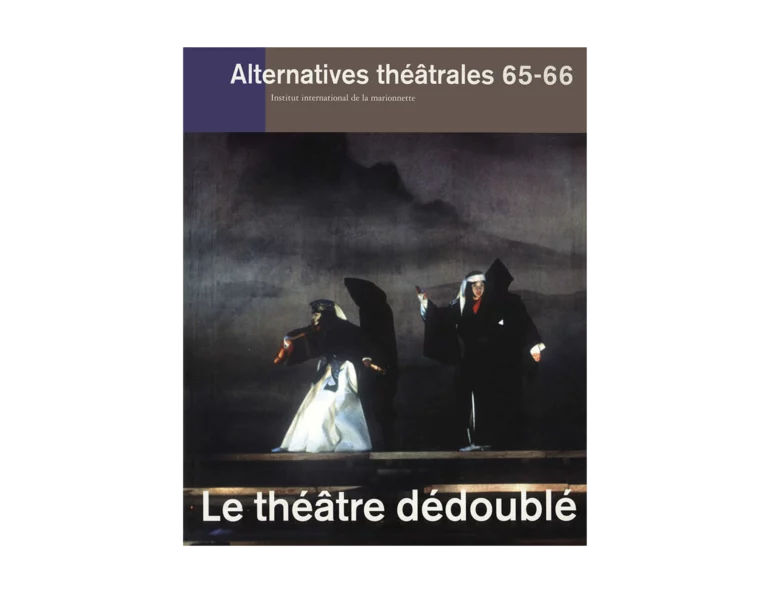

Les représentations humaines, poupées, mannequins, marionnettes qui fascinent Nicole Mossoux s’insinuèrent ainsi dans son désir d’alors – un soliloque qui dépasserait sa seule présence en scène, concept décanté, modelé ensuite avec Patrick Bonté –, vecteurs de dramaturgie. Et vint l’observation de l’interaction : leur complémentarité, « comment elles ont fait petit à petit partie de moi, ou comment j’ai fait petit à petit partie d’elles…» La contamination prend le pas sur la manipulation dans l’expérience de la chorégraphe-interprète ; les mannequins étaient censés être ses doubles, elle devenait le leur, dans un rapport de force inversé. Entre l’humain et les objets, les possibles se phagocytent, les membres se confondent, l’ascendant fuit le sens unique. De cette troublante alchimie naîtra la cocasserie tragique de TWIN HOUSES. Cultivé sur le plateau (nourri naturellement par les figures façonnées par Jean-Pierre Finotto, également par la scénographie hors-temps et hors-espace de Johan Daenen, par l’étrange partition, aux tonalités automnales, moyenâgeuses, du compositeur complice Christian Genet), le flou a germé pendant la gestation du spectacle. Posée comme moyen, la marionnette se révélait aussi propos. Et le tout comme plus que la somme des parties, puisque les mannequins donnèrent forme « à ce que mon corps seul ne suffirait pas à engendrer ».

C’est dans l’élaboration du spectacle encore, dans le processus des essais, le jeu des hasards, que s’est esquissé le comment de la présence de ces attributs anthropomorphes. Double sens là aussi : l’agir devait émaner des objets comme de l’humain, celui-ci s’inscrivant en creux, cédant à ceux-là des parties de son corps, acceptant d’être manipulé par eux qui dès lors perdent leur statut de simples marionnettes et gagnent celui de personnages. « Car pour qu’ils vivent, il me faut retirer de mon jeu toute tentation volontariste, me vider, dirait-on, de ma substance, pour la laisser glisser dans leur peau. Suivre leurs cheminements ; en absente, écouter leur présence. »

L’inéluctable manipulation devait dans le même temps s’opérer et s’effacer, et le rapport s’inverser à nouveau, avec pour corollaire paradoxal la nécessaire « présence » de Nicole Mossoux parmi ses greffes – marquée notamment par un travail sur l’expression du visage, explique Patrick Bonté –, quand la compagnie dans ses autres réalisations trace plus volontiers des figures d’«absence » à soi. Manifeste dans GRADIVA par exemple (création 1999, nouvelle version 2000), autre solo – Nicole Mossoux y est diva brisée, pantin reprisé, ombre étrange de femme fatale, qu’un câble suspend –, explorant par de tout autres chemins des questions cousines.

La solitude dans TWIN HOUSES, que GRADIVA rejoint sur le terrain du fantasme, est néanmoins d’un autre ordre, touche une autre manière d’intimité. Pas de narration véritable entre les cinq personnages, entre l’actrice-danseuse et ses alter ego, ni, littéralement, de fil ; une histoire quand même, des histoires même, enfouies, latentes, celles de l’être démultiplié, pris dans l’évidence tourmentée de ses guerres intestines. Montreur de marionnettes, oui, mais autant que de ses démons conquérants et ses anges vengeurs, intérieurs,

et surtout montré par elles.

L’expérience de la compagnie Mossoux-Bonté avec les marionnettes a fait date. TWIN HOUSES (1994) développe un langage scénique qui donne voix, et ouvre la voie, à l’insupportable et inévitable, le tragique et drôle « autre en soi ».