En atteignant avec succès, il n’y a guère, sa centième représentation au Théâtre de la Vie, ce texte de Brecht, conçu en un temps de crise majeure — le désastre historique de l’année 1940, qui consacre le triomphe du fascisme en Europe après l’entrée des troupes hitlériennes à Paris sans coup férir — paraît une fois de plus affirmer ou confirmer son attitude à franchir les époques et à réunir de nouveaux publics : tranquille durée dont sont habituellement créditées les œuvres dites classiques.

Or, d’une œuvre classique, Dialogue d’exilés n’a ni la structure ni la fonction. La pièce — à prendre plus que jamais au sens immédiat de morceau — pousse même à l’extrême ce théâtre anti-aristotélicien hors norme qu’est le théâtre épique, ponctué par un principe d’interruption et régi par une technique de montage. Et d’abord : texte à lire ou texte à jouer ? Brecht s’est posé la question.

L’œuvre se constitue de séquences numérotées de I à XVIII, de discussions agencées en chapitres thématiques, au registre largement ouvert, comme l’attestent leurs titres respectifs, souvent composites, voire disparates, comme ceux des épisodes de romans baroques. Quant au concept de dialogue, il convient à peine si par là on entend un enchaînement de répliques poussant une action linéaire en avant. Le mot Gesprach dans Fluchtlingsgesprach se traduirait aussi bien par conversation ou entretien, termes plus lâches auxquels Diderot se réfère parfois pour caractériser les échanges sinueux, parasités par les digressions, dans Jacques le fataliste et son maître : on sait que ce modèle, à la croisée du roman et du théâtre, inspira Brecht.

Si le récit de Diderot est envahi de dialogues en liberté, les dialogues en liberté de Brecht, eux, sont envahis de récits. Les deux protagonistes, le physicien Ziffel, fils rebelle de la bourgeoisie, et le prolétaire Kalle, militant ouvrier, appuient leurs opinions et leurs réflexions sur de multiples exemples, sources de micro-narrations : expériences, souvenirs, anecdotes, autant de petites histoires singulières qui font signe à la grande histoire générale, ou plus exactement qui se mettent de biais par rapport à elle, dont nul n’ignore qu’elle vient de basculer dans l’abîme.

Soit une « collection de cas », écrit l’auteur quelque part, et ces cas relancent constamment le dialogue en se bousculant les uns les autres. De proche en proche, le texte se recourbe sur lui-même comme pour se commenter à l’infini. Chaque fois, loin de se fermer, il se rouvre, passe à un degré supérieur ou revient à la tabula rasa des commencements à neuf. Car il s’agit moins d’entériner un éternel retour du même que de libérer la vie du détail, qui interroge le tout de la situation.

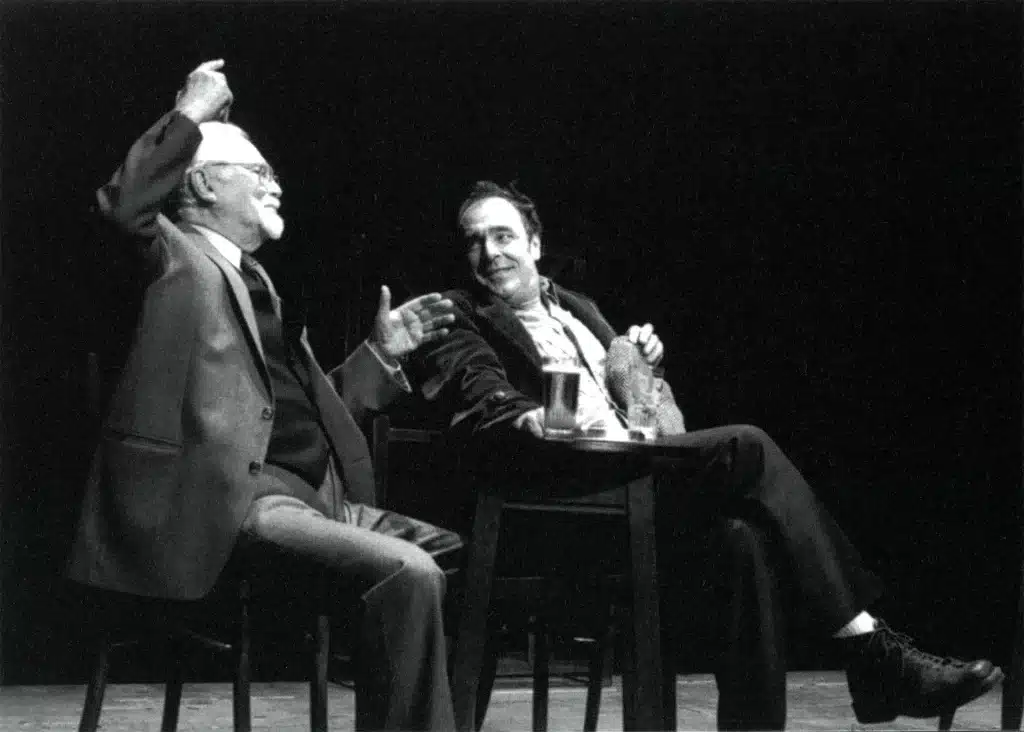

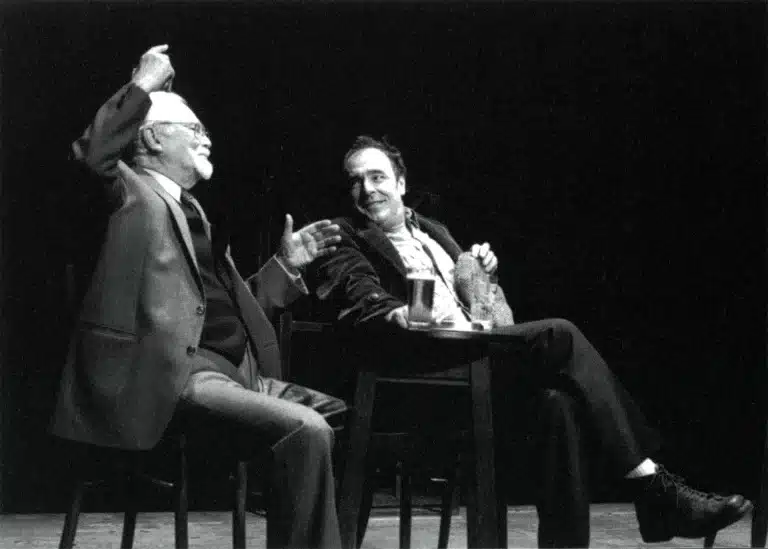

Au Théâtre de la Vie, la mise en scène d’Herbert Rolland, discrète et sobre, se veut transparente. Un podium, deux chaises, deux petites tables de café circulaires, un porte-manteau en bois, au fond, où s’enchâsse un poste de radio lui aussi en bois : c’est à peine le buffet de la gare d’Helsinki, c’est surtout l’abstraction d’un lieu d’attente. Les deux exilés qui s’y rencontrent à intervalles irréguliers en repartent toujours chacun de leur côté, sans se donner de rendez-vous précis.

La TSF des années quarante ne déverse pas les nouvelles du monde, encore moins les aboiements du Führer, mais la musique digestive de la sentimentalité Belle époque. Un leurre évidemment, qui accentue la solitude des deux coureurs de fond, car l’endroit équivaut en réalité à un no man’s land dépourvu d’âme, d’atmosphère, de Stimmung, et lorsqu’à la fin les rares accessoires sont aspirés par le haut vers les cintres, leur disparition illustre bien leur absence de poids.

Les exilés, quant à eux, n’ont d’autre sol sous les pieds que la surface de leurs semelles, et leurs déplacements, sur le podium ou en bas de lui — pour aller par exemple jusqu’au pupitre où, acteurs épiques d’un texte à lire aussi bien qu’à jouer, ils sortent en partie du rôle avant d’y entrer à nouveau — leurs déplacements, donc, revêtent parfois l’aspect d’une chorégraphie légère comme une danse sur un fil.

C’est en effet un lieu suspendu dans le vide que celui de l’exil, mais ce lieu convient bien au théâtre de la distanciation : verfremdung, où il y a fremd, étrange, étranger ; verfremdungseffekt, effet de dépaysement, mais aussi effet de désaliénation, par rapport à une nature seconde que l’on dit réifiée.

De la situation d’exil, du jeu qui reste à l’exilé, Brecht donne à vrai dire deux versions, l’une de basse intensité, l’autre de haute intensité. La première se manifeste dans l’épigraphe de Dialogue d’exilés, une citation de Wodehouse disant : « Il savait qu’il était encore en vie. Il ne pouvait en dire plus. » La seconde, c’est la célébration de l’émigration vue comme la meilleure école de la dialectique par le physicien Ziffel :

« La meilleure école de la dialectique est l’émigration. Les dialecticiens les plus sagaces sont les réfugiés. Ils sont réfugiés par suite de changements et ils n’étudient que les changements. Des indices les plus minimes, ils concluent aux événements les plus grands à condition qu’ils aient de la raison. Quand leurs adversaires triomphent, ils calculent combien la victoire remportée a coûté à ceux-ci, et pour les contradictions ils ont l’œil fin. Que vive la dialectique ! »