QUI ? Jean-Christophe Lauwers, écrivain et metteur en scène de théâtre, membre de la revue TXT1, fondateur de la troupe du Théâtre de l’oc, mort à trente ans…

La seule et sèche mention de ces quelques repères de son existence ne peut empêcher de lui donner d’emblée une allure mythique, une tonalité rimbaldienne. Moins du fait de sa brièveté que de son destin : qui ne fut pas pour lui une fatalité subie, mais bien au contraire la création, librement décidée, d’une existence toute entière créatrice ! Jean-Christophe Lauwers s’inscrit parmi ceux, rares, qui d’un temps compté et dérobé ont su accomplir leur existence au point de la transformer en génération, au double sens du mot : témoins d’un âge et engendrement !

Lorsqu’un jeune homme de dix-sept ans vint me voir parce que j’étais censé représenter quelqu’un qui écrit dans la dite « littérature avant-garde » (la revue TXT et ses « expériences » de langage pour affronter le réel, l’irreprésentable de la naissance, de la jouissance et de la mort), il ne me fut pas difficile de déceler sa singularité, plus dangereux même, son désir d’exception. Il en portait tous les stigmates : mépris de l’école et passion du savoir, assimilation aiguë des expériences qui le précédaient et prise de distance immédiate avec elles, vie exaspérée — qu’il m’énonçait désespérée — et passion de l’écriture…

La suite n’a jamais démenti ce premier abord. Interlocuteur pressé, mais agile et vigilant, il assimila très vite les leçons négatives de ses ascendants : de l’illusion sentimentale-familiale à l’illusion révolutionnaire-politique en passant par l’illusion humaniste-artiste, aucun spontanéisme « sincère » (en écho au titre éradicateur d’un de ses articles La sincérité comme fin du théâtre2) ne trouva jamais grâce à ses yeux. Lecteur vorace, il comprit très vite les enjeux de la pensée à travers les « grandes irrégularités du langage » des Bataille, Artaud ou Joyce, des Rabelais ou Sade, mais aussi de tous les grands classiques de la littérature comme du théâtre, et même de certains textes marquants de la philosophie, tels ceux de Heidegger, Blanchot et Derrida, ou de la psychanalyse, Freud et Lacan.

Cette boulimie donnait la chair à l’os de son écriture marquée par la souffrance physique due à plusieurs opérations chirurgicales qui avaient saccadé, sinon saccagé, son enfance, et surtout par la révolte convulsive contre tous les cléricalismes religieux ou politiques, professoraux, littérateurs ou administrateurs.

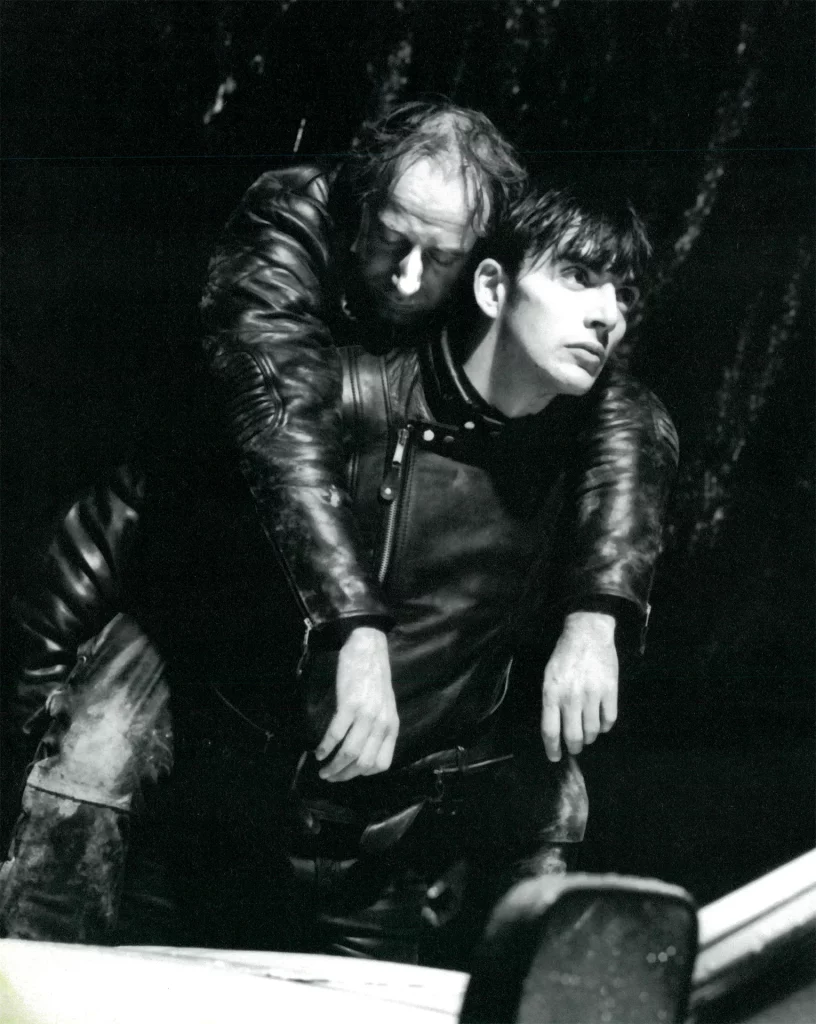

Rien, même l’amitié, ne devait dès lors l’enchaîner. L’attention aiguisée pour ceux qui l’avaient précédé ne l’entravait pas, l’incitait seulement à inventer ailleurs, autrement. C’est ainsi qu’il pivota, à titre provisoire disait-il, de la littérature vers le théâtre et que, dans l’activité théâtrale, il traversa d’un seul coup l’histoire la plus intense et la plus récente du théâtre, entre Jarry, Brecht, Artaud, Genet, Pasolini ou le Living Theater…

En surgit le coup de force des mises en scène imbriquées dans une seule création, S.A.B.E.N.A., cette mise en pièce(s) de notre mémoire culturelle entrelacée à la mémoire existentielle de ses jeunes acteurs. Règlement de comptes générationnel, si l’on veut, mais qui n’avait rien d’un rejet réactif de ses aînés : bien plutôt le long, immense et raisonné dérèglement de tous les contes !

Traversées — le mot s’impose à moi au moment de souligner ce que ses inventions théâtrales et scripturales auront fait paraître. Traversée des origines avant tout. « La réelle contamination, écrit Jean-Christophe Lauwers, la peste [mot d’Artaud s’il en est] que le théâtre inocule à ces êtres [perdus, que nous sommes] c’est la question des origines, c’est cette question sans fond qui ramène sans cesse à l’infini, à l’impossible. »3

La traversée, dès son commencement, sa première tension, situe les origines plurielles à l’infini impossible. Aucun nom ne peut la marquer de façon définitive et définitoire, et si celui de juif a pu le hanter, c’est au sens de l’origine sans cesse tourmentée, affolée et réfléchie. Traversée de l’histoire du théâtre ensuite, dans toutes ses dimensions, du texte à la scène ou aux scènes plutôt, des acteurs au public. « Le théâtre est hors son placenta, il l’a quitté parce qu’il a cru le crever avec des concepts totalisants, des théories de la complétude issues de la politique pour venir manger l’art par la racine. (…) Sa marche doit être celle de la continuation, de la traversée. Traversée de notre mémoire culturelle, mais jamais d’arrêt, jamais d’apaisement, jamais d’alourdissement, jamais d’attardement, jamais de redite. »4

La traversée, dans son engagement, est une trouée, un creusement de toute signification reçue, religieuse ou politique, sociale ou éthique. Les Villes, les haines, qu’il mit en scène avec des « acteurs » du quartier des Marolles, chercheront à laisser surgir leurs gestes et leurs paroles dans la distance forcée du jeu. Il ne s’agissait « pas de l’animation sociale » — c’étaient ses propres mots — et les politiciens ne s’y sont pas trompés : ils refusèrent d’aider la mise en jeu de la « cause » (combien de significations à ce mot ? Ce qui provoque, ce qui se défend, ce qui parle…) de la haine ! Ainsi, dans l’extérieur nuit, il mit les « enfants », ceux qui sont désignés de la sorte parce qu’encore sans paroles, à nouveau en mobilité éclatée non pour leurs messages encadrés de solutions, mais, écrit-il, pour « revenir justement, au risque de paraître cliché [le cliché de la violence], à de la matière brute et à de la matière cathartique pour que le spectacle soit sur le plateau et pas dans la rue »5.