IL PEUT PARAÎTRE ÉTRANGE, singulier ou même mal à propos, d’approcher une œuvre par une seule focale. En effet, on risque une déformation d’optique qui fera passer la partie pour le tout. Mais ici, on s’en voudrait de ne pas attirer l’attention du lecteur sur un aspect qui pourrait passer inaperçu, ou se voir neutraliser, et dont l’importance est cependant certaine.

Et puis il y va aussi d’une histoire personnelle qui a induit mon regard.

Jean-Christophe, je l’ai connu d’abord comme élève à l’INSAS. Sa personnalité défrayait la chronique des bancs de l’école, puisque dès sa première année, il nous conviait à un exercice scénique où les sièges des professeurs-spectateurs n’étaient rien d’autre que les vases des pissotières faisant face à d’étranges va-et-vient d’une cabine à l’autre. Désormais, nous l’avions classé dans la catégorie des futurs artistes provocateurs. Il faut dire que nous placer dans cette position scatologique allait au-delà de ce que le dadaïsme ou le happening avait osé 50 ans plus tôt.

Pour ma part, je n’y trouvais que maladie infantile d’un éventuel créateur qui avait tout à prouver, d’autant plus que je sortais à peine de la réalisation de L’Instruction de Peter Weiss et que tout ce qui me rappelait les abjections des camps nazis me faisait facilement vomir.

En réalité, sous la surface de cet acte apparemment gratuit, il fallait déchiffrer quelque chose de plus grave. Six mois plus tard, pour rencontrer les contraintes d’une fiction radiophonique imposée, Jean-Christophe me déposa un texte qui m’est resté gravé au plus profond et que je peux relire aujourd’hui avec la sérénité nécessaire. Son titre étrange, La Colère des invertis, ouvrait sur un récit vertigineux où il n’était question que de judaïsme impossible, de judaïsme désiré et de judéité problématique. Il fallait d’abord comprendre le mot inverti dans son sens premier, à savoir l’être dédoublé par inversion et non dans la signification ultérieure de l’inversion sexuelle. Et, effectivement, il nous est donné à entendre une famille dont le père, la mère, la sœur, le frère, sont dédoublés et inversés dans une trajectoire totalement immobile, où par exemple, le fils se fait le père et la sœur devient la mère. En finale, la colère est celle de Juifs qui ont été cachés pendant la guerre dans un placard à double fond d’une maison à Bruges. De cette famille, nous apprenons qu’elle est constituée de silences lourds, cachant quelque chose d’inaudible.

On peut deviner qu’il s’agit de l’identité juive elle-même et du refus de la transmission alors que chaque membre de la famille « était tatoué au bras ». Au cœur de cette « histoire » souvent obscure, tourmentée, entourée de mensonges multiples, fascinante aussi du mystère entretenu par l’auteur, le frère se barricade de livres comme un rabbin qui se fait Dieu aux colères effrayantes, la sœur est dénommée « vraie yiddish mamele », et le « je » devient nous quand il s’agit des déportés, le narrateur s’appropriant ainsi le voyage dans les trains de l’extermination. Les rafles sont même décrites au présent et la question de l’héritage est dominante : « J’avais reçu l’héritage sans rien dire (…) j’avais reçu un père sans père, qui devait apprendre à l’être. J’avais reçu un père qui l’était devenu. Je devais apprendre à être un fils. » Et plus loin, le problème du non-dit est devenu si pesant que Jean-Christophe écrit ces lignes de feu : « J’avais vécu dans le mutisme absolu, dans l’impossibilité du langage, j’avais vécu dans l’absence de mots (…) Aux termes de l’enfance, mon père m’avait obligé à devenir écrivain. Il s’était peut-être tu pour que je lui raconte son histoire, pour que je la lui donne. Il s’était peut-être tu pour que je devienne son père. (…) Le chaînon qui manquait, l’absence du père, lui conférait son judaïsme (sa judéité), comme dans la Loi de la Tora, mon père n’existait que par sa mère. Comme dans la Loi, mon père attendait le sien, le vrai, le signe de Dieu. Et moi, je devenais le signe de Dieu, je devenais David. »

Soudainement, l’aveu se fait aveuglante évidence. Mais trop d’évidence ne masquait-elle pas davantage de souffrance ? Oui, parce que dans ce texte même, et dans plusieurs autres narrations ou pièces de théâtre, il nous décrit l’opération chirurgicale qu’il a subie dans l’enfance et à l’adolescence — « elle m’a regardé, tuyaux dans le nez et qui sortaient de partout, elle a vu dans mon lit un gamin en train de crever… » — qui va constituer sa scène primitive et le condamner à mort dès la naissance ; oui aussi parce qu’il ne s’est rien produit de plus terrifiant que l’extermination des Juifs au vingtième siècle.

Dès lors, SaintJean-Christophe fera en sorte que ces souffrances se rejoignent sans qu’on ne sache les démêler. La question du Juif vrai ou inventé, reliée à une naissance condamnée jusqu’aux déchirures et aux hurlements du sexe, vont émerger avec force dans plusieurs œuvres théâtrales — S.A.B.E.N.A, Le Bouclier de David (inédit), Don Quichotte, La Guerre selon Gianfranco Cavalli-Sforza, Salopa (inédit) — et dans des récits ou /et propositions textuelles comme En visitation, La Chambre, Genèse 2, et l’extraordinaire Liz Taylor (inédit).

Mais que sait-on de ce qui s’est produit dans son existence si courte ? Mort à 29 ans, il nous a laissé une œuvre dense traversée de bruit et de fureur où la part d’autobiographie joue un rôle moteur dans une configuration énigmatique proche des inventions vraies de Jean Genet.

Dans un dernier souffle, il aurait dit « ni dieu, ni maître » et puis aussi, « ils sont tous morts à Treblinka ». Pour nous éclairer, il faut intégrer qu’à sa naissance, les médecins émettent un diagnostic impitoyable : l’enfant commence sa vie avec des reins inachevés, doit être opéré de la vessie et portera obligatoirement une poche extérieure. Ses chances de survie sont des plus minces. Ainsi, le voilà définitivement en marge, l’empêchant d’être libre face à ses camarades, se cachant le corps d’un pull chaque fois qu’il jouera à la plage. Une crise mortelle se déclenche à l’âge de onze ans. Le corps médical estime qu’il ne peut plus rien pour lui jusqu’à demander aux parents l’autorisation de « le débrancher ». Alors une course contre la montre va s’engager : la vente d’un diamant va permettre de payer un ultime sauvetage aux États-Unis : la vessie est remplacée par un tissu intestinal, mais il ne s’agit là que d’un sursis.

Ce souvenir d’opération est maintes fois évoqué dans ses œuvres : « Puis les ouvrantes du ventre mal couturé les brûlures d’et’pas comme les aut’physiquement l’ont mené à s’différer par les mentales toute sa vie l’mettra un pull à la plage. » (extrait de En VISITATION). Et plus loin, dans la même œuvre : « Oui qu’elle a fonctionné leur opération, qu’est-ce que ça veut dire fonctionner, c’est moi maintenant qui fonctionne plus. C’est moi maintenant. »

Dès lors, comme le Juif de 1940, il est stigmatisé d’être né. Et il va se revendiquer comme tel, affirmant à plusieurs reprises que sa grand-mère était Juive, à moins que ce ne soit la grand-mère du père…

C’est pourquoi, lorsque je fus invité à prononcer quelques mots à l’enterrement, j’ai voulu lui rendre son signe distinctif en déposant, non pas des fleurs, mais quelques pierres sur le cercueil, comme l’exige la tradition juive. À ce moment-là, le père présent n’a pas protesté, au contraire puisqu’il est venu vers moi pour témoigner de son émotion et de ses remerciements. Or, depuis, il le nie, disant à qui veut l’entendre que cette ascendance juive, Jean-Christophe l’a inventée de toutes pièces. Dès lors, il est légitime de s’interroger : mais qui invente qui et quoi ? Est-il intéressant de poursuivre l’enquête et à quoi cela nous servirait-il ?

Il est évident qu’une partie des écrits témoigne en tous les cas d’une tension née de cette négation et de la faille identitaire, mais moi, il me plaît que l’on se situe dans l’invention, car l’essentiel tient à la force de l’imaginaire, et surtout, l’honore particulièrement puisqu’il a tenté de propulser la Shoah au cœur de la fiction, d’en avoir compris toute l’importance, sa signification (le meurtre de la Loi) et de l’assumer complètement dans sa chair comme d’une question qui lui est personnelle, donc universelle.

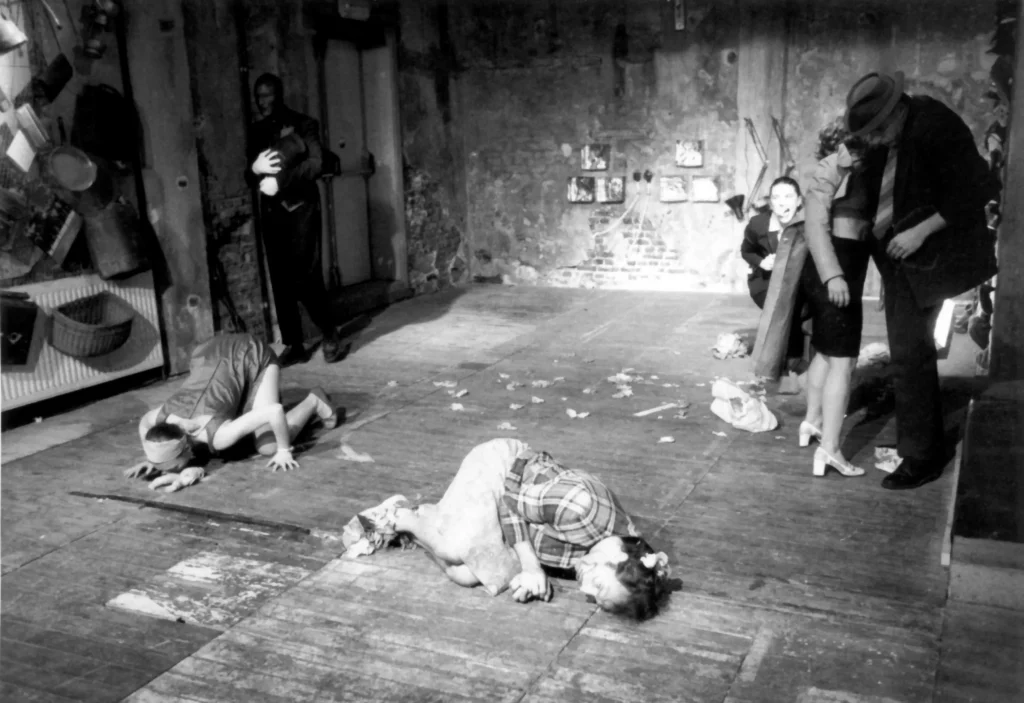

Sa compréhension de l’extermination des Juifs par les nazis revient de manière insistante pour son dernier spectacle, La Guerre selon Gianfranco Cavalli-Sforza, qu’il n’a pas eu la force de mettre en scène lui-même, représentation articulée suivant des textes de Jean-Pierre Verheggen pour les jeux de l’enfance avec leurs pulsions violentes, d’une scène de Heiner Müller qui parle de l’arrestation du père par les nazis, d’un extrait de Germania, du même Heiner Müller, où l’on assiste à une farce macabre qui conduit à la Deuxième Guerre mondiale, des témoignages de la Shoah réécrits par Peter Weiss dans L’INSTRUCTION et d’un monologue qui s’interroge sur la manière de construire l’avenir sur les ruines du monde dévasté. À côté de sa note d’intention où il affirme que la guerre et la Shoah en tant que drame violentent toutes ses idées reçues (« Bien que je ne les aie pas vécues, elles me sont des événements fondamentaux de ma vie »), il confie, lors d’un entretien avec Michel Bernard, que les extraits de L’INSTRUCTION de Weiss restent à ses yeux — lorsqu’on le dépoussière de son marxisme, qui ne serait pas gênant en soi s’il n’empêchait l’auteur de préciser que la Shoah n’est pas un génocide comme les autres mais le génocide de personnes JUIVES (c’est Jean-Christophe Lauwers qui met les majuscules) — la seule manière de transmettre la mémoire de la Shoah au théâtre.

Par ces considérations, il a mis le doigt sur l’erreur d’analyse de Peter Weiss qui, en bon communiste, occulte la spécificité de l’extermination. Il lui a fallu bien du courage et de l’intelligence pour pointer cette faiblesse car l’ensemble de la pensée de gauche ne voulait pas la voir.

Poussons plus loin les portes de ce qui l’habite et le possède. Il y a comme un dibbuk qui le fait marcher et parler : « La Shoah est constitutive de toi-même, elle est dans ton regard, dans ton corps, dans ta pensée. C’est ta sueur. Mais tu ne sais trop quoi en faire. La Shoah, c’est un événement unique, irrépétable, incomparable, innommable. Ce n’est même pas une tragédie, c’est un drame dans son atrocité et sa bêtise » (…) « oui, je crois que c’est un énorme trou qui nous traverse de part en part, c’est un vide envahissant que nous ne pouvons que circonscrire sans pouvoir le définir. »

Si en se prononçant de cette manière, Jean-Christophe Lauwers cède à la facilité du chœur des pleureuses (événement innommable : on peut arriver à la nommer mais elle innommable dans un autre sens) qui n’arrêtent pas de se mortifier en disant que la Shoah est indicible, ce qui nous empêche de penser, il ne cesse de vouloir son ancrage ici et maintenant, au sein même de la troisième génération. Des œuvres qui précèdent celle-ci, relient le Juif proscrit aux manifestations sexuelles les plus crues, à la limite de la parole pornographique. L’extermination est littéralement avalée, broyée dans son ventre, pour être recrachée en aliments immangeables par la bouche des hommes des années nonante. Et c’est une rivière de boue où les cadavres d’Auschwitz sentent la merde des égouts du présent.

Il relève par ailleurs la phrase clé de l’après-guerre suite à la découverte des camps, le « plus jamais ça » et qui va se retrouver dans le titre de son premier spectacle S.A.B.E.N.A, c’est-à-dire Such A BAD EXPERIENCE never AGAIN. Le « never again », suffisamment explicite, n’a pas requis l’attention au moment de sa création, ni l’ouverture éloquente qui s’intitule « Kaddish », prière centrale dans la liturgie juive qu’on prononce lors des enterrements, qui n’est pas la prière des morts comme on le croit trop souvent, mais bien l’ode à la gloire de Dieu célébrant la vie, ayant donné naissance à un genre littéraire à part entière jusqu’au magnifique Kaddish d’Allen Ginsberg. Pour cette scène, Jean-Christophe Lauwers fait descendre des cintres de grands rouleaux de tissu blanc, en analogie avec les rouleaux de la Tora, où sont inscrits les hommages aux grands disparus de ce siècle : « …En nos mémoires David Ben Gourion Golda Meir Herbert Marcuse Martin Heidegger, en nos mémoires et pour toujours Roland Barthes, Henri Miller, Jean-Paul Sartre et toi Romain Gary, John Lennon o John et toi Jacques Brel et toi Steve Mac Queen et toi Mae West et vous Anouar El Sadate o ta belle mort et toi Youri Andropov mort trop tard je chie ta mort et vous les 328 de Sabra et Chatila pardonnez-nous pardonnez-nous… ». Ce spectacle mémorable constitue le cri d’une génération qui énumère un « je me souviens » comme l’a fait Georges Perec, auteur juif qui entreprend aussi un décompte de la mémoire mélangeant l’anodin à la « grande Histoire », dont la construction discontinue faite de chambres personnelles aux représentations éclatées d’après soixante-huit, est traversée et soutenue par un souffle qui prend en compte le tout de l’humanité, hissant la bannière, tantôt de Bataille, tantôt de Guyotat, le plus souvent d’Artaud et propulse en son centre un « J’accuse » qui se manifeste comme la reprise de la célèbre diatribe de Emile Zola à propos des faux autour de l’Affaire Dreyfus (encore un Juif, qui de surcroît se croyait parfaitement intégré) mais en lui donnant un nouveau contenu. Et son pamphlet livré comme une virulente imprécation débute par ces phrases qui ne font que confirmer ce que nous pressentions plus haut, à savoir la volonté de remettre Auschwitz à la surface de la pensée : « J’accuse le monde de se mentir, j’accuse le monde de catastrophisme et d’amalgame, j’accuse ceux qui comparent Auschwitz et Timisoara, j’accuse ceux qui comparent et ne séparent rien… ». En clair, il y va d’une insurrection contre la tentative de banaliser Auschwitz.

Et dès la révélation de cet acte public, voulant tout englober, nous percevons qu’il nous faut désormais compter avec un écrivain (plus qu’un metteur en scène) dont la vision inclut les dimensions du monde inextricablement liées à l’intime, au sexuel, inventant un langage rattaché à une « viscéralité » extrême, « toute viande dehors ». Il est poussé par quelque chose qu’il définit comme vital : du texte il sort le corps, les corps soufflent et éructent les textes qui se font corps à nouveau.