COMMENT ÇA MARCHE, la Belgique ? Vu de loin (Paris, 1h et quelques poussières de Thalys), on n’en a qu’une vague idée. Un roi, des Flamands et des Wallons, un peuple introuvable, et Bruxelles en travaux. Bruxelles justement, ventre mou d’une Europe assimilée à l’épouvantail de sa « bureaucratie », de ses « décisions » et autres « directives ». Alors, de loin, on s’y intéresse le temps d’une monstruosité (« l’affaire Dutroux ») ou, plus récemment, d’un tragique fait divers qui fait descendre dans la rue 80 000 personnes pour une marche silencieuse après le meurtre d’un adolescent de 17 ans tué pour son lecteur MP3. La rumeur avait vite couru qui désignait un agresseur « de type nord-africain ». On sait, depuis, que la pioche était mauvaise. Je remontais un escalator de la gare du Midi quand un jeune type, sans doute maghrébin, venant en sens inverse, un écouteur sur l’oreille, s’exclama, sans forfanterie, mais avec un certain soulagement dont on devinait la joie : « C’était pas un Marocain ! ». À ce moment-là, m’est revenu, un peu à la manière d’une décharge électrique, ce titre d’un spectacle d’Arne Sierens, PAS TOUS LES MAROCAINS SONT DES VOLEURS, que j’avais sans doute trouvé, à l’époque de sa création, un peu osé. De la même façon que j’avais trouvé osée, ou pour le moins troublante, la séquence finale du fameux spectacle d’Alain Platel, BONJOUR MADAME, COMMENT ALLEZ-VOUS, IL FAIT BEAU, IL VA SANS DOUTE PLEUVOIR, ETC., au couts de laquelle un danseur déplaçait du pied le corps apparemment inanimé d’un enfant au sol. Ce soir-là, à Amsterdam où j’avais découvert le spectacle, un spectateur s’était levé et avait bruyamment quitté la salle en protestant. Il y a des choses qui ne se laissent pas regarder tranquillement, surtout lorsqu’elles renvoient au tabou d’une réalité enfouie. Alain Platel, orthopédagogue de formation, a longtemps associé des enfants à ses spectacles. L’affaire Dutroux n’était pas encore passée par là, et après coup, dans un climat délétère, Platel fut même soupçonné d’on ne sait quelle vicissitude. Mais voilà, il arrive fréquemment que la danse, dans ce qu’elle butine du réel, « traque les pulsions anonymes qui traversent une époque », comme le disait une chorégraphe française, Catherine Diverrès.

Car si on peut aimer la danse pour elle-même, dans l’engendrement organique de ses lignes de flux, et accepter dans la foulée de Merce Cunningham que le mouvement soit « expressif en lui-même », indépendamment de toute intention narrative, on peut aussi aimer la danse dans son impureté voyageuse, sa façon de franchir des frontières (géographiques ou esthétiques) sans passeport, de contaminer des espaces, d’accueillir le cosmopolitisme des gestes et des corps, et de faire valdinguer le bal des identités. Alain Platel porte en lui cette impureté. Il n’est issu d’aucun Conservatoire, pas même d’une école des Beaux-Arts comme certains de ses devanciers (Jan Fabre et Jan Lauwers), et est entré dans la danse par effraction, comme on met les pieds dans le plat.

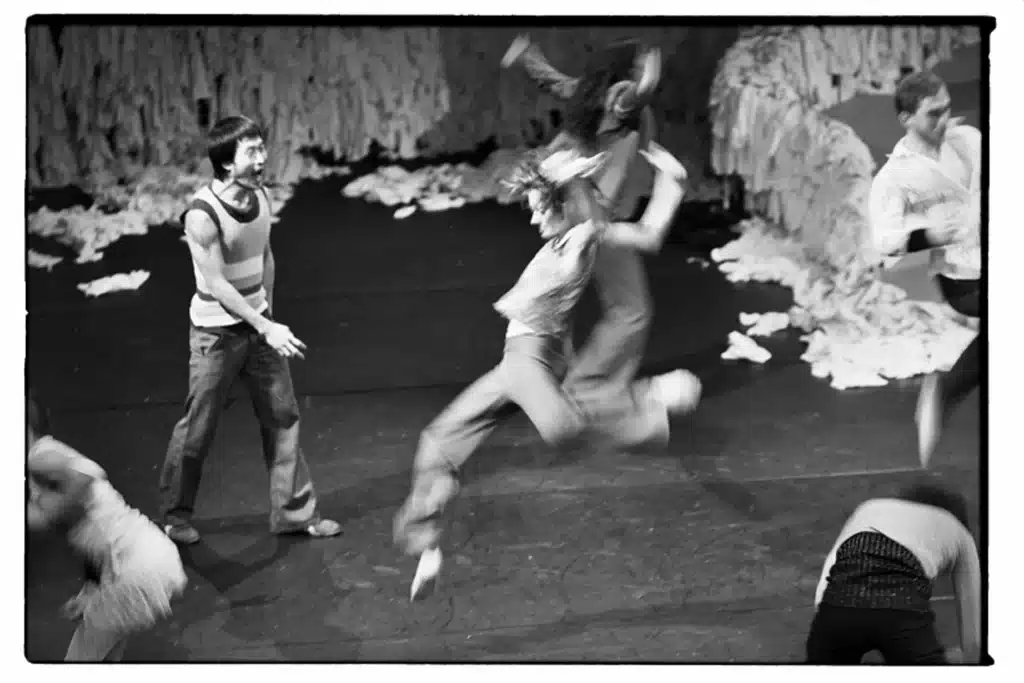

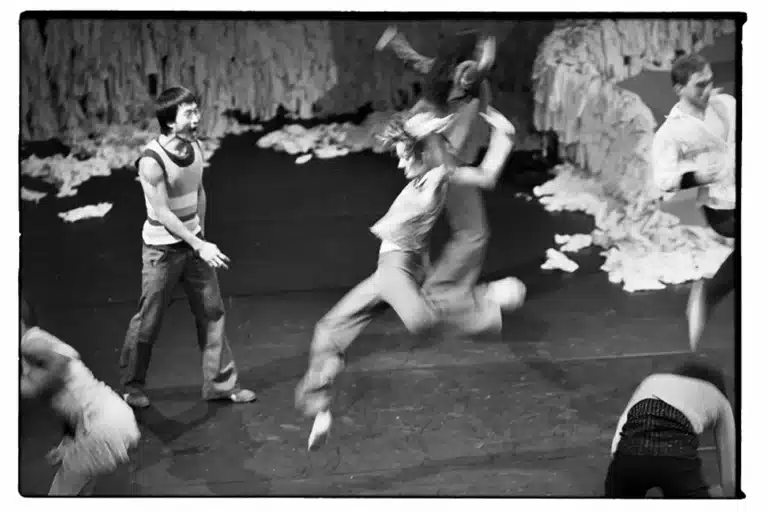

Il m’a été donné de découvrir son travail dans un laboratoire de chimie, en 1987 au festival Klapstuk, à Leuven. Cette année-là, outre Trisha Brown, Steve Paxton dansait ses VARIATIONS GOLDBERG, Anne Teresa De Keersmaeker signait sa première mise en scène, à partir d’un texte de Heiner Müller, et Jan Fabre présentait les parties glacialement dansées d’un opéra à venir, DAS GLAS IM KOPF WIRD WOM GLAS. Dans les salles désaffectées de l’ancienne faculté de chimie, une petite dizaine d’artistes (danseurs, plasticiens, vidéastes) participaient au projet ALCHEMIE, parcours- spectacle en neuf stations. Parmi eux, Alain Platel signait à peine une danse, juste un trépignement de groupe, godillots aux pieds, saccadé et joyeux. STABAT MATER en 1984, MANGE P’TIT COUCOU en 1986, avaient déjà fondé un certain registre Platel (« les sentiments, la frontière entre frustration et psychose, la tendresse, l’agressivité, la naïveté sincère, innocente et menaçante, l’absurde frôlant le kitsch, l’amour cynique et tendre », disait alors la critique).

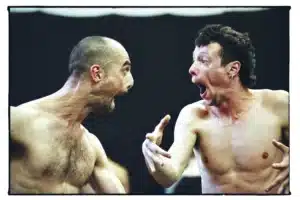

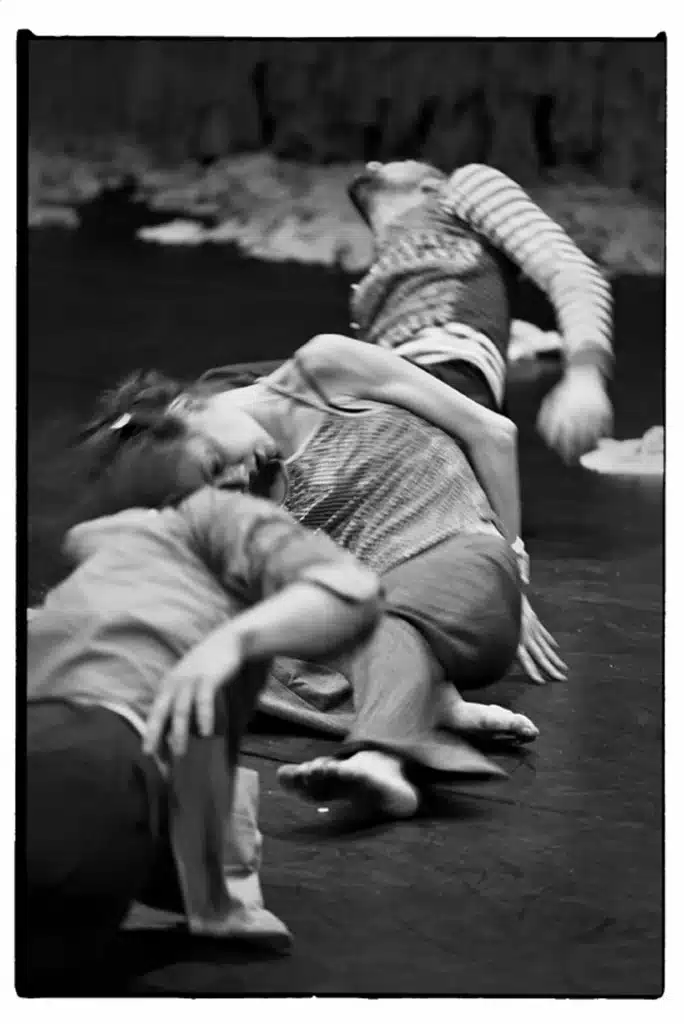

Avec BONJOUR MADAME, COMMENT ALLEZ-VOUS, IL FAIT BEAU, IL VA SANS DOUTE PLEUVOIR, ETC. en 1993, Platel signait son SACRE DU PRINTEMPS, son HUIT ET DEMI, sa FUREUR DE VIVRE. C’était la première fois, en tout cas, qu’un tel « infra-monde » révélateur de toute une « marge » sociale était à ce point porté sur scène. Le moment était opportun : le sociologue et philosophe Pierre Bourdieu avait écrit sa MISÈRE DU MONDE et, dans la foulée, le tube de la « fracture sociale » grimpait soudainement au hit-parade des laïus électoraux. Platel fut vite catalogué chorégraphe de la mouise, adepte d’un nouveau réalisme social. Cliché passablement réducteur : le réxlisme de Platel, s’il existe, n’est en rien sociologique : il consiste à saisir, dans une palette de tempéraments et de corps, les traits d’une vérité humaine. Et il y a alors, entrelacés, du sordide et du magnifique,

de l’exhibitionnisme et de l’intime, du tendre et de l’ironique, du violent et du fragile.

C’est cela que montre Platel, dans un alliage unique de grâce et de trivialité, de grotesque et de sublime. Iconoclaste, il compose pour le concours de Bagnolet de succulentes PIÈCES DE CONCOURS qui tournent en dérision l’esprit d’une compétition chorégraphique. Les jurés ont modérément apprécié, mais Platel persiste et signe en organisant en Belgique sa propre manifestation, le « concours du meilleur solo de danse belge » où se précipitent jeunes danseurs de discothèques et de quartiers paumés. Sidi Larbi Cherkaoui émergera de cette « compétition ». À Lisbonne, lors du SKITE 94, il lance l’idée d’une performance en forme de dîner, où des danseurs professionnels conçoivent et improvisent un duo avec un quidam rencontré dans la ville. À Gent, outre sa compagnie, Platel travaille alors avec Victoria, une structure de production qui intègre le « jeune public » à ses projets. C’est dans ce cadre qu’il crée, avec Arne Sierens, un épatant MODER & KIND, portrait tendrement cynique d’une famille délabrée ; puis BERNADETJE dans un fameux manège d’autos tamponneuses;etencore MOUCHETTE (un hommage explicite au cinéma de Robert Bresson).