Wajdi Mouawad : Il s’est passé quelque chose de très important lorsque, seul, dans un local de répétitions, il y a de cela deux ans, je cherchais les prémices du spectacle SEULS. Je sentais que je n’arrivais pas à passer par les mots pour trouver la vibration attendue. Jusqu’à maintenant, j’y parvenais à travers la construction textuelle, après avoir cherché avec un crayon sur le papier. Après avoir écrit une phrase, une deuxième puis une autre, une brèche s’ouvrait tout à coup, un souffle textuel arrivait et l’élan était lancé. J’arrivais ainsi, par exemple pour LITTORAL ou INCENDIES, au monologue qui ouvre le spectacle, et lorsque j’arrivais à écrire ce premier monologue, je ressentais un frisson très fort et comprenais que cela commençait, avait commencé. Sans ce frisson, cette explosion, je n’ai pas le sentiment de la naissance d’un univers. Et là, seul dans ce local, je sentais que ça ne passerait pas par le texte mais sans savoir exactement par quoi ça allait passer. Je ne sais pas danser, je ne sais pas faire de la musique ni jouer d’un instrument… Alors, j’ai commencé très simplement, j’ai demandé à ma sœur, qui est plus âgée que moi, ce que je faisais quand j’étais petit. Parmi ce qu’elle m’a raconté, elle m’a dit : « Quand tu étais petit, tu aimais ranger. » J’ai commencé par là, j’ai mis un énorme bordel dans la salle de répétition, et j’ai tout rangé. Un état méditatif s’est installé, des images revenaient… Puis l’envie de dessiner est venue. Je me suis dit : « C’est vrai, je faisais de la peinture quand j’étais petit, les couleurs ayant été mon premier rapport au jeu, au plaisir, à la solitude aussi. » J’ai commencé en me demandant ce que ça donnerait si je prenais un bain de rouge. Je me suis préparé et je me suis installé dans ce bain rouge. Au bout d’une dizaine de minutes, j’ai senti que la peinture traversait mes vêtements. Je n’avais pas prévu la sortie du bain ! J’avais fait construire, pour répéter, un mur avec une fenêtre. Je suis allé directement m’essuyer contre le mur, je me suis plaqué, j’ai enlevé mes vêtements et je les ai scotchés contre le mur. J’ai pris du papier, je me suis séché avec et je l’ai laissé traîner dans un coin. Puis je suis parti prendre une douche. L’explosion est arrivée lorsque je suis revenu, de manière absolument innocente, presque par effraction. Je rentrais dans l’art contemporain, mais par effraction. Tout à coup, j’y étais. Car quand je suis revenu, j’ai vu ce décor avec les traces de rouge et les habits agrafés : j’ai vu en une image le raccourci du spectacle. C’était la première fois que je faisais une chose pareille. Je n’arrivais pas à croire que moi, un artiste finalement assez conventionnel et classique, avait produit une image telle que celle-là. Je ne savais pas d’où elle était sortie mais j’allais construire tout le spectacle à partir d’elle. Ce fut un moment crucial qui m’a sorti du texte, m’a libéré de ma manière d’écrire. L’idée est en fait venue comme ça. J’ai compris ce que je n’avais même pas soupçonné jusque-là sur la poésie : on y entre par effraction. On y arrive tout à coup et on se dit : « Mais où était la porte ? ».

G. B.: Cela me rappelle une discussion avec Heiner Müller à qui l’idée de faire un opéra est venue lorsqu’il a éprouvé le besoin de déborder le texte. Il disait : « Ce dont on ne peut plus parler, il faut le chanter », et cela se rapproche de la formule que tu avances aussi : « Ce dont on ne peut pas parler, il faut le peindre ». Pina Bausch allait un peu dans le même sens quand elle avouait : « Ce dont on ne peut pas parler, il faut le danser ». Comme si, lorsqu’on a touché aux limites de son propre domaine, on éprouve le besoin impératif de le déborder en passant, en accédant à un autre domaine… Bien entendu, il ne s’agit pas ici que de la version « artistique » du fameux texte de Wittgenstein : « Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire ». Nous voilà au cœur d’un écartèlement : face à l’intensité extrême, on peut soit adopter le silence, soit l’explosion de cadre de son art.

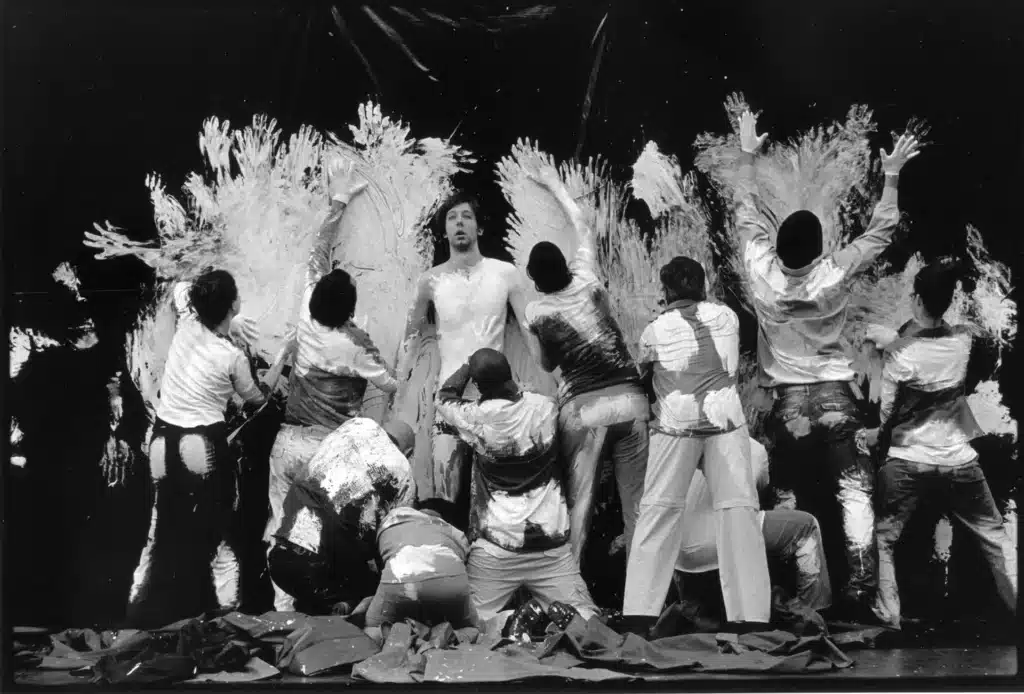

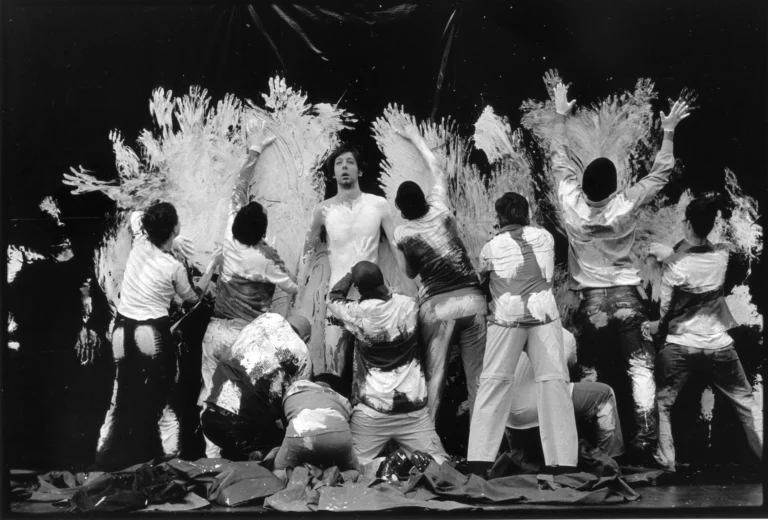

SEULS et LITTORAL sont passionnants dans ce rapport à la peinture comme pratique de l’excès, comme acte en train de faire sous nos yeux. Nous ne nous trouvons pas face à une œuvre achevée, mais nous sommes les témoins de l’œuvre en train de se constituer.

Photo Thibaut Baron.

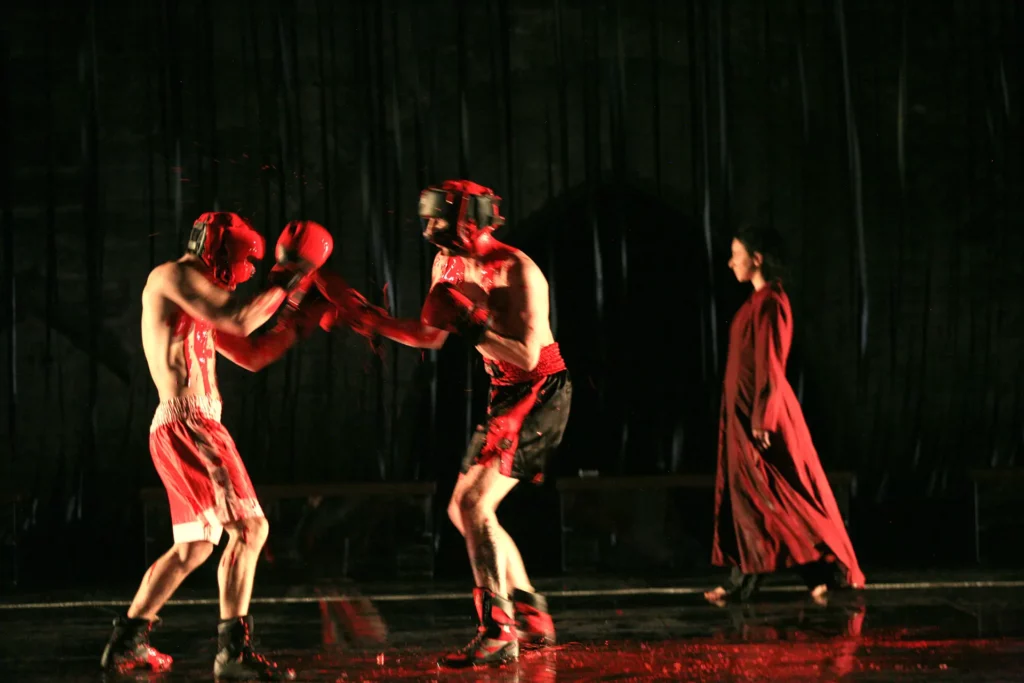

W. M.: Nous avons longtemps réfléchi avec Emmanuel Clolus, le scénographe, sur la manière dont les pièces pouvaient être la mémoire les unes des autres. Comment le spectateur peut garder la mémoire des pièces qui sont passées. Comment la mémoire peut-elle s’inscrire ? Puisque les pièces abordaient en elles-mêmes cette question, on s’est interrogé sur la façon dont LITTORAL pouvait rester dans la mémoire d’INCENDIES. Comment INCENDIES et LITTORAL pouvaient rester dans FORÊTS ? Et comment LITTORAL pouvait, à la limite, devenir la scénographie d’INCENDIES et INCENDIES et LITTORAL devenir celle de FORÊTS ? Or, quand on fait un spectacle dans la Cour d’honneur, il y a un élément inéluctable auquel il faut penser, c’est le vent. Utiliser une grande et belle toile peut devenir un jeu dangereux s’il y a un mistral violent. La peinture, elle, allait tacher et rester en mémoire. L’idée a été de faire LITTORAL et d’encadrer le plancher de LITTORAL sur lequel INCENDIES se jouait. Puis de dérouler un tapis blanc qui effaçait mais conservait l’en-dessous. Cet en-dessous resurgissait quand de l’eau tombait peu à peu sur la toile blanche qui, mystérieusement, se re-tachait de rouge. Du rouge qui était en dessous et qui faisait en sorte qu’à la fin, ces histoires racontées resurgissaient par les pieds des acteurs. Nous étions dans un monument historique… on m’a alors proposé que le décor soit déjà peint, que les silhouettes soient déjà sur le mur au début, que ce soit de la fausse peinture. Évidemment je ne pouvais pas accepter puisque tout reposait sur l’idée de l’apparition, de la fabrication en temps réel, si je puis dire. Et de cette présence naît beaucoup de mémoire. Sans que j’en comprenne exactement la raison.

G. B.: Lorsque les acteurs font des taches de bleu sur la toile blanche, cela me rappelle la mise en scène d’ANTOINE ET CLÉOPÂTRE de Peter Brook à la Royal Shakespeare Company au début des années quatre-vingts. Il s’est posé la question de la représentation de la guerre. On peut, certes, toujours représenter la guerre selon le code shakespearien, un soldat pour une armée… Mais Brook a imaginé une des solutions autres qui allait dans le même sens que toi. Sur le plateau il avait dressé cinq grandes parois en plastique semi transparent, les « militaires » traversaient la scène en courant et jetaient de l’encre noire qui laissait des traces sur ces parois. Nous percevions dans l’instantanéité du geste, la violence de la guerre. Jeter l’encre, c’était comme tuer des gens, mais ce geste destructeur respecte l’exigence théâtrale qui consiste à ne pas vouloir, ne pas pouvoir montrer directement la guerre sur une scène. Chez Brook les taches noires qui continuaient à dégouliner semblaient se convertir en secrètes calligraphies chinoises. Ainsi nous étions les témoins de la guerre et en même temps les lecteurs de l’histoire de la guerre dont nous avons été les témoins. Au fond chez toi, la situation ressemble car, face aux taches bleues, on a le sentiment de revoir une mer mais aussi d’avoir été témoin de ce voyage. L’action paintingdonne une violence au geste théâtral tout en lui permettant de déborder la scène.

Photo Jean-Louis Fernandez.